- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-通商政策への懸念はあるが、19年にかけて米経済は堅調、ただし、20年は景気減速を予想

2018年12月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(住宅投資)住宅価格、住宅ローン金利の上昇から住宅市場の回復に遅れ

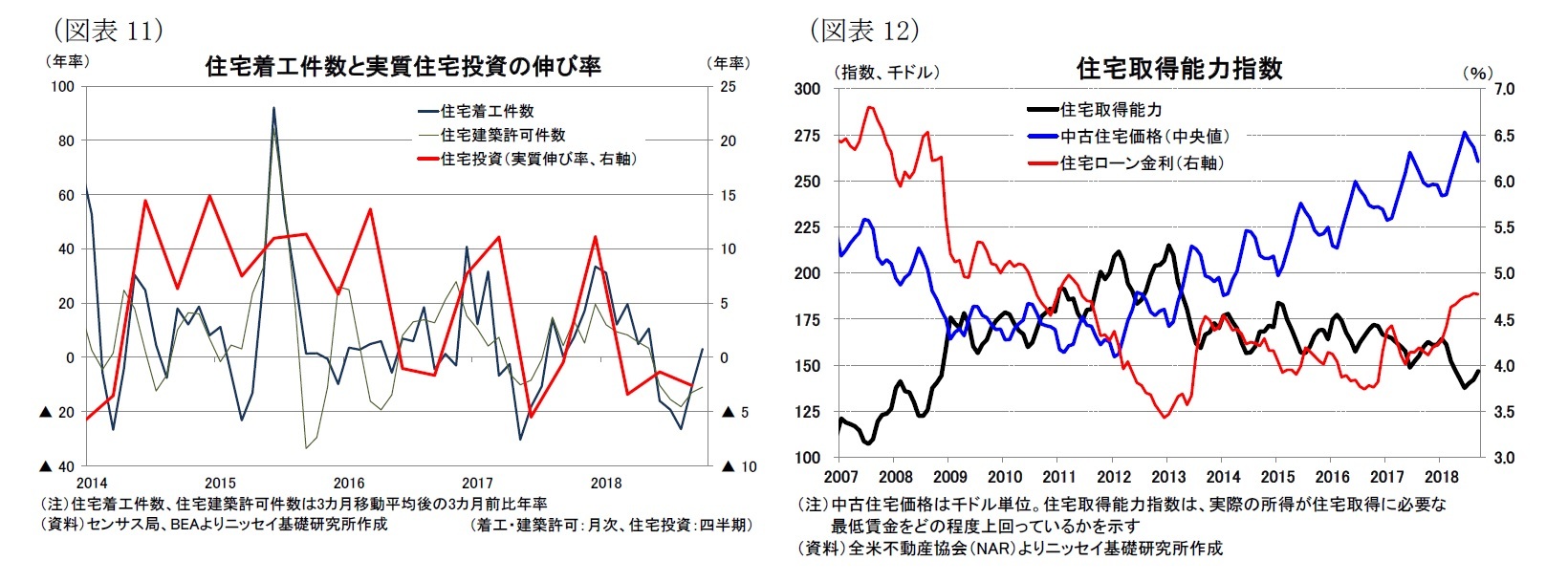

GDPにおける住宅投資は、17年以降の7四半期中5四半期でマイナス成長となるなど、停滞が続いている(図表11)。また、住宅着工件数や先行指標である着工許可件数の伸び(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は、着工件数こそ18年10月が+3.1%と5ヵ月ぶりにプラスに転じ回復を示したものの、着工許可件数は▲11.0%と、こちらは5ヵ月連続で2桁のマイナスとなっており、先行指標からは本格的な回復を期待できない状況となっている。

住宅市場の回復遅れは、雇用不安の後退などから住宅需要は依然として強いものの、中古住宅在庫の不足などを背景にした住宅価格の上昇に加えて、住宅ローン金利が上昇していることで取得可能な住宅が減少している影響が大きいとみられる。住宅ローン返済額と所得を比べた住宅取得能力指数をみると、13年の200超の水準から足元は150割れと09年以来10年ぶりの水準に低下している(図表12)。

GDPにおける住宅投資は、17年以降の7四半期中5四半期でマイナス成長となるなど、停滞が続いている(図表11)。また、住宅着工件数や先行指標である着工許可件数の伸び(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は、着工件数こそ18年10月が+3.1%と5ヵ月ぶりにプラスに転じ回復を示したものの、着工許可件数は▲11.0%と、こちらは5ヵ月連続で2桁のマイナスとなっており、先行指標からは本格的な回復を期待できない状況となっている。

住宅市場の回復遅れは、雇用不安の後退などから住宅需要は依然として強いものの、中古住宅在庫の不足などを背景にした住宅価格の上昇に加えて、住宅ローン金利が上昇していることで取得可能な住宅が減少している影響が大きいとみられる。住宅ローン返済額と所得を比べた住宅取得能力指数をみると、13年の200超の水準から足元は150割れと09年以来10年ぶりの水準に低下している(図表12)。

労働市場の回復持続や賃金上昇の加速によって所得水準は増加が見込まれるものの、住宅価格や住宅ローン金利の上昇に伴う住宅ローン返済額の増加スピードが上回る場合には、今後も住宅市場の回復はもたつく可能性が高い。

(政府支出、債務残高)ねじれ議会で迎える20年度予算審議、歳出上限、債務上限の対応に注目

18年10月からの19年度予算審議では、12本の歳出法案のうち、7本で本予算が成立しておらず12月21日を期限とする暫定予算で凌ぐ状況となっている。歳出法案のうち、国土安全保障省についてはトランプ大統領が要求する「国境の壁」の予算額と、野党民主党が許容する額に開きがあり、調整が難航している。このため、12月21日までに両党が折り合えない場合には、年内に政府機関が一部閉鎖される可能性は残っている。

一方、来年からの新議会で審議する20年度予算では、下院で野党民主党が過半数を獲得したため、民主党が反対している追加減税策やオバマケアの廃止を盛り込むことは困難となった。一方、20年度予算では、18年超党派予算法で定めた裁量的経費の歳出上限引き上げの期限が切れるため、予算管理法(BCA)に基づき歳出上限が国防、非国防ともに▲3%程度削減されることになっている。

20年に予定されている大統領選挙を睨み、好調な経済を維持したいトランプ大統領は、インフラ投資も含めた拡張的な財政運営を指向しているとみられるが、財政状況の悪化に対する危機感は与野党議員共に共有しており、これまでのような財政赤字を拡大する形での超党派合意が得られるか疑問である。

18年10月からの19年度予算審議では、12本の歳出法案のうち、7本で本予算が成立しておらず12月21日を期限とする暫定予算で凌ぐ状況となっている。歳出法案のうち、国土安全保障省についてはトランプ大統領が要求する「国境の壁」の予算額と、野党民主党が許容する額に開きがあり、調整が難航している。このため、12月21日までに両党が折り合えない場合には、年内に政府機関が一部閉鎖される可能性は残っている。

一方、来年からの新議会で審議する20年度予算では、下院で野党民主党が過半数を獲得したため、民主党が反対している追加減税策やオバマケアの廃止を盛り込むことは困難となった。一方、20年度予算では、18年超党派予算法で定めた裁量的経費の歳出上限引き上げの期限が切れるため、予算管理法(BCA)に基づき歳出上限が国防、非国防ともに▲3%程度削減されることになっている。

20年に予定されている大統領選挙を睨み、好調な経済を維持したいトランプ大統領は、インフラ投資も含めた拡張的な財政運営を指向しているとみられるが、財政状況の悪化に対する危機感は与野党議員共に共有しており、これまでのような財政赤字を拡大する形での超党派合意が得られるか疑問である。

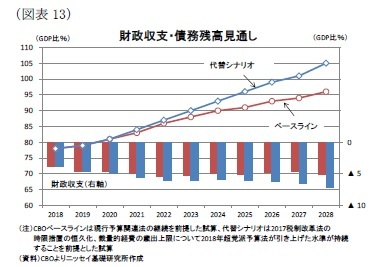

米国では、18年度に減税と歳出拡大を実施した結果、財政赤字(GDP比)は▲3.9%(前年度:▲3.5%)と前年から拡大した。議会予算局(CBO)の試算によれば、現在の予算関連法の継続を前提としたベースラインシナリオでは、財政赤字は28年度に▲5.1%へ一段と拡大することが見込まれている(図表13)。また、債務残高(GDP比)も18年度の78%から28年度には96%に拡大が見込まれている。

米国では、18年度に減税と歳出拡大を実施した結果、財政赤字(GDP比)は▲3.9%(前年度:▲3.5%)と前年から拡大した。議会予算局(CBO)の試算によれば、現在の予算関連法の継続を前提としたベースラインシナリオでは、財政赤字は28年度に▲5.1%へ一段と拡大することが見込まれている(図表13)。また、債務残高(GDP比)も18年度の78%から28年度には96%に拡大が見込まれている。さらに、CBOは25年末までの時限措置となっている個人所得減税などの恒久化や、20年度以降の歳出上限を引き上げた場合を代替シナリオとして試算しているが、同シナリオでは28年度に財政赤字は▲7.1%、債務残高は105%まで拡大することが示されており、財政面からは拡張的な財政政策を継続できる余地は限られている。

このため、拡張的な財政政策は財源確保とセットでなければ、その実現は困難とみられる。国防予算を増やす一方、非国防予算の歳出を削減し、追加減税を実現したい議会共和党と昨年決定した減税を元に戻し、非国防予算の歳出を増加させたい議会民主党と考え方の隔たりは大きく、ねじれ議会で財源確保は困難だろう。

一方、新議会は20年度予算審議と並行して、現在不適用となっている債務上限の期限が3月に到来するため、その対応が求められる。米国では国債発行上限額を法定化しており、法定上限を超えて国債発行を行うことが出来ない。新議会が新たな債務上限で合意するか、または不適用期限を延長しないと連邦政府のファイナンスに支障がでるほか、政府資金が枯渇する場合には最悪米国債のデフォルトが発生するため、米経済への影響が大きい。

(貿易)引き続き保護主義的な通商政策が実体経済のリスク要因

18年7-9月期の純輸出は大幅なマイナス成長寄与となったが、前期の駆け込み需要の反動で輸出が前期比年率▲4.4%(前期:+9.3%)と減少に転じた一方、輸入が+9.2%(前期:▲0.6%)とこちらは増加に転じおり、輸出入ともに成長押下げに寄与した。

18年7-9月期の純輸出は大幅なマイナス成長寄与となったが、前期の駆け込み需要の反動で輸出が前期比年率▲4.4%(前期:+9.3%)と減少に転じた一方、輸入が+9.2%(前期:▲0.6%)とこちらは増加に転じおり、輸出入ともに成長押下げに寄与した。

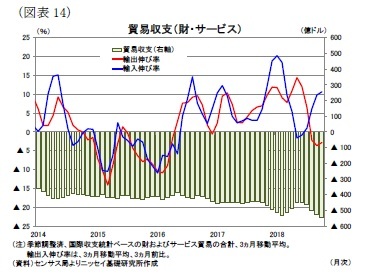

また、18年10月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は、季節調整済みで▲546億ドル(前月:▲529億ドル)の赤字と、前月から▲17億ドル赤字幅が拡大した(図表14)。輸出入の伸び(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比、年率)をみると、輸出が年率▲2.8%(前月:▲3.6%)と3ヶ月連続でマイナスとなる一方、輸入は+10.7%(前月:+9.8%)と2桁の伸びとなった。輸出では中国からの制裁関税などの影響で大豆や民間航空機の輸出が減少する一方、輸入では来年1月からの中国からの輸入品2,000億ドルに対して関税率が10%から25%に上昇することを見込んで消費財などでは駆け込みで輸入を増加させる動きがみられるようだ。トランプ大統領は関税を多用する保護主義的な通商政策で貿易赤字の縮小を目指しているが、足元では逆に貿易赤字は拡大しており、その成果は現れていない。

また、18年10月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は、季節調整済みで▲546億ドル(前月:▲529億ドル)の赤字と、前月から▲17億ドル赤字幅が拡大した(図表14)。輸出入の伸び(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比、年率)をみると、輸出が年率▲2.8%(前月:▲3.6%)と3ヶ月連続でマイナスとなる一方、輸入は+10.7%(前月:+9.8%)と2桁の伸びとなった。輸出では中国からの制裁関税などの影響で大豆や民間航空機の輸出が減少する一方、輸入では来年1月からの中国からの輸入品2,000億ドルに対して関税率が10%から25%に上昇することを見込んで消費財などでは駆け込みで輸入を増加させる動きがみられるようだ。トランプ大統領は関税を多用する保護主義的な通商政策で貿易赤字の縮小を目指しているが、足元では逆に貿易赤字は拡大しており、その成果は現れていない。一方、12月1日の米中首脳会談では、中国からの輸入品2,000億ドル相当に対して来年1月に予定していた25%への関税率引き上げを見送り、現状の10%に維持することを決定した。このため、米中貿易戦争が緩和するとの期待が一時広がったが、米中は、中国の知的財産権の侵害や、強制的な技術移転などの5分野におよぶ構造改革交渉を来年2月末までの短期間で解決することを目指しており、両国が納得する解決策で合意できない場合には3月以降に関税率が引き上げられることになっている。このため、来年以降に米中貿易戦争が再燃する可能性は残っている。

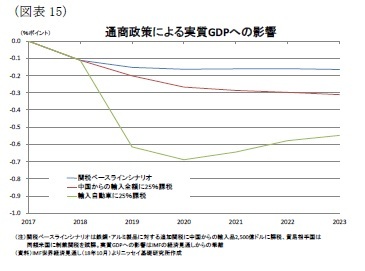

さらに、米中貿易戦争以外でも来年以降は輸入自動車に関する追加関税の議論が本格化するため、注目される。IMFは保護主義的な通商政策が米GDPに及ぼす影響を試算しており、米中貿易戦争に留まっていれば、GDPの押下げ幅は▲0.1%ポイント~▲0.2%ポイントと限定的であるが、輸入自動車に25%追加関税が賦課される場合には押下げ幅が▲0.7%ポイントと大幅に増加するとしている(図表15)。このため、関税対象が輸入自動車まで拡大する場合には実体経済に与える影響が大きくなるため、その動向が注目される。

さらに、米中貿易戦争以外でも来年以降は輸入自動車に関する追加関税の議論が本格化するため、注目される。IMFは保護主義的な通商政策が米GDPに及ぼす影響を試算しており、米中貿易戦争に留まっていれば、GDPの押下げ幅は▲0.1%ポイント~▲0.2%ポイントと限定的であるが、輸入自動車に25%追加関税が賦課される場合には押下げ幅が▲0.7%ポイントと大幅に増加するとしている(図表15)。このため、関税対象が輸入自動車まで拡大する場合には実体経済に与える影響が大きくなるため、その動向が注目される。当研究所では、全ての輸入自動車に対して25%追加関税が賦課される状況は想定していないが、現状2.5%となっている関税率は引き上げられる可能性が高いと判断している。

いずれにせよ、トランプ大統領の保護主義的な通商政策によって貿易赤字が大幅に縮小する可能性は低く、予測期間において外需の成長率寄与度は成長押下げが続くと予想される。

3.物価・金融政策・長期金利の動向

(物価)基調としての物価上昇は持続も、総合指数は原油価格の下落で上昇圧力は当面低下

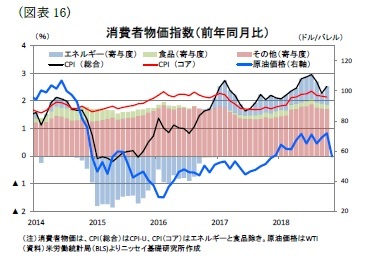

消費者物価の総合指数(前年同月比)は、原油価格の上昇に伴うエネルギー価格の押上げもあって、17年6月の+1.6%を底に上昇基調が持続、18年7月は+2.9%と12年1月以来の高い水準となった(図表16)。しかしその後は、原油価格が下落に転じたこともあって、10月は+2.5%と頭打ちとなっている。

消費者物価の総合指数(前年同月比)は、原油価格の上昇に伴うエネルギー価格の押上げもあって、17年6月の+1.6%を底に上昇基調が持続、18年7月は+2.9%と12年1月以来の高い水準となった(図表16)。しかしその後は、原油価格が下落に転じたこともあって、10月は+2.5%と頭打ちとなっている。

また、物価の基調を示す食料品とエネルギー価格を除くコア指数も17年11月の+1.7%から7月は+2.4%まで上昇した後、3ヵ月連続で+2.2%となっており、こちらも7月からは頭打ちとなっているものの、底堅く推移している。今後も、米景気回復の持続、賃金上昇率の加速から、基調としての物価は2%台前半で推移することが見込まれる。

また、物価の基調を示す食料品とエネルギー価格を除くコア指数も17年11月の+1.7%から7月は+2.4%まで上昇した後、3ヵ月連続で+2.2%となっており、こちらも7月からは頭打ちとなっているものの、底堅く推移している。今後も、米景気回復の持続、賃金上昇率の加速から、基調としての物価は2%台前半で推移することが見込まれる。一方、当研究所は、原油価格が足元の50ドル台前半から19年末に59ドル、20年末に61ドルまで緩やかに上昇すると予想しており、前年比でみたエネルギー価格による物価への影響は、19年は物価押下げとなる一方、20年は物価押上げに転じるとみられる。

このため、エネルギー価格を含む総合指数は18年が+2.4%と17年の+2.1%から上昇した後、19年は+2.0%と低下、その後20年は再び+2.3%に上昇すると予想している。

(金融政策)19年は年2回利上げで、予測期間中は政策金利を据え置き

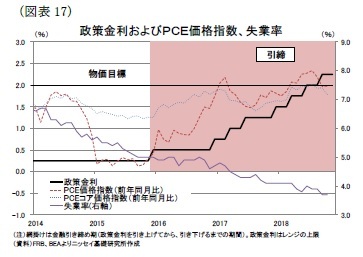

FRBは15年12月に政策金利の引き上げを開始した。政策金利引き上げペースは、昨年が年3回と、それ以前の年1回から加速してきており、今年は12月に追加利上げが確実とみられているため、合計で年4回と昨年からさらに利上げペースの加速が見込まれる(図表17)。

FRBは15年12月に政策金利の引き上げを開始した。政策金利引き上げペースは、昨年が年3回と、それ以前の年1回から加速してきており、今年は12月に追加利上げが確実とみられているため、合計で年4回と昨年からさらに利上げペースの加速が見込まれる(図表17)。

FRBが利上げペースを加速させた背景として、労働市場が完全雇用に近づいているほか、FRBが物価指標としている10月のPCE価格指数も総合指数が目標水準(2%)に一致しているほか、物価の基調を示すコア指数も目標近辺で推移しており、「雇用」と「物価」ともに政策目標の達成が視野に入っているためだ。

FRBが利上げペースを加速させた背景として、労働市場が完全雇用に近づいているほか、FRBが物価指標としている10月のPCE価格指数も総合指数が目標水準(2%)に一致しているほか、物価の基調を示すコア指数も目標近辺で推移しており、「雇用」と「物価」ともに政策目標の達成が視野に入っているためだ。一方、来年以降についてもFOMC参加者による9月時点の予想では、19年が年3回、20年にも年1回の利上げが見込まれている。もっとも、米中貿易戦争への懸念などから株式市場が不安定化する中、11月下旬の講演会でパウエルFRB議長は「政策金利は中立金利をわずかに下回る」と発言し、10月上旬の「中立金利まで長い道のりがある」との発言から表現を変更したことや、10年金利の大幅な低下に伴い、2年金利の方が高くなる長短逆転現象が米景気減速を示唆しているとの見方もあり、12月のFOMCで来年以降の政策金利見通しが下方修正される可能性が高まっている。

一方、米中貿易戦争の激化による米経済へ悪影響を懸念し、来年以降FRBが政策金利の引き上げを見送るとの見方も一部で出ているようだが、米資本市場の不安定な動きが長期化し、企業や消費者のセンチメントを悪化させることで米実体経済への影響が顕在化しない限り、来年以降もFRBは政策金利の引き上げを継続するみられる。

当研究所は、19年に年2回利上げされタ後、一旦政策金利の引き上げ局面は終了すると予想する。FOMC参加者見通し(9月)は19年から20年にかけて、長期均衡(3%)を超える水準まで政策金利を引き上げる予想となっていたが、来年以降の景気減速が見込まれる中で、長期均衡以上に政策金利を引き上げる可能性は低いだろう。

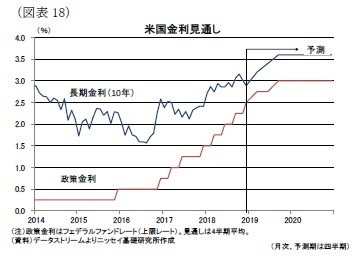

(長期金利)19年以降も政策金利の引き上げ継続、期間プレミアムの拡大から金利上昇が持続

長期金利(10年国債金利)は、8月下旬の2.8%台から10月中旬には一時3.2%台に上昇したものの、足元は株式市場の不安定化に伴うリスク回避姿勢の強まりもあって、再び2.8%台まで低下した。

長期金利(10年国債金利)は、8月下旬の2.8%台から10月中旬には一時3.2%台に上昇したものの、足元は株式市場の不安定化に伴うリスク回避姿勢の強まりもあって、再び2.8%台まで低下した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年12月10日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-通商政策への懸念はあるが、19年にかけて米経済は堅調、ただし、20年は景気減速を予想】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-通商政策への懸念はあるが、19年にかけて米経済は堅調、ただし、20年は景気減速を予想のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!