- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 病理診断の展開-病理医は、臨床医療革新のカギを握っている

病理診断の展開-病理医は、臨床医療革新のカギを握っている

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

身体に、疾病をひき起こすなんらかの外因や内因が発生したときに、それを排除しようとして、体内の防御システムが作動する。その排除の反応が炎症とされる。炎症には、「炎症の5主徴」と呼ばれる症状がある。「発赤(ほっせき)」、「発熱」、「腫脹(しゅちょう)」、「疼痛(とうつう)」、「機能障害」である。炎症は、さまざまな臓器や組織に起こる。どの炎症でも、炎症の5主徴がみられるとされる。 炎症では、血液中の物質が変化した物質、細胞内の産生物質、新たに作られる発痛物質が、腫れや痛みをひき起こす。

(1) 血液中の物質が変化した物質

キニンというタンパク質が知られている。キニンが変化した血漿キニンには、ブラジキニンという強い発痛物質が含まれている。

(2) 細胞内の産生物質

ヒスタミンが有名である。身体に外部から花粉などの抗原が入ると、免疫グロブリンEと呼ばれる抗体が作られる。その後、再度同じ抗原が体内に入ると抗原と抗体が結合して、ヒスタミンが産生されて、細胞外に放出される。これにより、涙や鼻水などの粘液分泌作用や神経刺激を生じ、かゆみやくしゃみが起こる。

(3) 新たに作られる発痛物質

プロスタグランジンが知られている。プロスタグランジンは、身体のさまざまな組織や臓器で作られ、腫れや痛みをもたらす。

炎症には、急性のものと慢性のものがある。臓器や組織ごとに、急性と慢性とで症状が異なる。特に、慢性炎症には、さまざまな要因が考えられるため、治療に向けて、その見きわめが重要となる50。

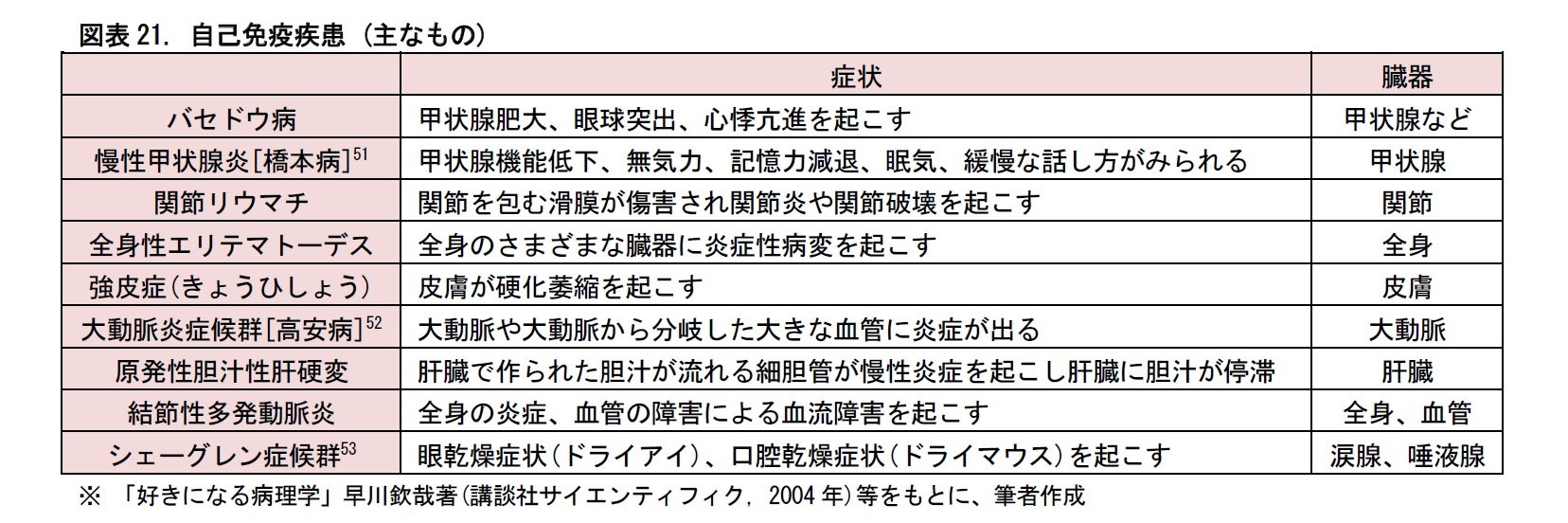

炎症のうち、免疫機構が臓器や組織に対して抗体を作って攻撃する「自己免疫疾患」は、特徴的な症状が少なく、医師の診断が困難とされる。自己免疫疾患には、発生の仕組みが解明されておらず難病とされているものが多い。正確な診断ができずに、有効な治療が開始されないこともあるとされる。

50 病理医は組織を顕微鏡で見るだけで、炎症が急性か慢性かを判定できるとされる。ヒスタミンなどの発痛物質が呼び寄せる好中球が多く見られれば、急性。持続的や繰り返しの炎症を起こす免疫反応に関係するリンパ球や形質球が多く見られれば、慢性。アレルギー反応によって出現する好酸球が多い場合は、アレルギー性の炎症とみられる。

51 病理学者で医師の橋本策(はしもとはかる)が、1911年に発表した。

52 医学者の高安右人(たかやすみきと)が、1908年に発表した。

53 スウェーデンの眼科医ヘンリック・シェーグレンが、1933年に発表した。

6――腫瘍の病理診断と手術

54 「がん対策について」(厚生労働省ホームページ, 政策レポート(2012年))等より。

1|がんの診断は、原則として病理医による病理診断で確定する

原則として、がん診断では、病理診断が行われる。がんの診断は、病理医の重要な役割の1つとされている。通常、健康診断やがん検診で、がんを疑われる人に対して、臨床医が問診、視診、触診、聴診、打診といった基本的な診察を行う。そして、必要な場合には、超音波(腹部エコー)検査、エックス線撮影、PET55・CT・MRI等の画像診断、血液や尿の検査、腫瘍マーカーの測定、呼吸機能検査、心電図検査などが行われる。

ただし、これらの検査で、腫瘍とおぼしき患部が撮影されたり、陽性の検査結果が出たりしても、それだけでは、がんであるとの診断確定には至らない。がんは、顕微鏡を用いた病理診断によって診断が確定する。原則として、がんは、病理医の診断によって、がんであることが確定する56。

がんの中には、患者の病変の検体が採取しにくいものがある。たとえば、脳腫瘍や膵臓がんの中には、腫瘍が頭部や腹部の奥にできて、細胞や組織が簡単に採取できないことがある。このため、手術前には病理診断が困難な場合もある。その場合は、手術中や手術後に、病理診断を行うこととなる。

55 PETは、Positron Emission Tomography (陽電子放射断層撮影)の略。

56 白血病のような血液がんでは、臨床検査専門医の検査で確定することもある。

2|「縮小手術」には、病理医の摘出状況の診断が欠かせない

がんの手術は、病変の完全な切除を目指して行われる。従来は、患部だけではなくその周辺の組織を広範囲に切除する「拡大手術」が行われてきた。これは、病変組織やリンパ節などのがん細胞の取り残しにより、がんの再発や転移が起こることがないように手術の範囲を広めにとる、という考え方にもとづいていた。

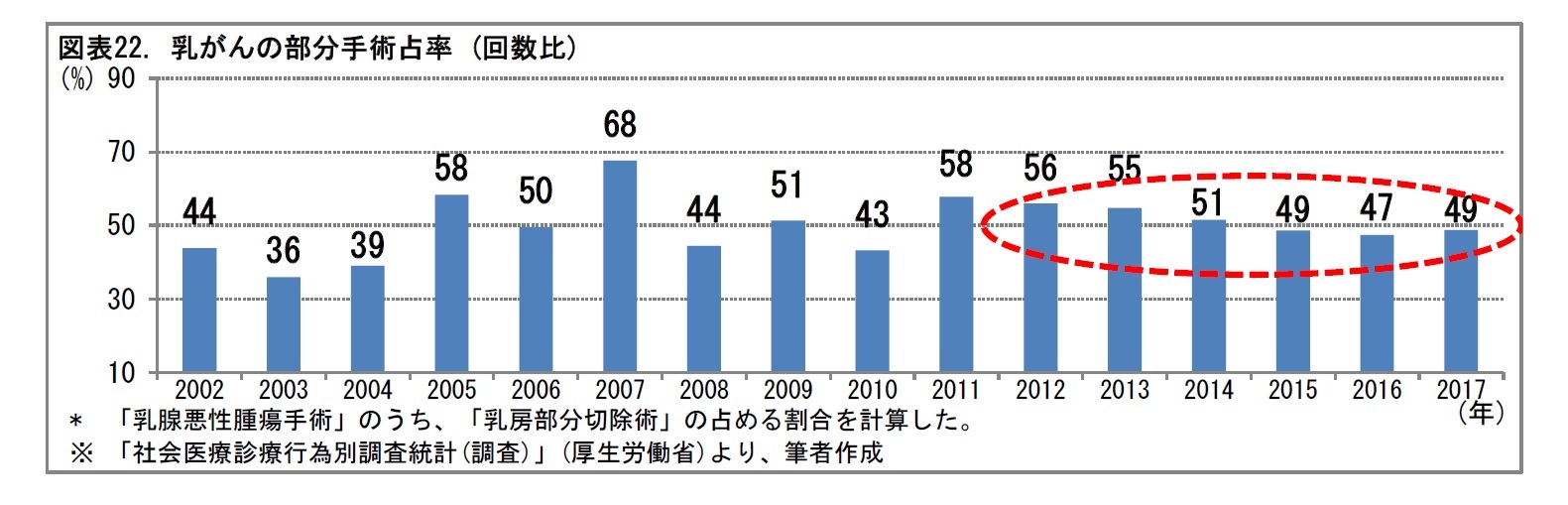

しかし、近年、がんの手術に対する考え方は変化している。審美性を含めて、手術後の患者のQOL(Quality of Life, 生活の質)を重視して、切除を必要な部分だけにとどめる「縮小手術」へと手術の方針が変容しつつある57。

たとえば、乳がんでは、全摘ではなく温存療法が標準的に行われている。乳がんの手術のうち、温存療法である部分手術の占率をみると、年ごとの変動はあるが、近年は概ね50%前後で推移している。

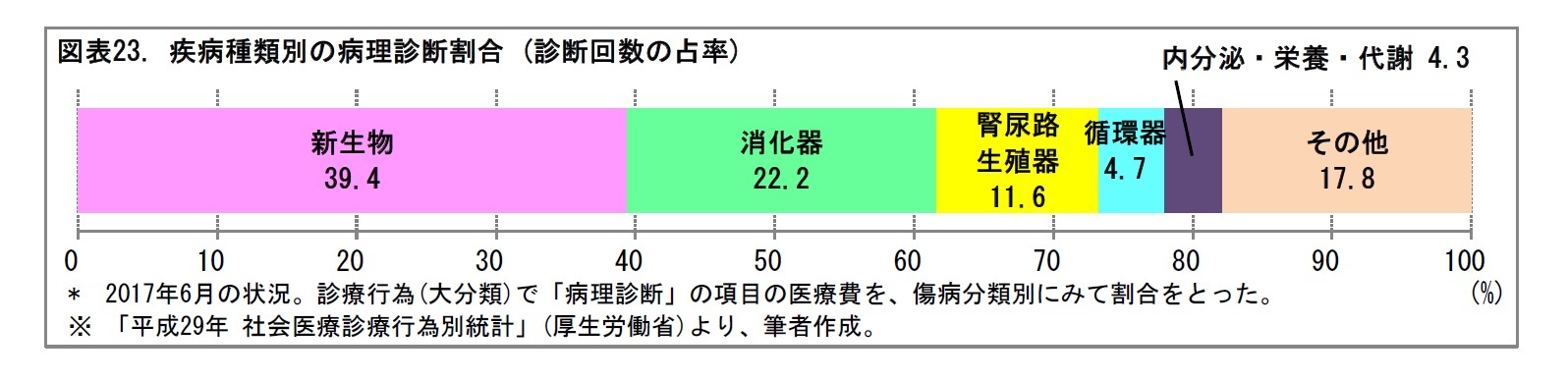

一般に、「腫瘍」とは、細胞が過剰に増殖する病変を指す。腫瘍は、発生場所の違いにより「上皮性」・「非上皮性」、増殖の性質の違いにより「良性」・「悪性」に分けられる58。また、腫瘍のほかに「新生物」という用語もある。これは、腫瘍について、新たに細胞ができて過剰に増殖するという機能に着目した別の形の表現といえる59。腫瘍に関しては、いくつか類似の用語がある。少しみてみよう。

58 「腫瘍」は、「体細胞が過剰に増殖する病変。多くは臓器や組織中に腫物(はれもの)・瘤(こぶ)として限局性の結節をつくる。発生母細胞により上皮性と非上皮性、また増殖の性質から良性(腺種・脂肪腫・線維腫・骨腫など)と悪性(肉腫・癌腫など)に分ける。」(「広辞苑 第七版」(岩波書店)より) なお、「新生物」は、広辞苑には採録されていない。

59 白血病は血液細胞が異常に増殖する病気であるが、細胞の塊を作るわけではない。このため、腫瘍ではないが新生物にはあてはまる。このように、悪性新生物のほうが悪性腫瘍よりもやや広い概念といえる、との有識者の見解もある。(「こわいもの知らずの病理学講義」仲野徹著(晶文社, 2017年)をもとに、筆者がまとめた。)

1) 「がん」と「癌」の違い

「がん」は、悪性腫瘍、悪性新生物を指す。一方、漢字で表現する「癌」は、がんのうち上皮性のものを指す。上皮性というのは、体の表面や、消化管などの内腔の表面を覆う上皮組織の細胞から発生することを意味する。これには、外分泌腺、内分泌腺、肝臓、腎臓の尿細管の細胞なども含まれる。具体的な上皮性のがんとして、胃がん、大腸がん、乳がん、肝がん、腎臓がんなどがある。

2) 「肉腫」「白血病」「○○腫」などの病名

非上皮性のがんは、「肉腫」などと呼ばれる。肉腫には、骨肉腫、平滑筋肉腫などがある。そのほかに、造血臓器から発生する白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫。胸腔・腹腔・心嚢の表面を覆う中皮組織にできる中皮腫。中枢神経系にできる悪性の脳腫瘍などが、非上皮性のがんに入る。

(2) 良性と悪性の違い

良性と悪性の違いも重要である。両者は、細胞分化の状態と、増殖の速度の点で、大きく異なる。

1) 細胞分化の状態

一個の受精卵から発生した人間の細胞は、分裂や増殖を繰り返して、皮膚や粘膜、神経など、組織固有の形態・機能を持った成熟した細胞へと変化する。これを発生生物学では、「細胞分化」という。がん細胞では、細胞の増殖が速いスピードで活発に行われるため、十分に成熟できない細胞(低分化細胞や未分化細胞)がみられるようになる。このため、悪性腫瘍には、分化したものから未分化のものまで、さまざまな状態の細胞が混在する。一方、良性腫瘍の場合は、細胞が分化した状態が保たれる。

2) 増殖の速度

良性腫瘍よりも悪性腫瘍のほうが速く増殖する。悪性腫瘍は、がん細胞が周囲へと侵入していく「浸潤」や、遠く離れた場所に新たに腫瘍を作る「転移」をしていくことも特徴的といえる。

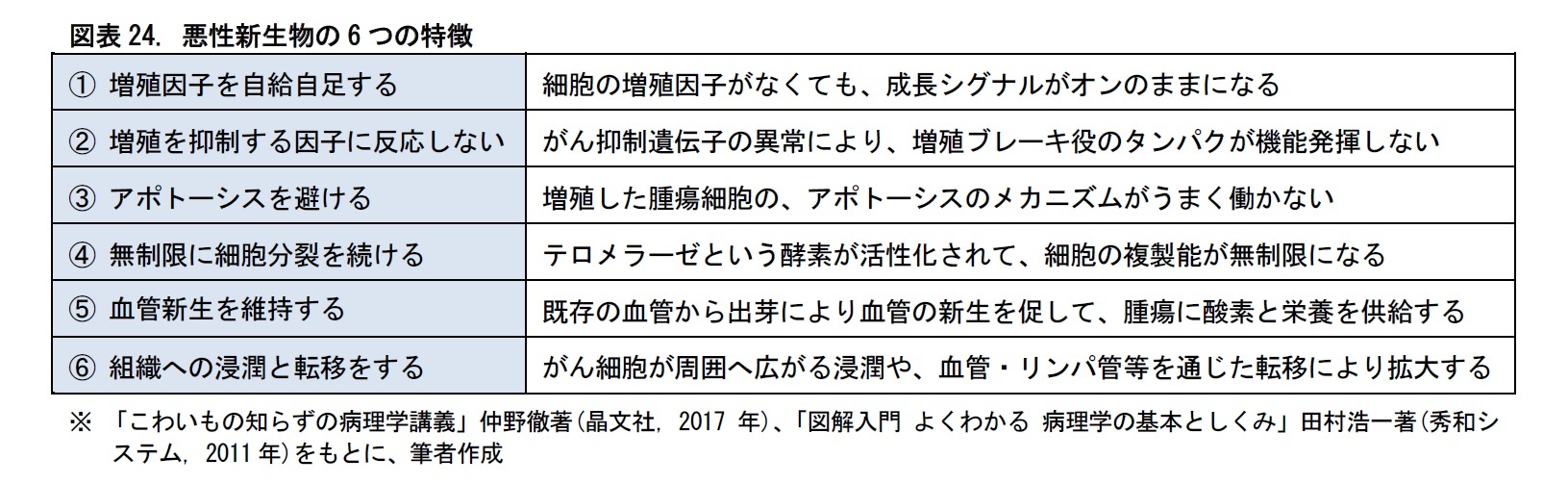

(3) 悪性新生物の6つの特徴

これまで、がんの診断や治療に関してさまざまな研究が行われてきた。その結果、分子生物学的な解析により、悪性新生物の特徴として、つぎの6つがあげられている。

がんの転移の仕方には、「播種(はしゅ)性転移」、「リンパ行性転移」、「血行性転移」の3つがある。播種性転移は、胸腔や腹腔にがん細胞が漏れ出して、種を播くように広がることを指す。リンパ行性転移と血行性転移は、リンパ管と血管を通じた転移を指す。

リンパ行性転移の確認の1つとして、乳がんの「センチネルリンパ節生検」が有名である60。がん細胞が最初にたどり着くセンチネルリンパ節の検体をとって、がん細胞の有無を調べる。その結果により、リンパ節転移の有無を診断して、リンパ節郭清(かくせい)61の範囲を決めることができる。

リンパ行性転移や血行性転移では、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って他の場所に運ばれ、管内の内皮に接着して基底膜を破って増殖する。リンパ管にはところどころにリンパ節がある。リンパ節は、米粒~ソラマメ大の小器官で、病原菌などの外来異物の除去に向けて免疫反応を起こす場所とされる。リンパ行性転移は、腫瘍に近い位置のリンパ節から順々に進んでいくのに対し、血行性転移は、いきなり離れた場所に転移が生じることがあるのが特徴といえる。

がんには浸潤と転移があるため、手術でがん腫瘍の病変を切除したときには、腫瘍がすべて取りきれたかどうかを確認する必要がある。そこで、手術中に患者の検体から標本を作り、それをもとに病理医が診断する「術中迅速診断」が行われることとなる。術中迅速診断では、通常、診断までの時間節約のために、検体をパラフィンに埋め込む代わりに、液体窒素で瞬間凍結する。

60 センチネル(sentinel)は、「斥候、見張り」を意味する。センチネルリンパ節は、腋窩(えきか)(=わきの下のくぼんだ所)にあり、悪性腫瘍病巣などの局所から流れ出たリンパ液が最初に入り込むリンパ節を指す。センチネルリンパ節を探し出し、摘出して生検するために、乳がんの位置の近くに放射性同位元素や色素を局所注射する。

61 郭清とは、「癌(がん)の手術で、転移が起こる可能性が高い領域に含まれるリンパ節を、周囲の組織ごとひとまとめにして切除すること。」(「デジタル大辞泉」(小学館)より抜粋)

(参考) がん遺伝子とがん抑制遺伝子

がんの研究は遺伝子レベルでも進められている。「がん遺伝子」は、1979年にハロルド・ヴァーマスとマイケル・ビショップによって発見された62。がん遺伝子は、発がんを誘発する。一方、これと反対に、発がんを抑制する「がん抑制遺伝子」もある。アルフレッド・クヌードソンが1971年に提唱した、発がんにおける突然変異の効果についての仮説により、多くのがん関連遺伝子が発見されている63。

がん発症の要因を遺伝子レベルでみると、塩基配列の変化、つまり「突然変異」がみられる。それとともに、「DNAのメチル化64」と呼ばれる遺伝子の変化も、発症に関与していることが明らかにされている65。

まず遺伝子の変化を検査して、がんが発症した可能性のある人を抽出。つづいて生検などの病理医の診断を通じて、がんを診断。今後は、このような形で遺伝子検査が診断に活用される可能性がある66。病理医は、病理診断による従来のがん診断とともに、遺伝子研究の成果をもとにした新たな検査法の構築に関与していくことが求められている。

62 この2人は、「レトロウイルスの癌遺伝子が細胞起源であることの発見」により、1989年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。いずれもアメリカの学者。ハロルド・ヴァーマスは、医学博士。マイケル・ビショップは、免疫学者で微生物学者でもある。

63 アルフレッド・クヌードソンは、アメリカの遺伝学者。がん遺伝子と、がん抑制遺伝子の不活性化の2つの打撃によって、がんが進行することを、「ツーヒット仮説」として主唱した。

64 DNAを構成する4種類の塩基(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)のうち、主に、シトシンにメチル基(化学記号は、-CH3)が付くこと。DNAのメチル化は、DNA配列自体には影響をもたらさない変化であり、「エピジェネティックな変異」と呼ばれる。突然変異と同様に、細胞が分裂しても異常が薄まることはなく、新しくできた細胞に異常が伝達される。

65 大腸がんでは、血液を採取して、DNAのメチル化を検査することで、便潜血と同程度の検査が可能になっている。

66 なお、DNAのメチル化を検査・診断に限らず、治療に活かそうとする取り組みも進められている。遺伝子の発現をエピジェネティクスと呼び、それを活用したエピジェネティクス創薬が進められている。具体的には、DNAのメチル化を阻害するアザシチジンという化合物を薬剤として用いることで、がんの早期の段階で、治療を行うものなどである。

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年05月01日

ユーロ圏消費者物価(24年4月)-総合指数は横ばい、コア指数は低下 -

2024年05月01日

ユーロ圏GDP(2024年1-3月期)-前期比0.3%、プラス成長に転じる -

2024年05月01日

宿泊旅行統計調査2024年3月~物価高が逆風となり日本人延べ宿泊者数(前年比)は3ヵ月ぶりのマイナス~ -

2024年04月30日

ドイツのリースター年金改革案に思う-終身性と安定性なくして年金制度の手本たりうるか- -

2024年04月30日

2024年1-3月期の実質GDP~前期比▲0.4%(年率▲1.6%)を予測~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【病理診断の展開-病理医は、臨床医療革新のカギを握っている】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

病理診断の展開-病理医は、臨床医療革新のカギを握っているのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!