- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 若年時ほど積極的にリスクを取っても大丈夫な理由

2018年12月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

資産運用においては、若い人ほどリスクを取るべきだと言われる。短期より長期で運用した方が利回りのばらつきは小さくなるという「時間分散効果」や、リスク許容度は若い人ほど高いという考えなどが代表的だ。この他、将来期待できる収入の現在価値をポートフォリオに組み込む考え方など、若い人がリスク性資産への配分を高くすることを推奨する見解は多い。そこで本稿では、若い時に金融資産のリスク性資産への配分を高めることが本当に良いことなのかを、定量的に確認してみたい。

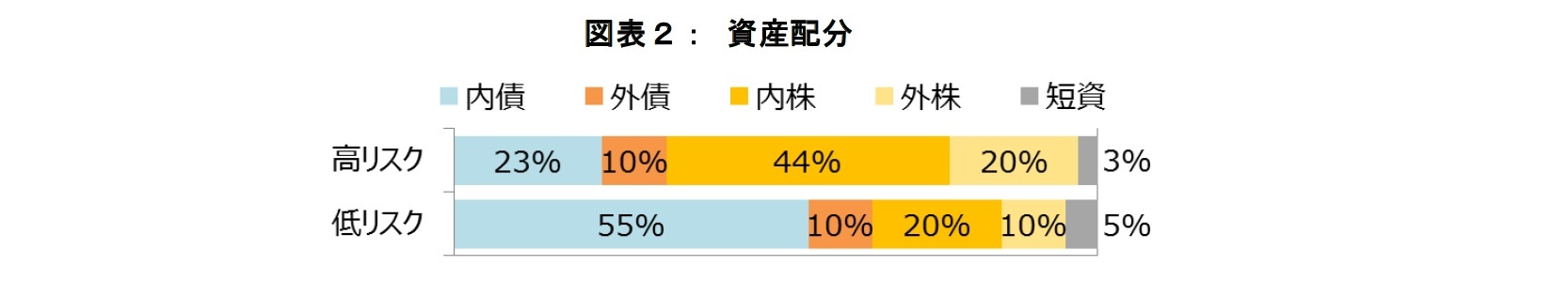

具体的には、25歳から35年間に毎月1万円(拠出総額420万円)を積み立て、以下3パターンの運用方針から得られる成果(それぞれ10万シナリオのシミュレーション結果1を比較する。

移行型:開始時点では高リスク資産配分(図表2)とし、以下の条件を満たした月に低リスク

資産配分に移行する

(移行条件)開始から10年経過以降、かつ、積立残高が既払総額の140%を超過

成長型:全期間を通じて高リスク資産配分とする

安定型:全期間を通じて低リスク資産配分とする

1過去の実績や各資産間の連動性を再現するように、モンテカルロ法を用いて35年分の資産価格を10万シナリオ生成した。過去の実績は、1998年4月~2018年3月における各資産の代表的な指数として、野村BPI総合、世界国債インデックス(円ベース)、TOPIX(配当込)、MSCI コクサイインデックス(為替ヘッジなし、円ベース)を利用した。

具体的には、25歳から35年間に毎月1万円(拠出総額420万円)を積み立て、以下3パターンの運用方針から得られる成果(それぞれ10万シナリオのシミュレーション結果1を比較する。

移行型:開始時点では高リスク資産配分(図表2)とし、以下の条件を満たした月に低リスク

資産配分に移行する

(移行条件)開始から10年経過以降、かつ、積立残高が既払総額の140%を超過

成長型:全期間を通じて高リスク資産配分とする

安定型:全期間を通じて低リスク資産配分とする

1過去の実績や各資産間の連動性を再現するように、モンテカルロ法を用いて35年分の資産価格を10万シナリオ生成した。過去の実績は、1998年4月~2018年3月における各資産の代表的な指数として、野村BPI総合、世界国債インデックス(円ベース)、TOPIX(配当込)、MSCI コクサイインデックス(為替ヘッジなし、円ベース)を利用した。

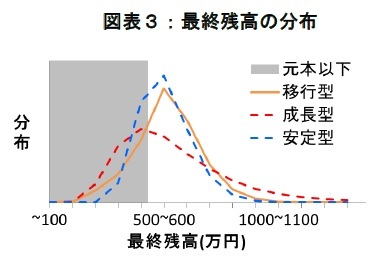

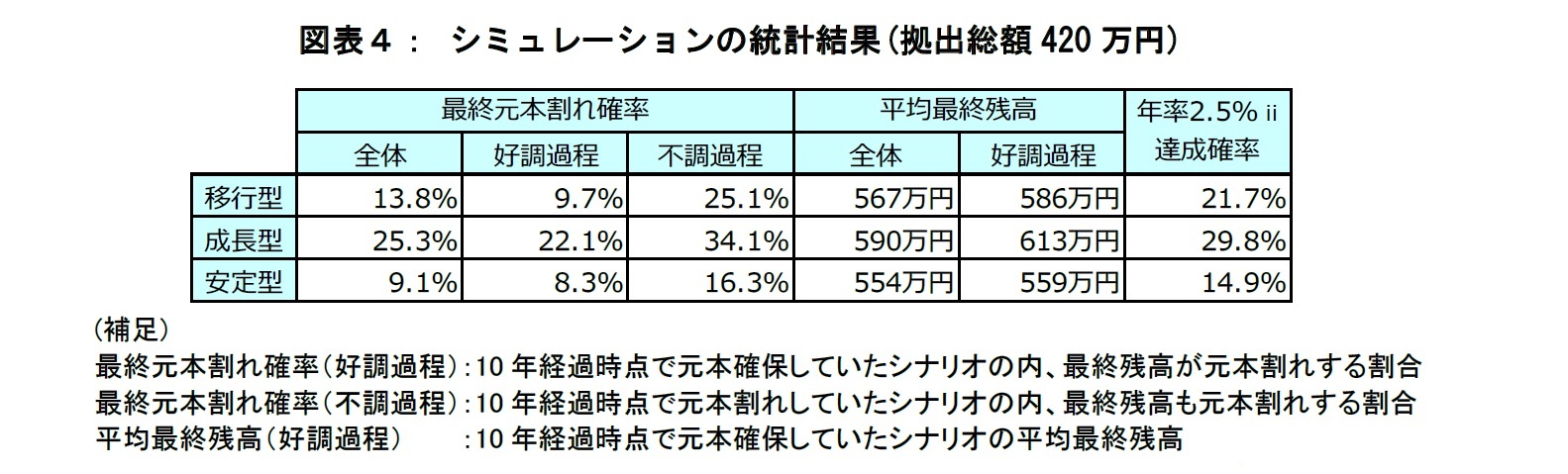

図表3に、10万シナリオから得られる最終残高の分布を、運用方針毎に示す。移行型と安定型のばらつきはあまり変わらず、いずれも小さい。一方、成長型のばらつきは大きい。最終残高が元本割れする確率が、移行型は13.8%で、安定型の9.1%をやや上回るが、成長型の25.3%と比べて明らかに低い (図表4)。これには、運用期間後半のリスクテイクが影響しているようだ。10 年経過時点で元本を確保していた場合でも、成長型は22.1%も最終的に元本割れするのに対し、移行型は9.7%と低い。なお、10 年経過時点で元本割れしていたシナリオの内、最終残高も元本割れする割合は、移行型は25.1%であり、75%の確率で損失を回避できることを示す。若い時のリスクテイクが下方リスクに与える影響は限定的だと言える。

図表3に、10万シナリオから得られる最終残高の分布を、運用方針毎に示す。移行型と安定型のばらつきはあまり変わらず、いずれも小さい。一方、成長型のばらつきは大きい。最終残高が元本割れする確率が、移行型は13.8%で、安定型の9.1%をやや上回るが、成長型の25.3%と比べて明らかに低い (図表4)。これには、運用期間後半のリスクテイクが影響しているようだ。10 年経過時点で元本を確保していた場合でも、成長型は22.1%も最終的に元本割れするのに対し、移行型は9.7%と低い。なお、10 年経過時点で元本割れしていたシナリオの内、最終残高も元本割れする割合は、移行型は25.1%であり、75%の確率で損失を回避できることを示す。若い時のリスクテイクが下方リスクに与える影響は限定的だと言える。

一方、運用成果はどうだろうか。移行型の平均最終残高は567 万円となり安定型を若干上回る。低リスク資産配分への移行前に、より多くの積立残高を確保しているほど、その効果は大きい。10 年経過時点で元本を確保していたシナリオの平均最終残高は、移行型が586 万円となり、安定型に対して27 万円上回る。また、全期間にわたっての通算運用利回りが年率2.5%2を上回る確率は、移行型が21.7%で安定型の14.9%より高い。なお、今回のシミュレーションは、概ね金利が下降基調であった過去20 年をベースにしており、安定型の運用は良好であった点に留意する必要がある。今後、安定型は過去実績ほどの成果を期待できず、移行型の方がより高い運用益の獲得が期待できるだろう。

確定拠出年金は将来の生活基盤となるため、元本割れは防ぎつつ、より多くの運用益を得ることが望ましい。リスク性資産への高配分に不安を感じる人もいるだろう。しかし、若い世代であれば、残された運用期間は長い。収益状況と残された運用期間に応じて順次、リスクの低いポートフォリオへ移行することで、元本割れを抑制しつつ、より高い運用益を得ることができるのではないだろうか。

2 充分な最終残高が確保できる利率として、確定給付企業年金の平均予定利率を参考に2.5%とした。

確定拠出年金は将来の生活基盤となるため、元本割れは防ぎつつ、より多くの運用益を得ることが望ましい。リスク性資産への高配分に不安を感じる人もいるだろう。しかし、若い世代であれば、残された運用期間は長い。収益状況と残された運用期間に応じて順次、リスクの低いポートフォリオへ移行することで、元本割れを抑制しつつ、より高い運用益を得ることができるのではないだろうか。

2 充分な最終残高が確保できる利率として、確定給付企業年金の平均予定利率を参考に2.5%とした。

(2018年12月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

水野 友理那

水野 友理那のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/03/05 | 米国株式インデックス投資、どれを選べば良いのか-S&P500 vs ダウ平均 vs ナスダック100 | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/12/11 | 積立投資に為替ヘッジは必要か-米国株式への長期投資は為替ヘッジが無い方が良い | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/11/19 | 金利予測に基づく債券インデックスのリターン | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/10/05 | 投資信託の購入経験がある人と他の特徴との関連 | 水野 友理那 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年時ほど積極的にリスクを取っても大丈夫な理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年時ほど積極的にリスクを取っても大丈夫な理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!