- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 多くの人の確定拠出年金は、ほとんどをリスク性資産に

2018年07月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

公的年金の財政検証を来年度に控え、国勢調査、人口動態推計など、徐々に基礎材料となるデータが集まりはじめ、経済環境の見通しなどについても今後に向けた議論が開始されている。最終的な落とし所がどう決着するか、現時点では予断を許さないが、既に表面に出て来ている議論や、将来の人口構成変化を考えると、国に任せるだけで豊かな老齢給付が受領できるといったことはないだろう。更なる高齢化の進行によって、より多くの高齢者の生活を少ない現役世代が支えなければならなくなる。その際には、掛金負担を抑え、同時に、一般会計の社会保障費を抑制する観点から、老齢給付の受給開始年齢を柔軟に選択できるようにしたり、マクロ経済スライドの完全適用によって世代間の調整を図ったりすることが不可避となる。

そもそも日本の公的年金においては、住居費負担の有無や居住地域の物価水準、単身か夫婦かなどの差はあるものの、老齢基礎年金だけですべての生活費を賄うことは容易でないし、想定されていないと考えるべきである。定年によって雇用先からの退職を強いられる被用者は、退職前の報酬に応じた老齢厚生年金が給付される。もし退職後も雇用が継続でき所得が得られるのなら、年金給付額を多少削減されるのも、制度的には理に適っているように見える。結局のところ、少しでも豊かな老後生活を確保するためには、確定給付型企業年金は勤務先の制度設定次第であって能動的な立場になく、個人の自助努力次第であることが自明である。

そもそも日本の公的年金においては、住居費負担の有無や居住地域の物価水準、単身か夫婦かなどの差はあるものの、老齢基礎年金だけですべての生活費を賄うことは容易でないし、想定されていないと考えるべきである。定年によって雇用先からの退職を強いられる被用者は、退職前の報酬に応じた老齢厚生年金が給付される。もし退職後も雇用が継続でき所得が得られるのなら、年金給付額を多少削減されるのも、制度的には理に適っているように見える。結局のところ、少しでも豊かな老後生活を確保するためには、確定給付型企業年金は勤務先の制度設定次第であって能動的な立場になく、個人の自助努力次第であることが自明である。

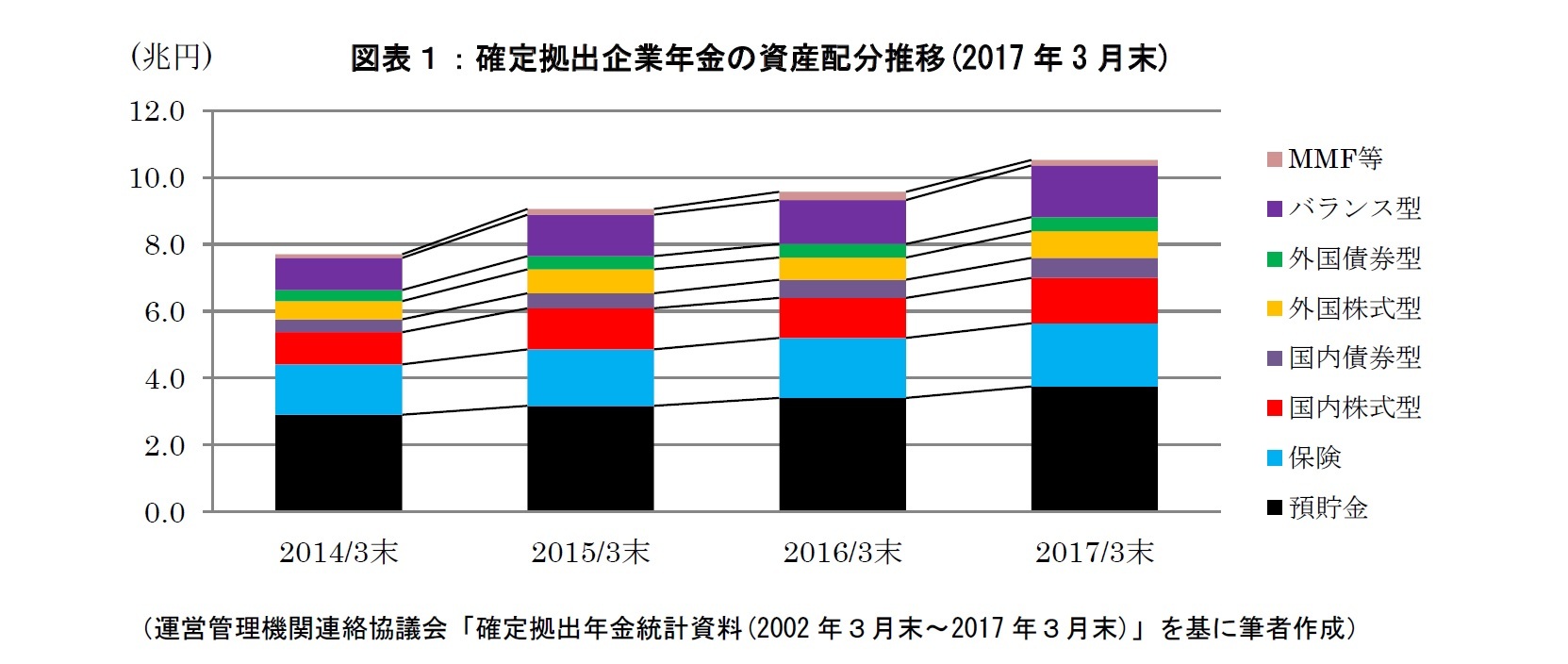

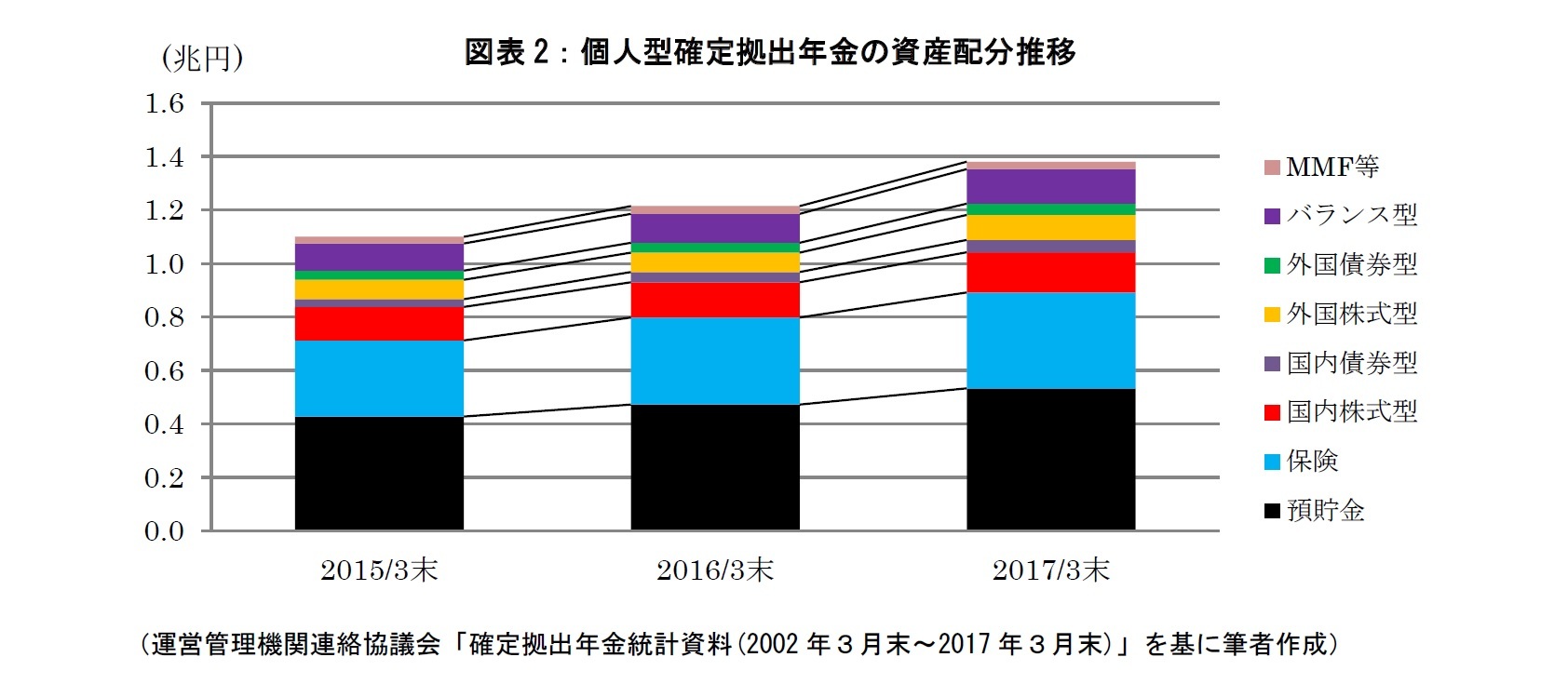

企業型でも個人型でも、元本確保商品と呼ばれる預貯金や保険商品が、確定拠出年金の投資対象で半分以上を占め続けている。ところが、日本銀行による強力な金融緩和によって、元本確保商品から得られる利回りは極めて低い。元本が毀損しないことの裏腹である。そもそも確定拠出年金において、企業型では一般に一定の運用利回りを前提にDBや退職金から制度移行されていることもあって、それを上回る利回りを実現できなければ、将来の受取額は実質的に目減りしてしまう。個人型では、運営管理機関費用等の制度コストが小さくなく、ある程度の利回りを実現しない限り、徐々に元本が目減りしてしまいかねない。つまり、確定拠出年金においては、拠出時の所得税控除メリットがあるものの、一定以上の運用収益を獲得することが前提になっているのである。

そもそも家計の保有する金融資産全体を見ると、日本銀行の公表している資金循環統計(2017年12 月末速報)では、現金・預金が51.1%で、保険受給権等が14.4%を占めている。つまり、既に資産の約3分の2を安全な対象に振り向けているのである。それに加えて、確定拠出年金でも元本確保型商品を半分以上も持つ必要があるのか。世帯が保有する金融資産全体で考えると、現状では、過半どころか、ほとんどが安全資産になっているのである。確定拠出年金での運用資産には、元本確保型商品を組込まなくても良いのではないかとすら思える。

平均ではなく個々人の資産を見た場合には、確定拠出年金以外にも、NISA や株式投資、投資信託といった形でリスク性資産に投資していることもあろう。それならば、確定拠出年金では、過大な価格変動リスクを回避することもおかしくない。しかし、銀行預金や社内預金、保険会社の貯蓄性保険といった商品が多い個人の場合には、確定拠出年金ではリスクを取って運用することが、現代ポートフォリオ理論に基づく資産配分として肯定されるのである。単純に確定拠出年金の中だけでの資産配分を考えるのではなく、世帯の金融資産全体がどのような配分になっているのかを改めて確認しておくべきだろう。

そもそも家計の保有する金融資産全体を見ると、日本銀行の公表している資金循環統計(2017年12 月末速報)では、現金・預金が51.1%で、保険受給権等が14.4%を占めている。つまり、既に資産の約3分の2を安全な対象に振り向けているのである。それに加えて、確定拠出年金でも元本確保型商品を半分以上も持つ必要があるのか。世帯が保有する金融資産全体で考えると、現状では、過半どころか、ほとんどが安全資産になっているのである。確定拠出年金での運用資産には、元本確保型商品を組込まなくても良いのではないかとすら思える。

平均ではなく個々人の資産を見た場合には、確定拠出年金以外にも、NISA や株式投資、投資信託といった形でリスク性資産に投資していることもあろう。それならば、確定拠出年金では、過大な価格変動リスクを回避することもおかしくない。しかし、銀行預金や社内預金、保険会社の貯蓄性保険といった商品が多い個人の場合には、確定拠出年金ではリスクを取って運用することが、現代ポートフォリオ理論に基づく資産配分として肯定されるのである。単純に確定拠出年金の中だけでの資産配分を考えるのではなく、世帯の金融資産全体がどのような配分になっているのかを改めて確認しておくべきだろう。

(2018年07月04日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1845

経歴

- 【職歴】

・1986年 日本生命保険相互会社入社

・1991年 ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA

・2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社に出向

・2008年 ニッセイ基礎研究所へ

・2025年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・日本ファイナンス学会

・証券経済学会

・日本金融学会

・日本経営財務研究学会

德島 勝幸のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | アクティブ運用かパッシブ運用か | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/05/09 | ESGからサステナビリティへ~ESGは目的達成のための手段である~ | 德島 勝幸 | 基礎研レター |

| 2024/07/03 | 見直しを迫られる国内債券パッシブ運用 | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/06/07 | アセットオーナー・プリンシプルへの期待-資産運用高度化の要 | 德島 勝幸 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【多くの人の確定拠出年金は、ほとんどをリスク性資産に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

多くの人の確定拠出年金は、ほとんどをリスク性資産にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!