- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 【マレーシア】7-9月期GDPは前年同期比+4.4%-成長率は輸出鈍化で2年ぶりの低水準

2018年11月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2018年7-9月期の実質GDP成長率は前年同期比4.4%増1と前期の同4.5%増から若干低下し、Bloomberg調査の市場予想(同4.6%増)を下回った。

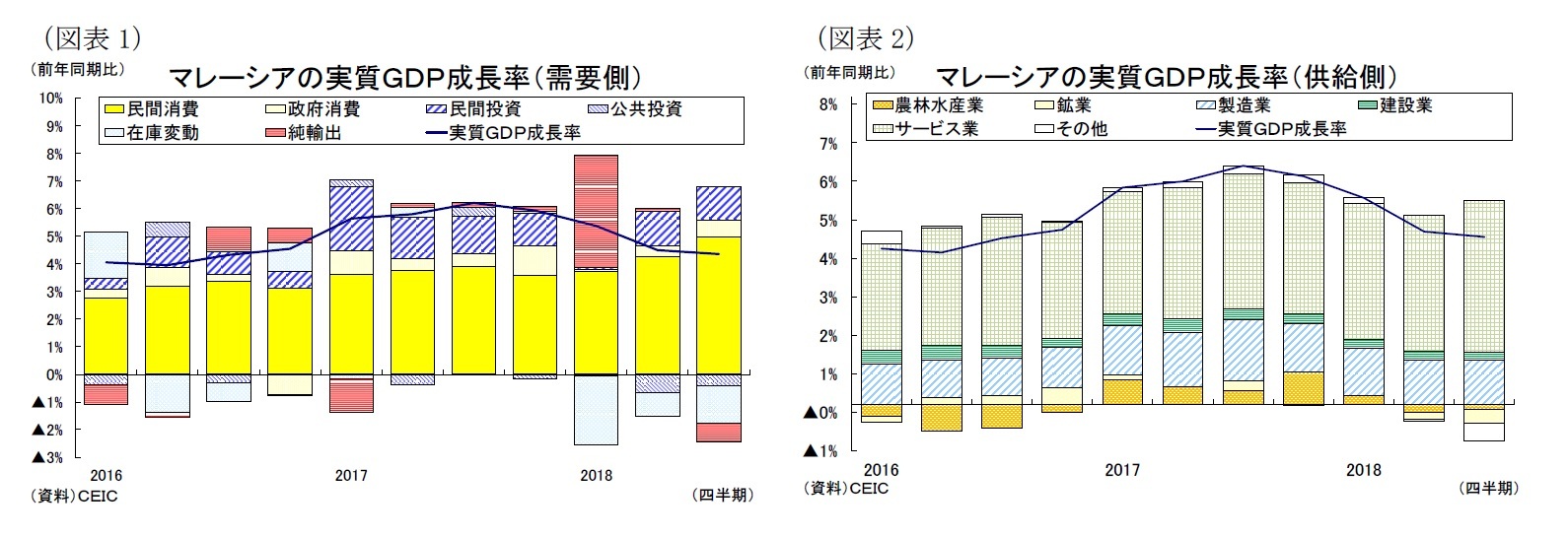

7-9月期の実質GDPを需要項目別に見ると、主に純輸出の悪化が成長率低下に繋がった(図表1)。

GDPの5割強を占める民間消費は前年同期比9.0%増(前期:同8.0%増)となり、食品・飲料や情報通信、ホテル・レストランなどを中心に上昇した。

政府消費は前年同期比5.2%増(前期:同3.1%増)と、物品購入・役務提供を中心に上昇した。

総固定資本形成は同3.2%増と、前期の同2.2%増から上昇したものの、緩やかな伸びに止まった。設備投資が同5.9%増(前期:同3.6%増)と復調したが、建設投資が同1.8%増(前期:同2.1%増)と低下した。なお、投資を公共部門と民間部門に分けて見ると、全体の7割を占める民間部門が同6.9%増(前期:同6.1%増)と堅調に拡大、公共部門が同5.5%減(前期:同9.8%減)と4期連続のマイナスとなった。

純輸出は実質GDP成長率への寄与度が▲0.7%ポイントとなり、前期の+0.1%ポイントから悪化した。まず輸出は同0.8%減(前期:同2.0%増)と低下した。主力の電気電子製品(同10.7%増)や原油(同70.6%増)が好調だった一方、パーム油・同製品(同16.1%減)や液化天然ガス(同21.4%減)が減少した。また輸入についても同0.1%増(前期:同2.1%増)となり、資本財の部品及び付属品などの中間財(同1.5%減)の減少が響いて低調だった。

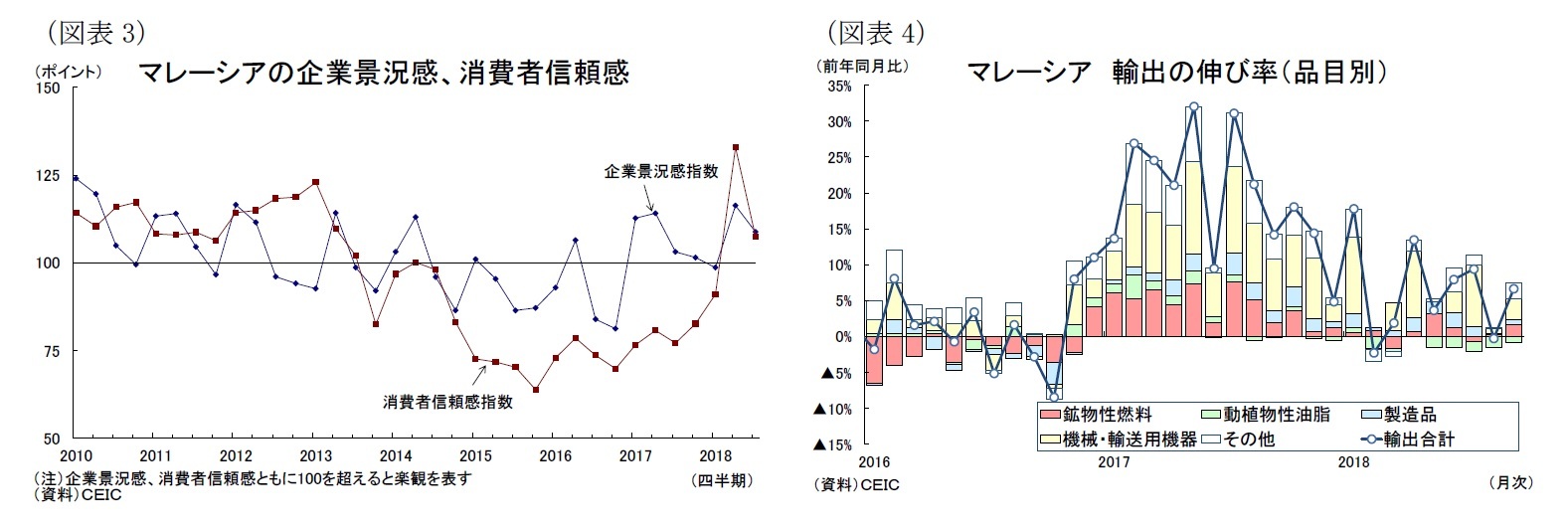

供給側を見ると、主に農林水産業と鉱業の低迷が成長率低下に繋がった(図表2)。

第一次産業は同1.4%減(前期:同2.5%増)と、パーム油(同8.0%減)と天然ゴム(同0.2%減)の低迷により2期連続のマイナス成長となった。

第二次産業をみると、まず製造業が同5.0%増(前期:同4.9%増)と底堅く推移した。内訳を見ると、石油・化学、ゴム・プラスチック製品(同3.9%増)が伸び悩む一方、電気・電子、光学機器(同6.4%増)が堅調に推移、輸送用機器(同8.0%増)が上昇した。また鉱業は同4.6%減(前期:同2.2%減)となり、原油と天然ガスの生産が落ち込んで2期連続のマイナス成長となった。建設業は同4.6%増(前期:同4.7%増)と、若干低下した。

GDPの6割弱を占める第三次産業は前年同期比7.2%増(前期:同6.5%増)と上昇して、6年ぶりの7%台の伸びとなった。政府サービス(同3.8%増)が伸び悩む一方、卸売・小売(同9.6%増)と金融・保険(同6.3%増)が拡大、情報・通信(同8.6%増)や不動産・ビジネスサービス(同7.7%増)も堅調を維持した。

1 11月16日、マレーシア統計庁は2018年7-9月期の国内総生産(GDP)を公表した。前期比(季節調整済)で見ると、実質GDP成長率は1.6%増と、前期(同0.3%増)から上昇した。

第一次産業は同1.4%減(前期:同2.5%増)と、パーム油(同8.0%減)と天然ゴム(同0.2%減)の低迷により2期連続のマイナス成長となった。

第二次産業をみると、まず製造業が同5.0%増(前期:同4.9%増)と底堅く推移した。内訳を見ると、石油・化学、ゴム・プラスチック製品(同3.9%増)が伸び悩む一方、電気・電子、光学機器(同6.4%増)が堅調に推移、輸送用機器(同8.0%増)が上昇した。また鉱業は同4.6%減(前期:同2.2%減)となり、原油と天然ガスの生産が落ち込んで2期連続のマイナス成長となった。建設業は同4.6%増(前期:同4.7%増)と、若干低下した。

GDPの6割弱を占める第三次産業は前年同期比7.2%増(前期:同6.5%増)と上昇して、6年ぶりの7%台の伸びとなった。政府サービス(同3.8%増)が伸び悩む一方、卸売・小売(同9.6%増)と金融・保険(同6.3%増)が拡大、情報・通信(同8.6%増)や不動産・ビジネスサービス(同7.7%増)も堅調を維持した。

1 11月16日、マレーシア統計庁は2018年7-9月期の国内総生産(GDP)を公表した。前期比(季節調整済)で見ると、実質GDP成長率は1.6%増と、前期(同0.3%増)から上昇した。

7-9月期GDPの評価と先行きのポイント

マレーシア経済は海外経済の回復や原油価格の上昇により+6%弱の高成長となった昨年とは打って変わり、今年は景気減速が続いている。7-9月期の成長率は反転上昇すると予想していたが、比較対象の昨年7-9月期のGDPが高水準だったことや外需の悪化が響いて伸び悩み、2年ぶりの低成長となった。

産業別に見ると、鉱業部門はLNGのパイプライン破損による供給ショック、農業部門は天候不順によるパーム油や天然ゴムの生産減が続いており、これがコモディティ輸出の減速に繋がった。また輸入は消費需要の拡大により輸出の伸びを上回り、純輸出が7-9月期の成長率を押し下げた格好だ。

内需については、インフラプロジェクトの中止や延期などにより公共投資が低調だったが、民間部門は消費と投資が揃って改善して成長を下支えした。まず民間消費は良好な雇用・所得環境が続くなか、新政権の実施したタックス・ホリデー2と燃料補助金の増加が消費需要を刺激(図表3)し、約9年ぶりの+9%成長に達した。今回の税制変更はネット減税であるため、当面は民間消費が経済の牽引役となりそうだ。また設備投資は、これまでの油価上昇や総選挙後に先行き不透明感が薄まったことによる企業マインドの改善がプラスに寄与した。

景気減速が続くマレーシア経済だが、今後持続的に成長ペースが加速するとは見込みにくく、消費主導の緩やかな成長軌道を辿ることになりそうだ。その要因としては、まず米中貿易戦争の過熱により先行きの輸出が減速する可能性が高まってきていることが挙げられる。足元では中国向け輸出が欧州向けと日本向けの輸出の落ち込みを支えているが、今後は米国による第3弾までの対中制裁関税の悪影響が表面化するほか、来年には米国が第4弾の対中制裁関税を発動する可能性もあり、中国向け輸出は今後減速する可能性が高い。米中貿易戦争が激化すると、中国からASEANへの生産拠点のシフトが進み、マレーシアの電子産業は受け皿の1つとなって投資需要を押し上げるに繋がる面もあるだろう。しかし、米中貿易戦争を背景とする海外需要の鈍化によって輸出が減速する方が、マレーシア経済にとってインパクトが大きいと予想する。また足元では国際原油価格が下落している。油価下落は石油関連産業の業績悪化や政府財政の悪化に繋がるだけに、先行きの経済成長の重石となりそうだ。

産業別に見ると、鉱業部門はLNGのパイプライン破損による供給ショック、農業部門は天候不順によるパーム油や天然ゴムの生産減が続いており、これがコモディティ輸出の減速に繋がった。また輸入は消費需要の拡大により輸出の伸びを上回り、純輸出が7-9月期の成長率を押し下げた格好だ。

内需については、インフラプロジェクトの中止や延期などにより公共投資が低調だったが、民間部門は消費と投資が揃って改善して成長を下支えした。まず民間消費は良好な雇用・所得環境が続くなか、新政権の実施したタックス・ホリデー2と燃料補助金の増加が消費需要を刺激(図表3)し、約9年ぶりの+9%成長に達した。今回の税制変更はネット減税であるため、当面は民間消費が経済の牽引役となりそうだ。また設備投資は、これまでの油価上昇や総選挙後に先行き不透明感が薄まったことによる企業マインドの改善がプラスに寄与した。

景気減速が続くマレーシア経済だが、今後持続的に成長ペースが加速するとは見込みにくく、消費主導の緩やかな成長軌道を辿ることになりそうだ。その要因としては、まず米中貿易戦争の過熱により先行きの輸出が減速する可能性が高まってきていることが挙げられる。足元では中国向け輸出が欧州向けと日本向けの輸出の落ち込みを支えているが、今後は米国による第3弾までの対中制裁関税の悪影響が表面化するほか、来年には米国が第4弾の対中制裁関税を発動する可能性もあり、中国向け輸出は今後減速する可能性が高い。米中貿易戦争が激化すると、中国からASEANへの生産拠点のシフトが進み、マレーシアの電子産業は受け皿の1つとなって投資需要を押し上げるに繋がる面もあるだろう。しかし、米中貿易戦争を背景とする海外需要の鈍化によって輸出が減速する方が、マレーシア経済にとってインパクトが大きいと予想する。また足元では国際原油価格が下落している。油価下落は石油関連産業の業績悪化や政府財政の悪化に繋がるだけに、先行きの経済成長の重石となりそうだ。

11月2日に、2019年度の政府予算案が公表された。政府は減税に伴う税収減をカバーするため、公共事業をはじめとする歳出の削減を図る方針を示していたが、実際には歳出の大幅な見直しを回避した。石油所得税や国営石油会社からの配当などの石油関連収入の増加が歳入不足を補ったが、財政赤字(GDP比)は2018年が3.7%、2019年が3.4%と、前政権(2017年:3.0%)から赤字幅が拡大する見通しだ。このことは先行きの経済成長をサポートすることになるが、同時に政府の財政規律に疑念が生じてマレーシアのソブリン格付けが格下げされるリスクも高まる。格下げとなれば、国債の金利上昇や通貨リンギの下落は避けられないだろう。いつまでも財政悪化の責任を前政権に押し付けることはできないだけに、新政権の財政再建に向けた姿勢に対する国際金融市場からの視線は強まりそうだ。

2 新政府は6月1日よりGSTの廃止(ゼロ税率化)を実施し、9月にSSTを再導入(売上税10%、サービス税6%)するまでの3ヵ月間はタックス・ホリデー(免税措置期間)となった。

2 新政府は6月1日よりGSTの廃止(ゼロ税率化)を実施し、9月にSSTを再導入(売上税10%、サービス税6%)するまでの3ヵ月間はタックス・ホリデー(免税措置期間)となった。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年11月16日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【マレーシア】7-9月期GDPは前年同期比+4.4%-成長率は輸出鈍化で2年ぶりの低水準】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【マレーシア】7-9月期GDPは前年同期比+4.4%-成長率は輸出鈍化で2年ぶりの低水準のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!