- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 見えない資産が変える経済~知的財産経済の課題~

コラム

2018年07月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――重要性増す無形資産

企業が行う投資と言えば、工場の建物や生産設備といったものを思い浮かべる。しかし、企業の設備投資は、こうした目に見える形のあるものから、研究開発による特許取得や新製品開発、マーケッティング、商品配送や管理手法などといった、製品の形を取らず、目に見えない資産へと重心が移動しつつある。

また、米国が中国に対して制裁関税を課した理由として米国企業に対する知的財産権の侵害が掲げられており、無形資産は米中経済摩擦の主役にも躍り出た。トランプ大統領を生んだ米国の製造業労働者にとっては、目に見える製品の貿易における大幅輸入超過を縮小することが自分たちの仕事に直結する関心事だ。しかし、長期的に考えれば工業製品の貿易で競争力の優劣を左右するのは特許やノウハウ、などの知的財産である。知的財産権の摩擦問題の中心は、中国企業によるニセブランド品の製造販売問題から、次第に先端技術の競争へと移り変わっている。

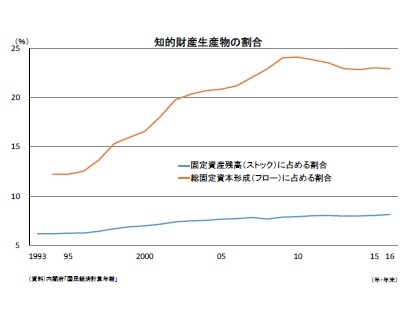

統計や企業会計においても、かつては企業が行う新技術や新製品の研究開発のための支出や大規模なコンピュータソフトの開発は費用として扱われていた。大学や研究所で行われる研究も政府消費やその年に行っている生産のための経常的な費用として扱われ、将来の販売増加などの企業活動や生産活動のための投資として扱われてはいなかった。しかし、国連が定めているSNA(国民経済計算体系)の世界標準では、こうした無形資産の形成を投資としてGDPに計上するように基準が変更されている。日本では基礎的な統計調査が不十分だったために対応が遅れていたが、2016年に基準年の改定が行われたのと同時に研究開発費の計上など国際基準との整合化が行われた。

また、米国が中国に対して制裁関税を課した理由として米国企業に対する知的財産権の侵害が掲げられており、無形資産は米中経済摩擦の主役にも躍り出た。トランプ大統領を生んだ米国の製造業労働者にとっては、目に見える製品の貿易における大幅輸入超過を縮小することが自分たちの仕事に直結する関心事だ。しかし、長期的に考えれば工業製品の貿易で競争力の優劣を左右するのは特許やノウハウ、などの知的財産である。知的財産権の摩擦問題の中心は、中国企業によるニセブランド品の製造販売問題から、次第に先端技術の競争へと移り変わっている。

統計や企業会計においても、かつては企業が行う新技術や新製品の研究開発のための支出や大規模なコンピュータソフトの開発は費用として扱われていた。大学や研究所で行われる研究も政府消費やその年に行っている生産のための経常的な費用として扱われ、将来の販売増加などの企業活動や生産活動のための投資として扱われてはいなかった。しかし、国連が定めているSNA(国民経済計算体系)の世界標準では、こうした無形資産の形成を投資としてGDPに計上するように基準が変更されている。日本では基礎的な統計調査が不十分だったために対応が遅れていたが、2016年に基準年の改定が行われたのと同時に研究開発費の計上など国際基準との整合化が行われた。

2――困難な価値の評価

無形資産が経済にとって重要となりつつあることが十分に認識されていなかったというわけではなく、経済学では新製品の発明や業務の効率化などの技術進歩が経済成長の本質であることは以前から強調されてきた。統計の技術的な話にはなるが、もしも技術進歩を発明や新製品開発などの無形資産(知的財産生産物)の増加として正確に推計することができれば、経済成長の要因として、これまで生産設備などの資本の蓄積とは別のものとして扱われてきた技術進歩のほとんどは、無形資産という資本の増加によるものとされるようになるのではないか。

長年、知的財産生産物のような無形資産が投資に計上されてこなかったのは、単にその重要性が十分認識されておらず統計として集計するための情報が不足していたことだけが理由ではない。無形資産は工場の機械設備などの実物資産に比べて、価値の評価がはるかに難しいからだ。研究・開発投資は失敗に終わることも多いので、必ずしも投じた資金を上回る価値があるとは限らない。知的財産は長期にわたって利用されるものもあれば、急速に陳腐化してしまうこともあるので、機械設備に耐用年数があって少しずつ性能が低下したり、故障や摩耗が起こったりするという劣化の仕方に比べて価値の変化を推計し難いという問題もある。

企業の研究・開発や大学などで行われる研究、音楽や文学などの著作権の発生といった無形資産の形成を投資として扱うことで、今までに比べて日本のGDP(国内総生産)は増加するが、その意味の理解には注意が必要である。

大ざっぱに言えば、GDPは企業収益で言えば減価償却控除前の利益だ。将来売上が期待通りに増加しない中で減価償却費の負担が増えれば企業にとって重荷となることがあるように、国全体の経済にとっても固定資本減耗の負担が過重となって、GDPが増えても国民生活は豊かにならないこともある。GDPは日本国内でどれだけの生産を行ったかを表すが、投資のコストを回収する必要があるという点は考慮されておらず、必ずしも日本国内にいる人達がどれだけ豊かになったかを示す経済指標ではないということを強調しておきたい。1980年代後半の日本では民間企業による過剰投資が行われたが、その結果1990年代になると企業は投資に費やした資金が回収できず日本経済は苦境に陥ったという苦い経験がある。GDPに計上する経済活動を追加すれば、財政赤字や政府債務残高の名目GDP比などの指標は改善するが、実態は何も変わっていないということも忘れてはならない。

長年、知的財産生産物のような無形資産が投資に計上されてこなかったのは、単にその重要性が十分認識されておらず統計として集計するための情報が不足していたことだけが理由ではない。無形資産は工場の機械設備などの実物資産に比べて、価値の評価がはるかに難しいからだ。研究・開発投資は失敗に終わることも多いので、必ずしも投じた資金を上回る価値があるとは限らない。知的財産は長期にわたって利用されるものもあれば、急速に陳腐化してしまうこともあるので、機械設備に耐用年数があって少しずつ性能が低下したり、故障や摩耗が起こったりするという劣化の仕方に比べて価値の変化を推計し難いという問題もある。

企業の研究・開発や大学などで行われる研究、音楽や文学などの著作権の発生といった無形資産の形成を投資として扱うことで、今までに比べて日本のGDP(国内総生産)は増加するが、その意味の理解には注意が必要である。

大ざっぱに言えば、GDPは企業収益で言えば減価償却控除前の利益だ。将来売上が期待通りに増加しない中で減価償却費の負担が増えれば企業にとって重荷となることがあるように、国全体の経済にとっても固定資本減耗の負担が過重となって、GDPが増えても国民生活は豊かにならないこともある。GDPは日本国内でどれだけの生産を行ったかを表すが、投資のコストを回収する必要があるという点は考慮されておらず、必ずしも日本国内にいる人達がどれだけ豊かになったかを示す経済指標ではないということを強調しておきたい。1980年代後半の日本では民間企業による過剰投資が行われたが、その結果1990年代になると企業は投資に費やした資金が回収できず日本経済は苦境に陥ったという苦い経験がある。GDPに計上する経済活動を追加すれば、財政赤字や政府債務残高の名目GDP比などの指標は改善するが、実態は何も変わっていないということも忘れてはならない。

3――集中と分散

無形資産の重要性が増すことには、資本は無いが斬新なアイデアを持ったスタートアップ企業が既存企業を脅かすという面と、超巨大企業の市場支配力が高まるという側面の両面がある。

スタートアップ企業が短期間のうちに巨大企業となった例としては、当時大学生だったマーク・ザッカーバーグが2004年に始めたFacebookは、誰もが知っているだろう。かつては巨大企業が研究開発の先導役だったが、新興企業の影響力は高まっている。例えば、医薬品の開発の効率を改善する優れた独自技術を持つ新興企業が複数の巨大企業の研究開発を支援する事業を行っているという例がある。事業の成功に必要なものは、優れたビジネスのアイデアや技術といった知的財産で、資本は外部から調達してくれば良いという経済になって行くので、資本主義ではなく知本主義になるという人達もいる。

一方、超巨大企業に成長したGAFAと呼ばれる、Google、Amazon、Facebook、Appleなどが、多種類の取引が行われるプラットフォームという無形資産を武器に、競争上の優位を作り上げつつあるということも起きている。便利なプラットフォームに多くの企業や消費者が引き付けられて利用することで、これらの企業は大量の情報を蓄積している。集積された情報を分析することで、新規参入者には容易に追いつけない差を作り出しつつある。また、これらの巨大企業は潤沢な資金を持っており、有望なスタートアップ企業を次々に高額で買収して自らの事業の一部に取り込んでいることも、新たな競争者が登場し難くなっている原因として指摘されている。

経済活力を維持するためには市場で適度な競争が行われる状況を保つ必要がある。欧州が個人情報保護に熱心なのには、競争政策の一環という背景もあると考えられる。無形資産の重要性が高まることによって、所得分配や中小企業金融など様々な領域に影響が及ぶと考えられており、経済政策のあり方も大きく変わっていく必要があるだろう。

スタートアップ企業が短期間のうちに巨大企業となった例としては、当時大学生だったマーク・ザッカーバーグが2004年に始めたFacebookは、誰もが知っているだろう。かつては巨大企業が研究開発の先導役だったが、新興企業の影響力は高まっている。例えば、医薬品の開発の効率を改善する優れた独自技術を持つ新興企業が複数の巨大企業の研究開発を支援する事業を行っているという例がある。事業の成功に必要なものは、優れたビジネスのアイデアや技術といった知的財産で、資本は外部から調達してくれば良いという経済になって行くので、資本主義ではなく知本主義になるという人達もいる。

一方、超巨大企業に成長したGAFAと呼ばれる、Google、Amazon、Facebook、Appleなどが、多種類の取引が行われるプラットフォームという無形資産を武器に、競争上の優位を作り上げつつあるということも起きている。便利なプラットフォームに多くの企業や消費者が引き付けられて利用することで、これらの企業は大量の情報を蓄積している。集積された情報を分析することで、新規参入者には容易に追いつけない差を作り出しつつある。また、これらの巨大企業は潤沢な資金を持っており、有望なスタートアップ企業を次々に高額で買収して自らの事業の一部に取り込んでいることも、新たな競争者が登場し難くなっている原因として指摘されている。

経済活力を維持するためには市場で適度な競争が行われる状況を保つ必要がある。欧州が個人情報保護に熱心なのには、競争政策の一環という背景もあると考えられる。無形資産の重要性が高まることによって、所得分配や中小企業金融など様々な領域に影響が及ぶと考えられており、経済政策のあり方も大きく変わっていく必要があるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月31日「エコノミストの眼」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【見えない資産が変える経済~知的財産経済の課題~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

見えない資産が変える経済~知的財産経済の課題~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!