- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

睡眠は、精神医療にとって重要な要素の1つとされる。毎日一定時間睡眠をとることで、脳と身体は休息を得ることができる。不眠や過眠などの睡眠障害は、身体的な症状、ストレス、こころの病気などが原因となって起こる。逆に、睡眠障害が他の精神疾患を引き起こすこともある。

ほとんどの精神疾患には、何らかの睡眠の問題が伴うとされる。一般に、患者は、精神疾患よりも睡眠障害のほうが、受診時に訴えやすいとされる。このため、主に睡眠障害を訴えて医療機関を受診する患者の中には、背後にさまざまな精神的な問題が隠れていることが多い26。

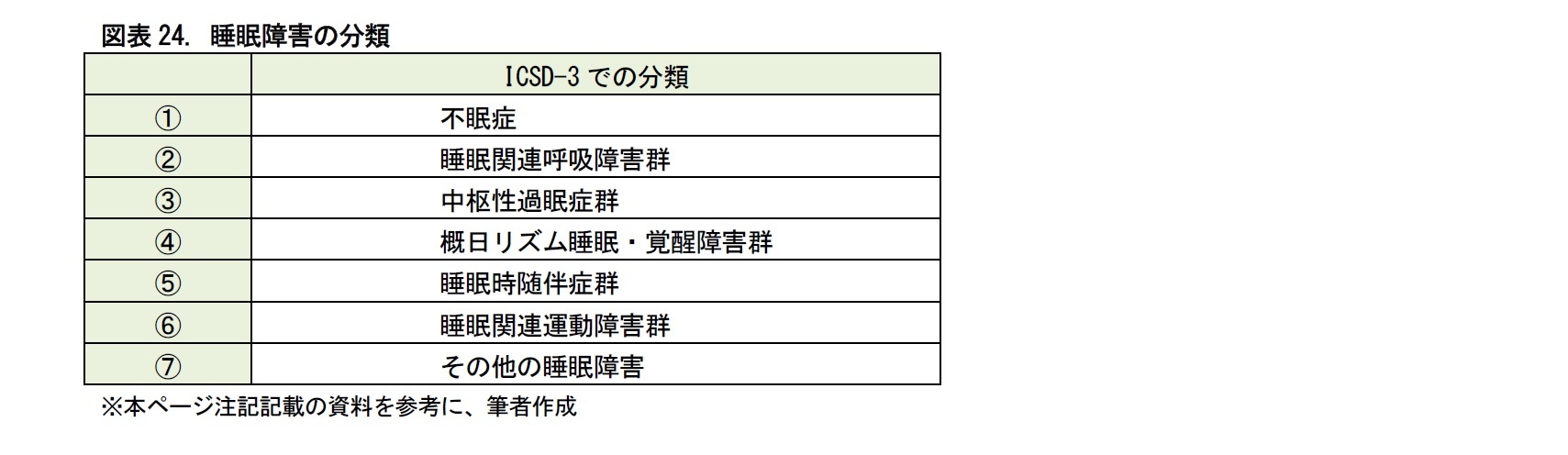

睡眠障害には、いくつかの種類がある。アメリカ睡眠医学会(AASM)による睡眠障害国際分類第3版(ICSD-3)では、睡眠障害をカテゴリーに分類している27。このうち 1)~ 6)について、簡単にみていこう。

26 「好きになる睡眠医学 第2版」内田直著(講談社サイエンティフィク)より。

27 AASMは、American Academy of Sleep Medicineの略。ICSDは、International Classification of Sleep Disordersの略。なお、ICSD-3の翻訳については、「睡眠障害の診断と分類(ICSD-3)」清水徹男(「高齢者の睡眠とその障害」, 公益財団法人 長寿科学振興財団, 平成28年度業績集, pp71-79)を参考にしている。

1) 不眠症

不眠の原因には、さまざまなものがある。たとえば、ストレスが原因のもの。病気が原因のもの。加齢によって睡眠が変化したものなどである。不眠症の症状には、なかなか寝付けない「入眠障害」。睡眠途中で何度も目が覚める「中途覚醒」。朝、異常に早く目が覚める「早朝覚醒」の3つがある28。

特に、うつ病による特徴的な障害は、早朝覚醒とされる。夜間の入眠は速やかにできるが、明け方の2時、3時には目覚めてしまい、その後朝まで眠れずに悶々(もんもん)と過ごす。

28 ICSD-2には、眠りが浅い「熟眠障害」もあったが、熟眠の定量化が困難で客観性に欠けるためICSD-3では削除された。

2) 睡眠関連呼吸障害群

睡眠中に何回も呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS 29)」がある。鼻と喉の間にある咽頭が閉塞して起こる閉塞性のものと、脳の呼吸中枢からの呼吸の司令が一時的に滞って呼吸が停止する中枢性のものがある。閉塞性の場合、閉塞部分を空気が通過するときに大きな音がいびきとなって発せられることがある。中枢性の場合は、鼻の気流や胸部の動きはない。SASの中には、最初は中枢性で、後に閉塞性のパターンを示す混成タイプの障害もある。いずれも脳の酸素が不足して、人格変化やうつ状態に至る恐れがある。

29 英語では、Sleep Apnea Syndromeの頭文字をとって、SASと呼ばれる。

3) 中枢性過眠症群

昼間、人との会話中や運転中などに突然眠り込んでしまう「ナルコレプシー(睡眠発作)30」。眠り始めに、恐ろしい夢をみる「入眠時幻覚」。眠り始めにレム睡眠 31が起こることで、金縛りの状態となる「睡眠麻痺」。驚いたり笑ったり喜んだりする強い情動があったときに、突然全身の力が抜けてしまい、ぐったりした状態になる「カタプレキシー(情動脱力発作)」がある。

30 「ナルコ」は「眠気」、「レプシー」は「発作」を指す。

31 レム睡眠は、大脳が起きていて、身体が眠っている状態を指す。(後編(次稿)にて、詳述予定)

4) 概日リズム睡眠・覚醒障害群

本来、人の睡眠・覚醒のリズムは25時間として回っている。社会生活で、夜ほぼ同じ時刻に眠り、朝決まった時刻に起きることで、1日24時間のリズムができている。仮に、睡眠の時間が不定で、眠くなったら寝るという生活を続けると、入眠時間が毎日30分程度遅くなり目覚める時刻も遅くなる32。

32 人が本来持っている固有のリズムで生活することは、「フリーラン」と呼ばれる。フリーランの状態で生活を続けると、睡眠時間がだんだん遅くなっていく。人は日々、地球の自転に合わせて、体内時計を概ね24時間のリズムに調整している。概日リズムは、この調整された約1日のリズムを意味する、circadian rhythmの訳語。

5) 睡眠時随伴症群

この症群には、さまざまな病態の疾病が入る。寝ぼけの状態に暴力的な行動などが伴う「削減性覚醒」。睡眠中に突然起き上がって目を開いて歩き出す「睡眠時遊行症(夢遊病)」。睡眠時に突然起き上がり激しい恐怖感とともに、大声で叫んだり泣いたりする「睡眠時驚愕症(夜驚症)」などがある。また、睡眠時に突然起き出して、家族に暴力を振るう「レム睡眠行動障害」。睡眠麻痺の症状(金縛りの状態)が、ナルコレプシーの発作がないまま反復して起こる「反復孤発性睡眠麻痺」。何度も悪夢をみて、起きた後にその恐ろしさをおぼえている「悪夢性障害」がある。さらに、いわゆるおねしょを指す「睡眠時遺尿症」。睡眠時に起き出して冷蔵庫をあけて食品を貪り食う「睡眠関連摂食障害」もある。

6) 睡眠関連運動障害群

睡眠時に、身体や動作に障害が生じることもある。眠ろうとすると、脚がむずむずする「レストレスレッグス(むずむず脚)症候群」。睡眠時に足首の屈曲、膝の蹴るような動き、肘のすばやい曲げ伸ばしを伴う「周期性四肢運動障害」。睡眠時に足がつる「睡眠関連こむらがえり」。睡眠時に歯ぎしりをする「睡眠関連歯ぎしり」。睡眠時に体を律動的に揺すったり、腹ばいで寝ながら頭を持ち上げては落とすといった動作をする「睡眠関連律動性運動障害」などがある。

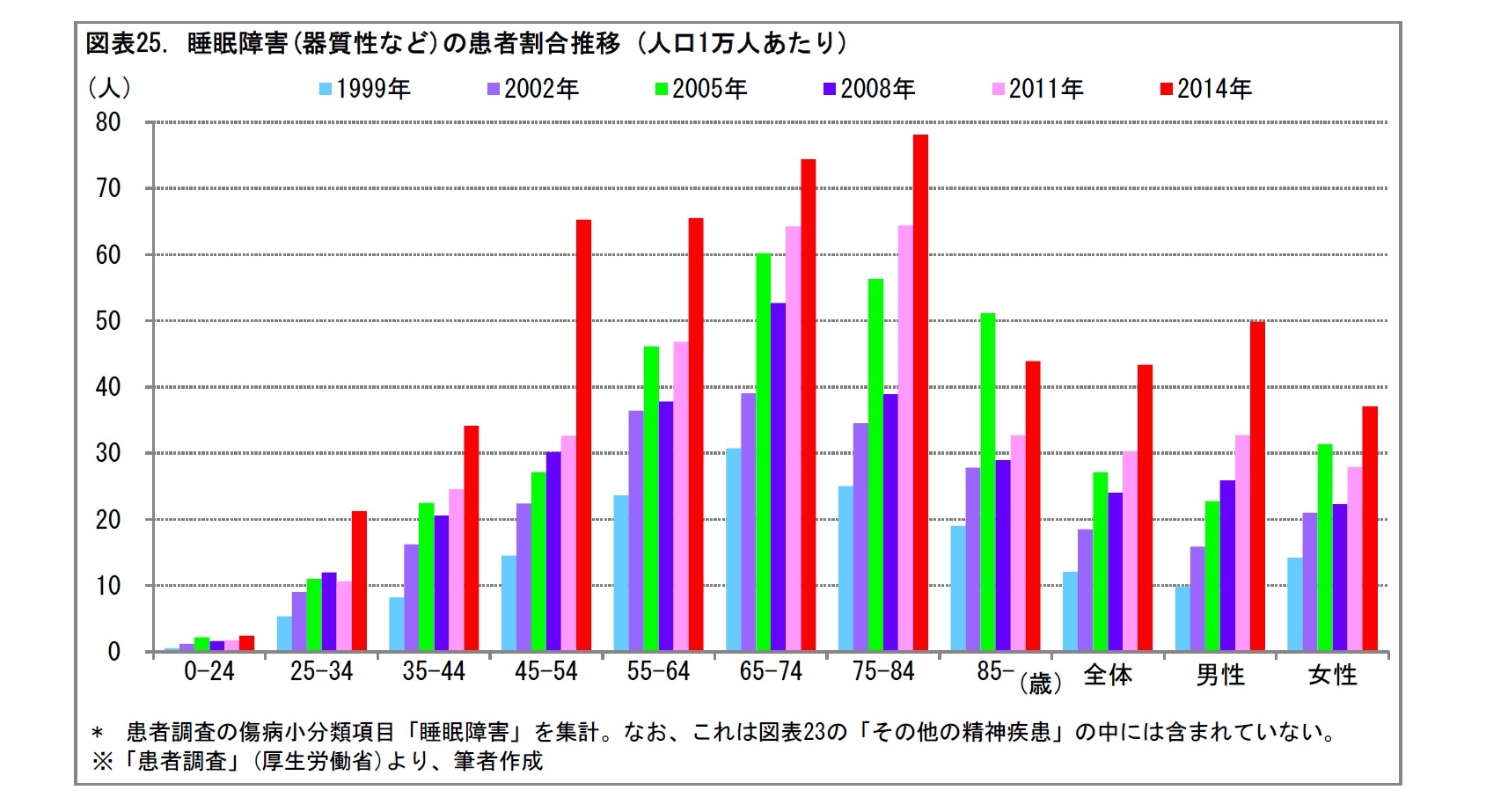

ここで、睡眠障害の患者割合の推移をみてみよう。実は、非器質性の睡眠障害、睡眠時遊行症(夢遊病)、睡眠時驚愕症(夜驚症)などは、すでにみた図表23の「その他の精神疾患」の中に含まれている。しかし、その患者数は1.2万人(2014年)と限定的である。ここでは、図表23には含まれていないものの、患者数55.3万人(同)33と睡眠障害の大半を占める、器質性34の睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、ナルコレプシー(睡眠発作)、カタプレキシー(情動脱力発作)などについてみてみる。

睡眠と精神医療の間には、強い関係があると考えられている。睡眠の現状や、睡眠障害の治療法については、後編(次稿)にて、再度とりあげることとしたい。

33 なお、この55.3万人(2014年)の睡眠障害(器質性など)の患者は、図表5でみたこころの病気の患者数には含まれていない。背後には、こころの病気と、それ以外の病気の線引きをどこで引くかという問題が潜んでいるものといえる。

34 器質性とは、身体や脳の外傷や疾患が原因で生じるものを指す。病気の原因による分類での、外因性原因に相当する。

(3) 解離性障害

人は、自分の意図を認識し、過去の行動を記憶し、自分が何者かを理解した上で、物事を考えたり行動したりしている。これは、アイデンティティー(自己同一性)の把握とされる。ところが、大きなストレスやショックなど何らかの原因で、アイデンティティーを保つ能力が一時的に失われ、意識、記憶、感覚が自分から離れてしまう状態がある。この状態は、「解離」と呼ばれている。

解離に伴って、さまざまな病気が起こる。それらは、解離性障害といわれる。その中で、よく取り上げられる解離性健忘、離人感・現実感喪失障害、解離性同一性障害についてみていこう。

1) 解離性健忘

心的外傷や強いストレスとなる出来事の前後の記憶を、数時間から数日間に渡って思い出せなくなる。身体症状として手足がしびれたり、脱力したりして立ったり歩いたりできないこともある。また、声が出なくなったり、視野が狭くなったりすることもある。これらは、身体症状に転換された症状という意味で、「転換性障害」と呼ばれる35。

35 転換性障害は、身体症状症(後述)に含まれる。

2) 離人感・現実感喪失障害

自分の意識、存在感が感じられず、周囲の世界の現実感も乏しくなる。現実の感覚が混乱して、不安を訴えることが多い。重症の場合、自殺につながることもある。

3) 解離性同一性障害

1人の人間に、複数の人格が存在して入れ替わる。かつては、「多重人格障害」と呼ばれていた。人格が入れ替わるときには、頭痛や意識消失、睡眠を介することがある。解離性健忘を伴い、別人格の間の出来事についてはおぼえていないことが一般的とされる。

(4) 依存症

アルコールやたばこ、薬物などの物質や、ギャンブルなどの嗜癖(しへき)をやめることができなくなる36。自分ではコントロールできない精神依存の状態になると、摂取などの回数や量が増えていく。それを繰り返すうちに、耐性ができて快感を味わいにくくなるため、更に回数や量が増えるという悪循環に陥る。

依存対象が途切れると、体のバランスが崩れて、発汗や頻脈、手指の震えなどの離脱症状(禁断症状)が現れることがある。こうした状態は、身体依存とされる。依存症の患者は、生活において、遅刻、無断欠勤、家庭不和、金銭トラブルなどさまざまな問題を招く恐れがある。

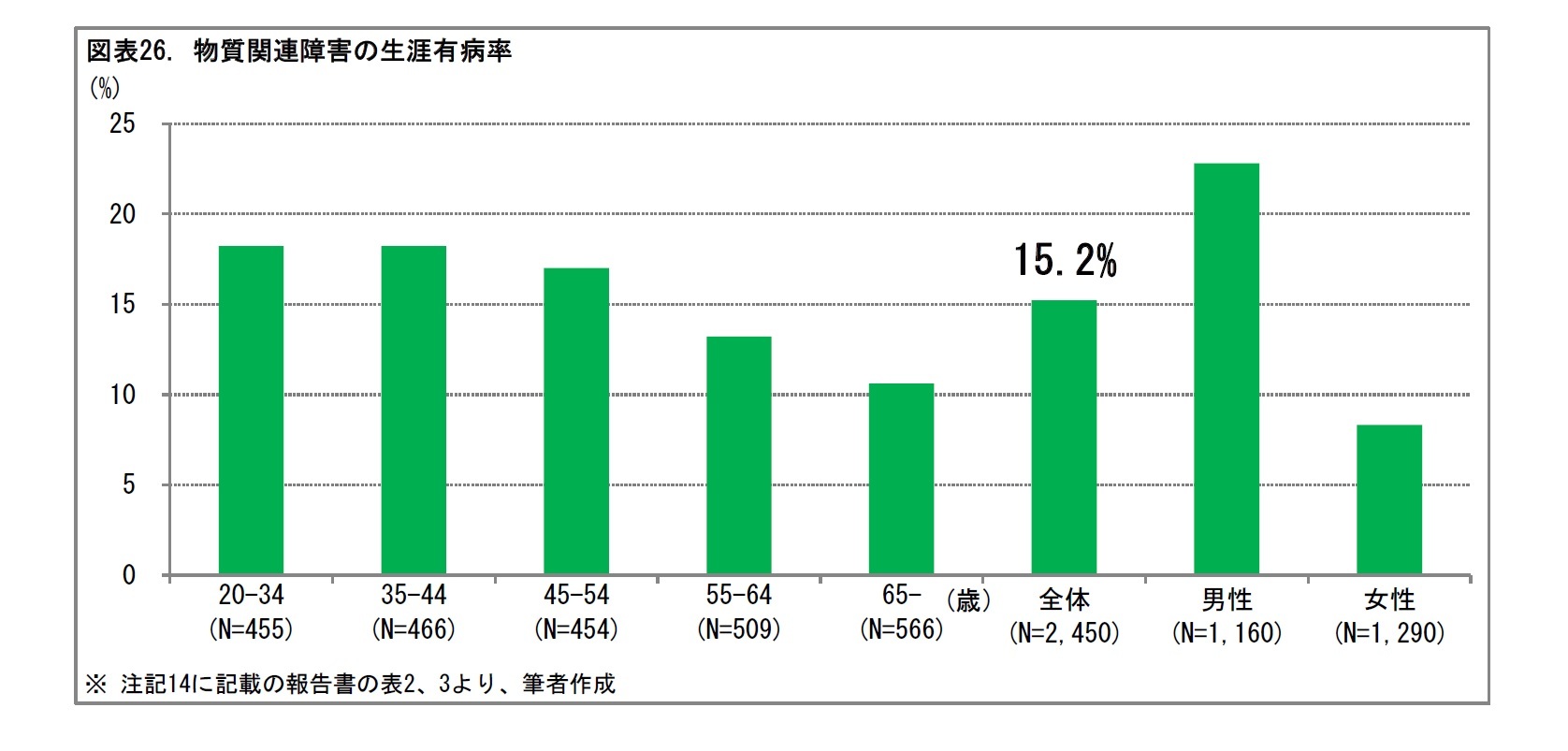

大規模疫学調査研究によると、調査時点までの生涯にアルコールや薬物の乱用・依存などの物質関連障害を経験した人の割合(生涯有病率)は、15.2%であった。年齢別には、20歳代から40歳代の現役世代で高い。男女別には、男性のほうが高い。

36 依存症の対象物質として、アルコール、カフェイン、たばこ、鎮静剤、抗不安薬、睡眠薬、大麻、コカインなどがある。また、対象嗜癖として、ギャンブル、買い物、ネット(パソコン、スマートフォン等)、ゲームなどがある。

(5) 摂食障害

拒食や過食など、摂食に関連する異常行動を特徴とするこころの病気。患者の大半は女性で、多くは思春期以降に起こる。痩身を賛美する社会風潮を背景にして、過酷なダイエットに取り組んで、摂食障害に陥るケースがある。女性患者では、栄養不足のため、無月経や低血圧などの身体症状を呈することもある。

(6) 身体症状症

患者が病気を訴えて検査をしても、身体に器質的な変化(病変)がみつからないものを指す。主に心理的な要因によって起こるもので、無意識の葛藤や不安が身体症状として現れるものとみられている。これに対して、病変がみつかるものは心身症37と呼ばれる。

身体症状症の例として、転換性障害、疾病不安障害、虚偽性障害がある。

37 心身症は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍など、身体疾患の診断が確定しているものを指す。通常、精神疾患には、含まれない。なお、心身症は複合的なストレスが原因の場合が一般的であり、身体疾患の治療とあわせて、ストレスの低減を図ることが重要とされる。

1) 転換性障害

神経系の病気に類似した、身体症状が現れる。具体的には、手足の麻痺や、振戦(身体の一部がふるえること)などの不随意運動、視覚障害や聴覚障害などの感覚機能の障害といった症状が現れることがある。

2) 疾病不安障害

重篤な病気にかかっている可能性、または今後かかる可能性にとらわれ、そのことを過剰に心配する。健康に対して強い不安をもち、健康状態について恐怖を感じることもある。

3) 虚偽性障害

会社や学校を休むため等の明確な理由がないままに、症状があるふりをする。「作為症」とも、呼ばれている。ただし、虚偽性障害では、詐病(いわゆる仮病)とは異なり、患者にウソをついているという自覚はない。詐病のような目的や動機もない。この病気のために、患者が自分で自分の体を傷つけたり、毒物を飲んだりして病気の状態を作り出し、医療機関で検査を受けることもある。

4――おわりに

それでは、このようなこころの病気は、どのように治療されているのだろうか。

次稿では、こころの病気に対する治療法をみていく。併せて、精神医療と関係の深い睡眠についても触れる。その上で、最後に、精神医療について、簡単に私見を述べることとしたい。

【参考文献・資料】

- 「好きになる精神医学 第2版」越野好文・志野靖史 著(講談社サイエンティフィク, 2014年)

- 「最新図解 やさしくわかる精神医学」上島国利 監修(ナツメ社, 2017年)

- 「好きになる睡眠医学 第2版」内田直 著(講談社サイエンティフィク, 2013年)

- 「本当にわかる 精神科の薬はじめの一歩 改訂版」稲田健 編(羊土社, 2018年)

- 「女性医療とメンタルケア」久保田俊郎・松島英介 編(創造出版, 2012年)

- 「MSDマニュアル プロフェッショナル版 (日本語版)」(MSD, ホームページ)

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/プロフェッショナル

- 「精神保健医療福祉白書2017」精神保健医療福祉白書編集委員会(中央法規出版, 2016年)「精神保健医療福祉白書2017」精神保健医療福祉白書編集委員会(中央法規出版, 2016年)

- 「脳内不安物質」貝谷久宣 著(講談社, ブルーバックスB-1184, 1997年)

- 「患者調査」(厚生労働省)

- 「医師・歯科医師・薬剤師調査」(厚生労働省)

- 「医療施設調査」(厚生労働省)

- 「ルポ 看護の質-患者の命は守られるのか」小林美希 著(岩波書店, 岩波新書(新赤版)1614, 2016年)

- 「『臨床心理士』資格取得者の推移」(公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会, ホームページ)

http://fjcbcp.or.jp/shitokusha/ - 「保健師活動領域調査」(厚生労働省)

- 「資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)-登録者数の状況」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター, ホームページ)

http://www.sssc.or.jp/touroku/tourokusya.html - 「精神疾患の有病率等に関する大規模疫学調査研究:世界精神保健日本調査セカンド」主任研究者 川上憲人(厚生労働省厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(H25-精神-一般-006)国立研究開発法人日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)(15dk0310020h0003), 2016年5月)

- 「うつ病診療の要点-10」(うつ病の予防と治療に関する日本委員会(JCPTD), 2008年8月)

- 「睡眠障害の診断と分類(ICSD-3)」清水徹男(「高齢者の睡眠とその障害」, 公益財団法人 長寿科学振興財団, 平成28年度業績集)

(なお、下記2編の拙稿については、本稿執筆の基礎とした)

- 「医療・介護の現状と今後の展開(前編)-医療・介護を取り巻く社会環境はどのように変化しているか?」篠原拓也(ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート, 2015年3月10日)

http://www.nli-research.co.jp/report/nlri_report/2014/report150310.html - 「医療・介護の現状と今後の展開(後編)-民間の医療保険へはどのような影響があるのか? 」篠原拓也(ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート, 2015年3月16日)

http://www.nli-research.co.jp/report/nlri_report/2014/report150316.html

(2018年07月26日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

精神医療の現状 (前編)-「世界没落体験」とは何か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!