- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察

2018年07月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに:プラットフォーマーの脅威

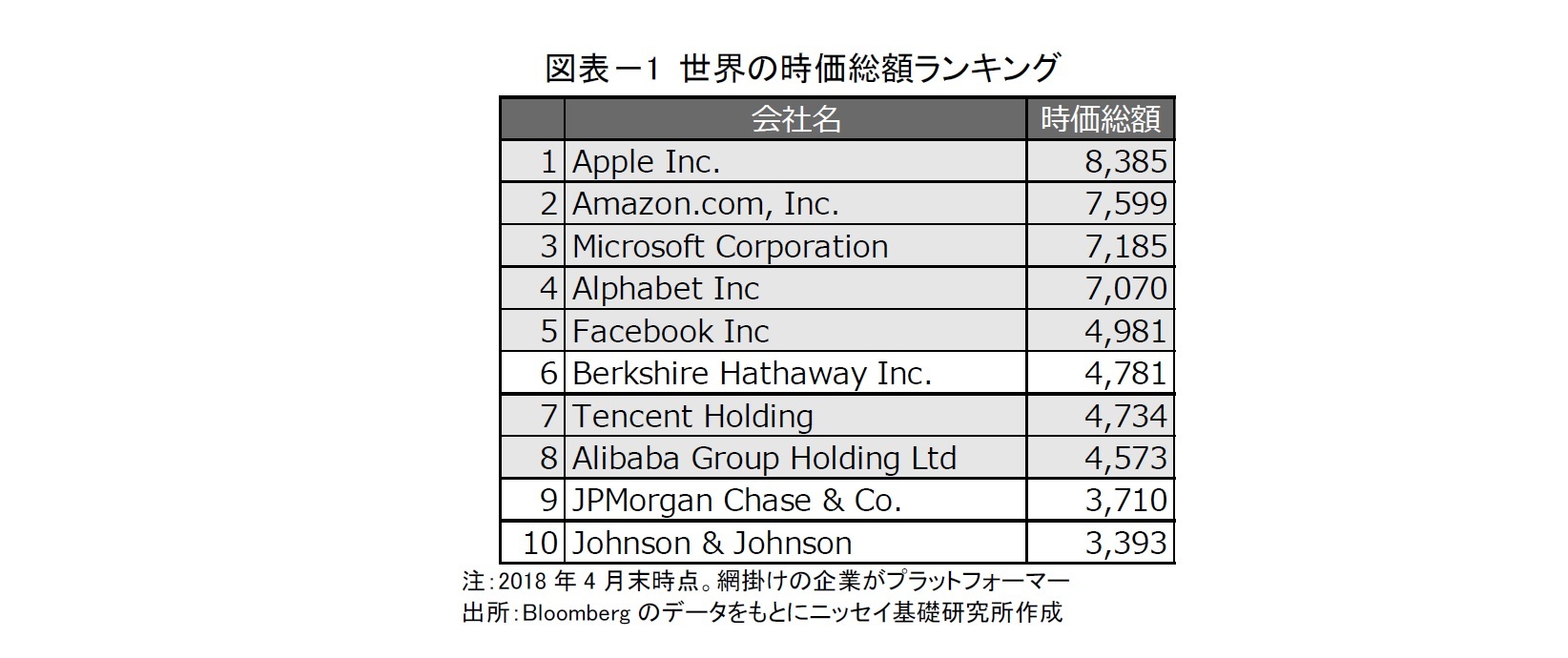

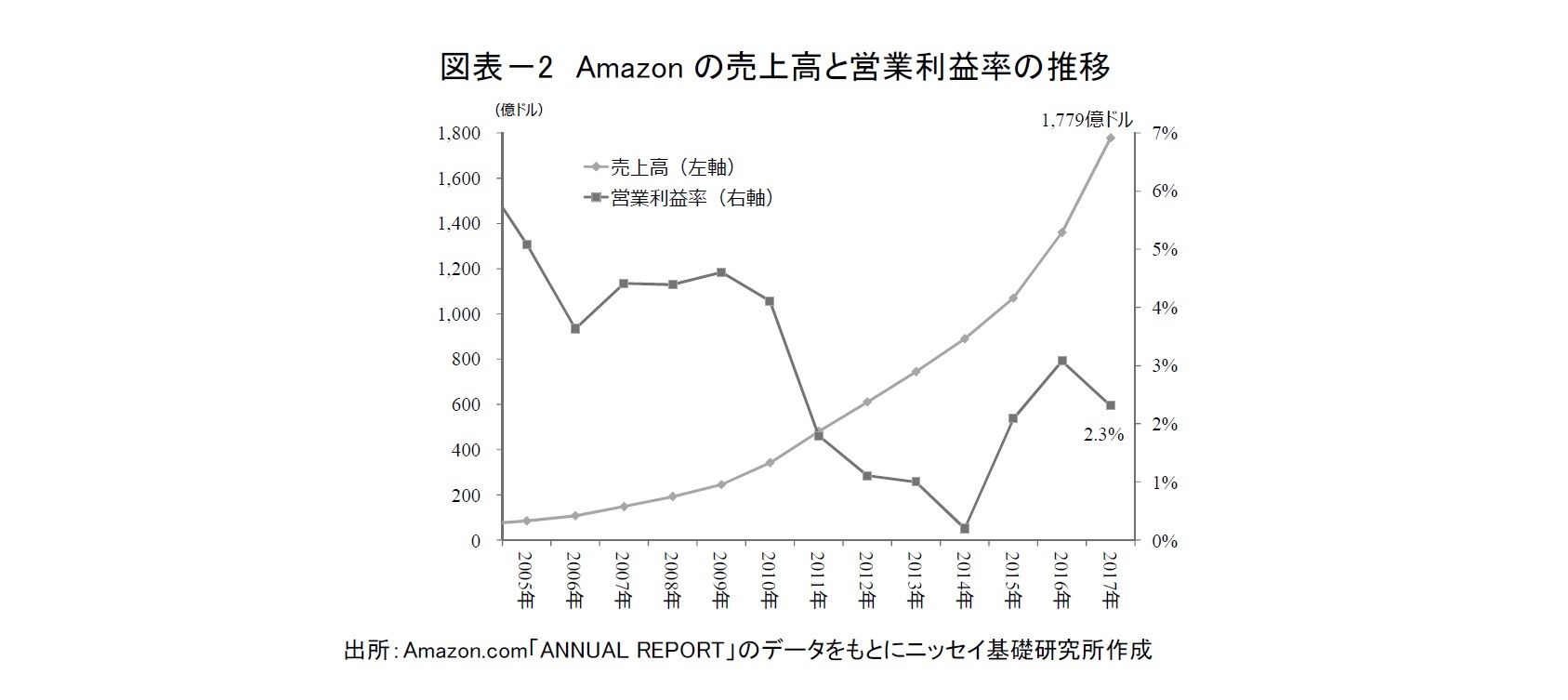

プラットフォーマーとして最も成功している企業の一つが米電子商取引大手のAmazon.com(以下Amazon)である。同社は品揃え、低価格、利便性を武器に急速に売上を伸ばし、米国における電子商取引(以下EC)の売上の半分近くを占めるまでに成長している。同社の事業拡大は止まる所を知らず、あらゆる産業を飲み込むとの懸念が高まっている。同社の参入によって既存企業の業績が悪化する「Amazon Effect(アマゾン効果)」といった言葉もメディアを賑わしている。

不動産業ではデジタル化が遅れていることもあり、まだプラットフォーマーの脅威は顕在化していない。しかし、不動産業にも、技術革新による付加価値創造を目指す「不動産テック」の波が押し寄せてきている。不動産テック企業の多くは、2000年代後半以降に設立され、最近ではプラットフォーマーと見做される企業も現れ始めた。その中でも注目を集めている企業が、米コワーキングスペース大手のWeWork Cos Inc(ウィーワーク・コス・インク、以下WeWork)である。

プラットフォーマーが多くの産業に破壊的イノベーションをもたらしたように、WeWorkも不動産業を変革するのだろうか。また変革をもたらすとすれば、不動産業をどのように変えるのだろうか。まだWeWorkの歴史は浅く、その情報も限られる。そこで本稿では、Amazonを参考にプラットフォーマーの特徴や既存業界への影響などを整理した上で、WeWorkのビジネスモデルや不動産業界にもたらす影響を考察する。

不動産業ではデジタル化が遅れていることもあり、まだプラットフォーマーの脅威は顕在化していない。しかし、不動産業にも、技術革新による付加価値創造を目指す「不動産テック」の波が押し寄せてきている。不動産テック企業の多くは、2000年代後半以降に設立され、最近ではプラットフォーマーと見做される企業も現れ始めた。その中でも注目を集めている企業が、米コワーキングスペース大手のWeWork Cos Inc(ウィーワーク・コス・インク、以下WeWork)である。

プラットフォーマーが多くの産業に破壊的イノベーションをもたらしたように、WeWorkも不動産業を変革するのだろうか。また変革をもたらすとすれば、不動産業をどのように変えるのだろうか。まだWeWorkの歴史は浅く、その情報も限られる。そこで本稿では、Amazonを参考にプラットフォーマーの特徴や既存業界への影響などを整理した上で、WeWorkのビジネスモデルや不動産業界にもたらす影響を考察する。

2――プラットフォーマーの特徴と影響

1|プラットフォームとは:プラットフォーマーへと進化を遂げたAmazon

プラットフォームとは、「異なる2種類以上のユーザー・グループを結びつけ、1つのネットワークを構築するようなサービスで、ユーザー・グループ間の取引を促すインフラとツールを提供するもの1」である。「プラットフォーム=IT」といった印象を持つことが多いが、プラットフォームというビジネスは何もITに限ったものではない。不動産業でも、不動産仲介業は売主(貸主)と買主(借主)を結びつけるプラットフォームであり、ショッピングモールなどの商業施設はテナントと消費者を結びつけるがプラットフォームである。

しかし、近年注目を集めるプラットフォームの多くはIT産業で誕生している。従来の産業ではプラットフォームを構築・拡大するのに、多くの資金と時間を要したが、IT産業では物理的なインフラを構築する必要性が少ないため、プラットフォームを低コストかつ短期間で拡大することができる。また、ITを活用すれば、プラットフォームのデータを低コストで収集・分析することができるため、データをもとにプラットフォームの利用価値を高めることもできる。そのため、「プラットフォーマー」という用語も、一般的にはプラットフォームを提供するIT企業のことを指す。

Amazonは1995年に米国でCEOのジェフリー・プレストン・ベゾス氏が設立した。同社はECでの書籍販売から事業を開始したが、徐々に取扱商品を拡大し、現在は数億種の商品を取り扱うと言われる。また事業領域も拡大しており、現在ではECストアに加え、電子書籍デバイスであるKindleやAIスピーカーのAmazon Echoなどの開発・提供、クラウドサービスであるAmazon Web Service(以下AWS)など、幅広いビジネスを展開している。さらに米国をはじめ欧州や日本など14カ国で事業を展開するなど、世界各国に進出している。

設立当初のAmazonはプラットフォーマーではなかった。同社のECサイトで、他社は商品を販売することができず、同社のみが販売を行うインターネット上の小売企業でしかなかったためである。しかし、カスタマーレビューやマーケットプレイスなどのサービスを開始することで、プラットフォーマーへと進化を遂げている。

カスタマーレビューとは、消費者が商品の情報や感想を投稿し、他の消費者が参考にできるというものだ。これまで書籍の紹介は出版社や書店が行ってきたが、Amazonは消費者が自由に書籍の感想や評価を共有することを可能にした。これは双方向性と匿名性があるインターネットだからこそ実現できた機能である。同機能は、レビューの書き手と読み手という2つのユーザー・グループを結びつけるプラットフォームだと言える。

またマーケットプレイスとは、米国では2000年、日本では2002年から開始したサービスで、第三者がAmazonのサイトに新品や中古の商品を出品できるようにしたものだ。これは、商品を出品する販売者と消費者という2つのユーザー・グループを結びつけるプラットフォームである。

1 Eisenmann, Parker and Alstyne(2006)を参照。プラットフォームという言葉には様々な定義があり、本稿では多面的プラットフォーム(Multisided Platform)をプラットフォームとした。他の定義などは、Hagiu and Wright(2015)や加藤(2016)に詳しい。

プラットフォームとは、「異なる2種類以上のユーザー・グループを結びつけ、1つのネットワークを構築するようなサービスで、ユーザー・グループ間の取引を促すインフラとツールを提供するもの1」である。「プラットフォーム=IT」といった印象を持つことが多いが、プラットフォームというビジネスは何もITに限ったものではない。不動産業でも、不動産仲介業は売主(貸主)と買主(借主)を結びつけるプラットフォームであり、ショッピングモールなどの商業施設はテナントと消費者を結びつけるがプラットフォームである。

しかし、近年注目を集めるプラットフォームの多くはIT産業で誕生している。従来の産業ではプラットフォームを構築・拡大するのに、多くの資金と時間を要したが、IT産業では物理的なインフラを構築する必要性が少ないため、プラットフォームを低コストかつ短期間で拡大することができる。また、ITを活用すれば、プラットフォームのデータを低コストで収集・分析することができるため、データをもとにプラットフォームの利用価値を高めることもできる。そのため、「プラットフォーマー」という用語も、一般的にはプラットフォームを提供するIT企業のことを指す。

Amazonは1995年に米国でCEOのジェフリー・プレストン・ベゾス氏が設立した。同社はECでの書籍販売から事業を開始したが、徐々に取扱商品を拡大し、現在は数億種の商品を取り扱うと言われる。また事業領域も拡大しており、現在ではECストアに加え、電子書籍デバイスであるKindleやAIスピーカーのAmazon Echoなどの開発・提供、クラウドサービスであるAmazon Web Service(以下AWS)など、幅広いビジネスを展開している。さらに米国をはじめ欧州や日本など14カ国で事業を展開するなど、世界各国に進出している。

設立当初のAmazonはプラットフォーマーではなかった。同社のECサイトで、他社は商品を販売することができず、同社のみが販売を行うインターネット上の小売企業でしかなかったためである。しかし、カスタマーレビューやマーケットプレイスなどのサービスを開始することで、プラットフォーマーへと進化を遂げている。

カスタマーレビューとは、消費者が商品の情報や感想を投稿し、他の消費者が参考にできるというものだ。これまで書籍の紹介は出版社や書店が行ってきたが、Amazonは消費者が自由に書籍の感想や評価を共有することを可能にした。これは双方向性と匿名性があるインターネットだからこそ実現できた機能である。同機能は、レビューの書き手と読み手という2つのユーザー・グループを結びつけるプラットフォームだと言える。

またマーケットプレイスとは、米国では2000年、日本では2002年から開始したサービスで、第三者がAmazonのサイトに新品や中古の商品を出品できるようにしたものだ。これは、商品を出品する販売者と消費者という2つのユーザー・グループを結びつけるプラットフォームである。

1 Eisenmann, Parker and Alstyne(2006)を参照。プラットフォームという言葉には様々な定義があり、本稿では多面的プラットフォーム(Multisided Platform)をプラットフォームとした。他の定義などは、Hagiu and Wright(2015)や加藤(2016)に詳しい。

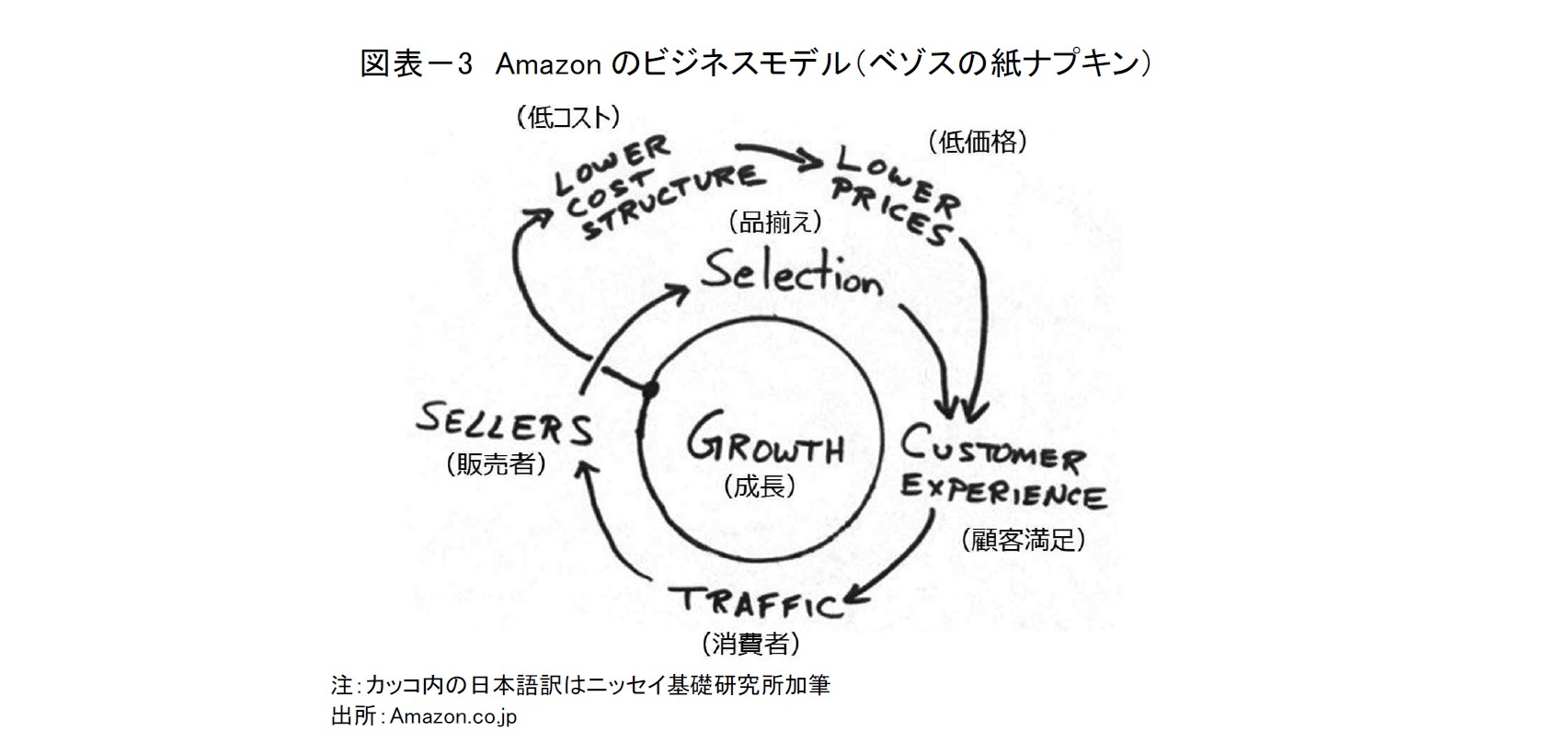

Amazonのビジネスモデルは、創業時にベゾス氏が紙ナプキンに書いたとされ、創業から20年たった現在も本質は変わっていない(図表-3)。品揃えが豊富で選択肢が多く、安く商品を購入できれば、顧客満足度が上がる。また顧客満足度が高ければ、Amazonで購入する消費者が増える。消費者が多く集まれば、多くの商品が売れるため、販売者が増える。これにより品揃えがさらに充実し、顧客満足度がさらに高まる。また同社の売上が大きくなれば、コストを削減することができる。それにより価格をさらに下げることができ、顧客満足度を高めることができる。つまり、品揃え、低価格により顧客満足度を高めることが、ビジネスの好循環をもたらすのだ。同社は、このビジネスサイクルを早く回転させるため、収益の多くを商品の値下げや物流などへの投資に充ててきた。そしてそれが、ECプラットフォームというバーチャル空間での競争力と高度な物流網というリアル空間での競争力を高めた。このリアルとバーチャルの双方に強みを持つというのが、Amazonの特筆すべき点であり、同社の競争力の源泉である。また、同社の低利益率は市場全体の収益性を押下げ、結果として新規参入を阻む効果もあった。

このAmazonのビジネスモデルでは、ネットワーク効果、規模の経済性、範囲の経済性といった経済性が働いている。これらはプラットフォーム特有の経済性ではないが、プラットフォームを理解する上で、いずれも重要な概念である。

(ア) ネットワーク効果

ネットワーク効果とは、ユーザーが増えれば増えるほど、ユーザーの効用が高まる効果を意味し、プラットフォームにとって最も重要な経済性の概念である。またネットワーク効果には、直接ネットワーク効果(ユーザー・グループ内のサイド内ネットワーク効果)と間接ネットワーク効果(ユーザー・グループ間のサイド間ネットワーク効果)がある。

直接ネットワーク効果は、ある立場のユーザーが増加することで、同一の立場の他のユーザーの効用が向上する効果である。直接ネットワーク効果の例として挙げられることが多いのが、電話やSNSだ。これらは加入者が少ないと利用価値が小さいが、加入者が増えれば増えるほど利用価値が高まる。

間接ネットワーク効果は、ある立場のユーザーが増加することで、別の立場のユーザーの効用が高まる効果である。これはAmazonのビジネスモデルにおける販売者と消費者の好循環を説明する経済性だ。またカスタマーレビューでも間接ネットワーク効果は働く。レビューの書き手が多いほど、多くの商品のレビューが集まり、またレビューの信頼性が高まるため、読み手の利便性が高まる。また読み手が多いほど、書き手のインセンティブが大きくなり、さらに書き手を呼び込むという好循環をもたらす。カスタマーレビューは、今では業界標準となり、多くのECサイトで導入されている。しかし、最もレビュー数の多いAmazonの利便性が最も高く、それがさらにレビュー数を集める要因となるため、競合他社がAmazonに追いつくことは容易ではない。

ネットワーク効果とは、ユーザーが増えれば増えるほど、ユーザーの効用が高まる効果を意味し、プラットフォームにとって最も重要な経済性の概念である。またネットワーク効果には、直接ネットワーク効果(ユーザー・グループ内のサイド内ネットワーク効果)と間接ネットワーク効果(ユーザー・グループ間のサイド間ネットワーク効果)がある。

直接ネットワーク効果は、ある立場のユーザーが増加することで、同一の立場の他のユーザーの効用が向上する効果である。直接ネットワーク効果の例として挙げられることが多いのが、電話やSNSだ。これらは加入者が少ないと利用価値が小さいが、加入者が増えれば増えるほど利用価値が高まる。

間接ネットワーク効果は、ある立場のユーザーが増加することで、別の立場のユーザーの効用が高まる効果である。これはAmazonのビジネスモデルにおける販売者と消費者の好循環を説明する経済性だ。またカスタマーレビューでも間接ネットワーク効果は働く。レビューの書き手が多いほど、多くの商品のレビューが集まり、またレビューの信頼性が高まるため、読み手の利便性が高まる。また読み手が多いほど、書き手のインセンティブが大きくなり、さらに書き手を呼び込むという好循環をもたらす。カスタマーレビューは、今では業界標準となり、多くのECサイトで導入されている。しかし、最もレビュー数の多いAmazonの利便性が最も高く、それがさらにレビュー数を集める要因となるため、競合他社がAmazonに追いつくことは容易ではない。

(イ) 規模の経済性

規模の経済性とは、事業規模が拡大するほど、投入量1単位に対する生産量が増大し、生産性が高まる効果を言う。Amazonのビジネスモデルでは、事業規模の成長によるコスト低下が、規模の経済で説明できる。

Amazonで規模の経済性を最も発揮しているのが物流だ2。多くのEC事業者が物流のアウトソースを志向する中、Amazonは自前の物流網の整備に多額の投資を行ってきた。同社の最先端のハードとソフトを兼ね備えた物流施設はフルフィルメントセンターと呼ばれ、全国に展開することで、当日配送などの配送スピードと低価格の両立を可能にしている。また同社は物流網を活用して、マーケットプレイスを利用する販売者の物流を代行するFulfillment by Amazon(以下FBA)というサービスを提供している。FBAは商品の保管から注文処理・出荷・配送・返品に関するカスタマーサ-ビスなどを提供するものだ。これにより、販売者の負担を軽減するとともに、物流品質を高水準に保ち、低コストでの配送を可能にしている。同社は20年近い歳月と多くの資金・人材を投入して、最先端の物流網を構築した。高度な物流網は参入障壁が高く、同社の物流網は他社が容易に追いつけないレベルに達しているため、競合する上で大きな強みとなっている。

なおネットワーク効果も、規模の経済性も、スケール・メリットであるため、混同されることが多い。しかし、ネットワーク効果は規模の拡大によりユーザーの効用が高まるという外部性を表す「消費者サイドのスケール・メリット」であり、規模の経済性は規模の拡大により生産者の効率性が高まる「生産者サイドのメリット」であるため、異なる概念である。

2 販売数量増加による仕入単価の低減も、Amazonが享受する規模の経済性の一種である。

規模の経済性とは、事業規模が拡大するほど、投入量1単位に対する生産量が増大し、生産性が高まる効果を言う。Amazonのビジネスモデルでは、事業規模の成長によるコスト低下が、規模の経済で説明できる。

Amazonで規模の経済性を最も発揮しているのが物流だ2。多くのEC事業者が物流のアウトソースを志向する中、Amazonは自前の物流網の整備に多額の投資を行ってきた。同社の最先端のハードとソフトを兼ね備えた物流施設はフルフィルメントセンターと呼ばれ、全国に展開することで、当日配送などの配送スピードと低価格の両立を可能にしている。また同社は物流網を活用して、マーケットプレイスを利用する販売者の物流を代行するFulfillment by Amazon(以下FBA)というサービスを提供している。FBAは商品の保管から注文処理・出荷・配送・返品に関するカスタマーサ-ビスなどを提供するものだ。これにより、販売者の負担を軽減するとともに、物流品質を高水準に保ち、低コストでの配送を可能にしている。同社は20年近い歳月と多くの資金・人材を投入して、最先端の物流網を構築した。高度な物流網は参入障壁が高く、同社の物流網は他社が容易に追いつけないレベルに達しているため、競合する上で大きな強みとなっている。

なおネットワーク効果も、規模の経済性も、スケール・メリットであるため、混同されることが多い。しかし、ネットワーク効果は規模の拡大によりユーザーの効用が高まるという外部性を表す「消費者サイドのスケール・メリット」であり、規模の経済性は規模の拡大により生産者の効率性が高まる「生産者サイドのメリット」であるため、異なる概念である。

2 販売数量増加による仕入単価の低減も、Amazonが享受する規模の経済性の一種である。

(ウ) 範囲の経済性

範囲の経済性は、企業が多角化することで、企業の内部資源を複数の生産活動に活用することが可能となり、コストが削減される効果である。これもAmazonのビジネスモデルにおける、事業の成長(事業範囲の拡大)によるコスト低下を補足する概念だ。Amazonでは、書籍からエブリシング・ストアへ進化を遂げるなど商品の多角化に加え、Kindleなどのデバイス開発やクラウドサービスであるAWS、AIアシスタントのAlexaの開発、決済事業であるAmazon Payなど事業の多角化を進めることで、範囲の経済性か発揮されている。

範囲の経済性は、企業が多角化することで、企業の内部資源を複数の生産活動に活用することが可能となり、コストが削減される効果である。これもAmazonのビジネスモデルにおける、事業の成長(事業範囲の拡大)によるコスト低下を補足する概念だ。Amazonでは、書籍からエブリシング・ストアへ進化を遂げるなど商品の多角化に加え、Kindleなどのデバイス開発やクラウドサービスであるAWS、AIアシスタントのAlexaの開発、決済事業であるAmazon Payなど事業の多角化を進めることで、範囲の経済性か発揮されている。

(2018年07月11日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(1)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析

- WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(2)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析

- みんなのブロックチェーン入門(1)~ブロックチェーンは世界を変えるかもしれない~

- 商業施設売上高の長期予測~少子高齢化と電子商取引市場拡大が商業施設売上高に及ぼす影響~

- 東京都心部Aクラスビルのオフィス市況見通し(2018年)-2018年~2024年のオフィス賃料・空室率

- 東京都心部Aクラスビルのオフィス市況見通し(2018年8月)-オフィス市況のピークアウトは2019年後半に後ずれ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!