- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費増税前後の需要平準化は可能か

コラム

2018年06月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6/15に閣議決定された2018年の骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)では、2019年10月の消費税率引き上げに向けた方針が示された。特に重視されているのは、消費税率引き上げ時の需要変動の平準化で、付加価値税率引き上げ前後の景気変動が小さく抑えられている欧州の事例に学ぶとしている。

ドイツ、英国といった欧州諸国では、税率引き上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格設定するかは事業者が自由に判断しているため、税率引き上げの日に一律一斉に税込価格の引き上げが行われることはなく、税率引き上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減が発生していない。前回の税率引き上げ時に、政府は消費税分を値引きする等の宣伝・広告を禁止するなど、円滑な価格転嫁を促進する姿勢を明確に示していたが、次回の引き上げ時には、事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われるようにするとしている。

ドイツ、英国といった欧州諸国では、税率引き上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格設定するかは事業者が自由に判断しているため、税率引き上げの日に一律一斉に税込価格の引き上げが行われることはなく、税率引き上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減が発生していない。前回の税率引き上げ時に、政府は消費税分を値引きする等の宣伝・広告を禁止するなど、円滑な価格転嫁を促進する姿勢を明確に示していたが、次回の引き上げ時には、事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われるようにするとしている。

欧州型の価格転嫁は可能か

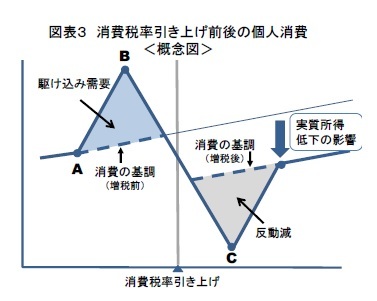

ここで、ドイツ(2007年1月:16.0%→19.0%)、英国(2010年1月:15.0%→17.5%)の付加価値税率引き上げ前後の個人消費の動きを確認すると、日本に比べて増税前の駆け込み、反動ともに小さくなっている(図表1)。日本では消費税率引上げ直前の2014年1-3月期に前期比2.0%の増加となった後、引き上げ直後の4-6月期には同▲4.7%と前期の増加幅の2倍以上の落ち込みとなったが、ドイツ(前期比1.6%→同▲2.0%)、英国(前期比0.8%→同▲0.8%)では税率引き上げ直前の増加幅、直後の落ち込み幅ともに日本より小さく、増税実施の翌四半期には駆け込み需要発生前の水準を取り戻している。

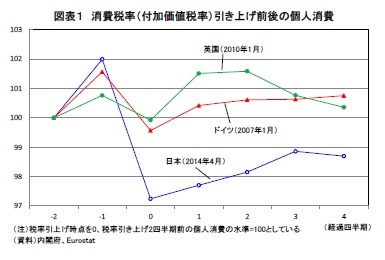

欧州では税率引き上げ前に徐々に価格を引き上げ、需要が減少する増税後には税抜き価格を引き下げ、増税の影響を和らげているとの見方が有力だが、必ずしもそうとは言い切れない。確かに日本に比べて欧州では増税前の物価上昇率が高いが、これは欧州では値上げが日常的に頻繁に行われていることを反映したもので、増税前にそのペースが加速しているわけではない。価格の表示方式が総額表示(税込み)となっていることもあり、企業は増税前も増税後も総額ベースでほぼ同じペースで値上げをしており、結果的に税抜き価格では増税直後に値下げをしているように見えるのだ。税抜き価格の引き下げは増税分の一部を企業が負担していることを意味する。ただ、もともとの物価上昇率が高いため、約半年後には税抜き価格でも増税前の水準に戻っており、負担のかなりの部分は短期間で吸収されていると考えられる。

一方、日本は物価上昇率が低く、欧州ほど価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業がそれぞれの判断によって価格設定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的に値上げをすることは難しいだろう。骨太方針では、企業の価格設定行動を弾力化するための具体的な方策は示されていないが、税率引き上げ直後の価格転嫁を抑えるような措置が取られた場合、値下げ分を短期間で取り戻すことが難しい日本では、増税の負担が家計だけでなく企業にも及ぶことによって、経済活動への悪影響がかえって大きくなる恐れもあるだろう。

一方、日本は物価上昇率が低く、欧州ほど価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業がそれぞれの判断によって価格設定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的に値上げをすることは難しいだろう。骨太方針では、企業の価格設定行動を弾力化するための具体的な方策は示されていないが、税率引き上げ直後の価格転嫁を抑えるような措置が取られた場合、値下げ分を短期間で取り戻すことが難しい日本では、増税の負担が家計だけでなく企業にも及ぶことによって、経済活動への悪影響がかえって大きくなる恐れもあるだろう。

均す必要はあるのか

骨太方針では、2014年4月の消費税率引き上げ時に耐久消費財を中心に駆け込み需要とその反動減が生じたことを踏まえ、2019年10月の消費税率引き上げに際し、自動車や住宅などの購入支援策について具体的に検討するとしている。ただ、前回の引き上げ時にも、自動車取得税の引き下げやエコカー減税の拡充、住宅ローン減税の拡充、すまい給付金などの施策が実施されたが、減税等の規模が小さかったこともあり、あまり効果はなかった。もちろん、消費税率引き上げによる負担増加分を上回るような自動車関連の減税を実施すれば、駆け込み需要や反動減は抑制できるが、それでは何のための消費増税なのか分からなくなってしまう。また、一時的な需要喚起策は期限切れを迎えたらその後の反動は避けられず、需要の落ち込みをさらに先送りしているだけという見方もできる。消費税率引き上げによる需要の落ち込みを深刻と考えるのであれば、引き上げ幅の縮小や引き上げの中止で対応するほうが効率的だ。

そもそも駆け込み需要と反動を均す必要は本当にあるのだろうか。駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうだ。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は、反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによる物価上昇によって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。仮に駆け込み需要と反動減をなくすことが出来たとしても、消費増税を実施する限り実質所得低下の影響は避けられない。政府は駆け込み・反動減の平準化策に重点を置きすぎているように思う。

そもそも駆け込み需要と反動を均す必要は本当にあるのだろうか。駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうだ。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は、反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによる物価上昇によって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。仮に駆け込み需要と反動減をなくすことが出来たとしても、消費増税を実施する限り実質所得低下の影響は避けられない。政府は駆け込み・反動減の平準化策に重点を置きすぎているように思う。

正確な理解が重要

消費増税は家計の負担を増やすことによって政府の収入を増やす政策なので、消費の水準が一定程度落ち込むことは避けられないと割り切ることも必要ではないか。景気の振幅が大きくなること以上に問題なのは、消費税率引き上げ前後の経済変動について必ずしも正確に理解されていないことだ。

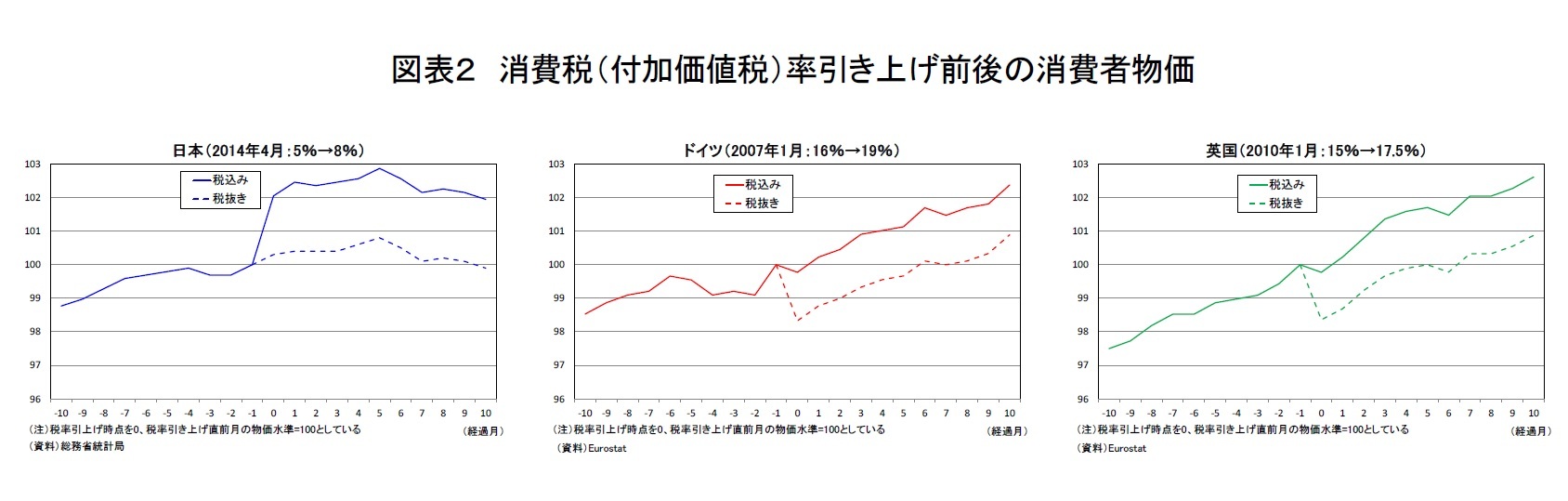

たとえば、消費税率引き上げ直前の個人消費の増加がほとんど駆け込み需要によるものだった場合、税率引き上げ直後の個人消費の減少率(図表3のB→C)は、駆け込み需要の反動に実質所得低下の影響が加わることにより、直前の増加率(図表3のA→B)の2倍以上になる。前回の消費税率引き上げ後の個人消費の大幅減少はこの理屈に沿ったものと言えるが、当時は想定外の落ち込みという見方が多かった。また、駆け込み需要と反動は同じ大きさとなるが、駆け込み需要を上回る反動が発生したことによって景気の低迷が長引いているといった誤解に基づく報道も見られた。

たとえば、消費税率引き上げ直前の個人消費の増加がほとんど駆け込み需要によるものだった場合、税率引き上げ直後の個人消費の減少率(図表3のB→C)は、駆け込み需要の反動に実質所得低下の影響が加わることにより、直前の増加率(図表3のA→B)の2倍以上になる。前回の消費税率引き上げ後の個人消費の大幅減少はこの理屈に沿ったものと言えるが、当時は想定外の落ち込みという見方が多かった。また、駆け込み需要と反動は同じ大きさとなるが、駆け込み需要を上回る反動が発生したことによって景気の低迷が長引いているといった誤解に基づく報道も見られた。消費税率引き上げ前後に生じる経済変動を国民に分かりやすく説明することも政府の重要な役割と考えられる。景気の振幅が非常に大きくなったとしても、そのことが事前に分かっていれば、経済に対する不確実性は低下する。少なくとも、前回の税率引き上げ時のように、駆け込み需要で高成長となった時に過度に楽観的となり、反動減で大幅マイナス成長となった時に過度に悲観的となるような事態は避けられるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年06月21日「研究員の眼」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費増税前後の需要平準化は可能か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費増税前後の需要平準化は可能かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!