- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 2018年度介護報酬改定を読み解く-医療との連携、「自立支援」を中心に

2018年度介護報酬改定を読み解く-医療との連携、「自立支援」を中心に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~医療・介護連携、自立支援介護に特徴~

本レポートは前半で介護報酬改定の全体像や主な内容を網羅するととともに、医療との関係強化が意識された点を主に論じる。その上で、医療との関係が強化された医療・介護連携と自立支援介護について改定内容を詳しく見るほか、3年後の制度改正を見据えて今後の論点や課題、展望を論じる。

1 政府は近年、介護給付費を抑制するため、要介護度状態の維持・改善を図る「自立支援」を強化しているが、「自立」という言葉は多義的であり、例えば介護保険制度が創設された当初、「自立」は高齢者の自己選択を意味していた。ここでは要介護状態の維持・改善を図る「自立」を指す場合、「自立支援介護」と表記する。

2――報酬改定の全体像

介護報酬は原則として3年に一度、改定2されており、全体の改定率は0.54%増となった。その内容については、厚生労働省の説明資料に加えて、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)が昨年12月、厚生労働相に諮問した審議報告から読み取れる。

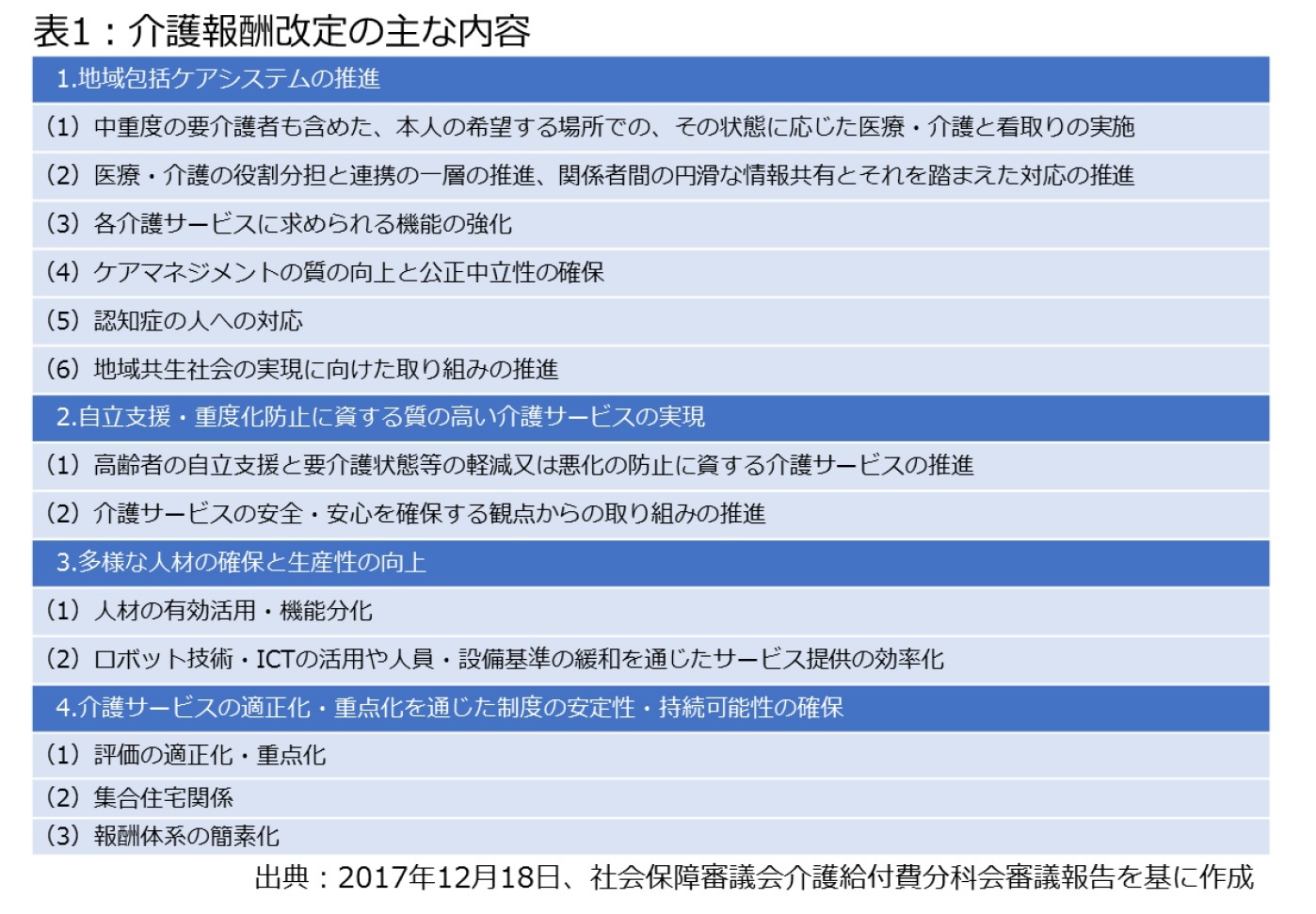

まず、ここでは審議報告を基に議論を進める。審議報告では表1のような内容を重点項目に位置付けており、「地域包括ケアシステムの推進」として、▽中重度者対応を含めた切れ目のない医療・介護の提供体制構築、▽今年3月で設置期限を迎えた介護療養病床に代わる「介護医療院」の創設に絡んだ対応3、▽認知症の人に対するケア、▽ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(介護サービス利用計画)を作成する際に系列事業所のサービスを優先的に入れる傾向があるため、その対応策、▽障害者福祉サービスと高齢者介護サービスを融合する「共生型サービス」を創設したことに伴う報酬の設定――などを盛り込んだ。

さらに、要介護の維持・改善を図る自立支援介護の推進に向けてリハビリテーションの充実を強調したほか、その他の論点としても人材の有効活用、ロボットやICT(情報技術)の活用などにも言及した。

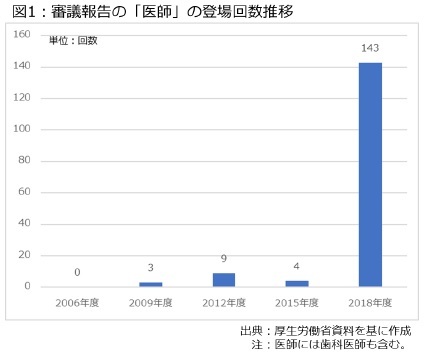

こうした内容や構成は多少の文言の変更が見られるものの、今回の介護報酬改定に関する厚生労働省の説明資料にも踏襲されている。そして審議報告の特徴は医療との関係が強化されている点、その方法論として医師との連携強化が意識されていることが分かる。具体的には、審議報告で「医師」(歯科医師を含む、以下は同じ)という文言が登場した回数をカウントすると、計143回に及んだ。これを2006年度以降の改定と比較すると、図1の通りに突出している。

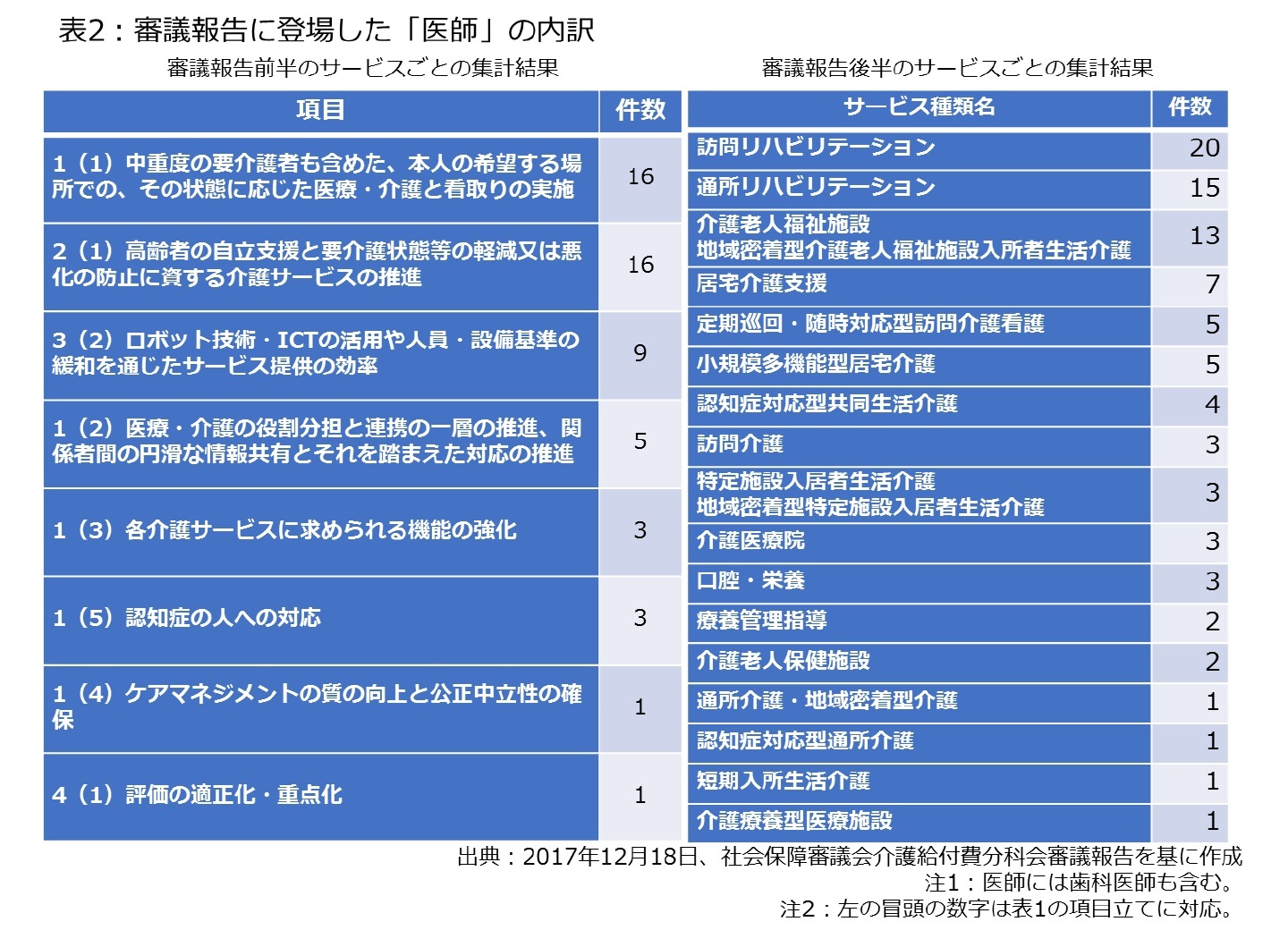

こうした内容や構成は多少の文言の変更が見られるものの、今回の介護報酬改定に関する厚生労働省の説明資料にも踏襲されている。そして審議報告の特徴は医療との関係が強化されている点、その方法論として医師との連携強化が意識されていることが分かる。具体的には、審議報告で「医師」(歯科医師を含む、以下は同じ)という文言が登場した回数をカウントすると、計143回に及んだ。これを2006年度以降の改定と比較すると、図1の通りに突出している。では、審議報告ではどんな文脈で「医師」の文言が登場しているのだろうか。審議報告は前半で表1に掲げた項目に沿って総論を、後半でサービスごとの改定内容を記述しており、医師という文言は前半で54件、後半で89件登場している。それを整理したのが表2である。

さらに、特別養護老人ホームを意味する介護老人福祉施設(地域密着型を含む)が13件であり、ケアマネジャーを意味する居宅介護支援などが1ケタ台で続く。こうした数字を見ると、リハビリテーションと特養で「医師」が多く登場していると言える。

2 近年では例外的に2015年度に0.63%、2017年度に1.14%を引き上げている。前者は主に消費増税対応、後者は介護職員の処遇改善が目的。

3 介護医療院への移行に向けて6年間の経過措置が設けられた。

では、こうした数字を通じて、今改定の特徴として、どんなことが言えるだろうか。第1に、医療・介護連携を図る方法として、医師との関係を強化した点である。上に挙げた文言の全てが医師の関与を強化しているわけではないが、過去に比べて突出している点、特に同じく同時改定だった6年前の2012年度と比べると、医療・介護連携を図る上で、医師との関係を強化した点は特筆できる。

第2に、自立支援介護に関しても、医師との関係性が意識されている点である。これはリハビリテーション関係の改定で医師の文言が数多く登場した点からうかがえる。以上のデータや特徴を念頭に置きつつ、(1)医療・介護連携、(2)自立支援介護――の2点を中心に、その内容を詳しく見て行こう。

3――報酬改定のポイント(1)~医療・介護連携~

さらに、▽ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所を評価する「看護体制強化加算」(1カ月当たり300単位)を細分化させ、「ターミナルケア加算の算定患者が年5名以上」の場合、1カ月当たり600単位を評価する区分の創設、▽看護職員を手厚く配置する認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を対象とした「医療連携体制加算」(1日39単位)を細分化させ、常勤看護職員を1人以上配置していると1日49単位、看護師を配置していると1日59単位を評価する加算の区分を創設、▽有料老人ホームの入居者を対象とした特定施設入居者生活介護について、利用者が医療施設から入居する際、医療機関との連携を評価する「入居継続支援加算」(1日36単位)、「退院・退所時連携加算」(1日30単位)の新設――なども盛り込まれた。

ケアマネジャーに関する見直しでは病院から在宅に向けたスムーズな入退院を支援するため、主治医とケアマネジャーの連携を図る「ターミナルケアマネジメント加算」(1カ月当たり400単位)を新設する際、▽末期の悪性腫瘍患者を対象に頻繁に訪問することで利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握、▽把握した利用者の情報を記録し、主治医などに提供――などの要件を課した。さらに、ケアマネジャーが医療機関と連携に取り組んだ場合の加算要件も見直した。

医療と介護が重なり合うリハビリテーションでも制度の見直しが図られた。具体的には、医療保険でリハビリテーションを受けている患者の介護保険への円滑な移行を推進する観点に立ち、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの事業所に関する要件の見直しが図られ、医療保険の適用を受けている病院・診療所が介護保険のリハビリテーションを新たに提供する場合、設備や人員、器具の要件を緩和したり、両保険で実施している計画書の様式を統一化したりする見直しが行われた。

このリハビリテーションの見直しについて、当局者は「同じ場所で同じ職員が医療と介護のどちらのリハビリテーションにも取り組めるようにしました。医療で取り組んだときには医療保険で請求し、介護で取り組んだときには介護保険で請求できるようにしています」と説明している5ほか、単価が高い診療報酬から介護保険にシフトさせたいという思惑も絡んでいると見られる。この点については、中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)の委員を務める有識者は「(注:医療よりも点数が低い)介護の点数として付けないと、いつまでも高コストな医療のリハビリを行うことになり、財政が立ち行かなくなる」と説明している点と符合する6。

以上の記述から分かる通り、6年ぶりの同時改定に合わせる形で、医療・介護連携を促すため、在宅ケアや入退院支援、リハビリテーションなど医療・介護の垣根が低い分野を中心に現場の実情に沿って細かい見直しが積み重ねられたと言える。

実際、当局者は特養における医療提供、入退院時のケアマネジャーの関わり方、リハビリテーションの継続性を挙げつつ、「医療と介護の”接点”における課題が整理された。これらを解決するための報酬をどう設定するかに力を注いだ」と強調している7。そして、医療・介護連携を進める際の方法論として、介護現場で医師が関わると加算を付けることにしたため、これが図1で示した「医師」の登場回数を押し上げる一因になったと言える。

4 1単位は原則10円だが、地域の物価などを勘案する「地域区分」がある。

5 『社会保険旬報』No.2710における厚生労働省老健局老人保健課の鈴木健彦課長のインタビュー記事。

6 『経済セミナー』No.700の対談記事における野口晴子早稲田大学教授のコメント。

7 『日経ヘルスケア』2018年4月号における鈴木課長インタビュー記事。

(2018年05月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018年度介護報酬改定を読み解く-医療との連携、「自立支援」を中心に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018年度介護報酬改定を読み解く-医療との連携、「自立支援」を中心にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!