- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 介護保険料引き上げの背景を考える-応益負担から応能負担への転換

2018年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―介護保険料の引き上げ

大企業が設置する健康保険組合(健保組合)に加入する従業員のうち、40歳以上の人が支払う介護保険料が2017年8月から引き上げられた。厚生労働省の試算によると、中小企業の従業員など1,653万人が負担減となる一方、健保組合を持つ大企業の従業員や公務員の1,272万人が負担増となるという。これは介護保険財源の28%を占める第2号被保険者の負担分のうち、健保組合などの被用者保険に関して、負担ルールを加入者割から総報酬割に変更した影響である。

では、この負担増を伴う制度改正はなぜ実施されたのだろうか。あるいはどんな意味を持つのだろうか。制度改正の議論や背景を考察すると、国家財政を巡る「帳尻合わせ」という側面が見えてくる。さらに、負担能力に応じて保険料を徴収する「応能負担」の強化という解釈が可能であり、「取れるところから取る」という安易な側面も指摘できる。

本稿では、介護保険財政の現状や厳しい国家財政のやり繰りを視野に入れつつ、制度改正の背景を考察することで、今回の制度改正が国家財政の帳尻合わせだった点を指摘する。その上で、こうした帳尻合わせが制度の信頼性を損なう可能性を問題点として論じ、給付と負担の問題に真正面から取り組む必要性を指摘する。

では、この負担増を伴う制度改正はなぜ実施されたのだろうか。あるいはどんな意味を持つのだろうか。制度改正の議論や背景を考察すると、国家財政を巡る「帳尻合わせ」という側面が見えてくる。さらに、負担能力に応じて保険料を徴収する「応能負担」の強化という解釈が可能であり、「取れるところから取る」という安易な側面も指摘できる。

本稿では、介護保険財政の現状や厳しい国家財政のやり繰りを視野に入れつつ、制度改正の背景を考察することで、今回の制度改正が国家財政の帳尻合わせだった点を指摘する。その上で、こうした帳尻合わせが制度の信頼性を損なう可能性を問題点として論じ、給付と負担の問題に真正面から取り組む必要性を指摘する。

2―保険料が上がった理由

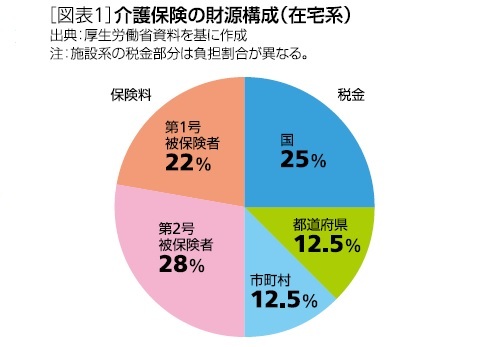

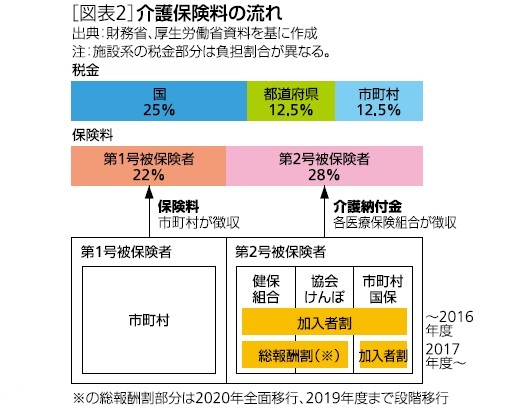

このうち、保険料の部分は年齢で区切られている。具体的には、第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の高齢者が22%、第2号被保険者と呼ばれる40歳以上65歳未満の人が28%を負担している。今回の制度変更は28%に相当する第2号被保険者に関わる部分である。

第2号被保険者が支払う保険料については、加入する公的医療保険の種類で異なる。日本は国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入する「国民皆保険」を採用しており、大手企業の被用者を対象とした健保組合、主に中小企業の被用者が加入する協会けんぽ、自営業者らを想定した市町村国民健康保険に大別できる。

そして、第2号被保険者の介護保険料については、医療保険料に上乗せする形で医療保険組合ごとに徴収されており、それぞれの保険組合が国に「介護納付金」として支払っている。

こうして各保険組合に割り振られる保険料の水準については、各保険組合の加入者数に応じて決まっていた。分かりやすく言うと、現役世代が支払う28%分の保険料負担については、40歳以上64歳未満の国民が頭数で「割り勘」していたのである。

第2号被保険者が支払う保険料については、加入する公的医療保険の種類で異なる。日本は国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入する「国民皆保険」を採用しており、大手企業の被用者を対象とした健保組合、主に中小企業の被用者が加入する協会けんぽ、自営業者らを想定した市町村国民健康保険に大別できる。

そして、第2号被保険者の介護保険料については、医療保険料に上乗せする形で医療保険組合ごとに徴収されており、それぞれの保険組合が国に「介護納付金」として支払っている。

こうして各保険組合に割り振られる保険料の水準については、各保険組合の加入者数に応じて決まっていた。分かりやすく言うと、現役世代が支払う28%分の保険料負担については、40歳以上64歳未満の国民が頭数で「割り勘」していたのである。

2|加入者割から総報酬割への転換

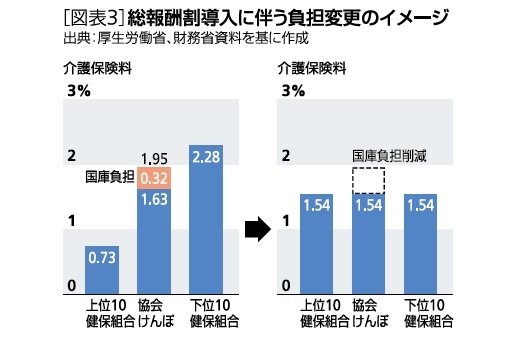

だが、2017年に成立した改正介護保険法では「割り勘ルール」を変え、健保組合、協会けんぽなどサラリーマンが加入する被用者保険については、3年間を掛けて全て所得ベースに変更する。これが「総報酬割」と呼ばれる仕組みである。この結果、相対的に高所得者が多い健保組合の保険料負担が増えたが、協会けんぽや低所得者が多い健保組合の保険料負担が減ることになった。

一方、総報酬割の導入に伴って協会けんぽに割り振られる保険料の負担が減ることで、協会けんぽの財政が改善することが期待されるため、その分の国庫負担を削減した。削減額は2017年度予算ベースで440億円に及ぶ。総報酬割の導入と協会けんぽの国庫負担削減のイメージは図3の通りである。

だが、2017年に成立した改正介護保険法では「割り勘ルール」を変え、健保組合、協会けんぽなどサラリーマンが加入する被用者保険については、3年間を掛けて全て所得ベースに変更する。これが「総報酬割」と呼ばれる仕組みである。この結果、相対的に高所得者が多い健保組合の保険料負担が増えたが、協会けんぽや低所得者が多い健保組合の保険料負担が減ることになった。

一方、総報酬割の導入に伴って協会けんぽに割り振られる保険料の負担が減ることで、協会けんぽの財政が改善することが期待されるため、その分の国庫負担を削減した。削減額は2017年度予算ベースで440億円に及ぶ。総報酬割の導入と協会けんぽの国庫負担削減のイメージは図3の通りである。

3―財政再建目標との関係性

こうした回りくどい方法を採用した背景には厳しい国家財政の現状と財政再建の難しさがある。

一般会計の規模は2017年度予算で97兆4,547億円であり、歳出の3分の1に相当する32兆4,735億円を社会保障費が占めている一方、歳入の約30%を赤字国債で賄っている。

そこで政府は2020年度までに国・地方の基礎的財政収支(プライマリー・バランス、PB)を黒字化させる目標を立てた上で、高齢化などの影響で毎年7,000億円程度増える社会保障費の増加幅を5,000億円程度に抑制する方針を掲げていた。つまり、自然体だと増加する社会保障費を抑制するため、制度改正を通じて毎年1,500~2,000億円程度削減する必要があった。しかし、国民や医療・介護事業者の反発を受ける社会保障費の削減・抑制は容易ではない。そこで、財政再建目標との整合性を確保するため、こうした帳尻合わせの政策が採用された。

一般会計の規模は2017年度予算で97兆4,547億円であり、歳出の3分の1に相当する32兆4,735億円を社会保障費が占めている一方、歳入の約30%を赤字国債で賄っている。

そこで政府は2020年度までに国・地方の基礎的財政収支(プライマリー・バランス、PB)を黒字化させる目標を立てた上で、高齢化などの影響で毎年7,000億円程度増える社会保障費の増加幅を5,000億円程度に抑制する方針を掲げていた。つまり、自然体だと増加する社会保障費を抑制するため、制度改正を通じて毎年1,500~2,000億円程度削減する必要があった。しかし、国民や医療・介護事業者の反発を受ける社会保障費の削減・抑制は容易ではない。そこで、財政再建目標との整合性を確保するため、こうした帳尻合わせの政策が採用された。

4―社会保障の負担に関する2つの考え方

社会保障費の負担に関する考え方を大別すると、受益に着目する「応益負担」と、能力に応じて徴収する「応能負担」の2種類があり、双方に一長一短がある。

まず、前者の応益負担とは所得の水準にかかわらず、個人に定額負担を求めるような方法である。これは負担を平等に分け合う考え方だが、低所得者にも高所得者と同じ負担を求めることになり、低所得者の負担が相対的に重くなる逆進性を持つ。

一方、高所得者に多くの負担を求める応能負担は社会的合意を得やすいが、保険料を主な財源とする社会保険方式の場合、一定の限界がある。社会保険は国民に強制加入の義務を課すなど民間保険と異なる点が多いが、それでも「保険」である以上、保険料の負担には一定の反対給付を伴う必要がある。このため、給付と負担の関係が著しく均衡を欠くと、国民は保険料を支払う必要性を感じなくなる危険性がある。

極端な例を言うと、100万円の保険料負担を強制されているのに、全く給付を期待できない人はいくら社会保険とはいえ、保険加入のメリットを感じないであろう。給付と負担の関係が直接的に繋がっていない税金と違い、社会保険料における応能負担の強化には限界があるのである。

応益、応能という2つの考え方を今回の改正に当てはめると、応益負担から応能負担への転換を意味しており、筆者自身としては、財源確保が難しくなっている中、応能負担を強化する大きな流れは避けられないと考えている。

しかし、第2号被保険者は介護保険料を払っても、ほとんど反対給付を期待できない分、元々の仕組みとして保険料の「払い損」となっている面がある。こうした中で、今回の制度改正のように応能負担を強化すると、所得の高い現役世代が「高い保険料を払っても給付を受けられない」という不満を持つ可能性がある。そして、今回のように帳尻合わせを通じて「取れるところから取る」という安易なスタンスを続ければ、制度の信頼性を失わせることになる。

まず、前者の応益負担とは所得の水準にかかわらず、個人に定額負担を求めるような方法である。これは負担を平等に分け合う考え方だが、低所得者にも高所得者と同じ負担を求めることになり、低所得者の負担が相対的に重くなる逆進性を持つ。

一方、高所得者に多くの負担を求める応能負担は社会的合意を得やすいが、保険料を主な財源とする社会保険方式の場合、一定の限界がある。社会保険は国民に強制加入の義務を課すなど民間保険と異なる点が多いが、それでも「保険」である以上、保険料の負担には一定の反対給付を伴う必要がある。このため、給付と負担の関係が著しく均衡を欠くと、国民は保険料を支払う必要性を感じなくなる危険性がある。

極端な例を言うと、100万円の保険料負担を強制されているのに、全く給付を期待できない人はいくら社会保険とはいえ、保険加入のメリットを感じないであろう。給付と負担の関係が直接的に繋がっていない税金と違い、社会保険料における応能負担の強化には限界があるのである。

応益、応能という2つの考え方を今回の改正に当てはめると、応益負担から応能負担への転換を意味しており、筆者自身としては、財源確保が難しくなっている中、応能負担を強化する大きな流れは避けられないと考えている。

しかし、第2号被保険者は介護保険料を払っても、ほとんど反対給付を期待できない分、元々の仕組みとして保険料の「払い損」となっている面がある。こうした中で、今回の制度改正のように応能負担を強化すると、所得の高い現役世代が「高い保険料を払っても給付を受けられない」という不満を持つ可能性がある。そして、今回のように帳尻合わせを通じて「取れるところから取る」という安易なスタンスを続ければ、制度の信頼性を失わせることになる。

5―むすびにかえて~給付と負担に関する真正面の論議を~

社会保障の制度改革を巡る議論では給付の充実は支持されやすく、負担増は嫌われがちである。特に負担増の議論は個人の損得にダイレクトに結び付く上、立場や考え方で様々な議論があるため、なかなか議論が収束しない面がある。実際、今回の介護保険料引き上げについても背景や理由などが論じられず、新聞紙面では「大企業のサラリーマン負担増」などの見出しが目立ち、負担増のイメージだけが先行している印象もある。

しかし、社会保障を巡る給付と負担の議論については、こうした立場や意見の違いを調整しつつ、社会的な合意を作っていくことが求められる。特に、厳しい財政状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年には医療・介護費用の増加が予想されているだけに、給付と負担の在り方を真正面から議論しなければならない時が来ている。

しかし、社会保障を巡る給付と負担の議論については、こうした立場や意見の違いを調整しつつ、社会的な合意を作っていくことが求められる。特に、厳しい財政状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年には医療・介護費用の増加が予想されているだけに、給付と負担の在り方を真正面から議論しなければならない時が来ている。

(2018年01月11日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1798

経歴

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護保険料引き上げの背景を考える-応益負担から応能負担への転換】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護保険料引き上げの背景を考える-応益負担から応能負担への転換のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!