- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察する

国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察する

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~都道府県化に関する実情~

では、どのように都道府県は制度改革に対応したのだろうか。国民健康保険制度の運営に関する方向性を定めるため、各都道府県は今年3月までに「運営方針」を策定し、保険料2を設定する際の考え方や医療費適正化に向けた方針などを盛り込んでおり、その内容からスタンスや考え方を読み取れると考えている。

国民健康保険の都道府県化を考察する第2回では、(1)負担と給付の関係の明確化(見える化)、(2)医療行政の地方分権化――という2つの意義を中心に、各都道府県が策定した運営方針の文言を分析することを通じて、国民健康保険改革に関する都道府県の実情やスタンス、課題などを考察したい。

1 国民健康保険制度には都道府県や市町村が運営する制度に加えて、医師や弁護士などを対象とした国民健康保険組合があるが、ここでは前者について論じる。

2 国民健康保険の場合、「保険税」として徴収することが認められており、9割近くの市町村が保険税を採用しているが、ここでは原則として「保険料」の表記で統一する。

2――都道府県化による保険料の変化

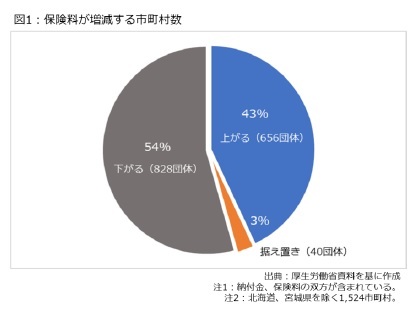

まず、都道府県化に伴う保険料の変化である。厚生労働省の集計によると、北海道と宮城県を除く1,524市町村について、決算が確定している2016年度と2018年度の1人当たり保険料を比較したところ、図1の通り、43%で増加、54%で減少、3%で据え置きとなったという。この調査結果は一つの「理論値」と整理されており、取り扱いに注意を要する。まず、法定外繰入などの特殊要因を除きつつ、各都道府県が実施する経過措置を反映させているため、実際に徴収される保険料とは異なる点である。さらに、軽減措置の有無など都道府県ごとに算出の前提が異なる上、市町村が都道府県に収める「納付金」ベースと、住民が市町村に支払う「保険料」ベースの双方が含まれており、都道府県または市町村ごとの単純な比較は困難である。

まず、都道府県化に伴う保険料の変化である。厚生労働省の集計によると、北海道と宮城県を除く1,524市町村について、決算が確定している2016年度と2018年度の1人当たり保険料を比較したところ、図1の通り、43%で増加、54%で減少、3%で据え置きとなったという。この調査結果は一つの「理論値」と整理されており、取り扱いに注意を要する。まず、法定外繰入などの特殊要因を除きつつ、各都道府県が実施する経過措置を反映させているため、実際に徴収される保険料とは異なる点である。さらに、軽減措置の有無など都道府県ごとに算出の前提が異なる上、市町村が都道府県に収める「納付金」ベースと、住民が市町村に支払う「保険料」ベースの双方が含まれており、都道府県または市町村ごとの単純な比較は困難である。しかし、制度改革に伴う変化に関するひとつの目安として、大きな傾向は見て取れる。具体的には、国からの追加的な財政支援を通じて、全体としては保険料が下がる傾向である。そして、保険料が増えた団体は医療費の増加による影響であり、保険料の負担が減ったのは都道府県化に際して実施した国費の追加投入の影響と見られている。具体的には、(下)で述べる通り、消費増税の一部を充当するなどして都道府県化に際して国費を計3,400億円投入する3ことになっており、こうした制度改正が保険料水準の負担軽減につながったと言える。

3 国費の追加投入は段階的に実施されており、健診の実施率などに応じて点数が高い都道府県に対し、手厚く財源を分配する「保険者努力支援制度」がスタートしている。

3――都道府県は「見える化」にどう臨んだのか

次に、都道府県が制度改革にどう臨んだのか考察を試みる。今回の制度改正に際して、厚生労働省は「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」(以下、策定要領)を策定し、これを基に各都道府県は「国民健康保険運営方針」を今年3月までに作成した。ここでは主な内容として、医療費や財政収支に関する現状と将来の分析、保険料を設定する前提となる納付金を分配する際の考え方、医療費適正化に向けた施策などが定められており、法定外繰入を含めて赤字にどう対処するか、保険料を統一するかどうかといった点について、向こう3年または6年の方針を規定している。

しかし、各都道府県で書きぶりが異なるため、以下の記述では、その違いを分析・比較することとする。その際には(上)で述べた(1)負担と給付の関係の明確化(見える化)、(2)医療行政の地方分権化――という2点を中心に、各都道府県が制度改革にどう臨んだのかを考察する。このうち、「見える化」に関しては、(a)赤字解消への対応、(b)財政安定化基金の説明、(c)保険料統一に向けた対応――といった点で分析する。

保険料の負担と給付の関係を「見える化」する上では、無計画で不透明な赤字4を解消する必要がある。もちろん、(上)でも述べた通り、医療サービスを多く使う高齢者や、収入が不安定な非正規雇用の人で構成している国民健康保険の脆弱な財政構造を考えると、赤字が出た場合に税金で支えることは避けられないかもしれない。

しかし、その際も赤字を解消するメドを示さなければ、住民は「赤字の解消は予定通りに進んでいるのか」「もし進んでいないのであれば、その理由はなぜか」といった点を判断できなくなる。実際、厚生労働省の策定要領は「5年以内の計画を策定し、段階的に赤字を削減し、できるかぎり赤字を解消するよう努める」という表現を例示しつつ、市町村の実態を踏まえた目標設定を求めていた。

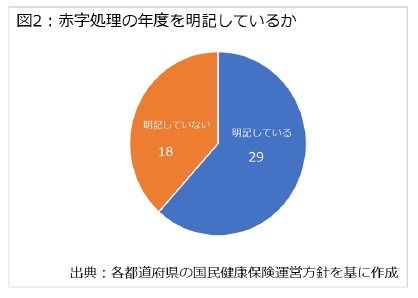

そこで、各都道府県が策定した運営方針の文言を精査したところ、図2の通りに29道府県が期限を明記しており、このうち25道府県が5~6年間のスパンで赤字解消に努めるとした。

そこで、各都道府県が策定した運営方針の文言を精査したところ、図2の通りに29道府県が期限を明記しており、このうち25道府県が5~6年間のスパンで赤字解消に努めるとした。積極姿勢が見られたのは奈良県である。奈良県は制度改革以前の赤字と2018年度以降に発生した赤字の処理を切り分ける考えを示しており、前者は2024年度までに計画的に処理する一方、後者については原則として赤字発生年次の翌年度時に解消すると定めた。

制度改革以前の赤字と2018年度以降の新制度の赤字を切り分ける必要性について、一例を挙げつつ説明しよう。仮にⅩ県のy市は保険料を引き上げることで赤字を解消しているのに、隣のz町では対応策を打たないまま、2018年度を迎えた場合、何が起きるだろうか。y市の住民は高い保険料を支払うことで赤字を解消したのに、もし都道府県化の後、z町の赤字をⅩ県が補てんすれば、その負担はz町の住民だけでなく、y市の住民を含めたⅩ県全体の住民が負担することになりかねない。

確かに政策的な対応として、z町による単独処理が困難な場合、Ⅹ県が財政支援するのは止むを得ず、その是非は自治体の判断に委ねられるべきだが、Ⅹ県はⅩ県住民に対して説明責任を果たす必要がある。こうした点を踏まえると、奈良県のように新制度で発生する赤字と過年度の赤字を切り分けることは負担と給付の「見える化」に役立つと思われる。

この観点で見ると、千葉県の運営方針でも奈良県と同様の考え方を明記しており、▽2017年度以降の赤字分については、原則として発生した会計年度の翌々年度までに解消を図る、▽2016年度以前の累積赤字については、2018年度に計画を策定し、原則として運営方針の対象期間である6年以内の解消に取り組む――と指摘した。

さらに、大阪府は制度改革以前の赤字を2017年度中に、新制度の赤字は6年以内に解消すると規定し、佐賀県も制度改革以前の赤字を2017年度中に解消、新制度の赤字は「新たな対象市町が発生した場合に機動的に対応できるよう、赤字の発生した翌年度時に赤字解消計画を策定する」としている。

4 国民健康保険の「赤字」は様々な定義が可能だが、ここでは「翌年度の歳入を前年度の財源に充てる繰上充用金を含め、決算補填を目的とした赤字」という意味で用いる。

(2018年04月13日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!