- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのか

2018年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

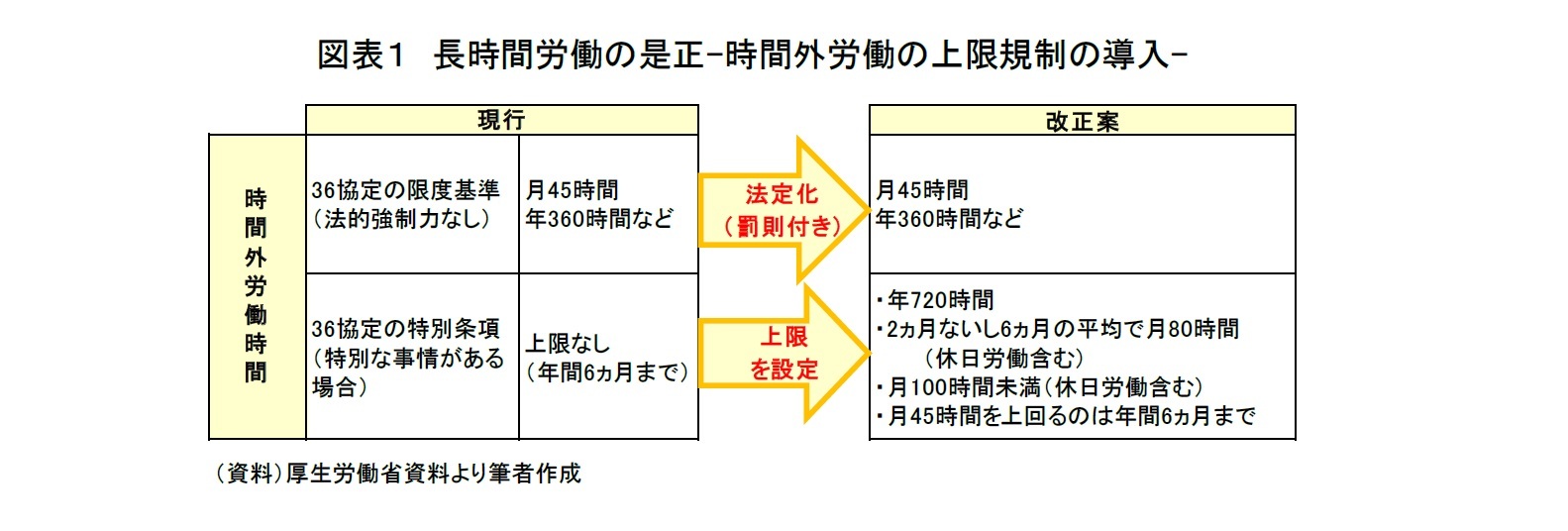

残業時間の上限規制により労働者のメンタルヘルスの向上、過労死の防止が期待される一方、残業手当の削減により給与所得が大幅に減少してしまうことも懸念されている。一部の調査機関からは、残業規制が残業代の大幅減少につながるとの試算が複数出されており3、その規模は年間5兆円以上、雇用者報酬比で2~3%程度とかなりの大きさとなっている。確かに基本給が低い伸びにとどまる中で、残業代が大幅に削減されることは労働者にとって大きな痛手となるだろう。

しかし、実際には残業時間の上限規制によって削減される残業代はそれほど大きくならない可能性が高い。本稿では、削減される残業代を試算する際に用いられる「労働力調査」の残業時間のかなりの部分は実際には残業代が支給されていないことを確認したうえで、新たな残業規制によって削減される残業代は限定的にとどまる可能性が高いことを示す。

1 当初法案に盛り込む予定だった裁量労働制の対象拡大に関しては、厚生労働省の裁量労働制調査に不適切なデータが見つかったことなどから、今回は見送られることとなった。

2 ただし、自動車の運転業務、建設事業、医師については、改正法施行5年後に規制が適用されるほか、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用除外としている。

3 たとえば、残業時間の上限規制の導入によって、大和総研は年8.5兆円、みずほ総合研究所は年5.6兆円残業代が減少するとの試算を公表している。

しかし、実際には残業時間の上限規制によって削減される残業代はそれほど大きくならない可能性が高い。本稿では、削減される残業代を試算する際に用いられる「労働力調査」の残業時間のかなりの部分は実際には残業代が支給されていないことを確認したうえで、新たな残業規制によって削減される残業代は限定的にとどまる可能性が高いことを示す。

1 当初法案に盛り込む予定だった裁量労働制の対象拡大に関しては、厚生労働省の裁量労働制調査に不適切なデータが見つかったことなどから、今回は見送られることとなった。

2 ただし、自動車の運転業務、建設事業、医師については、改正法施行5年後に規制が適用されるほか、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用除外としている。

3 たとえば、残業時間の上限規制の導入によって、大和総研は年8.5兆円、みずほ総合研究所は年5.6兆円残業代が減少するとの試算を公表している。

2――乖離する「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間

労働時間を把握するための主な統計には、調査対象が世帯(個人)である「労働力調査(総務省統計局)」と調査対象が企業(事業所)である「毎月勤労統計(厚生労働省)」がある。

「労働力調査」では、従来から月末1週間の労働時間が調査されていたが、2013年1月からは「月末1週間の就業日数」および「月間就業日数」という調査事項が追加され、月間の労働時間の把握が可能となった。また、同調査では労働時間区分別の雇用者数が公表されているため、残業時間の上限規制の対象となる雇用者数を概ね把握することができる。残業規制による残業代の減少額の試算には基本的にこのデータが用いられている。

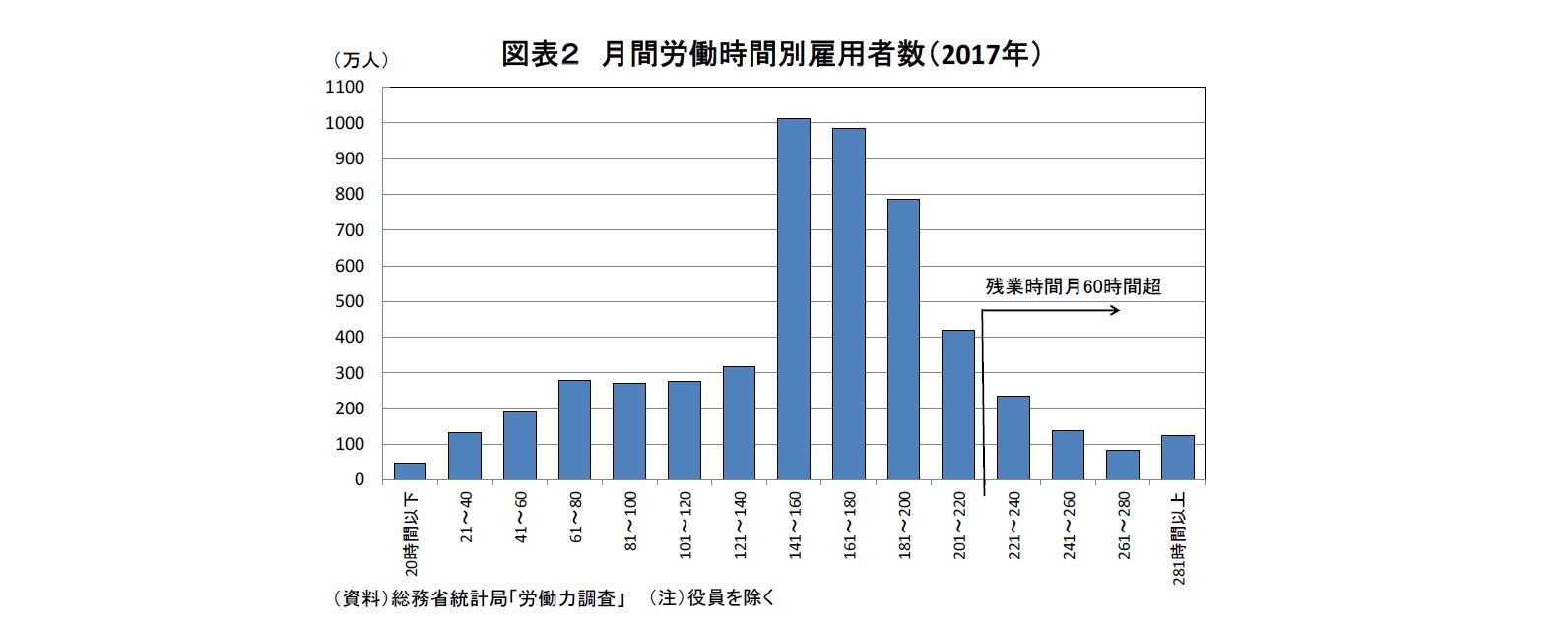

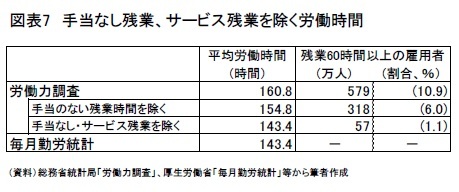

「労働力調査」によれば、2017年の月間労働時間(一人当たり)は平均160.8時間であった。1ヵ月当たりの所定内労働時間を160時間(1日8時間×20日)、それを上回る時間を残業時間とした場合4、新たな残業上限規制に抵触する労働時間は月間220時間以上となる。2017年でこの対象となる雇用者は579万人、雇用者全体(役員を除く)に占める割合は10.9%となる(図表2)。

「労働力調査」では、従来から月末1週間の労働時間が調査されていたが、2013年1月からは「月末1週間の就業日数」および「月間就業日数」という調査事項が追加され、月間の労働時間の把握が可能となった。また、同調査では労働時間区分別の雇用者数が公表されているため、残業時間の上限規制の対象となる雇用者数を概ね把握することができる。残業規制による残業代の減少額の試算には基本的にこのデータが用いられている。

「労働力調査」によれば、2017年の月間労働時間(一人当たり)は平均160.8時間であった。1ヵ月当たりの所定内労働時間を160時間(1日8時間×20日)、それを上回る時間を残業時間とした場合4、新たな残業上限規制に抵触する労働時間は月間220時間以上となる。2017年でこの対象となる雇用者は579万人、雇用者全体(役員を除く)に占める割合は10.9%となる(図表2)。

一方、「毎月勤労統計」は、労働時間区分毎の労働者の分布を知ることはできないが、就業形態別(一般労働者、パートタイム労働者)の労働時間が所定内、所定外の区分毎に公表されている。「毎月勤労統計」によれば、2017年の月間総労働時間(一人当たり)は平均143.4時間(所定内労働時間132.5時間、所定外労働時間10.9時間)で、「労働力調査」と比べると17.4時間少ない。年換算では「労働力調査」が1929.6時間、「毎月勤労統計」が1720.8時間、差は208.8時間となる。

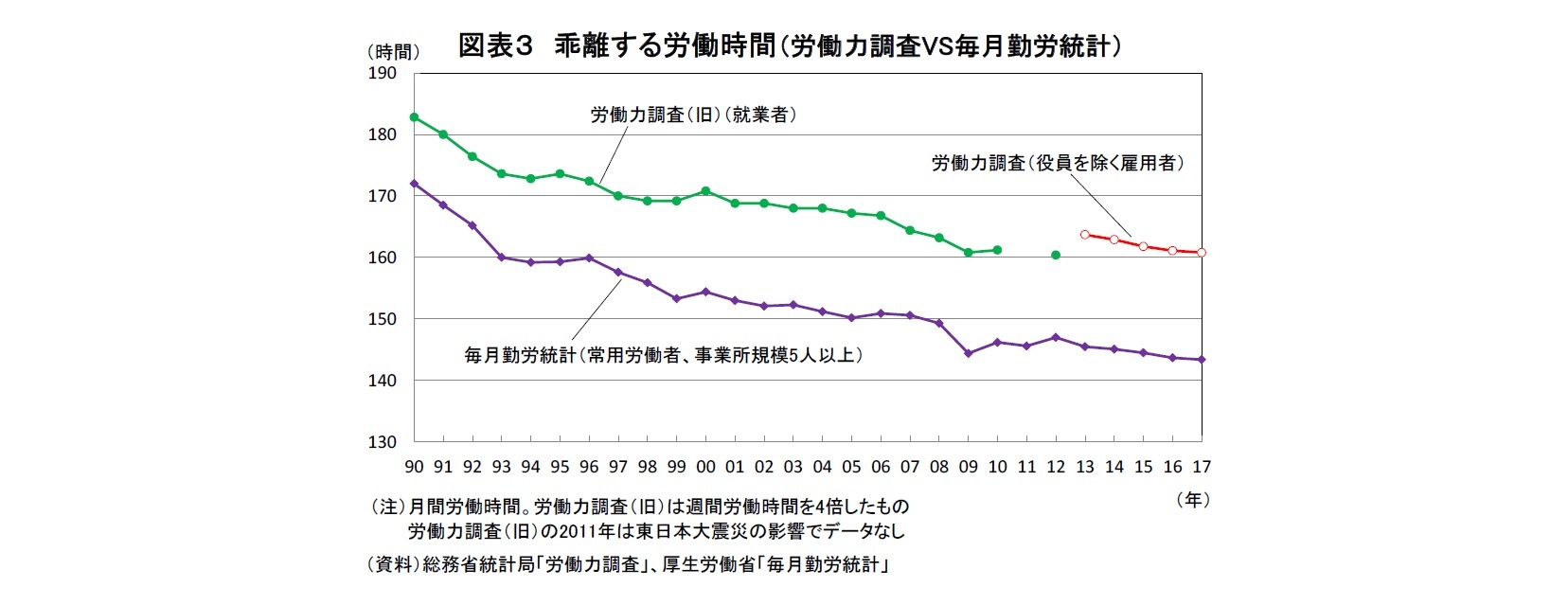

両統計の差を過去にさかのぼってみると、「労働力調査」で月間の労働時間が把握できるようになった2013年以降は17時間程度、それ以前では15時間前後「労働力調査」のほうが「毎月勤労統計」よりも労働時間が長くなっている5(図表3)。

両統計の差を過去にさかのぼってみると、「労働力調査」で月間の労働時間が把握できるようになった2013年以降は17時間程度、それ以前では15時間前後「労働力調査」のほうが「毎月勤労統計」よりも労働時間が長くなっている5(図表3)。

4 厳密にはパートタイム労働者など所定内労働時間が短い者は月間160時間未満でも残業が発生するが、毎月勤労統計によれば、パートタイム労働者の総残業時間、総残業代は全体の5%程度なので、捨象している。

5 「労働力調査」の2012年以前は月末1週間の就業時間しか集計・公表されていないため、週間就業時間を4倍して比較している

3――手当の発生しない残業時間、サービス残業を除いた労働時間別雇用者数の推計

「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の差は、サービス残業によって説明されることが多い。すなわち、「労働力調査」は労働者が自分自身の労働時間を報告したものを集計しているため、労働時間の実態を反映しやすいのに対し、「毎月勤労統計」は労働者が実際に働いていても会社に報告しない残業時間は調査への回答から漏れるため、その分労働時間が短くなりやすいというものである。ただし、両統計の差をすべてサービス残業とみなすのはやや乱暴だろう。

まず、「労働力調査」は報告者の認識や記憶違いによって労働時間が過大に報告されている可能性が指摘できる。たとえば、「労働力調査」で報告すべき労働時間は通勤時間・食事時間・休憩時間を除いたものだが、これらを含んだ労働時間を回答しているケースも一定程度存在している可能性がある。また、「労働力調査」は月末1週間の就業状態を回答する形式になっているため、月末1週間の就業時間、日数については精度が高いが、1ヵ月の就業日数については記憶違いが発生しやすいと考えられる。

認識や記憶違いの問題がないとしても、「労働力調査」は労働者が実際の労働時間を報告しているのに対し、「毎月勤労統計」は企業が残業手当を支給することを目的として管理・記録した労働時間を報告したものであるという大きな違いがある。したがって、「毎月勤労統計」では、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用除外となっている労働者の残業時間は反映されていない。

まず、「労働力調査」は報告者の認識や記憶違いによって労働時間が過大に報告されている可能性が指摘できる。たとえば、「労働力調査」で報告すべき労働時間は通勤時間・食事時間・休憩時間を除いたものだが、これらを含んだ労働時間を回答しているケースも一定程度存在している可能性がある。また、「労働力調査」は月末1週間の就業状態を回答する形式になっているため、月末1週間の就業時間、日数については精度が高いが、1ヵ月の就業日数については記憶違いが発生しやすいと考えられる。

認識や記憶違いの問題がないとしても、「労働力調査」は労働者が実際の労働時間を報告しているのに対し、「毎月勤労統計」は企業が残業手当を支給することを目的として管理・記録した労働時間を報告したものであるという大きな違いがある。したがって、「毎月勤労統計」では、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用除外となっている労働者の残業時間は反映されていない。

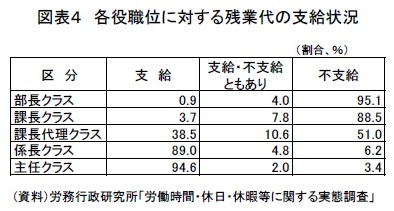

どの程度の労働者が労働時間規制の適用を除外されているかを正確に把握することはできないが、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、一般労働者(従業員規模100人以上)のうち、管理監督者が多く含まれると考えられる部長級・課長級の割合は全体の10%(2017年)となっている。また、労務行政研究所の「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」(2012年度)によれば、残業代(時間外手当)が不支給の割合は部長クラスで95.1%、課長クラスで88.5%、課長代理クラスで51.0%となっている(図表4)。

どの程度の労働者が労働時間規制の適用を除外されているかを正確に把握することはできないが、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、一般労働者(従業員規模100人以上)のうち、管理監督者が多く含まれると考えられる部長級・課長級の割合は全体の10%(2017年)となっている。また、労務行政研究所の「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」(2012年度)によれば、残業代(時間外手当)が不支給の割合は部長クラスで95.1%、課長クラスで88.5%、課長代理クラスで51.0%となっている(図表4)。さらに、厚生労働省の「就業条件総合調査」によれば、2017年時点で裁量労働制を導入している企業の割合は専門業務型で2.5%、企画業務型で1.0%となっている。

残業時間の上限規制による残業代の減少額を試算する上では、実際には残業をしていても残業代が支給されない労働者が一定の割合で存在することを考慮する必要がある。

そこで、制度上残業手当が発生する労働者の残業時間のみを抽出するために、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用除外となっている者の残業時間をゼロ(月間労働時間を141~160時間)とし、「労働力調査」の労働時間別雇用者数を修正した。

そこで、制度上残業手当が発生する労働者の残業時間のみを抽出するために、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用除外となっている者の残業時間をゼロ(月間労働時間を141~160時間)とし、「労働力調査」の労働時間別雇用者数を修正した。

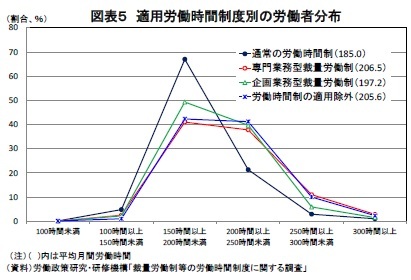

修正にあたっては、労働政策研究・研修機構の「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査(2014年)」のデータを用いた。同調査の適用労働時間制度別の1ヵ月の労働時間を確認すると、通常の労働時間制の185.0時間に対し、専門業務型裁量労働制(206.5時間)、企画業務型裁量労働制(197.2時間)、労働時間制の適用除外(205.6時間)の労働時間はこれよりも長くなっている(図表5)。このデータからは、制度上残業手当が発生しない労働者のほうが、月間残業時間60時間以上の割合が高いことが推察される。同調査では、裁量労働制、労働時間制の適用除外の労働者が全体に占める割合は12.3%であった。

修正にあたっては、労働政策研究・研修機構の「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査(2014年)」のデータを用いた。同調査の適用労働時間制度別の1ヵ月の労働時間を確認すると、通常の労働時間制の185.0時間に対し、専門業務型裁量労働制(206.5時間)、企画業務型裁量労働制(197.2時間)、労働時間制の適用除外(205.6時間)の労働時間はこれよりも長くなっている(図表5)。このデータからは、制度上残業手当が発生しない労働者のほうが、月間残業時間60時間以上の割合が高いことが推察される。同調査では、裁量労働制、労働時間制の適用除外の労働者が全体に占める割合は12.3%であった。このような修正をした結果、月間残業時間60時間以上の雇用者数は「労働力調査」の原データから算出される579万人から318万人に減少、雇用者全体に占める割合は10.9%から6.0%へと低下した。また、平均月間労働時間は160.8時間から154.8時間まで短くなった。つまり、「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の差17.4時間のうち、6.0時間は制度上手当の発生しない労働者の残業時間が含まれるかどうかによって生じていると考えられる。

この修正によって、「労働力調査」の月間労働時間は「毎月勤労統計」の143.4時間に近づくが、それでも両統計には11.4時間の乖離が残る。このかなりの部分は、労働者が労働時間を会社に過少申告していることによって発生する、いわゆる「サービス残業」とみなすことができるだろう。

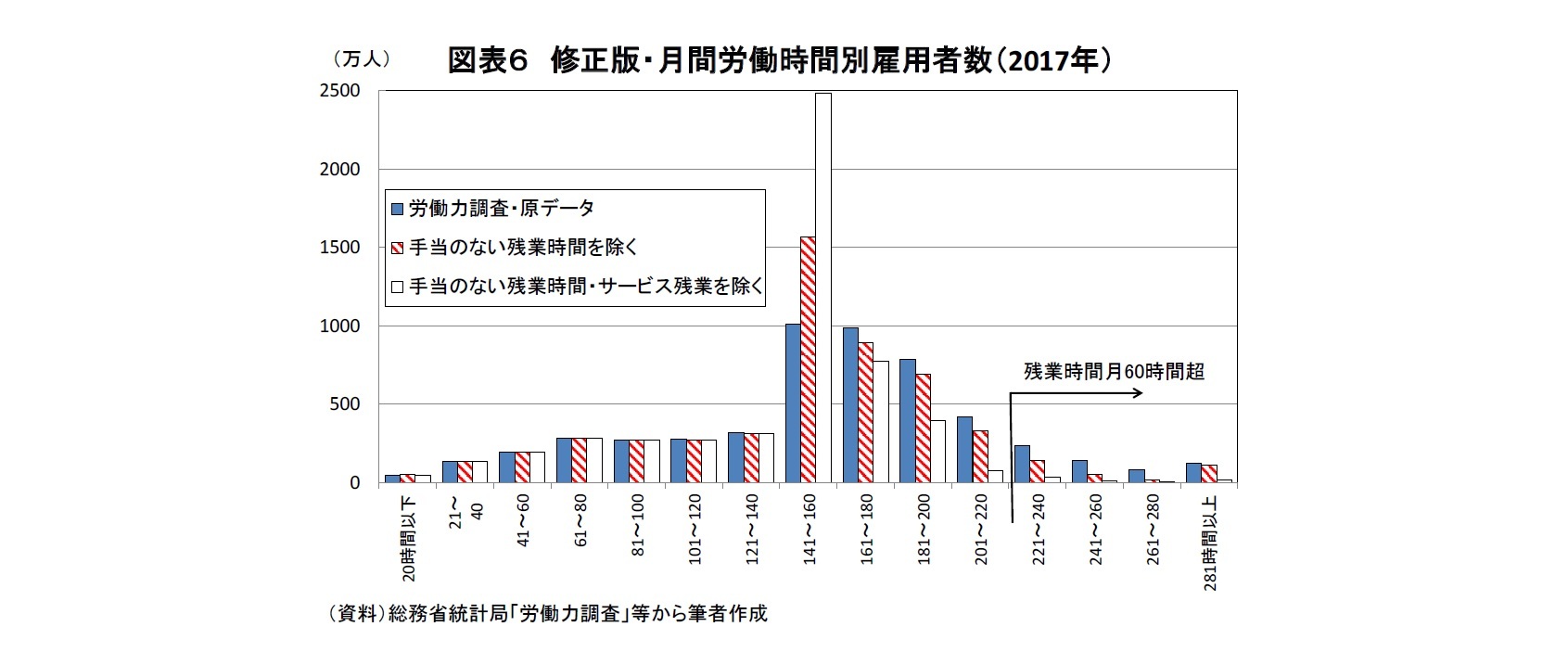

そこで、制度上手当が発生しない残業時間を除いた「労働力調査」のデータから、さらにサービス残業を除くことを試みた。サービス残業の実態を把握することは容易ではないが、労働政策研究・研修機構の「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」(2005)によれば、1ヵ月当たりの不払い労働時間(サービス残業)は0時間が47.8%、1~19時間が17.4%、20~39時間が11.4%、40~99時間が9.9%、100時間以上が3.3%、平均で16.6時間となっている。この不払い残業時間のデータを用いて雇用者の平均月間労働時間が「毎月勤労統計」の143.4時間と一致するように労働時間別雇用者数のデータを修正すると、実際に残業代が支払われている労働時間に応じた雇用者数の分布は、図表6のようになった。

そこで、制度上手当が発生しない残業時間を除いた「労働力調査」のデータから、さらにサービス残業を除くことを試みた。サービス残業の実態を把握することは容易ではないが、労働政策研究・研修機構の「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」(2005)によれば、1ヵ月当たりの不払い労働時間(サービス残業)は0時間が47.8%、1~19時間が17.4%、20~39時間が11.4%、40~99時間が9.9%、100時間以上が3.3%、平均で16.6時間となっている。この不払い残業時間のデータを用いて雇用者の平均月間労働時間が「毎月勤労統計」の143.4時間と一致するように労働時間別雇用者数のデータを修正すると、実際に残業代が支払われている労働時間に応じた雇用者数の分布は、図表6のようになった。

(2018年03月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!