- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 「合理的配慮」はどこまで浸透したか-障害者差別解消法の施行から2年

「合理的配慮」はどこまで浸透したか-障害者差別解消法の施行から2年

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――障害者差別解消法と合理的配慮の意義

では、障害者差別解消法や合理的配慮の説明を通じて、どんなことが言えるだろうか。まず、障害者にとっての権利保障を重視している点である。

障害者差別解消法や合理的配慮を解説する書籍に従うと、「特定の障害のある人々が能力を発揮する機会が阻害され、能力が過剰に低く評価されるということが起こってきた。(略)こうした偏った環境を是正し、障害者を含めあらゆる人びとが本来発揮できるはずの能力を引き出すことのできる公正な競争環境を生み出そうとする、『条件平準化原理(level-the-playing-field principle)』に基づく機会均等のための仕掛け」と説明9されており、結果の平等ではなく機会の平等を重視していると言える。

次に、障害者に配慮する意味合いである。結論を先取りすれば、障害者に配慮することは「施し」ではない。社会モデルの考え方に立てば、障害は個人の医学的な状況だけではなく、社会との関係性で生まれることになるため、自らを「健常者」と疑わない多数の人も、いつどんな時に少数の立場になるかどうか分からない。

例えば、普段は段差の存在が気にならなかったとしても、翌日の海外出張で重いトランクを持てば、車いすの人と同じ環境に立たされる。だからこそ駅や施設の段差を取り除けば、結果的に障害者だけでなく、その他の多くの人も便益を受けるのであり、「過重な負担」を伴わない範囲で少数の人に配慮することは多数の人にとっても住みやすい社会を作ることに繋がる。言い換えれば、合理的配慮は利他的であるとともに、利己的な側面を持っていると言える。

そして先に触れた通り、合理的配慮が元々、宗教差別の文脈で始まっていることを考えると、障害者の分野に限らず、様々な少数者に対する配慮に応用できる広がりも持っている。

9 星加良司(2016)「合理的配慮と能力評価」川島聡ほか編著『合理的配慮』有斐閣p91。

障害者差別解消法や合理的配慮を考える上で、もう1つ重要な側面がある。それは明確な基準が存在せず、支援の可否や内容、水準に関する判断は社会の合意形成の上で成り立っている点である。具体的には、これまで述べた通り、合理的配慮の内容は当事者同士による「対話→調整→合意プロセス」に委ねられているほか、国の基本方針で「合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得る」としている点が注目される。

これを従来の制度との違いで考えると、違いが見えてくる。例えば、障害者総合支援法10や障害者雇用に関する法定雇用率制度11では、国が要綱などで細かく対象者の要件を設定し、これに沿って自治体や民間事業者が対応してきた。これに対し、合理的配慮について、国は具体的な内容を一切定めておらず、技術の発展や社会情勢の変化、人々の意識次第で変わり得る柔軟さを持っている。

言い換えると、国が支援の可否や内容、水準を一律に定めるのではなく、障害者と対象機関が個別的かつ具体的に対話・調整し、合意形成を積み重ねられる柔軟性を有していると言える。

やや分かりやすい言葉で言うと、現場での当事者同士による個別的かつ具体的な対応の積み重ねを通じて、支援の可否や内容、水準に関する「相場観」を形成していくことが求められる。その際には、国や自治体など行政機関の意思決定だけでなく、障害者や市民、民間企業、学識者など幅広いセクターの主体的な関与を通じて、「相場観」が決まっていくと考えられる。

実際、障害者差別解消法の解説書では「対立的・規制的概念で捉えるのではなく、むしろ社会的な意識改革や地域づくりを主体に置いて総合的に取り組むことが重要」と規定している12。

10 障害者に対する福祉サービスであり、軽度か重度を判定する「障害支援区分」で受けられるサービスの水準が異なる。

11 一定規模以上の事業者や官庁に対して、従業員の一定割合については障害者を雇うように義務付けている制度。例えば、2018年3月現在では従業員50人以上の事業者は2.0%以上の障害者を雇うことが義務付けられているほか、これをクリアできない場合は国に「納付金」を支払わなければならず、国は納付金を財源にして事業者の障害者雇用を支援している。その際の支援要件が障害者の状態などに応じて細かく決まっている。

12 障害者差別解消法解説編集委員会編著(2014)『概説障害者差別解消法』法律文化社p68。

4――施行後2年間の変化

では、法律が施行されて2年が終わろうとしている中で、どのような対応が現場でなされているのだろうか。社会的な意識改革や地域づくりを主体に据えるのであれば、自治体の取り組みが重要となる。そこで、障害者差別解消法で政府機関、自治体に策定を義務付けている「対応要領」の作成状況を見ることとする。対応要領では職員の適切な対応に必要なことを定める必要があり、各省庁が法律の施行までに対応要領の作成を完了したのに対し、自治体の対応は総じて遅れている。具体的には、昨年4月1日時点の内閣府調査によると、都道府県の95.7%、政令指定都市の100%、中核市や特別区、県庁所在市(政令市を除く)の92.7%で策定済みだが、その他市町村は61.6%にとどまっている。

さらに、筆者が各自治体のウエブサイト及び日本障害者リハビリテーション協会のウエブサイト13で確認した範囲では、今年2月までに26道府県が法律に対応した障害者差別解消条例を独自に定めている14ほか、一般市町村でも独自の条例を定めた兵庫県明石市や大分県別府市などの事例が散見されるが、その数は依然として少なく、対応要領と同じく取り組みが遅れている可能性が高い。

13 日本障害者リハビリテーション協会ウエブサイト「国内外の障害者差別禁止法・条例・手話言語条例」を参照。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/index.html

14 2006年に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を定めた千葉県など法律施行前から条例を制定していた県も含む。

2|メディアの報道と周知度

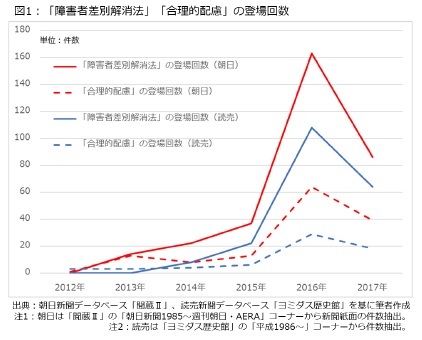

2|メディアの報道と周知度次にメディアの報道ぶりを見る。図1は朝日新聞と読売新聞のデータベースを使い、「障害者差別解消法」「合理的配慮」のキーワードが両新聞に登場した回数を調べた結果である。検索に際しては障害者差別解消法(検討当初の名称は障害者差別禁止法)の議論が本格化した2012年から2017年までのデータを取った15。

ここから言えることは3点あると考えられる。まず、障害者分野の関心の低さである。障害者分野の政策は障害者差別解消法だけではないが、登場回数の最高は2016年の朝日新聞163件であり、ほぼ毎日のように制度改正の動向や現場・利用者の声などが報じられている医療・介護と比べると、決して多いとは言えない。つまり、依然として社会の関心が低いと指摘せざるを得ない。

第2に、2016年の障害者差別解消法施行を境に、登場回数が増加している点である。法律の施行に伴って記者の関心を惹き付けただけでなく、啓発イベントが開催されたり、対応要領やパンフレットなどが作成されたりしたことで、記事として取り上げやすかったのであろう。しかし、2017年は早くも半分程度に下がっており、ニュースバリューが下がったことが推察される。

第3に、「障害者差別解消法」の登場回数に比べると、「合理的配慮」の登場回数が半分から3分の1程度にとどまっている点である。この差は障害者差別解消法を説明する際、合理的配慮の文言を用いていない可能性を意味している16。つまり、合理的配慮という単語が難解なイメージを持たれやすく、そのコンセプトも一言では説明しにくいため、記事化に際して忌避されている可能性がある。筆者個人の経験で言うと、複数の記者から「国がルールを一律に決めるのであれば分かりやすく報じられるけど、現場の個別対応を重視する合理的配慮を短い紙幅で説明するのは難しい」と言われたことが何度かある。こうした記者の判断が両者の差として現れているのではないだろうか。

しかし、合理的配慮を説明しなければ、障害者差別解消法を理解しにくいのは事実であり、「障害者差別解消法のコンセプトがどこまで読者に伝わり、社会に浸透しているか」という点で考えると、課題は多いと言わざるを得ない。

実際、内閣府の世論調査を比べても、5年間で障害者差別解消法の周知度はほとんど変わっていない。冒頭に触れた通り、内閣府は2017年の世論調査で障害者差別解消法の周知度を尋ねており、ほぼ同じ質問項目で周知度を聞いた2012年の世論調査17との比較が可能である18。2つの調査を比較すると、内容を含めて知っていると答えた人は5年間で4.3%→5.1%と微増したに過ぎない。

さらに、2017年の「内容は知らないが、法律ができたことは知っている」という回答と、2012年の「内容は知らないが、検討を行っていることは知っている」という回答と比べると、20.9%→16.8%に下がっている。こうした点を踏まえると、障害者差別解消法が依然として社会に浸透したとは言えず、官民の関係者による周知が求められる。

15 図の作成に際しては、2つのキーワードだけで検索したため、「障害者差別禁止法」「合理的な配慮」など類似の表現は含んでいない。

16 もう一つの可能性として、記事で「合理的な配慮」という文言を用いている場合、表1に反映されない可能性がある。そこで、記事がダブルカウントされる可能性を度外視して「合理的配慮」「合理的な配慮」のキーワードで検索した件数を足し上げても、大きな傾向に変化は見られなかった。

17 2012年7月内閣府『障害者に関する世論調査』。回答数は1,913人。

18 2012年7月の調査は法律制定以前であり、内閣府の障がい者制度改革推進会議差別禁止部会で法律の制定に向けた検討が進んでいる最中だった。このため、質問は「障害者差別禁止法(案)(仮称)」の検討の周知度」、選択肢は「検討の内容も含めて知っている」「内容は知らないが、検討を行っていることは知っている」「わからない」「知らない」となっている。これに対し、2017年8月の調査では「障害者差別解消法の周知度」を問うとともに、「法律の内容も含めて知っている」「内容は知らないが、法律ができたことは知っている」「わからない」「知らない」という選択肢に変わっており、名称や設問、回答の選択肢が異なる点には留意する必要がある。

合理的配慮に基づく支援の可否や内容、水準が幅広いセクターの主体的な関与を通じて形成される「相場観」だとすると、「現場で個別かつ具体的な対応がどのようになされているのか」という情報が収集され、広く公開される必要がある19。

例えば、「自治体レベルでは、どんな先進的な事例があるか」「教育現場ではどんな工夫がなされているか」「民間企業ではどんな取り組みがなされているのか」といった情報であり、「対話→調整→合意のプロセス」が上手く行かなかった事例から教訓を学び取る意味で、対話が進まなかったケースの情報も有益かもしれない。各自治体は障害者差別解消法に基づいて相談窓口を設置しており、こうした「失敗」の情報も収集あるいは共有できると思われる。

この視点で見ると、内閣府のウエブサイト「合理的配慮サーチ」20が一つの参考となり得る。ここでは「障害の種別から探す」「生活の場面から探す」の2つから情報を入手できるようになっており、自治体のガイドブックやアンケート調査結果、民間企業の支援機器といった情報が載っている。

しかし、社会の「相場観」形成に至るほどの情報量とは言えない。今後、「情報の集中、権力の分散」という格言21に照らし合わせると、自治体や民間の業界団体、障害者団体、支援団体などと連携しつつ、国(独立行政法人を含む)が情報の収集・共有を強化することが求められる。

19 もちろん、その際にプライバシーへの配慮は欠かせない。特に、希少な障害や難病のある人の場合、支援や相談の事例自体が個人を特定する可能性があるため、公表する際には配慮が必要となる。

20 下記のウエブサイトを参照。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/

21 John Stuart Mill(1861)“Considerations on Representative Government”(水田洋訳(1997)『代議制統治論』岩波文庫)pp369-370では「権力は地方に分散されていいが、知識はもっとも有益であるため、集中されなければならない」と記されている。

5――おわりに

しかも韓非子自身が極度の吃音症(きつおんしょう)だったとされ、音声によるコミュニケーションに不便を感じていた。そのため、親族の韓王から疎まれて建言も全く受け入れられず、韓非子は文章で自らの意見を残した。

韓非子の事例を社会モデルで理解すると、合理的配慮の重要性を改めて理解できるのではないだろうか。障害者とは一方的に支援を受ける弱者ではなく、多数にとって「過重な負担」にならない範囲で配慮すれば、韓非子のように能力を発揮できる人は多い。それを妨げている社会的障壁を除去するため、多数に義務付けているのが合理的配慮であり、障害者差別解消法である。結局、韓非子は秦の始皇帝(当時は秦王政)に引き立てられた後、自殺に追い込まれる悲劇的な最期を迎えたが、もし韓王が「韓非子は音声によるコミュニケーションが難しいので、文字だけでやり取りする」と配慮していれば、歴史は変わったかもしれない。

そして既に触れた通り、合理的配慮の実施に際しては、現場レベルでの個別的かつ具体的な対応の積み重ねが求められる。障害者差別解消法は「対話→調整→合意のプロセス」を義務付けただけであり、支援の可否や内容、水準は当事者同士の判断に委ねられている分、社会の「相場観」で形成される。「過重な負担」の判断など実際の運用は試行錯誤になるが、現場における創意工夫と、それを支える国(独立行政法人を含む)による情報収集・共有の強化が今後求められる。

22 金谷治訳の『韓非子第4巻』岩波文庫p113を参照した。

(2018年03月23日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「合理的配慮」はどこまで浸透したか-障害者差別解消法の施行から2年】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「合理的配慮」はどこまで浸透したか-障害者差別解消法の施行から2年のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!