- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 2022年問題の不動産市場への影響~生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない~

2018年03月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――意向調査結果から推測される2022年の状況

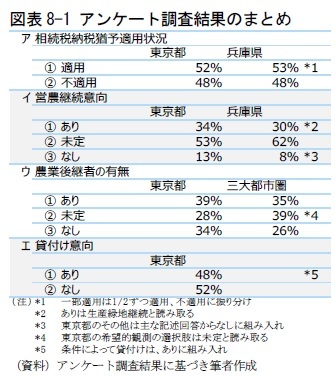

次に、(ア)~(エ)の4つのポイントについて、既存のアンケート調査結果から、生産緑地所有農家のどの程度が、「あり」、「未定」、「なし」といった意向なのかを把握し、それを基に30年買取り申し出の量を試算する。

1|意向調査結果

(1)相続税納税猶予制度適用状況

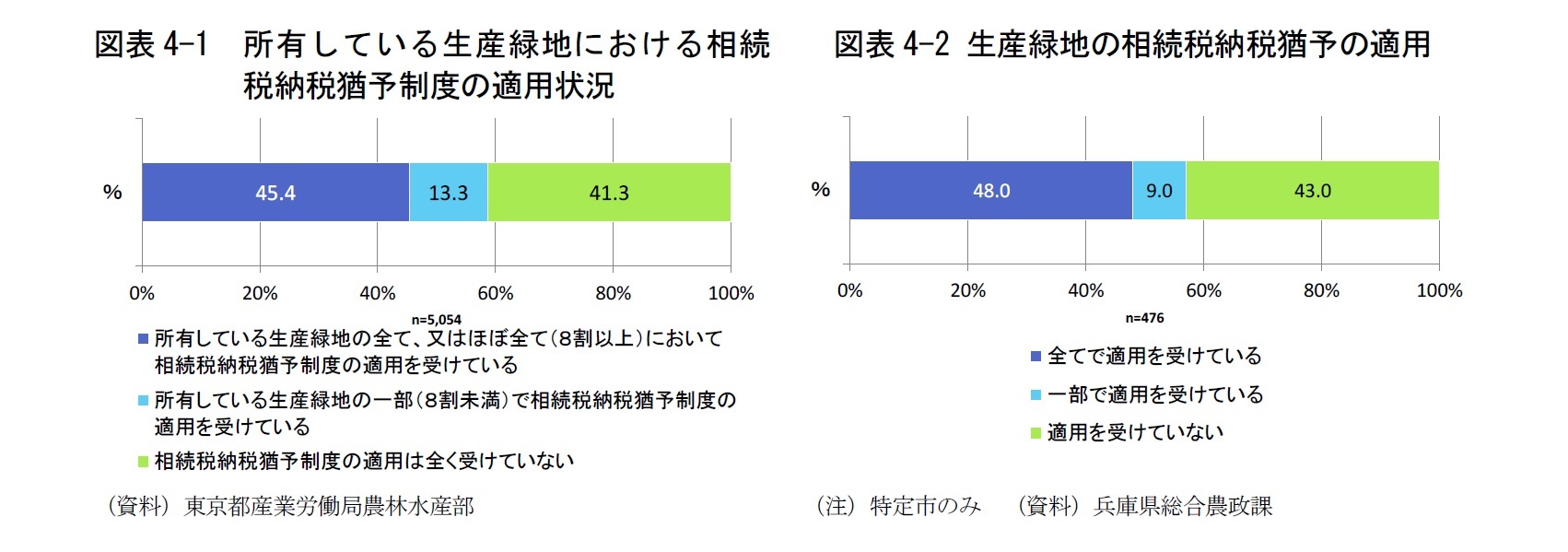

2015年に東京都が実施した調査10では、「所有生産緑地のほぼ全てで相続税納税猶予制度の適用を受けている」は約45%、「一部で適用を受けている」が約13%、「適用は全く受けていない」が約41%である。(図表4-1)

2016年に兵庫県が実施した調査11では、「全てで適用を受けている」が48%、「一部で適用」が9%、「適用を受けていない」が43%と、東京都の結果と似通っている。(図表4-2)

この調査結果を見ると、概ね生産緑地全体の5~6割が納税猶予を受けておりこれらは、30年買取り申出をせずに生産緑地を継続することが予想できる。納税猶予を受けていない4~5割が30年買取り申出の選択を考慮する。

1|意向調査結果

(1)相続税納税猶予制度適用状況

2015年に東京都が実施した調査10では、「所有生産緑地のほぼ全てで相続税納税猶予制度の適用を受けている」は約45%、「一部で適用を受けている」が約13%、「適用は全く受けていない」が約41%である。(図表4-1)

2016年に兵庫県が実施した調査11では、「全てで適用を受けている」が48%、「一部で適用」が9%、「適用を受けていない」が43%と、東京都の結果と似通っている。(図表4-2)

この調査結果を見ると、概ね生産緑地全体の5~6割が納税猶予を受けておりこれらは、30年買取り申出をせずに生産緑地を継続することが予想できる。納税猶予を受けていない4~5割が30年買取り申出の選択を考慮する。

10 平成27年度都市農業実態調査「都市農業者の生産緑地の利用に関する意向調査結果報告書」2016年1月東京都産業労働局農林水産部 生産緑地を有する33区市在住で農業経営面積10アール以上の農家対象。以下、東京都の調査はすべて同じ。

11 「都市農業振興に関するアンケート調査の結果概要(生産者)」2016年8月兵庫県総合農政課 市街化区域内に農地を所有する10市の生産者経営体。以下、兵庫県の調査はすべて同じ。

(2) 営農継続意向

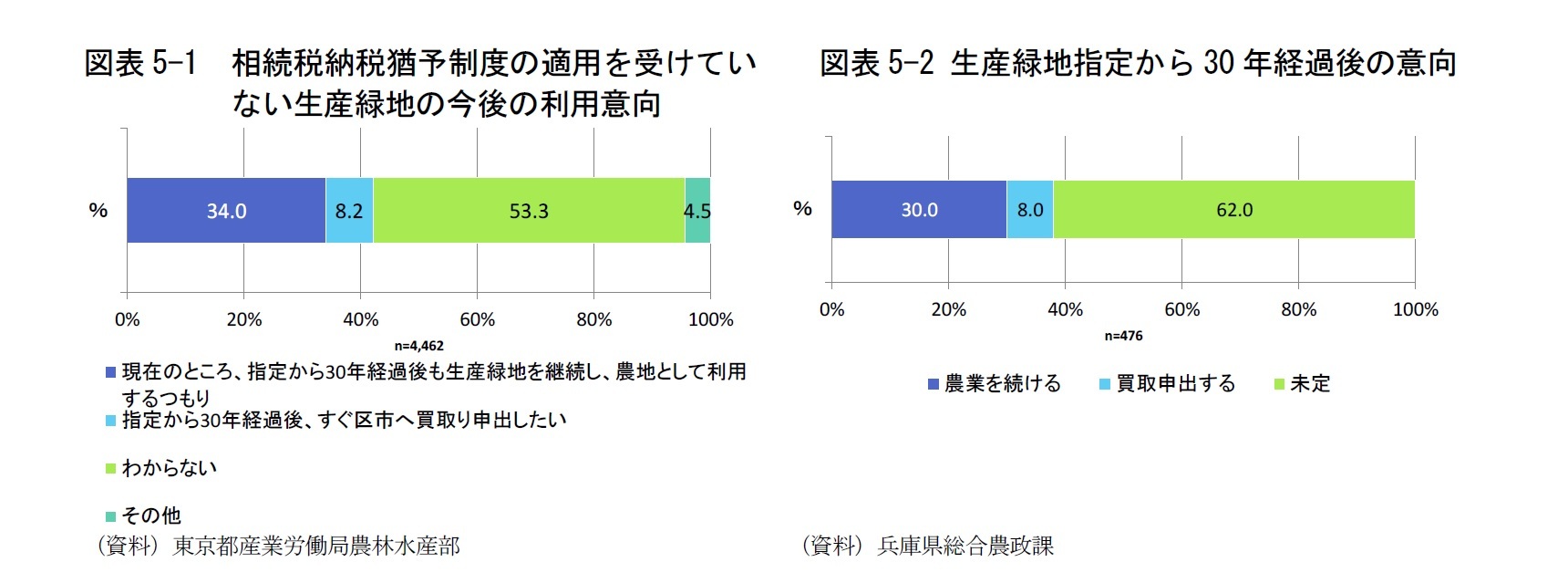

指定から30年経過後の営農継続意向について、東京都の調査結果では、「生産緑地を継続し、農地として利用するつもり」が34%、「すぐ買取り申出したい」が約8%、「わからない」が約53%、「その他」が約5%である。(図表5-1)

兵庫県の調査結果では、「農業を続ける」が30%、「買取り申出する」が8%、「未定」が62%で、この結果も類似している。(図表5-2)

東京都の「その他」は主な回答内容12から買取り申出意向に含め、兵庫県の「農業を続ける」は、生産緑地を継続すると解釈していいだろう。

こうした結果から、概ね生産緑地全体の3割に営農継続意向があって生産緑地を継続し、1割前後(8~13%)が継続意向なく買取り申出を希望、5~6割程度が未定と推察される。

指定から30年経過後の営農継続意向について、東京都の調査結果では、「生産緑地を継続し、農地として利用するつもり」が34%、「すぐ買取り申出したい」が約8%、「わからない」が約53%、「その他」が約5%である。(図表5-1)

兵庫県の調査結果では、「農業を続ける」が30%、「買取り申出する」が8%、「未定」が62%で、この結果も類似している。(図表5-2)

東京都の「その他」は主な回答内容12から買取り申出意向に含め、兵庫県の「農業を続ける」は、生産緑地を継続すると解釈していいだろう。

こうした結果から、概ね生産緑地全体の3割に営農継続意向があって生産緑地を継続し、1割前後(8~13%)が継続意向なく買取り申出を希望、5~6割程度が未定と推察される。

買取り申出希望農家が、所有する生産緑地全てを買取り申出するとは限らない。東京都の調査で、「指定から30年経過後、すぐ区市に買取り申出したい」と回答した農家の内、「すべての生産緑地の買取り申出を希望」は約48%、「一部の買取り申出を希望」は約52%である。東京都の結果に限られるが、半数以上の農家はすべてを転用しようとは考えていない。(図表5-3)

12 調査結果報告書には、その他の主な回答として「30年経過の前に農業従事者がいなくなる」、「相続税の支払いに充てる予定」とあり、死亡・故障による買い取り申し出を想定していると読み取れる内容になっている。

12 調査結果報告書には、その他の主な回答として「30年経過の前に農業従事者がいなくなる」、「相続税の支払いに充てる予定」とあり、死亡・故障による買い取り申し出を想定していると読み取れる内容になっている。

(3) 農業後継者の有無

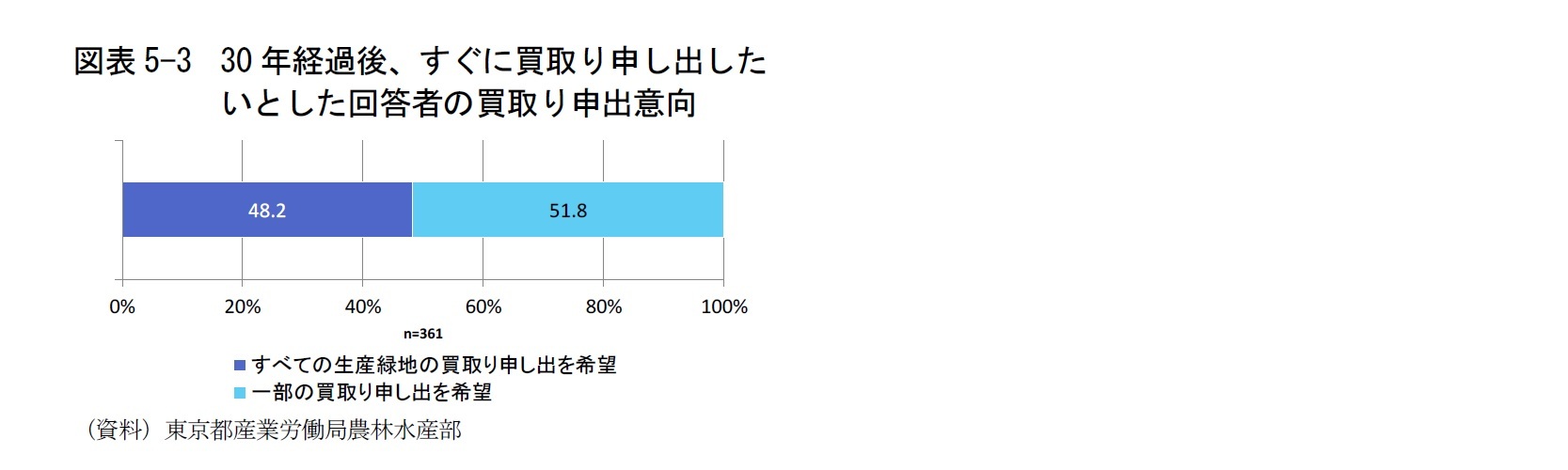

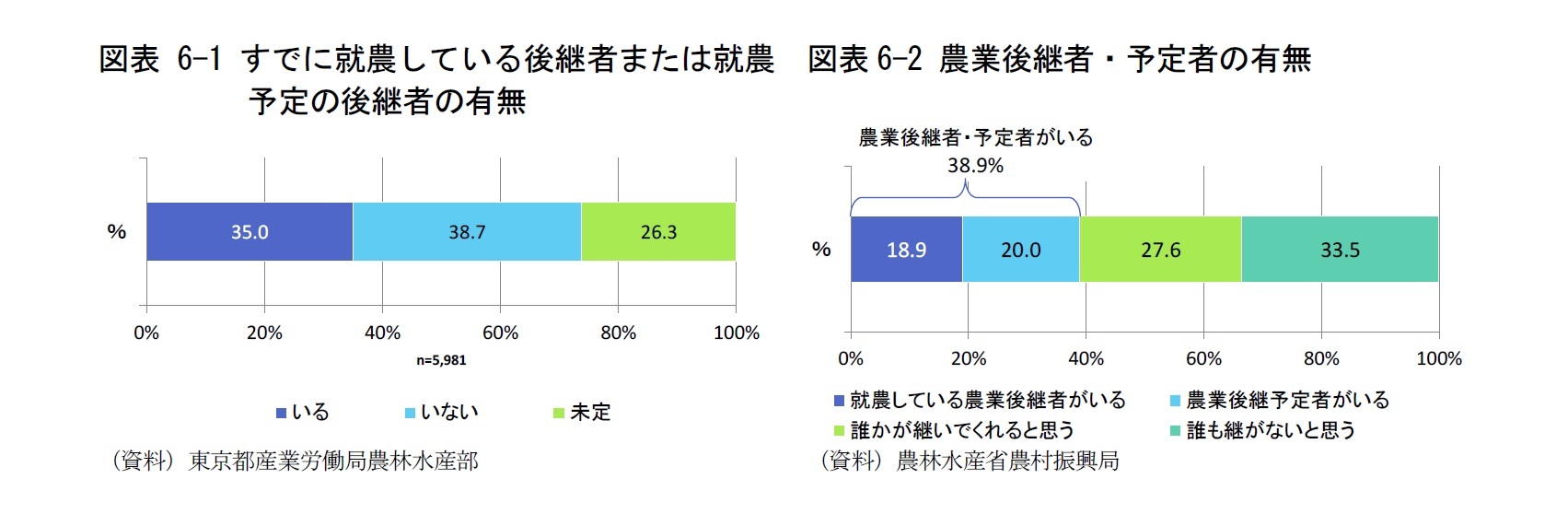

農業後継者の有無について、東京都の調査結果では、既に就農または就農予定の農業後継者が「いる」は35%、「いない」が約39%、「未定」が約26%である。(図表6-1)

やや古い調査であるが、2010年に農林水産省が三大都市圏特定市の農家を対象に実施したアンケート調査13では、「就農している農業後継者がいる」と「農業後継予定者がいる」の合計が約39%、「誰かが継いでくれると思う」という希望的観測が約28%、「誰も継がないと思う」が約34%である。(図表6-2)

希望的観測を「未定」、誰も継がないと思うは「いない」と読み替えると、農業後継者がいるのは生産緑地所有農家全体の概ね4割弱、未定が3~4割、なしが3割程度と捉えられる。

農業後継者の有無について、東京都の調査結果では、既に就農または就農予定の農業後継者が「いる」は35%、「いない」が約39%、「未定」が約26%である。(図表6-1)

やや古い調査であるが、2010年に農林水産省が三大都市圏特定市の農家を対象に実施したアンケート調査13では、「就農している農業後継者がいる」と「農業後継予定者がいる」の合計が約39%、「誰かが継いでくれると思う」という希望的観測が約28%、「誰も継がないと思う」が約34%である。(図表6-2)

希望的観測を「未定」、誰も継がないと思うは「いない」と読み替えると、農業後継者がいるのは生産緑地所有農家全体の概ね4割弱、未定が3~4割、なしが3割程度と捉えられる。

13 「都市農業に関する実態調査」2011年10月 農林水産省農村振興局 三大都市 圏特定市 39 市区対象。

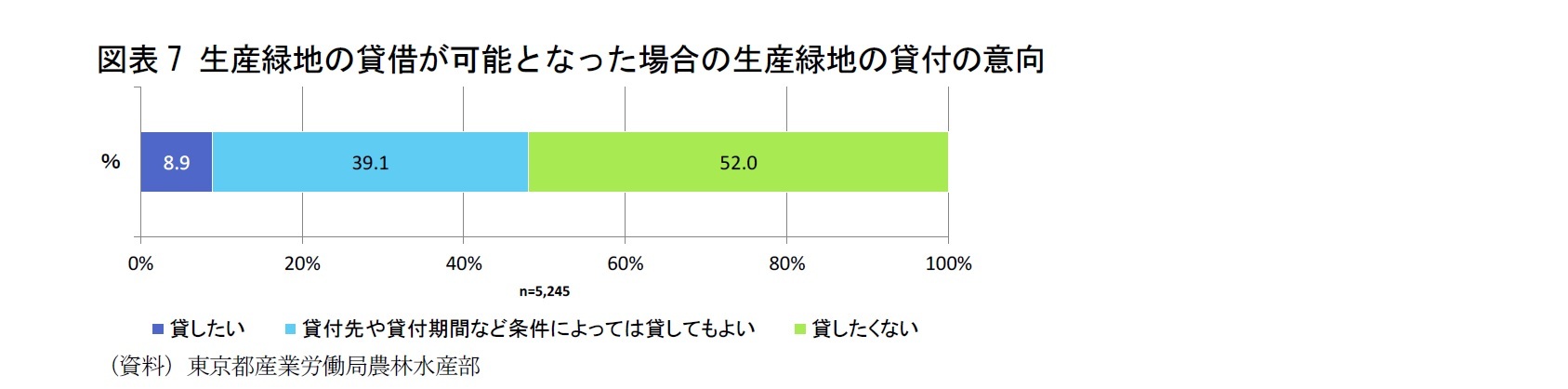

東京都のみの結果であるが、生産緑地所有農家全体のおおよそ半数に貸付の意向があり、半数に意向がないことが推察される。

アンケートは対象地域も時点も異なるため、この結果をただちに信頼性を持って生産緑地全体の状況を表すものではない。また、これ以外にも農家の選択に影響を与える要因は様々あると考えられる。

あくまで現時点のひとつの見方を示したものと捉えるべきである。ただし見てきたように、これら複数のアンケート結果を比較すると類似していることから、生産緑地所有農家の一定の傾向を表しているとも思われる。

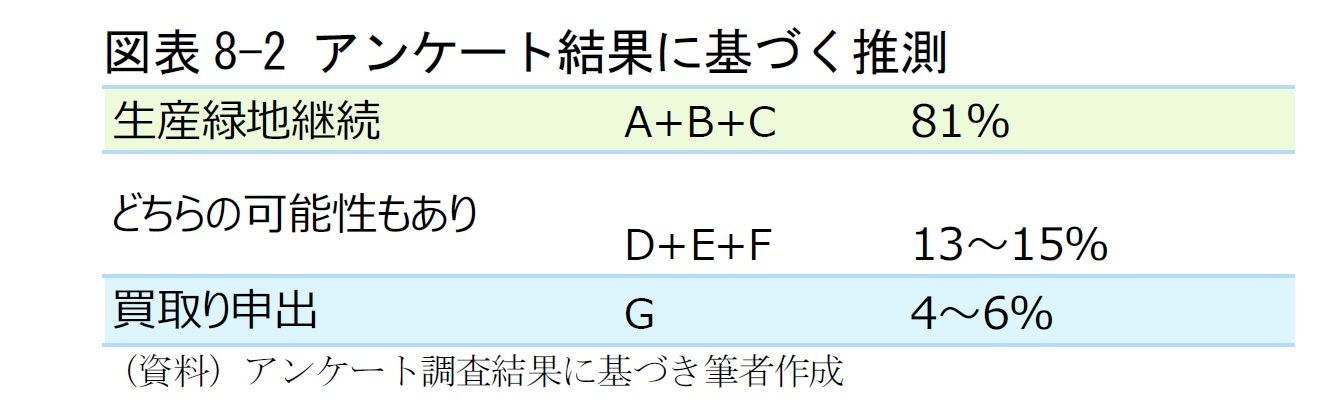

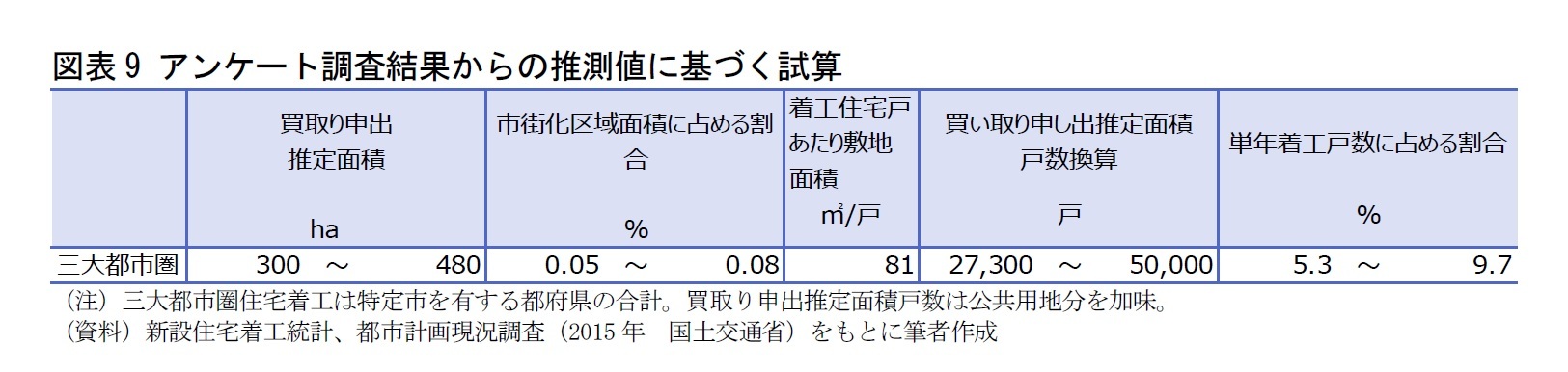

その点を断った上で、参考までに買取り申出(G)のケースについて面積等を試算した。アンケート結果に見たように、買取り申出すると決めている農家の内、所有するすべてを買取り申出するのは半数とする(確実に買取り申出するのは2~3%)。残りの半数の内さらに半数にあたる生産緑地が買取り申出されると想定して、買取り申出の割合を約3~5%とした。これを面積にすると、三大都市圏特定市全体で約300~480haになる15。これは、市街化区域面積の0.05~0.08%にあたる。

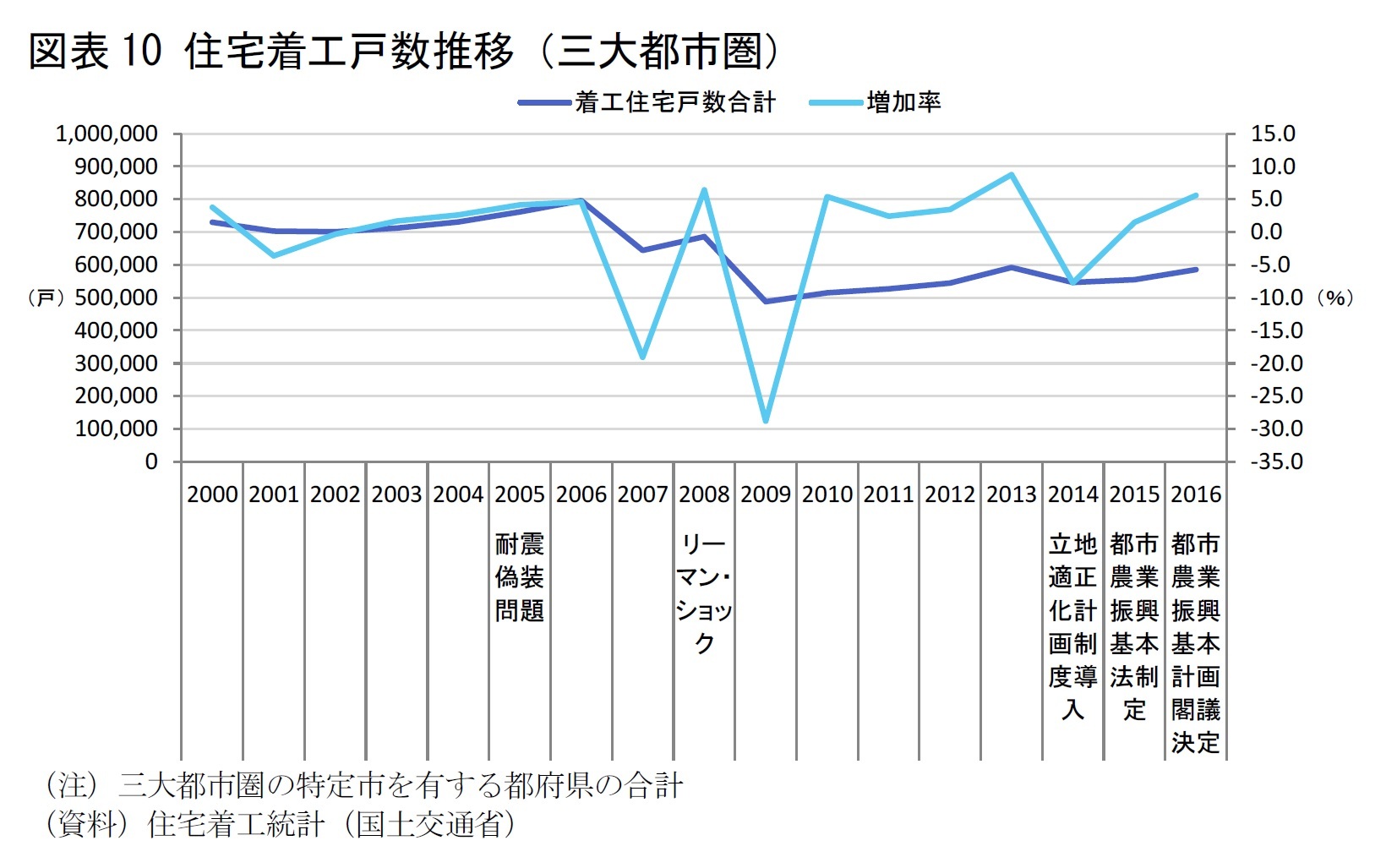

ここから公共施設用地分を控除し、着工住宅の平均戸あたり敷地面積から戸数換算すると、2万7,300~5万戸になり、単年における着工戸数の約5~10%にあたる。(図表9)

あくまで現時点のひとつの見方を示したものと捉えるべきである。ただし見てきたように、これら複数のアンケート結果を比較すると類似していることから、生産緑地所有農家の一定の傾向を表しているとも思われる。

その点を断った上で、参考までに買取り申出(G)のケースについて面積等を試算した。アンケート結果に見たように、買取り申出すると決めている農家の内、所有するすべてを買取り申出するのは半数とする(確実に買取り申出するのは2~3%)。残りの半数の内さらに半数にあたる生産緑地が買取り申出されると想定して、買取り申出の割合を約3~5%とした。これを面積にすると、三大都市圏特定市全体で約300~480haになる15。これは、市街化区域面積の0.05~0.08%にあたる。

ここから公共施設用地分を控除し、着工住宅の平均戸あたり敷地面積から戸数換算すると、2万7,300~5万戸になり、単年における着工戸数の約5~10%にあたる。(図表9)

実は、意向調査結果を意識して農家が考慮する流れを、アンケートの設問順に、(ア)相続税納税猶予制度適用状況、→(イ)営農継続意向、→(ウ)農業後継者の有無、→(エ)貸付けの意向とした。

しかし、アンケートは一連の法制度改正前に実施したものである。法制度改正の内容が周知されれば、次の流れのほうが自然に思える。つまり、(ア)相続税納税猶予制度適用状況、→(ウ)農業後継者の有無、→(エ)貸付けの意向まで考慮して、最終的に(イ)営農継続意向として、買取り申し出するかどうか判断するというものである。この順番で意向調査結果を当てはめれば、買取り申出する割合はさらに小さくなるはずである16。

さて、この数値が不動産市場にとって大きいとみるか、小さいとみるかであるが、通常は、買い取り申し出から、転用の届出、開発許可、条例に基づく開発調整、建築確認といった手続きを経て着工し、取引されるまで一定の期間を要する。

その手続きに要する期間は、開発規模によって異なることを考慮すると、すべてが単年で市場に供給されることはない。

しかし、アンケートは一連の法制度改正前に実施したものである。法制度改正の内容が周知されれば、次の流れのほうが自然に思える。つまり、(ア)相続税納税猶予制度適用状況、→(ウ)農業後継者の有無、→(エ)貸付けの意向まで考慮して、最終的に(イ)営農継続意向として、買取り申し出するかどうか判断するというものである。この順番で意向調査結果を当てはめれば、買取り申出する割合はさらに小さくなるはずである16。

さて、この数値が不動産市場にとって大きいとみるか、小さいとみるかであるが、通常は、買い取り申し出から、転用の届出、開発許可、条例に基づく開発調整、建築確認といった手続きを経て着工し、取引されるまで一定の期間を要する。

その手続きに要する期間は、開発規模によって異なることを考慮すると、すべてが単年で市場に供給されることはない。

14 図表7の(注)にあるように、結果を単純化している。

15 ベースになる生産緑地面積について、三大都市圏特定市は国土交通省資料に基づく値(2015年)を、図表8中の東京都、兵庫県は、都市計画現況調査(2015年3月31日時点 国土交通省)に基づき推計した。東京都、兵庫県はそれぞれのアンケート結果を当てはめている。ただし兵庫県の調査項目がないところは本文中の農水省、東京都の調査結果を用いている。三大都市圏の住宅着工は特定市を有する都府県の合計。

16 同じ方式で試算すると、買取り申出意向(G)は2~4%になり、そのうち買取り申出するのは1.5~2%となった。

(2018年03月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年問題の不動産市場への影響~生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年問題の不動産市場への影響~生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!