- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 無期転換ルール導入の課題は?-雇用保障のみならず処遇改善に対する保障の実施も、韓国の事例から学ぶ-

無期転換ルール導入の課題は?-雇用保障のみならず処遇改善に対する保障の実施も、韓国の事例から学ぶ-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

日本では、2013年4月に改正労働契約法が施行されることにより、今年の4月から、契約社員やパート・アルバイト、そして派遣社員のような有期契約労働者を対象に、「無期転換ルール」がスタートする。無期転換ルールとは、「有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、パートやアルバイトなど雇用期間が定められている有期契約労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」である 。改正労働契約法が施行されると、多くの労働者が無期雇用に転換できる権利を手にすることになるものの、実際はどうなるのだろうか。

そこで、日本の「無期転換ルール」と類似な「期間制および短時間労働者保護等に関する法律」をすでに施行している韓国の事例を見てみたい。

1 本稿は、金明中(2018)「曲がり角の韓国経済(29) 韓国から学ぶ無期転換ルール導入の課題-雇用保障のみならず処遇改善が切実」東洋経済日報2018年3月9日を加筆したものである。

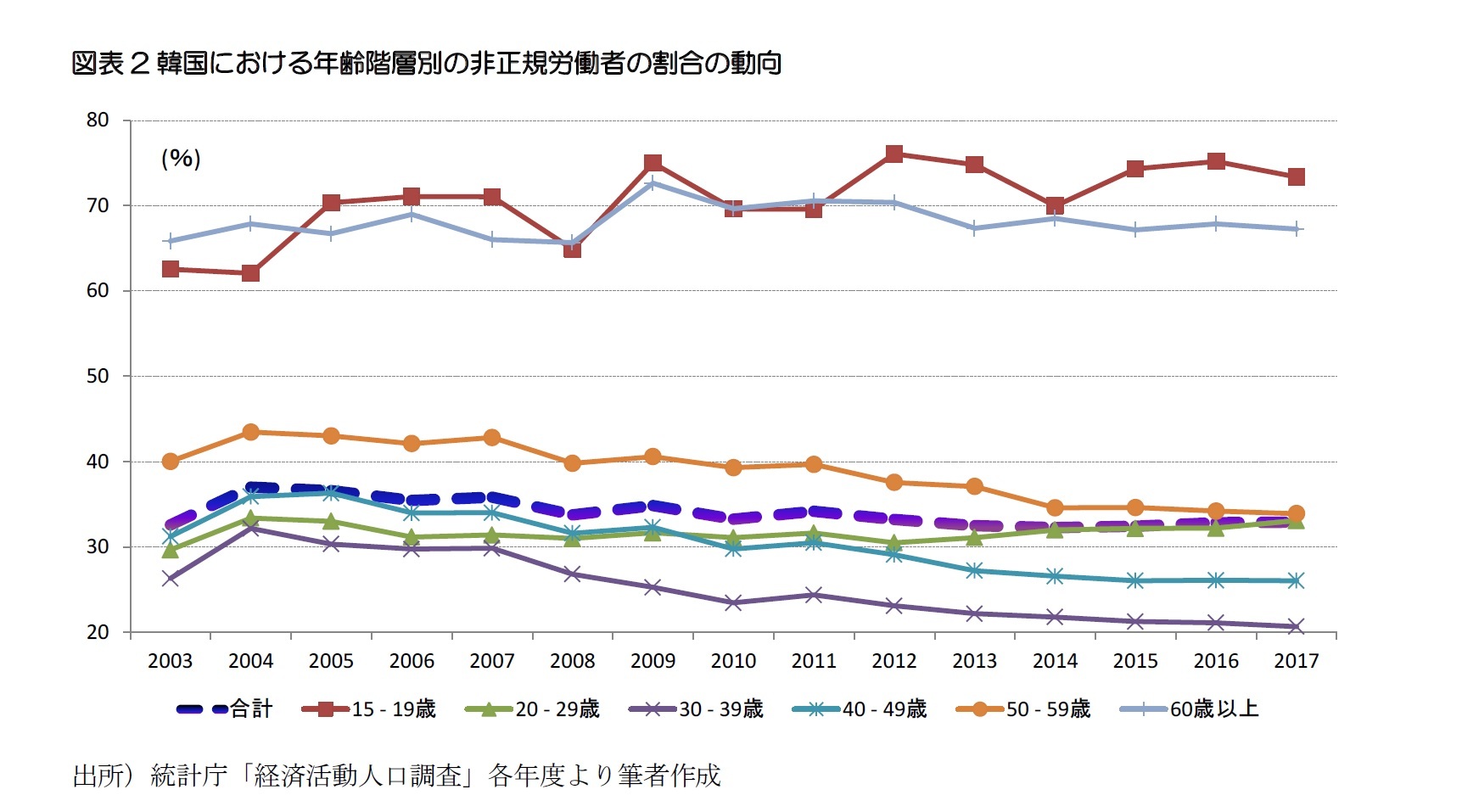

韓国では、IMF経済危機以降、企業の雇用調整が加速化し、労働者に占める非正規労働者の割合が急速に増加し始めた2。韓国政府は非正規労働者の実態を把握するために2003年から実態調査を行い、その結果労働者の3割以上が非正規職として労働市場に参加していることがあきらかになった。特に、彼らの多くは、不安定な雇用に付随する劣悪な労働条件に苦しんでいた。

問題の深刻性を認識した韓国政府は非正規職の乱用を抑制するとともに、非正規職に対する不合理な差別を是正することなどを目的に、2004年ごろから関連法の制定を準備し始め、ついに2007年7月に「期間制および短時間労働者保護等に関する法律(以下「非正規職保護法」)を施行した。「非正規職保護法」には、2年を超える契約労働者は期限の定めの無い「無期労働契約」に転換し、直接雇用することを経営側に義務付けることや賃金や労働条件などにおける不合理な差別を禁止すること、そして差別を受けた非正規職員は、労働委員会に是正命令を求めることができることなどの内容が含まれていた。

韓国の「無期転換ルール」が日本と大きく異なる点は、(1)「無期転換」が適用される通算契約期間(同一の使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間)が日本は5年であることに比べて韓国は2年であること、(2)日本は条件を満たしている有期契約労働者の申し込みにより無期労働契約に転換されることに対して、韓国は申し込み無しで無期労働契約に転換されることである。

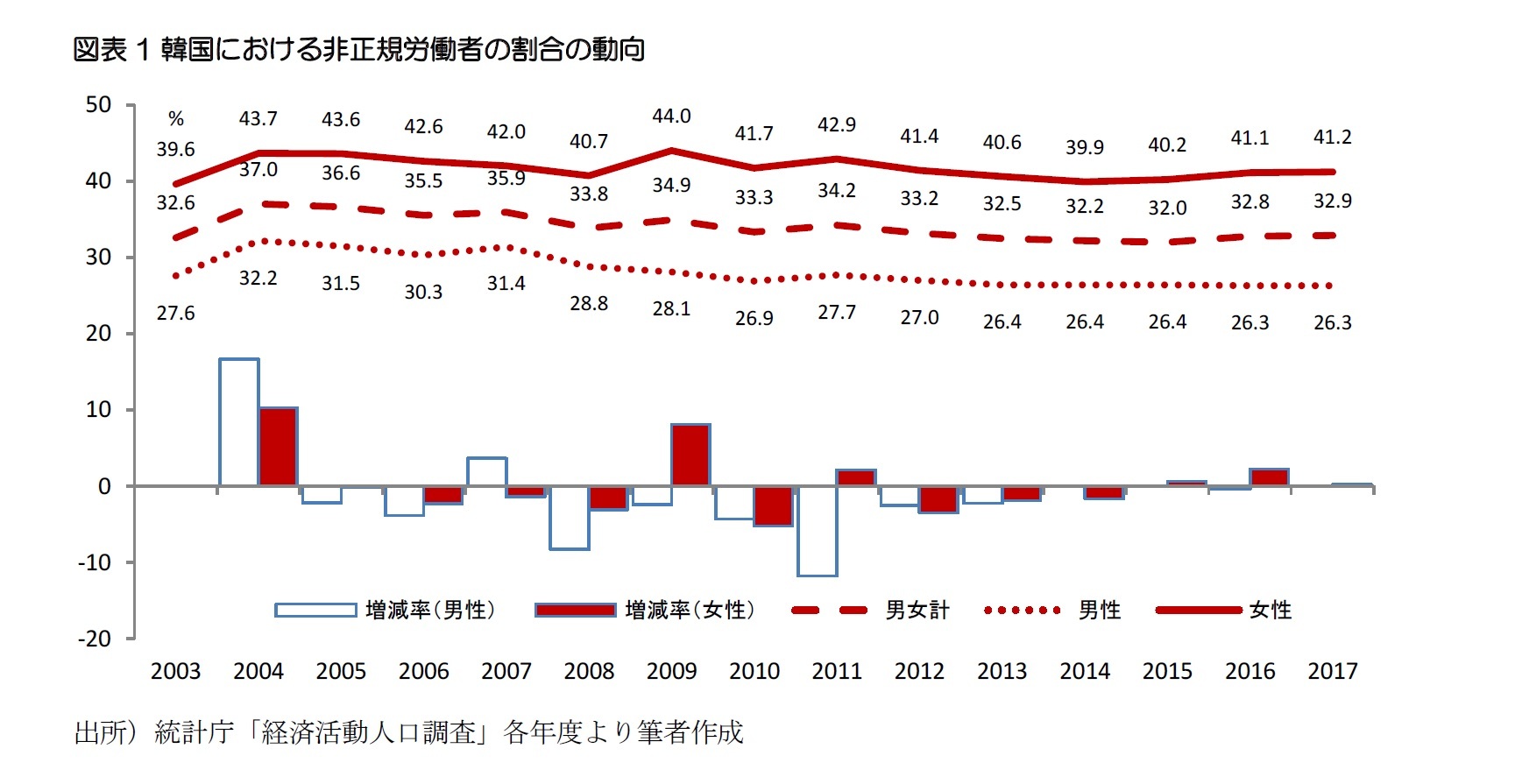

では、韓国において「非正規職保護法」が施行されてから状況はどのように変わっただろうか。まず、雇用者に占める非正規労働者の割合の変化からみて見よう。2004年8月に37.0%であった非正規労働者の割合は、非正規職保護法の施行直後である2007年8月には35.8%まで減少した。しかしながら、2004年8月以降非正規労働者の割合は減少傾向にあったので、非正規職保護法の施行が非正規労働者の割合の減少に影響を与えたとは断言できない。だが、2007年8月以降も非正規労働者の割合は減少し続け2015年3月には31.9%で、本格的に調査を始めた2004年以降最も低い水準を記録した。しかしながら、その後は再び増加し、2017年8月には32.9%で、2012年8月の33.2%以降5年ぶりの高い水準となった。

非正規職保護法の施行前と後の非正規労働者の割合の変化を男女別に見ると、男性は2006年8月と2017年8月の間に4.0ポイント非正規労働者の割合が減少していることに比べて、女性は1.4ポイントしか減少しておらず、この期間の非正規労働者の割合は主に男性を中心として減少していることがうかがえる。

韓国における「非正規職保護法」の施行が、非正規労働者の割合の減少や無期労働契約の増加に多少の良い影響を与えていると言えるものの、その効果は韓国政府が期待したほど大きくはなかった。つまり、2年を迎える時点で有期契約者の雇止めが発生し、彼らが担当していた仕事が外注化されるケースが頻発した。その代表的な例が2007年6月に起きた「イーランド争議」である。韓国の量販店「ホームエバー」を運営していたイーランド・リテール社は、「非正規職保護法」が施行される直前に2年以上働いている有期契約労働者1,100人のうち、521人の正規職転換を発表したものの、契約が満了される350人に対しては再契約をしないことを通知し、彼らが担当していたレジ部門などを外注化することを決めた。会社の駆け込み的な雇い止めに反対してアジュンマ(おばさん)を中心とした組合員たちは座り込みストライキに突入した。その後、ストライキは510日も続けられ、ようやく2008年11月13日に終結を迎えることになった。「イーランド争議」は、流通大手のサムソンテスコ・ホームプラスがホームエバー事業を買収してから組合員との交渉が進み、16ヶ月以上の非正規労働者の自動的な無期雇用化、ストライキ途中に解雇された一部組合員の復職などの成果は得られたものの、「非正規職保護法」の施行に対応するための企業の雇い止めが社会的な問題として浮上した。

「イーランド争議」は、マスコミや国民から注目されたこともあり、最悪の結果には至らなかったものの、韓国社会には不当に雇用契約が打ち切られても、劣悪な労働条件が提供されても、非正規ということだけで大きな差別を受けても何の抵抗もできない弱者がたくさん存在しており、この問題は「非正規職保護法」が施行されてから10年が経った今でも解決されていない。

また、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換されただけで、処遇水準が改善されていない、いわゆる名ばかり正規職も増加した。給料や福利厚生の面において正規職との格差が広がっている者も少なくない。それは、韓国社会における格差の拡大につながっている。

2 「韓国における非正規労働者の増加は、IMF経済危機に端を発する。韓国政府はIMFから融資を受ける条件として、企業、金融、公共部門、労働市場という4部門における構造改革を受け入れざるをえなかった。特に労働市場においては整理解雇制の導入や勤労者派遣法の制定などの労働市場の柔軟化政策の導入が求められた。」金 明中(2015)「第6章「韓国における労働市場と公的年金制度―現状と今後のあり方」」西村 淳(編著)『雇用の変容と公的年金』東洋経済新報社から引用。

韓国の経験を参考にすると、日本でも「無期転換ルール」が適用される前に雇い止めが発生する可能性は十分あると考えられる。但し、韓国が「無期転換ルール」の施行後間もなくリーマンショックという経済危機を迎えたことに比べて、日本は現在、労働力不足が深刻な状況であるので、韓国ほど雇い止めが深刻な問題にはならないだろう。しかしながら、日本においても無期雇用契約者の処遇改善の問題はいっこうに解決の道筋が見えてこない状況である。日本の労働契約法第20条では、有期契約労働者と無期契約労働者との間の差別を禁止しているものの、無期契約労働者と正規労働者の間の差別禁止については言及していない。つまり、2018年4月から実施される「無期転換ルール」は雇用の継続性は保障しているものの、無期契約労働者の処遇改善までは保障していないと言える。また、無期転換ルールが適用されたからと言って非正規労働者が正規労働者になるケースも少ないだろう。

雇い止めの深刻性が韓国ほどではないとしても、無期契約労働者の処遇改善に対する対策を怠っては、正規職労働者と無期契約労働者の間に新しい格差が生まれる恐れがある。無期契約労働者の処遇改善のための良策を慎重に考える必要があるだろう。

(2018年03月14日「基礎研レター」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【無期転換ルール導入の課題は?-雇用保障のみならず処遇改善に対する保障の実施も、韓国の事例から学ぶ-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

無期転換ルール導入の課題は?-雇用保障のみならず処遇改善に対する保障の実施も、韓国の事例から学ぶ-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!