- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- iPS細胞だとか再生医療だとか、訳わかんない。どうなっちゃうの?-実用化に向け突き進む夢の医療-

医療・ヘルスケア

2019年01月15日

iPS細胞だとか再生医療だとか、訳わかんない。どうなっちゃうの?-実用化に向け突き進む夢の医療-

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

とかげの尻尾が切れても、再生することはよく知られています。再生とは本来、このように身体の損なわれた部分が自力で複製され機能を取り戻すこと。再生医療は、ヒトが自然なままでは再生できない人体の一部を最新のバイオテクノロジーで再生して、再び健常な体を取り戻そうとすりものです。その再生医療を実現する上でキーとなるのが「多能性幹細胞」と呼ばれるES細胞やiPS細胞です。

最近、わが国発祥のiPS細胞を活用した難病治療の臨床研究(ヒトに対して行う医学研究)や治験(医療製品としての製造・販売承認を目指す臨床試験)の開始が相次いでいます。

克服不可能と思われてきた難治疾患を克服する夢の医療、再生医療は実現するのでしょうか。

最近、わが国発祥のiPS細胞を活用した難病治療の臨床研究(ヒトに対して行う医学研究)や治験(医療製品としての製造・販売承認を目指す臨床試験)の開始が相次いでいます。

克服不可能と思われてきた難治疾患を克服する夢の医療、再生医療は実現するのでしょうか。

2――ES細胞とiPS細胞

病気やケガで失われた臓器などを、再生しようとの研究は古くから行われてきました。体を作っているどのような細胞にでも成長させることができる、まっさらな細胞があれば再生医療が可能になるでしょう。こうした細胞を「多能性幹細胞」と呼びます。

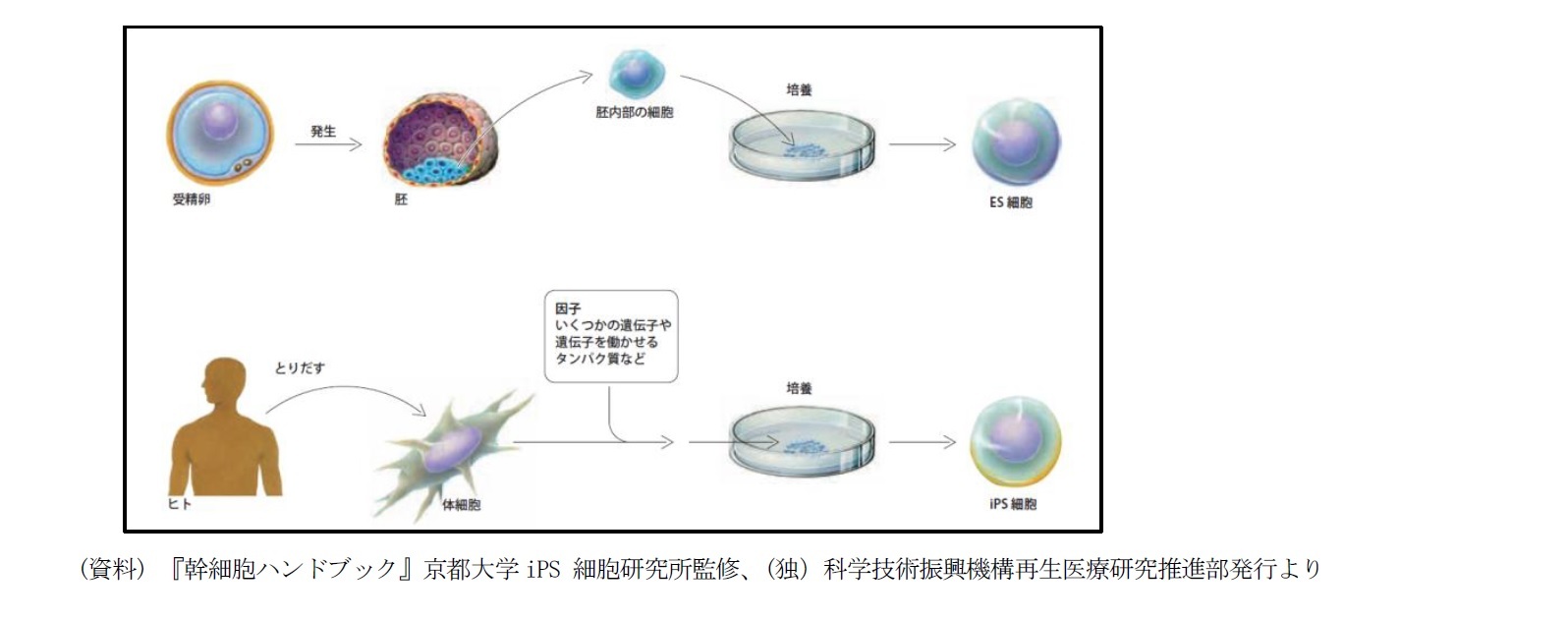

まず80年代から90年代にかけ、最初の多能性幹細胞であるES細胞(胚性幹細胞)が作り出されました。ES細胞は、受精後6~7日の受精卵から細胞を取り出し、それを培養して作製されます。不妊治療で使用されず廃棄予定となっていた受精卵が用いられます。しかし廃棄予定とはいえ、子どもになる可能性を持っていた受精卵を壊すことに抵抗を感じる人は少なくありません。また患者個々のES細胞を作ることは困難ですから、他人由来のES細胞から作った組織や臓器を移植することとなりますが、拒絶反応の問題があります。

このような問題を回避できる、もうひとつの多能性幹細胞として登場したのがiPS細胞(人工多能性幹細胞)です。2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞することとなる山中伸弥京都大学教授(当時、現京都大学iPS細胞研究所所長・教授)のグループにより2007年に報告されました。

ヒトの皮膚など、すでに特定部位の細胞に分化している細胞に、4つの遺伝子を入れて培養することで、人工的にまっさらな状態にもどしてiPS細胞は作成されました。皮膚や血液など、採取しやすい体細胞から作るので、受精卵を必要とするES細胞よりも作成しやすく、感情的な問題もありません。患者自身の皮膚等から作成したiPS細胞由来の組織や臓器を移植した場合には、拒絶反応も起きにくいと考えられます。

まず80年代から90年代にかけ、最初の多能性幹細胞であるES細胞(胚性幹細胞)が作り出されました。ES細胞は、受精後6~7日の受精卵から細胞を取り出し、それを培養して作製されます。不妊治療で使用されず廃棄予定となっていた受精卵が用いられます。しかし廃棄予定とはいえ、子どもになる可能性を持っていた受精卵を壊すことに抵抗を感じる人は少なくありません。また患者個々のES細胞を作ることは困難ですから、他人由来のES細胞から作った組織や臓器を移植することとなりますが、拒絶反応の問題があります。

このような問題を回避できる、もうひとつの多能性幹細胞として登場したのがiPS細胞(人工多能性幹細胞)です。2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞することとなる山中伸弥京都大学教授(当時、現京都大学iPS細胞研究所所長・教授)のグループにより2007年に報告されました。

ヒトの皮膚など、すでに特定部位の細胞に分化している細胞に、4つの遺伝子を入れて培養することで、人工的にまっさらな状態にもどしてiPS細胞は作成されました。皮膚や血液など、採取しやすい体細胞から作るので、受精卵を必要とするES細胞よりも作成しやすく、感情的な問題もありません。患者自身の皮膚等から作成したiPS細胞由来の組織や臓器を移植した場合には、拒絶反応も起きにくいと考えられます。

3――ES細胞、iPS細胞の活用

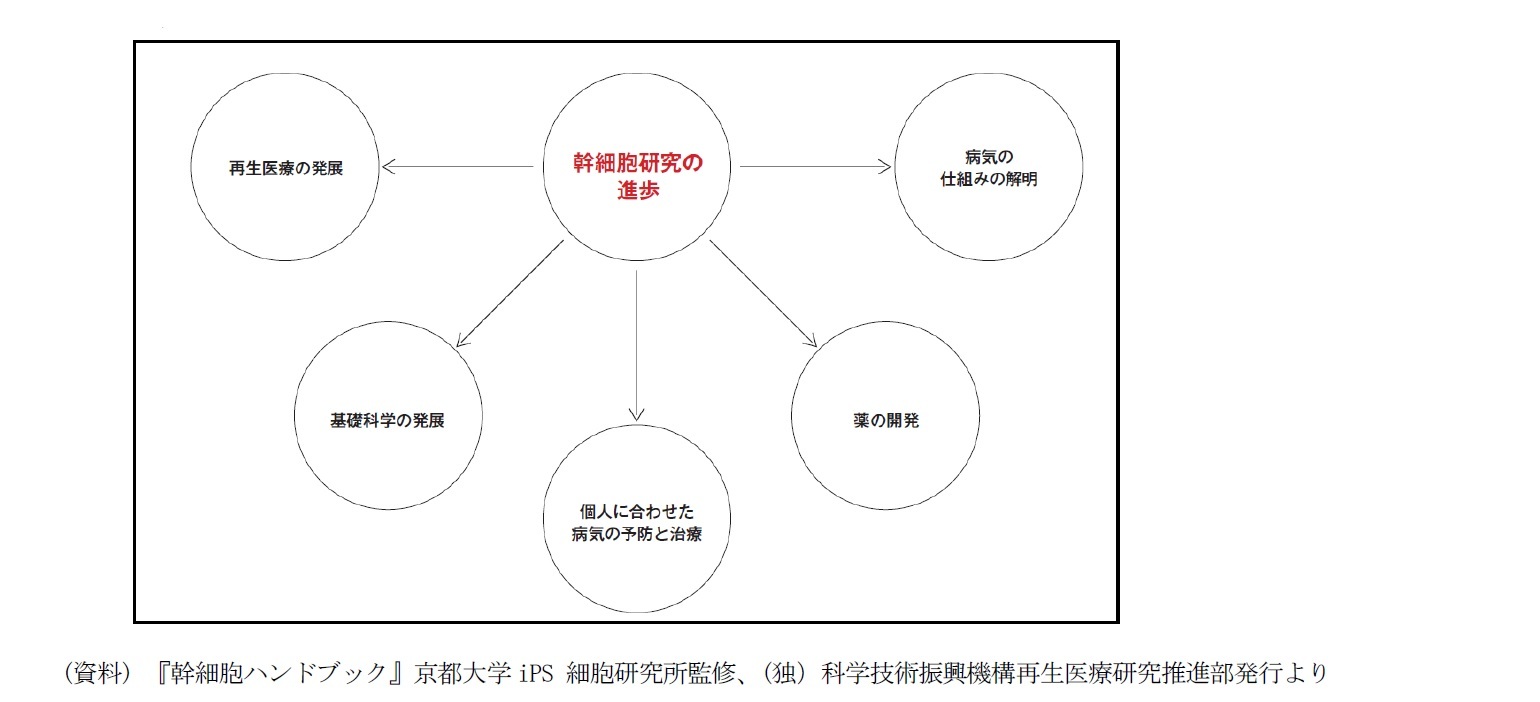

以下、「病気の仕組みの解明」、「薬の開発」、「再生医療の発展」の概要につき説明します。「個人に合わせた病気の予防と治療」については本レポートの最後で触れることとします。

なお、ここからは、主にiPS細胞を前提として文章を進めます。

なお、ここからは、主にiPS細胞を前提として文章を進めます。

1|病気の仕組みの解明

難治性疾患の患者の体細胞からiPS細胞を作り、それを神経、心筋、臓器など、患部の細胞に分化させ、病気の状態を再現できれば、その患部の状態や機能がどのように変化するかを研究することができます。患者由来のiPS細胞から作製された細胞を用いる研究は、動物の細胞を用いる場合と比べ、ヒトの病気のメカニズムを忠実に反映できます。病気の人の細胞にはどのような変化が起こっているのかがわかれば、病気の原因の解明に役立つでしょう。病気の進行を食い止めたり、遅らせたり、根治に向けた薬の開発へとつながるかもしれません。

2|薬の開発

ヒトのiPS細胞から作った臓器などの細胞で新薬の試験を行うことができれば、マウスなどの実験動物を使った試験よりも具体的で確実な実験結果を得ることができます。

直接、ヒトの体ではできないような薬剤の有効性評価や副作用の評価、毒性のテスト等も可能になりますから、新しい薬の開発が大いに進むと期待されます。

3|再生医療の発展

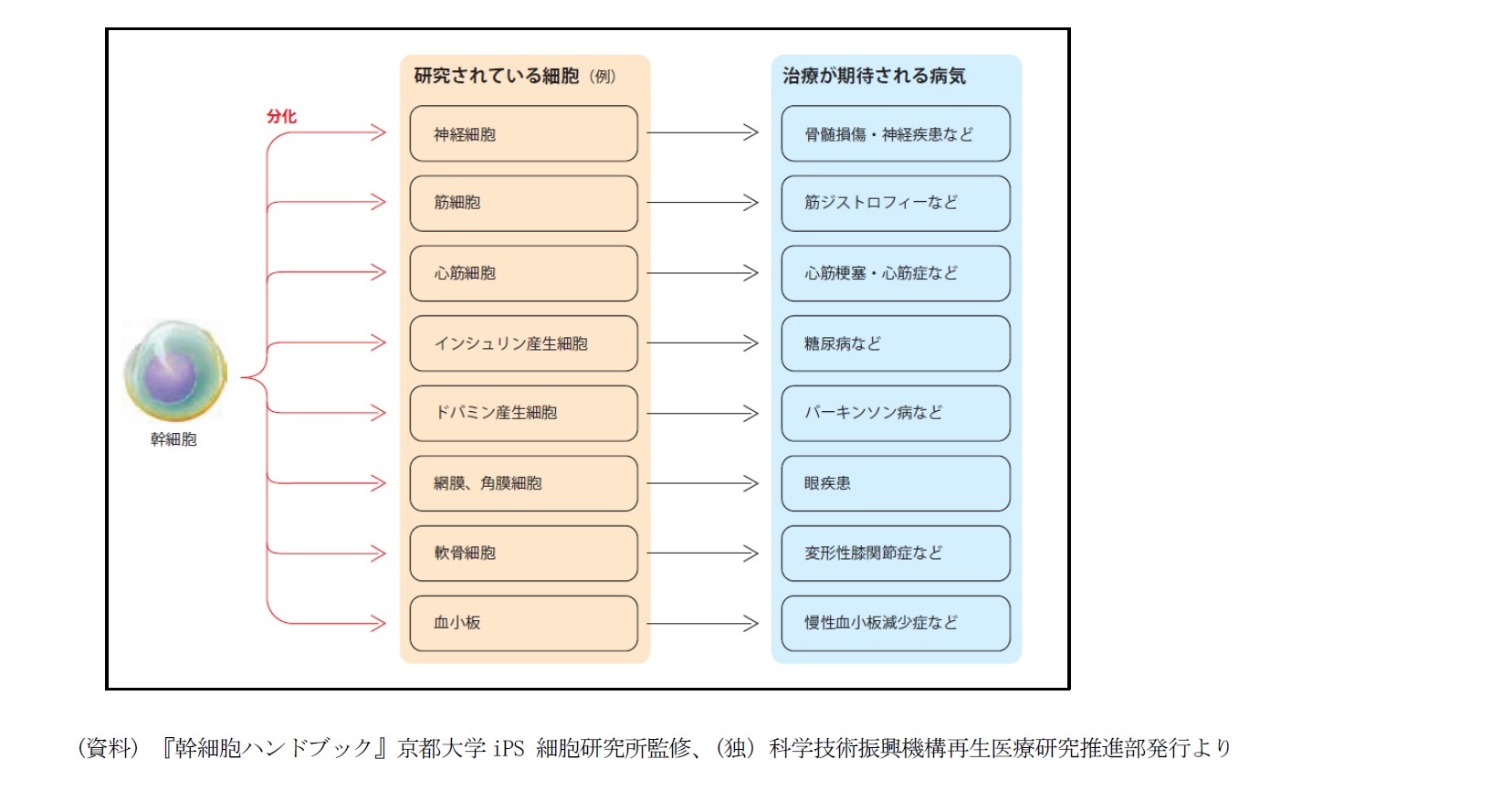

病気やけがで具合の悪い部分の細胞をES細胞やiPS細胞から作ることができれば、それを移植することにより失われた機能を回復したり、損傷をクリアすることができます。

たとえば外傷により神経が切断されてしまったような場合に、失われた神経ネットワークをつなぐことができるように神経細胞を移植するなどのケースが考えられています。

目の見えない人に網膜に分化する細胞を、心臓が悪い人に心筋に分化する細胞を、移植して治療できれば、傷んだ部分を修復できます。再生医療は、可能になれば究極の治療方法と言えるでしょう。

難治性疾患の患者の体細胞からiPS細胞を作り、それを神経、心筋、臓器など、患部の細胞に分化させ、病気の状態を再現できれば、その患部の状態や機能がどのように変化するかを研究することができます。患者由来のiPS細胞から作製された細胞を用いる研究は、動物の細胞を用いる場合と比べ、ヒトの病気のメカニズムを忠実に反映できます。病気の人の細胞にはどのような変化が起こっているのかがわかれば、病気の原因の解明に役立つでしょう。病気の進行を食い止めたり、遅らせたり、根治に向けた薬の開発へとつながるかもしれません。

2|薬の開発

ヒトのiPS細胞から作った臓器などの細胞で新薬の試験を行うことができれば、マウスなどの実験動物を使った試験よりも具体的で確実な実験結果を得ることができます。

直接、ヒトの体ではできないような薬剤の有効性評価や副作用の評価、毒性のテスト等も可能になりますから、新しい薬の開発が大いに進むと期待されます。

3|再生医療の発展

病気やけがで具合の悪い部分の細胞をES細胞やiPS細胞から作ることができれば、それを移植することにより失われた機能を回復したり、損傷をクリアすることができます。

たとえば外傷により神経が切断されてしまったような場合に、失われた神経ネットワークをつなぐことができるように神経細胞を移植するなどのケースが考えられています。

目の見えない人に網膜に分化する細胞を、心臓が悪い人に心筋に分化する細胞を、移植して治療できれば、傷んだ部分を修復できます。再生医療は、可能になれば究極の治療方法と言えるでしょう。

4――iPS細胞の実用化に向けた動き

現在、iPS細胞を使った再生医療は研究段階にあり、実用化はまだ先の話ではあります。

しかし最近、わが国発祥のiPS細胞を使った難病治療方法の臨床研究(実際にヒトに治療を行い、安全性や有効性を検証する研究)や治験(医療製品としての製造・販売承認を目指す臨床試験)の開始が相次いで報道されています。

もっとも取りかかりが早かったのは、加齢でものが見えにくくなる「加齢黄斑変性」という眼の病気の治療に、iPS細胞で作成した黄斑を移植するというもので、2014年に第1例目の移植治療が実施されました。

2018年には、脳内でドーパミンという物質を放出する神経細胞をiPS細胞で作成し移植するというパーキンソン病治療法の治験、iPS細胞由来の心筋シートを移植するという重症心不全治療の臨床研究、患者由来のiPS細胞から血小板を作製し移植するという再生不良性貧血治療の臨床研究などのスタートが伝えられています。

安全性の問題を含め、解決すべき事項はまだまだ多いということですが、実用化に向けた歩みは着実に進んでいるようです。

しかし最近、わが国発祥のiPS細胞を使った難病治療方法の臨床研究(実際にヒトに治療を行い、安全性や有効性を検証する研究)や治験(医療製品としての製造・販売承認を目指す臨床試験)の開始が相次いで報道されています。

もっとも取りかかりが早かったのは、加齢でものが見えにくくなる「加齢黄斑変性」という眼の病気の治療に、iPS細胞で作成した黄斑を移植するというもので、2014年に第1例目の移植治療が実施されました。

2018年には、脳内でドーパミンという物質を放出する神経細胞をiPS細胞で作成し移植するというパーキンソン病治療法の治験、iPS細胞由来の心筋シートを移植するという重症心不全治療の臨床研究、患者由来のiPS細胞から血小板を作製し移植するという再生不良性貧血治療の臨床研究などのスタートが伝えられています。

安全性の問題を含め、解決すべき事項はまだまだ多いということですが、実用化に向けた歩みは着実に進んでいるようです。

5――さいごに

以上、本レポートでは主にiPS細胞を念頭において記述してきましたが、諸外国での再生医療の研究においては、ES細胞を使ったものも多いと言われます。今後、日本でもiPS細胞とES細胞の双方を使用して、再生医療の実施に向けた取組が加速すると予想されます。

また「ES細胞、iPS細胞の活用」の項にもありましたように、幹細胞研究が進歩するとともに、「再生医療」、「遺伝子検査」等の技術が確立されれば、「オーダーメード医療」、「ゲノム医療」等と称される、その人の体質や病状等、個人ごとの違いを考慮して、最も有効な治療、予防等を行う「個人に合わせた病気の予防と治療」を行うことが可能になると考えられています。

大いに期待したいですね。

また「ES細胞、iPS細胞の活用」の項にもありましたように、幹細胞研究が進歩するとともに、「再生医療」、「遺伝子検査」等の技術が確立されれば、「オーダーメード医療」、「ゲノム医療」等と称される、その人の体質や病状等、個人ごとの違いを考慮して、最も有効な治療、予防等を行う「個人に合わせた病気の予防と治療」を行うことが可能になると考えられています。

大いに期待したいですね。

【参考資料】

本稿執筆にあたっては、『幹細胞ハンドブック』(京都大学iPS 細胞研究所監修、(独)科学技術振興機構再生医療研究推進部発行) 、京都大学iPS細胞研究所 CiRA(サイラ)ホームページ等の情報を大いに参考にさせていただきました。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/&ved=2ahUKEwixzIyV1brfAhUEvbwKHSD2B08QFjABegQIBxAD&usg=AOvVaw1GEZKHBmp4vg3H4W8nEfYc

本稿執筆にあたっては、『幹細胞ハンドブック』(京都大学iPS 細胞研究所監修、(独)科学技術振興機構再生医療研究推進部発行) 、京都大学iPS細胞研究所 CiRA(サイラ)ホームページ等の情報を大いに参考にさせていただきました。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/&ved=2ahUKEwixzIyV1brfAhUEvbwKHSD2B08QFjABegQIBxAD&usg=AOvVaw1GEZKHBmp4vg3H4W8nEfYc

(2019年01月15日「基礎研レター」)

松岡 博司のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/13 | 英国生保市場の構造変化-年金事業への傾斜がもたらした繁忙とプレーヤーの変化- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |

| 2024/03/12 | 主要国の生保相互会社の状況-各国で株式会社と相互会社の競争と共存が定常化-デジタル化等の流れを受けた新しい萌芽も登場- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |

| 2023/09/05 | コロナパンデミック前後の英国生保市場の動向(1)-年金を中核事業とする生保業績- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |

| 2023/07/19 | インド生保市場における 生保・年金のオンライン販売の動向-デジタル化を梃子に最先端を目指す動き- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【iPS細胞だとか再生医療だとか、訳わかんない。どうなっちゃうの?-実用化に向け突き進む夢の医療-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

iPS細胞だとか再生医療だとか、訳わかんない。どうなっちゃうの?-実用化に向け突き進む夢の医療-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!