- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 病床を減らそうとしているらしいけど、なぜ?

病床を減らそうとしているらしいけど、なぜ?

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――なぜ病床を減らそうとしているのか

しかし、実際には「病床数を減らすための政策」と位置付けられており、特に財務省は医療費を減らす観点に立ち、地域医療構想に期待している面があります。

では、なぜ病床を減らす必要があるのでしょうか。その結果として、私たちの暮らしにどんな影響があるのか考えてみましょう。

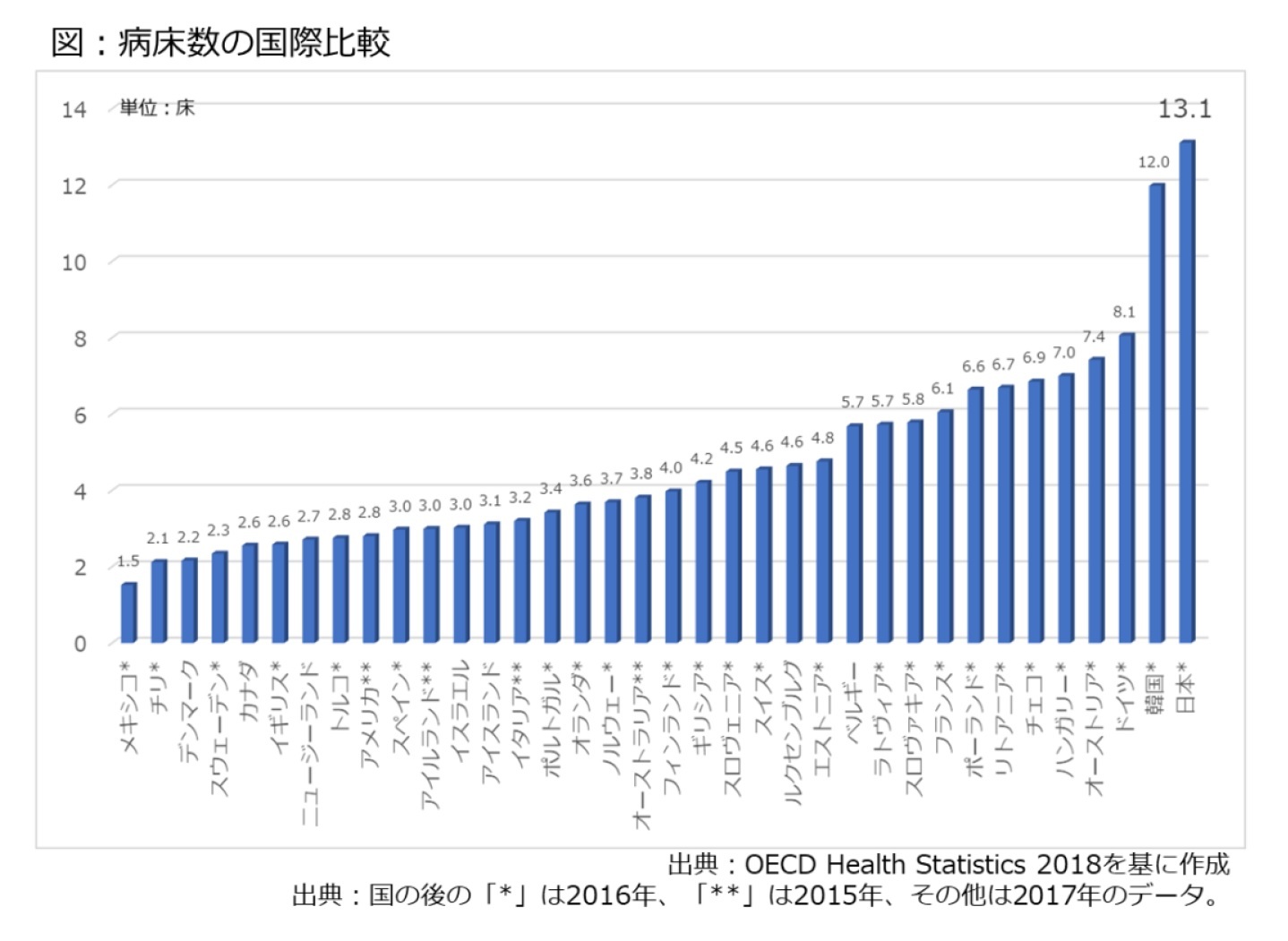

2――病床数の国際比較

病床削減が進められている背景を考える上では、他の先進国と比べて日本の病床数が突き抜けて多い点を念頭に置く必要があります。人口1,000人当たりの病床数に着目し、OECD(経済協力開発機構)に加盟している他の先進国と比べると、図1の通りに日本の病床数は突出しています。

こう書くと、いくつかの反論が予想されます。例えば、日本は他の国よりも高齢化が進んでおり、病床に対するニーズが大きくなる点を考慮する必要があります。さらに、医療のニーズは事前に予想が難しいため、どれぐらいの病床数が適正あるいは過剰なのか、厳密に示すことは困難です。国ごとの統計区分や国民性の違いを考慮する必要もあります。

しかし、2位の韓国は別にしても、3位以下との差は著しいですし、福祉国家の優等生として取り上げられる機会が多いデンマークで2.2床、スウェーデンで2.3床という状況です。

そう考えると、日本の病床が過剰であることは間違いありません。

医療政策の世界では以前から「病床が多いと医療費を増やす」と考え方が支持されています。これは医療経済学で「医師需要誘発仮説」として知られる考え方で、医療サービスでは患者―医師の情報格差が大きいため、患者のニーズだけでなく、医師の判断や治療が医療の需要を作り出すと考えられています。

その結果、「病床が作られると、患者と医療費が増える」という現象が生まれやすくなるわけです。実際、日本では都道府県別の人口当たり医療費と病床数の間に、高い相関関係が見られることが知られています。こうした状況を踏まえると、国際的に過剰な病床を削れば、増加する医療費を抑制できる可能性を期待できることになります。

では、医療費が増加すると、何が起きるのでしょうか。公的医療保険で使った医療費を意味する「国民医療費」という統計によると、国民医療費は40兆円を超えており、その費用については、40%程度を国・自治体の税金、30%弱を国民が支払う社会保険料、約20%を会社が支払う保険料、約10%を医療機関で支払う窓口負担で賄われています。

つまり、医療費の増加は国民に課せられる税金や社会保険料が増えることを意味するわけです。しかも、国家財政は今、借金(国債)で財源を調達している状況ですし、人口のボリュームが大きい「団塊の世代」が75歳以上になると、医療費は一層増えると見られており、その抑制が求められています。その方策として地域医療構想が期待されている面があります。

実際、地域医療構想の考え方を初めて打ち出した政府の社会保障国民会議は2008年の中間報告で、「過剰な病床の思い切った適正化」を掲げており、同じ認識は2013年の社会保障制度改革国民会議報告書に継承されています。

では、地域医療構想とはいったい、どんな政策なのでしょうか。次に見ていきたいと思います。

3――地域医療構想の概要

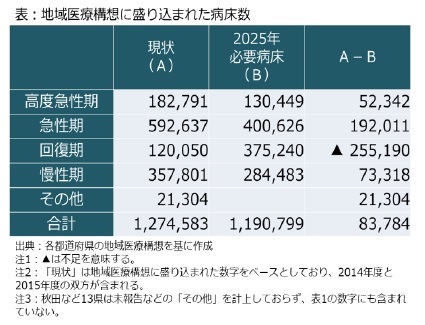

地域医療構想の策定に際して、各都道府県は厚生労働省の定めた計算式に基づき、(1)難しい手術に対応する高度急性期病床、(2)救急患者を受け入れる急性期病床、(3)リハビリテーションなどで自宅復帰を目指す回復期病床、(4)慢性疾患の人などを受け入れる慢性期病床――の4つの機能について、2025年の姿を予想しました。その際には2025年までの人口変動、高齢者の増加などを反映させています。それが表(B)の「必要病床」です。

さらに、各医療機関から「うちの病院は高度急性期の機能を提供しています」といった報告を都道府県に義務付けており、これを集計したのが表の(A)です。その上で、2つの差を明らかにすることで、4つの機能について将来の需給ギャップを示しました。

では、地域医療構想の推進に際して、どういったプロセスが想定されているのでしょうか。地域医療構想は策定することが目的ではありません。構想に示されたデータを基に、各地域の課題を抽出し、都道府県や地域の医療・介護従事者などの関係者が議論・調整していくことが期待されており、先に触れた通り、高度急性期病床と急性期病床の削減、回復期病床の充実、慢性期病床の削減と在宅医療の充実が求められることになります。

しかし、こうした議論を進める際、都道府県の面積だと範囲が大きくなり、きめ細かい対応が難しくなります。例えば、北海道の場合、札幌市周辺は人口と病院数が多いわけですが、その他の地域では人口減と医師不足に直面しており、事情が全く異なります。

そこで、各都道府県は地域医療構想の策定に際して、人口20~30万人単位の「構想区域」を設定しました。区域は全国で計341あり、最多の北海道は21区域、東京都は13区域に分かれています。そして、それぞれに「地域医療構想調整会議」という場が作られ、先に触れた関係者が議論・調整することが想定されています。

地域医療構想の内容、病床のデータ、構想区域の区割り、調整会議における議論は都道府県のウエブサイトで把握できると思いますので、興味を持たれた方はチェックしてみて下さい。ここでは東京都のウエブサイトのリンク先を参照として載せておきます。

◇東京都地域医療構想

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/kanren/tokyochiikiiryoukousou.html

4――おわりに

実際、医療費を減らそうとする余り、病床数を削り過ぎると、今度は「医療難民」が生まれかねません。そう考えると、病床削減による医療費の抑制だけでなく、患者の利便性を悪化させないバランス感覚が求められます。さらに、都道府県としては今後、住民の不安に対応するため、丁寧な説明や情報提供といった対応が求められるほか、医師の確保やドクターヘリの整備など地域の実情や課題に応じたきめ細かい配慮も必要になります。

(2019年01月17日「基礎研レター」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【病床を減らそうとしているらしいけど、なぜ?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

病床を減らそうとしているらしいけど、なぜ?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!