- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- ここに注目!原油相場~原油相場の動向と見通し

2018年02月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――原油相場の動向とその背景

1|原油価格は昨秋から上昇、世界的株安の一因にも

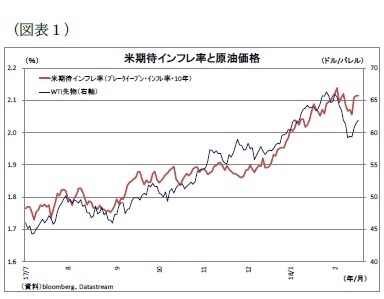

1|原油価格は昨秋から上昇、世界的株安の一因にも昨年秋以降、原油価格が上昇している。WTI先物価格は昨年夏場に1バレル40ドル台後半で推移していたが、今年1月末には一時66ドルを突破した。最近は世界的なリスクオフの影響などを受けてやや下落したものの、それでも足元で62ドル付近の高値を維持している(図表1)。

この原油価格上昇は、2月上旬以降の米金利上昇を発端とした世界的な株安の一因にもなった。米金利上昇の主因は米景気回復に伴うインフレ加速と(それに対応した)利上げペース加速観測が台頭したことだが、原油価格の大幅な上昇もインフレ期待を高めることで米金利押し上げに繋がってきた。実際、米国のブレークイーブン・インフレ率(市場が織り込む予想物価上昇率)と原油価格には、高い連動性が確認できる(図表1)。

つまり、原油価格の動向は、世界の金融市場全体に関わる問題ということになる。

2|原油価格上昇の背景

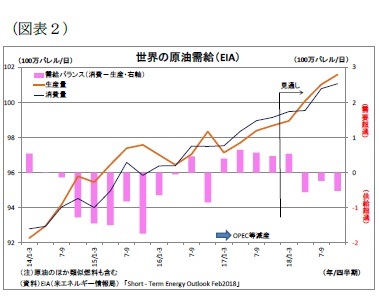

2|原油価格上昇の背景それでは、なぜ原油価格は上昇してきたのだろうか。改めて整理すると、最大の要因は原油需給の引き締まりだ。昨年年初からOPECとロシアなど主要産油国が大規模(日量180万バレル)な減産を開始。さらに減産は大方の予想以上に順守された。2014年から2016年にかけては世界の原油需給が大幅な供給超過となり、需給の緩みが原油価格の急落を招いたが、主要産油国の減産開始以降は、明確に需給がタイト化した(図表2)。減産に加えて、世界経済の回復に伴って需要が順調に回復したこともあり、減産開始前に過去最高水準にまで積み上がっていたOECD(経済協力開発機構)の原油在庫も大きく減少している。

2――今後の注目点と原油価格の見通し

1|最大のカギは米シェールの増産ペース

以上のとおり、原油価格上昇の背景には、主要産油国の減産、需要の回復、ドルの下落などがあり、今後も主要産油国による減産継続と需要の回復が原油価格の追い風になり続けるだろう。減産については、今年末までは現状のまま維持され、来年も産油国間で何らかの生産調整の枠組みが継続される可能性が高い。

以上のとおり、原油価格上昇の背景には、主要産油国の減産、需要の回復、ドルの下落などがあり、今後も主要産油国による減産継続と需要の回復が原油価格の追い風になり続けるだろう。減産については、今年末までは現状のまま維持され、来年も産油国間で何らかの生産調整の枠組みが継続される可能性が高い。

ただし、今後の原油相場の行方を左右する最大のカギは、米シェールの増産ペースと考えられる。

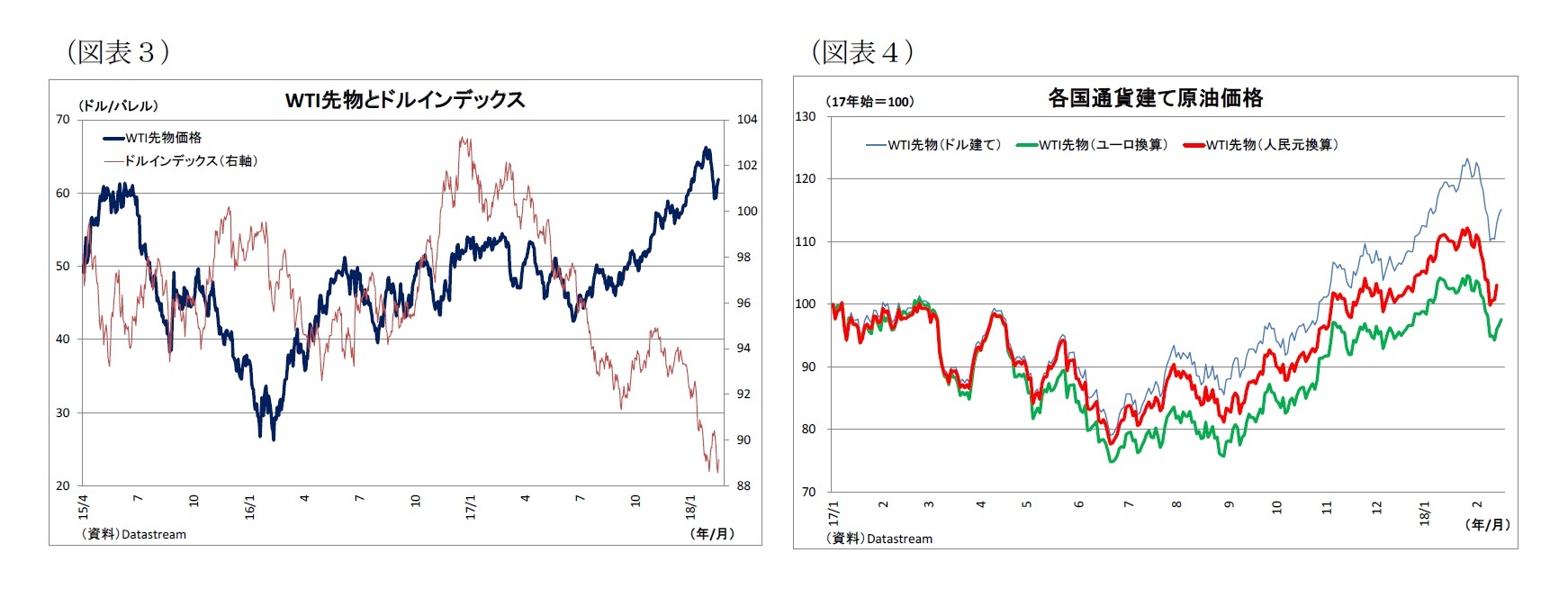

ただし、今後の原油相場の行方を左右する最大のカギは、米シェールの増産ペースと考えられる。従来、米シェールの生産動向は原油価格に多大な影響を及ぼしてきた。2014年から15年にかけての原油価格急落の主因は米シェール増産による供給過剰であり、16年における価格持ち直しの一因は、(あまりの低価格に耐えられなくなった)米シェールの生産縮小であった。この間、米シェールは図らずも原油価格の“スウィング・プロデューサー”的な役割を担ってきたため、米国の産油量と原油価格の間には明確な負の相関関係があった(図表5)。

一方、昨年後半以降は、主要産油国の減産、需要の回復、ドルの下落といった強材料を受けて、米シェール増産に対する市場の警戒が緩んだことで、米産油量と原油価格の負の相関関係は崩れ、正の相関に転じている(図表5)。つまり、米国の増産が続くなかで原油価格も大きく上昇してきたわけだが、米国の増産は決して軽視できない。

現に、EIA(米エネルギー省エネルギー情報局)が今月7日に公表した週次統計では、米原油生産量は統計開始後初めて日量1000万バレルを突破し、今後もシェールオイルを中心に増加を続けることがほぼ確実視されている。

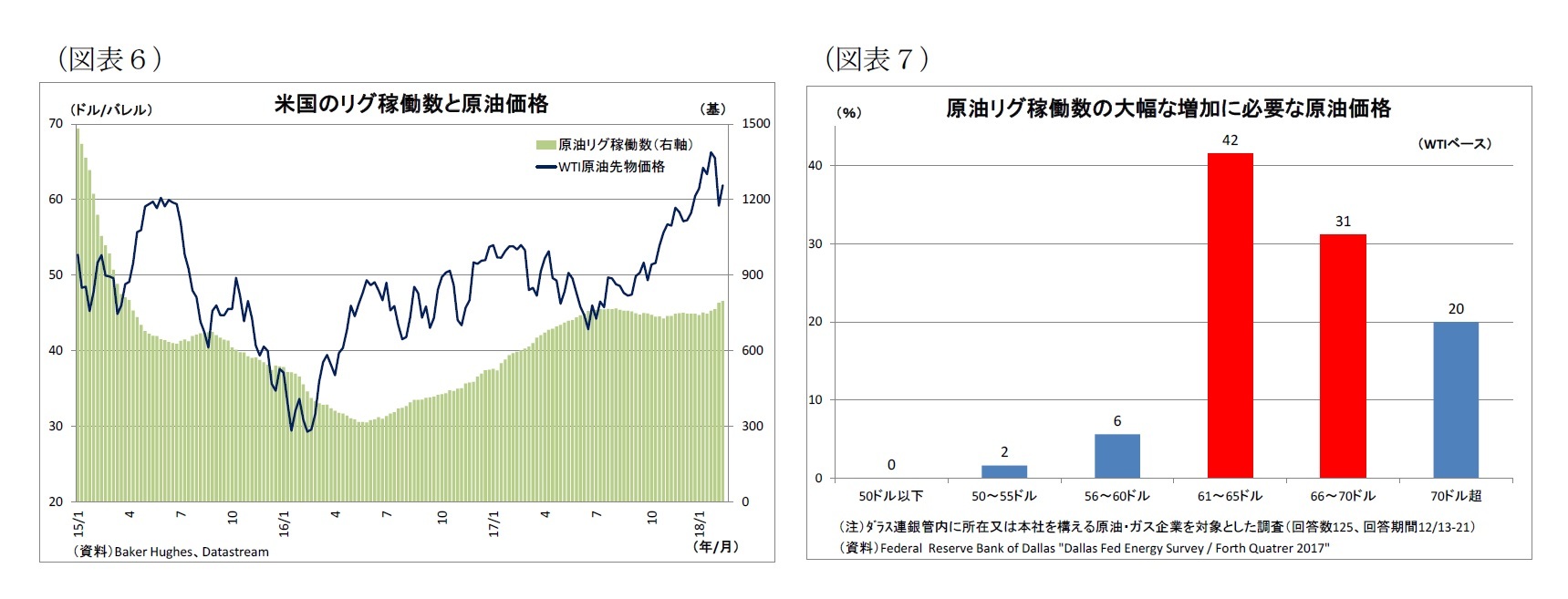

既に米原油生産量の先行指標となるリグ(油田の掘削装置)の稼働数は昨秋以降の原油価格上昇を受けて増加に転じている(図表6)。また、米主要シェール生産地区であるダラス連銀管内の原油・ガス企業を対象とした昨年12月の調査によれば、42%の企業が「WTIが現状並みの61~65ドルであればリグ稼働数の大幅な増加が可能」と回答したほか、32%の企業は「66~70ドルで大幅な増加が可能になる」と回答している(図表7)。シェールオイルの採算レートは、人件費や優良鉱区の有無、技術革新などの影響で変動する点には留意が必要だが、昨年末に成立した米税制改正によって設備投資の即時償却や法人税率引き下げが決まったことは、シェール増産の追い風になると考えられる。

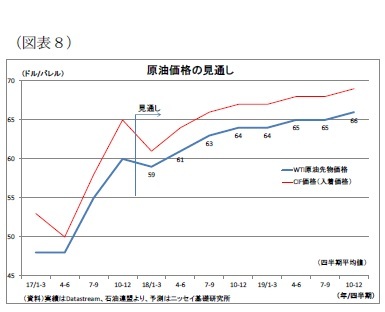

従って、原油価格が現状程度で続くか、さらに上昇した場合には、米シェールの増産ペースが加速し、世界の原油需給を緩和させる可能性が高い。

既に米原油生産量の先行指標となるリグ(油田の掘削装置)の稼働数は昨秋以降の原油価格上昇を受けて増加に転じている(図表6)。また、米主要シェール生産地区であるダラス連銀管内の原油・ガス企業を対象とした昨年12月の調査によれば、42%の企業が「WTIが現状並みの61~65ドルであればリグ稼働数の大幅な増加が可能」と回答したほか、32%の企業は「66~70ドルで大幅な増加が可能になる」と回答している(図表7)。シェールオイルの採算レートは、人件費や優良鉱区の有無、技術革新などの影響で変動する点には留意が必要だが、昨年末に成立した米税制改正によって設備投資の即時償却や法人税率引き下げが決まったことは、シェール増産の追い風になると考えられる。

従って、原油価格が現状程度で続くか、さらに上昇した場合には、米シェールの増産ペースが加速し、世界の原油需給を緩和させる可能性が高い。

また、ドル安という追い風がいずれ止むことも原油価格の重石になると見込まれる。最近はユーロ上昇(に伴うドル売り)や米国の保護主義・ドル安志向・財政赤字拡大への懸念などから、米金利上昇にも関わらずドル安が進んできた。今後もしばらくはドル安圧力の強い状況が続きそうだが、順調な成長が予想される米国のドルが数ヵ月にわたって売られ続けるとは考えにくい。春以降はドルが持ち直しに転じる可能性が高い。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年02月19日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ここに注目!原油相場~原油相場の動向と見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ここに注目!原油相場~原油相場の動向と見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!