- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果

2018年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――生産緑地の貸借円滑化法案までの経過

法案第2条の定義において「都市農地」とは、「生産緑地地区の区域内の農地」とあることから、これが、生産緑地の貸借を円滑化するための法律であることが分かる。

生産緑地は生産緑地法に基づき、都市計画で地区が決定される。生産緑地法に示された責務規定や指定要件から、生産緑地地区は、農地としての生産緑地が周辺の生活環境と調和して存在し、かつ将来それを公園などの公共施設として活用した際にも、その効果が十分得られることを見通して指定すると読み取れる。そのため、買取申し出制度1が設けられている。買い取られない生産緑地は、市街化区域にある以上宅地化することが前提になる。

しかしながら、人口減少、高齢化が進行する中、生産緑地地区制度が設けられた当時に比べ、市街化区域内農地への開発圧力は低下している。一方で、都市農業、都市農地を保全すべきとの都市住民の評価がかつてより高まっている。こうしたことを背景に、2015年、都市農業の安定的な継続、都市農業が持つ多様な機能の発揮を通じた良好な市街地形成を理念とする、「都市農業振興基本法」(以下、基本法)が成立した2。

2016年には、基本法に基づき、都市農業振興に関する新たな施策の方向性を示した「都市農業振興基本計画」(以下、基本計画)が策定3され、この考え方を受けて、都市緑地法の一部を改正する法律(生産緑地法一部改正含む)が昨年成立した。改正都市緑地法は、都市緑地政策の中に、都市農地を農地のままに位置づけた。これにより生産緑地は、いずれ公共施設や宅地にするものとの前提が、良好な都市環境の形成のために農地のまま極力保全することに転換したと言える。

このようにして、生産緑地地区の最初の指定から30年を迎え、多くの生産緑地が買取申し出可能になる(30年買取申し出)のを前に、特定生産緑地指定制度4など保全に向けた法制度改正がなされ、昨年末関連税制が決定した5。今回の法案は、都市緑地法等の一部を改正する法律とその関連税制も含めた、一連の都市農業政策、土地利用政策の中で生み出されたものである。

1 主たる従業者が死亡したときあるいは故障によって従事困難になったとき、又は生産緑地地区指定告示日から30年経過したときに、当該市区町村に対し時価で買い取るべき旨を申し出ることができる制度(生産緑地法第10条)。

2 「都市農業振興基本法のあらまし」(2015年7月農林水産省、国土交通省)参考

3 都市農業の振興に関する基本的な計画として、これからの都市農業の持続的な振興を図るための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本法第9条に基づいて定めるもの

4 生産緑地地区の決定(告示日)から30年経過の前に、特定生産緑地に指定することで、買取り申出次期を10年先送りする制度。

5 「生産緑地に関する税制改正の影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題」基礎研レポート2018年01月17日参照。

生産緑地は生産緑地法に基づき、都市計画で地区が決定される。生産緑地法に示された責務規定や指定要件から、生産緑地地区は、農地としての生産緑地が周辺の生活環境と調和して存在し、かつ将来それを公園などの公共施設として活用した際にも、その効果が十分得られることを見通して指定すると読み取れる。そのため、買取申し出制度1が設けられている。買い取られない生産緑地は、市街化区域にある以上宅地化することが前提になる。

しかしながら、人口減少、高齢化が進行する中、生産緑地地区制度が設けられた当時に比べ、市街化区域内農地への開発圧力は低下している。一方で、都市農業、都市農地を保全すべきとの都市住民の評価がかつてより高まっている。こうしたことを背景に、2015年、都市農業の安定的な継続、都市農業が持つ多様な機能の発揮を通じた良好な市街地形成を理念とする、「都市農業振興基本法」(以下、基本法)が成立した2。

2016年には、基本法に基づき、都市農業振興に関する新たな施策の方向性を示した「都市農業振興基本計画」(以下、基本計画)が策定3され、この考え方を受けて、都市緑地法の一部を改正する法律(生産緑地法一部改正含む)が昨年成立した。改正都市緑地法は、都市緑地政策の中に、都市農地を農地のままに位置づけた。これにより生産緑地は、いずれ公共施設や宅地にするものとの前提が、良好な都市環境の形成のために農地のまま極力保全することに転換したと言える。

このようにして、生産緑地地区の最初の指定から30年を迎え、多くの生産緑地が買取申し出可能になる(30年買取申し出)のを前に、特定生産緑地指定制度4など保全に向けた法制度改正がなされ、昨年末関連税制が決定した5。今回の法案は、都市緑地法等の一部を改正する法律とその関連税制も含めた、一連の都市農業政策、土地利用政策の中で生み出されたものである。

1 主たる従業者が死亡したときあるいは故障によって従事困難になったとき、又は生産緑地地区指定告示日から30年経過したときに、当該市区町村に対し時価で買い取るべき旨を申し出ることができる制度(生産緑地法第10条)。

2 「都市農業振興基本法のあらまし」(2015年7月農林水産省、国土交通省)参考

3 都市農業の振興に関する基本的な計画として、これからの都市農業の持続的な振興を図るための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本法第9条に基づいて定めるもの

4 生産緑地地区の決定(告示日)から30年経過の前に、特定生産緑地に指定することで、買取り申出次期を10年先送りする制度。

5 「生産緑地に関する税制改正の影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題」基礎研レポート2018年01月17日参照。

2――生産緑地の貸借を必要とする背景

法案を解説する前に、生産緑地の貸借円滑化が必要な理由と背景を整理したい。

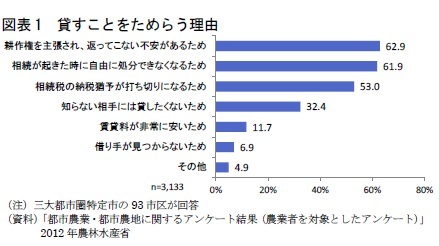

1|生産緑地を貸借できない理由

(1) 農地法の賃借人保護規定

なぜ生産緑地は貸借が困難なのであろうか。まず、市街化区域で農地の貸借を行うための法律の適用は農地法に限られ、農地法では農地に関する権利の移転や設定を制限していることがある。農地の権利は、自ら農業経営を行い、農作業に従事する者(耕作者)が取得すべきとする考え方が基礎にあるからだ。そのため、農地の賃借権や使用貸借権を設定する場合、農業委員会の許可を必要とする6。

また、賃借人は農地法によってその権利が手厚く保護されている。賃貸借期間満了までに賃貸人が賃借人に対し更新しない旨を伝えない場合、自動的に同一条件で更新(法定更新)となり7、賃貸借の解除、更新しない旨の通知は都道府県知事の許可を必要とする8といった規定が設けられている。こうした規定から、農地所有農家は農地を簡単には貸すことができない。

6 農地法第3条1項 農地を使用貸借権、使用収益権等の設定によって権利を移動させる場合、農業委員会の許可が必要。同第2項に、不許可要件を示しており、これに該当する場合は農業委員会は許可できないとしている。

7 農地法第17条 賃貸借期間が設定されている場合、賃貸借期間満了の1~6ヶ月前までに通知しないと同内容で賃貸借が更新されたものとみなす。

8 農地法18条1項。同条2項には、都道府県による許可要件が示されており、要件に当てはまる場合でなければ許可してはいけない。

(1) 農地法の賃借人保護規定

なぜ生産緑地は貸借が困難なのであろうか。まず、市街化区域で農地の貸借を行うための法律の適用は農地法に限られ、農地法では農地に関する権利の移転や設定を制限していることがある。農地の権利は、自ら農業経営を行い、農作業に従事する者(耕作者)が取得すべきとする考え方が基礎にあるからだ。そのため、農地の賃借権や使用貸借権を設定する場合、農業委員会の許可を必要とする6。

また、賃借人は農地法によってその権利が手厚く保護されている。賃貸借期間満了までに賃貸人が賃借人に対し更新しない旨を伝えない場合、自動的に同一条件で更新(法定更新)となり7、賃貸借の解除、更新しない旨の通知は都道府県知事の許可を必要とする8といった規定が設けられている。こうした規定から、農地所有農家は農地を簡単には貸すことができない。

6 農地法第3条1項 農地を使用貸借権、使用収益権等の設定によって権利を移動させる場合、農業委員会の許可が必要。同第2項に、不許可要件を示しており、これに該当する場合は農業委員会は許可できないとしている。

7 農地法第17条 賃貸借期間が設定されている場合、賃貸借期間満了の1~6ヶ月前までに通知しないと同内容で賃貸借が更新されたものとみなす。

8 農地法18条1項。同条2項には、都道府県による許可要件が示されており、要件に当てはまる場合でなければ許可してはいけない。

(2) 特定農地貸付法における農地法の特例

これに対し、市民農園の開設に用いられる、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(特定農地貸付法)による貸付は、農地法の特例が適用され、貸付に伴う権利移動について農業委員会の許可が不要となる。特定農地貸付の承認を農業委員会が行うためである。また、法定更新といった賃借人の権利を保護する規定が適用されない。特定農地貸付は、営利を目的としないことを要件にしているため、耕作者の地位と経営の安定を保証する規定を適用することは適当でないからだ9。これによって、農家が自治体等に農地を貸付けて市民農園を開設することが容易になっており、生産緑地での適用も可能だ。

9 「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行について」農林水産事務次官依命通知最終改正平成21年12月15日

これに対し、市民農園の開設に用いられる、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(特定農地貸付法)による貸付は、農地法の特例が適用され、貸付に伴う権利移動について農業委員会の許可が不要となる。特定農地貸付の承認を農業委員会が行うためである。また、法定更新といった賃借人の権利を保護する規定が適用されない。特定農地貸付は、営利を目的としないことを要件にしているため、耕作者の地位と経営の安定を保証する規定を適用することは適当でないからだ9。これによって、農家が自治体等に農地を貸付けて市民農園を開設することが容易になっており、生産緑地での適用も可能だ。

9 「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行について」農林水産事務次官依命通知最終改正平成21年12月15日

(3) 相続税納税猶予制度

しかし、特定農地貸付を用いても、貸付けた農地は相続税納税猶予制度10が適用できない。市街化区域での相続税納税猶予制度は、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいることを適用要件にしているためである。また、相続人も農業を営むことを求めているため、納税猶予の適用を受けている農地で、貸付を行うとその時点で猶予期間が確定し、猶予税額を納税しなければならない。11

生産緑地の相続税は近傍宅地と同等の評価がされるため、相続税の課税額は莫大になる。したがって、生産緑地で特定農地貸付による市民農園の開設は、農家にとってリスクが高いと考えられてきた。

10 農地の相続を受けた場合一定要件の下、相続税の納税を猶予する制度。都市営農農地(平成3年1月1日現在で3大都市圏の特定市の生産緑地)では納税猶予を受けた相続人が死亡した場合のみ納税免除となり、次に承継した相続人は新たに納税猶予の適用を受けられる。農地の売却、営農の廃止などの場合に猶予期間が確定し猶予税額に利子税を加えた額を納税しなければならない。

11 農業従事者が身体障害となった場合などに、「営農困難時貸付け」という制度があり、これは相続税納税猶予制度の適用を受けられる。

しかし、特定農地貸付を用いても、貸付けた農地は相続税納税猶予制度10が適用できない。市街化区域での相続税納税猶予制度は、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいることを適用要件にしているためである。また、相続人も農業を営むことを求めているため、納税猶予の適用を受けている農地で、貸付を行うとその時点で猶予期間が確定し、猶予税額を納税しなければならない。11

生産緑地の相続税は近傍宅地と同等の評価がされるため、相続税の課税額は莫大になる。したがって、生産緑地で特定農地貸付による市民農園の開設は、農家にとってリスクが高いと考えられてきた。

10 農地の相続を受けた場合一定要件の下、相続税の納税を猶予する制度。都市営農農地(平成3年1月1日現在で3大都市圏の特定市の生産緑地)では納税猶予を受けた相続人が死亡した場合のみ納税免除となり、次に承継した相続人は新たに納税猶予の適用を受けられる。農地の売却、営農の廃止などの場合に猶予期間が確定し猶予税額に利子税を加えた額を納税しなければならない。

11 農業従事者が身体障害となった場合などに、「営農困難時貸付け」という制度があり、これは相続税納税猶予制度の適用を受けられる。

(4) 生産緑地法の規定

生産緑地法では、買取申し出できるのは、指定から30年経過した場合以外に、「主たる従事者が死亡、故障で農業継続できない場合」としている。生産緑地を貸付けた場合、農地所有農家が主たる従事者ではなくなる(借受人が主たる従事者になる)ため、農地所有農家が死亡、故障した場合であっても買取申し出できないとの解釈が成り立つ。

また、借受人の死亡や故障により農地所有者が買取申し出をしようとするときは、農地の貸借の解約が要件となっている12。

買取申し出できなければ転用、売却することができず、相続税納税額を用意することができない。こうしたことを考慮すると、生産緑地の貸借は農家にとって不都合が多い。

12 生産緑地法10条。買取り申出の際に、市区町村やあっせん先が買い取る旨の通知書の送付を条件として、生産緑地にかかる権利を消滅させる旨の書面を提出しなければならない。

生産緑地法では、買取申し出できるのは、指定から30年経過した場合以外に、「主たる従事者が死亡、故障で農業継続できない場合」としている。生産緑地を貸付けた場合、農地所有農家が主たる従事者ではなくなる(借受人が主たる従事者になる)ため、農地所有農家が死亡、故障した場合であっても買取申し出できないとの解釈が成り立つ。

また、借受人の死亡や故障により農地所有者が買取申し出をしようとするときは、農地の貸借の解約が要件となっている12。

買取申し出できなければ転用、売却することができず、相続税納税額を用意することができない。こうしたことを考慮すると、生産緑地の貸借は農家にとって不都合が多い。

12 生産緑地法10条。買取り申出の際に、市区町村やあっせん先が買い取る旨の通知書の送付を条件として、生産緑地にかかる権利を消滅させる旨の書面を提出しなければならない。

(2018年02月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!