- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 2017~2019年度経済見通し

2018年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―景気回復期間は戦後2番目の長さに

日本経済は着実な回復を続けており、実質GDPは2016年1-3月期から7四半期連続のプラス成長となった。2012年12月に始まった今回の景気回復は、2017年9月で58ヵ月となり、「いざなぎ景気」の57ヵ月を上回り、戦後2番目の長さになったとみられる。

今回の景気回復期の特徴としては、2014年4月に消費税率の引き上げが実施され、景気が足踏み状態となっていた期間が長かったため、過去の大型景気と比べて経済成長率が低いことが挙げられる。回復局面における成長率(年平均)は、いざなぎ景気の11.5%、バブル期の5.4%、戦後最長景気の1.6%に対して、今回は1.5%にとどまっている。

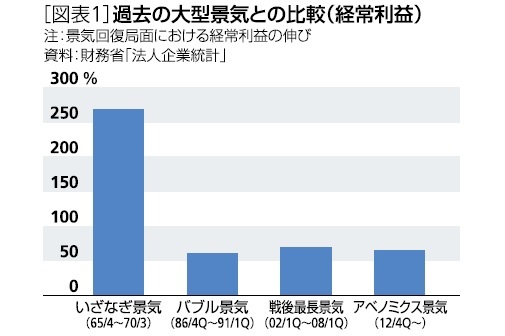

経済活動を企業部門と家計部門に分けてみると、企業部門は堅調だ。特に、企業収益(法人企業統計の経常利益)は今回の景気回復局面で65%増えており、いざなぎ景気には及ばないものの、バブル景気、戦後最長景気に匹敵する高い伸びとなっている[図表1]。

今回の景気回復期の特徴としては、2014年4月に消費税率の引き上げが実施され、景気が足踏み状態となっていた期間が長かったため、過去の大型景気と比べて経済成長率が低いことが挙げられる。回復局面における成長率(年平均)は、いざなぎ景気の11.5%、バブル期の5.4%、戦後最長景気の1.6%に対して、今回は1.5%にとどまっている。

経済活動を企業部門と家計部門に分けてみると、企業部門は堅調だ。特に、企業収益(法人企業統計の経常利益)は今回の景気回復局面で65%増えており、いざなぎ景気には及ばないものの、バブル景気、戦後最長景気に匹敵する高い伸びとなっている[図表1]。

2―企業の設備投資意欲は高まらず

設備投資は企業収益の改善を背景に底堅く推移している。日銀短観の2017年度設備投資計画は2016年度を上回る伸びとなっており、GDP統計の設備投資も2017年度に入ってから伸びを高めている。

ただし、足もとの設備投資の回復は、あくまでも企業収益の大幅な増加に伴う潤沢なキャッシュフローを主因としたもので、企業の設備投資スタンスが必ずしも積極化している訳ではない。企業の設備投資意欲を反映する「設備投資/キャッシュフロー比率」は低水準の推移が続いているが、企業収益が大幅に増加する中で設備投資の伸びが限定的にとどまっていることから、ここにきてさらに水準を切り下げている。

設備投資は先行きも堅調に推移するが、期待成長率の上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するだろう。また、好調が続く企業収益だが、2018年度には人件費上昇に伴うコスト増などから増益率が鈍化することが見込まれる。これに伴い2018年度入り後には設備投資の伸びも頭打ちとなる可能性が高い。

ただし、足もとの設備投資の回復は、あくまでも企業収益の大幅な増加に伴う潤沢なキャッシュフローを主因としたもので、企業の設備投資スタンスが必ずしも積極化している訳ではない。企業の設備投資意欲を反映する「設備投資/キャッシュフロー比率」は低水準の推移が続いているが、企業収益が大幅に増加する中で設備投資の伸びが限定的にとどまっていることから、ここにきてさらに水準を切り下げている。

設備投資は先行きも堅調に推移するが、期待成長率の上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するだろう。また、好調が続く企業収益だが、2018年度には人件費上昇に伴うコスト増などから増益率が鈍化することが見込まれる。これに伴い2018年度入り後には設備投資の伸びも頭打ちとなる可能性が高い。

3―個人消費の回復は緩やかにとどまる

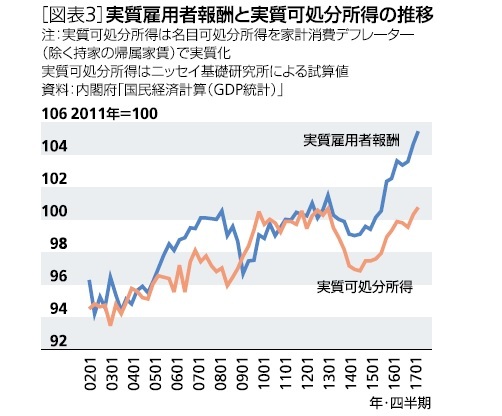

消費動向を左右する雇用所得環境の先行きを展望すると、雇用者数の大幅増加を主因として2017年度の名目雇用者報酬は前年比2.0%となるが、物価が上昇していることから、実質雇用者報酬は2016年度の前年比2.7%から同1.5%へと伸びが大きく低下することが見込まれる。

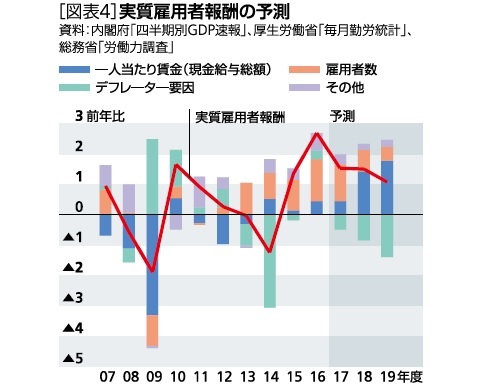

2018年度は企業業績の改善、物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回ることが予想される。今回の予測では、2018年の春闘賃上げ率は2017年の2.11%から2.35%まで高まることを想定している。この結果、2018年度の名目雇用者報酬は前年比2.4%と伸びが高まるが、円安、原油高の影響などから、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)が2017年度の前年比0.7%から同1.1%へと高まるため、実質雇用者報酬は前年比1.5%と2017年度と同じ伸びにとどまり、消費税率引き上げによって物価上昇率がさらに高まる2019年度には同1.1%へと伸びが低下するだろう[図表4]。

また、個人消費の動向を左右する家計の可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況は今後も継続する。2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるためである。民間消費は2017年度には消費性向の上昇によって前年比1.3%と可処分所得の伸びを上回るが、2018年度は同0.9%、2019年度が同0.7%と可処分所得と同程度の伸びとなるだろう。

2018年度は企業業績の改善、物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回ることが予想される。今回の予測では、2018年の春闘賃上げ率は2017年の2.11%から2.35%まで高まることを想定している。この結果、2018年度の名目雇用者報酬は前年比2.4%と伸びが高まるが、円安、原油高の影響などから、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)が2017年度の前年比0.7%から同1.1%へと高まるため、実質雇用者報酬は前年比1.5%と2017年度と同じ伸びにとどまり、消費税率引き上げによって物価上昇率がさらに高まる2019年度には同1.1%へと伸びが低下するだろう[図表4]。

また、個人消費の動向を左右する家計の可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況は今後も継続する。2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるためである。民間消費は2017年度には消費性向の上昇によって前年比1.3%と可処分所得の伸びを上回るが、2018年度は同0.9%、2019年度が同0.7%と可処分所得と同程度の伸びとなるだろう。

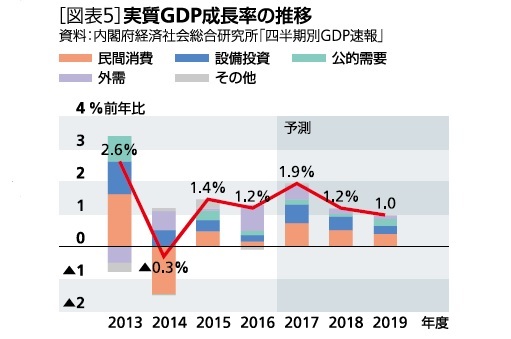

4―実質成長率は2017年度1.9%、2018年度1.2%、2019年度1.0%を予想

日本経済は、円安基調や海外経済の回復に伴う輸出の増加、高水準の企業収益を背景とした設備投資の回復が続くことが見込まれる一方、実質所得の低迷が続く家計部門は消費、住宅投資ともに低調に推移する公算が大きい。当面は企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くことが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に一定程度波及し、名目賃金の伸びは2017年度よりも高まるだろう。ただし、物価上昇率が高まることから実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。また、企業の投資スタンスが慎重な中では企業収益の減速に伴い設備投資の伸びが頭打ちとなることは避けられないだろう。この結果、2018年度の成長率は2017年度よりも明確に低下する可能性が高い。ただし、景気の回復基調は維持され、2018年度末頃には景気回復期間が戦後最長景気(2002年2月~2008年2月)を上回り、過去最長を更新する公算が大きい。

2019年度は2019年10月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)が経済、物価に影響を及ぼす。ただし、前回よりも税率の引き上げ幅が小さく、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞への軽減税率の適用によって、1%引き上げによる消費者物価への影響は従来の約4分の3にとどまる。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、2019年度への影響は1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、年度途中からの引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDPは消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。次回の消費税率引き上げは前回に比べて経済に対するマイナスの影響が小さくなることに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、2019年度の経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

実質GDP成長率は2017年度が1.9%、2018年度が1.2%、2019年度が1.0%と予想する[図表5]。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に一定程度波及し、名目賃金の伸びは2017年度よりも高まるだろう。ただし、物価上昇率が高まることから実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。また、企業の投資スタンスが慎重な中では企業収益の減速に伴い設備投資の伸びが頭打ちとなることは避けられないだろう。この結果、2018年度の成長率は2017年度よりも明確に低下する可能性が高い。ただし、景気の回復基調は維持され、2018年度末頃には景気回復期間が戦後最長景気(2002年2月~2008年2月)を上回り、過去最長を更新する公算が大きい。

2019年度は2019年10月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)が経済、物価に影響を及ぼす。ただし、前回よりも税率の引き上げ幅が小さく、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞への軽減税率の適用によって、1%引き上げによる消費者物価への影響は従来の約4分の3にとどまる。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、2019年度への影響は1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、年度途中からの引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDPは消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。次回の消費税率引き上げは前回に比べて経済に対するマイナスの影響が小さくなることに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、2019年度の経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

実質GDP成長率は2017年度が1.9%、2018年度が1.2%、2019年度が1.0%と予想する[図表5]。

(2018年01月11日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017~2019年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017~2019年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!