- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 日本におけるテレワークの現状や課題-長時間労働の改善のための考察-その2-

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――長時間労働に対する今までの取り組み

テレワーカーは、働く場所により、在宅型テレワーカー(自宅でテレワークを行うテレワーカー)、サテライト型テレワーカー(自社の他事業所、または複数の企業や個人で利用する共同利用型オフィスやコワーキングスペース等でテレワークを行うテレワーカー)、モバイル型テレワーカー(顧客先・訪問先・外回り先、喫茶店・図書館・出張先のホテル等、または移動中にテレワークを行うテレワーカー)に分類される。

内閣府が発表した「平成28年版情報通信白書」では、テレワークのメリットを「就労者にとっては、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方が可能となるため、ワーク・ライフ・バランスの向上や通勤による疲労軽減、地方における就業機会の増加などが期待される。また、企業にとっては、従業員の生産性向上や災害時やパンデミック1発生時における事業継続性の確保、人材流出の防止策として期待される。そして、社会全体にとっては、子育てや介護等を理由とした離職の抑制や、高齢者や障害者等の就業機会の拡大による、労働力の確保として期待される。」と説明している。

長時間労働の改善策としても期待されているテレワークは日本にどのぐらい普及しているだろうか。

1 パンデミック(pandemic)とは、感染症が世界的規模で大流行すること、感染爆発。出所)『新明解国語辞典第七版』三省堂。

2――テレワークの現状

日本でテレワークの現状が把握できる代表的な調査としては、総務省の「通信利用動向調査」と国土交通省の「テレワーク人口実態調査」が挙げられる。総務省の「通信利用動向調査」は、世帯、事業所、企業ごとの電気通信・放送サービス等の利用実態とその動向を把握することを目的に2000年から実施された調査であり、2009年からはテレワークの現状についても調査を実施している。一方、国土交通省の「テレワーク人口実態調査」は、就労者の働き方の実態をWEB調査により把握することで、今後のテレワークの普及促進策に役立てることを目的として、2002年から実施されている2。2016年度の調査では、モバイルワークなど在宅以外も含めたテレワークの実施実態や、業種・職種等によるテレワークの普及度合い、勤務先におけるテレワーク制度等の有無別の実施状況や効果の違いなどについて聞いている。

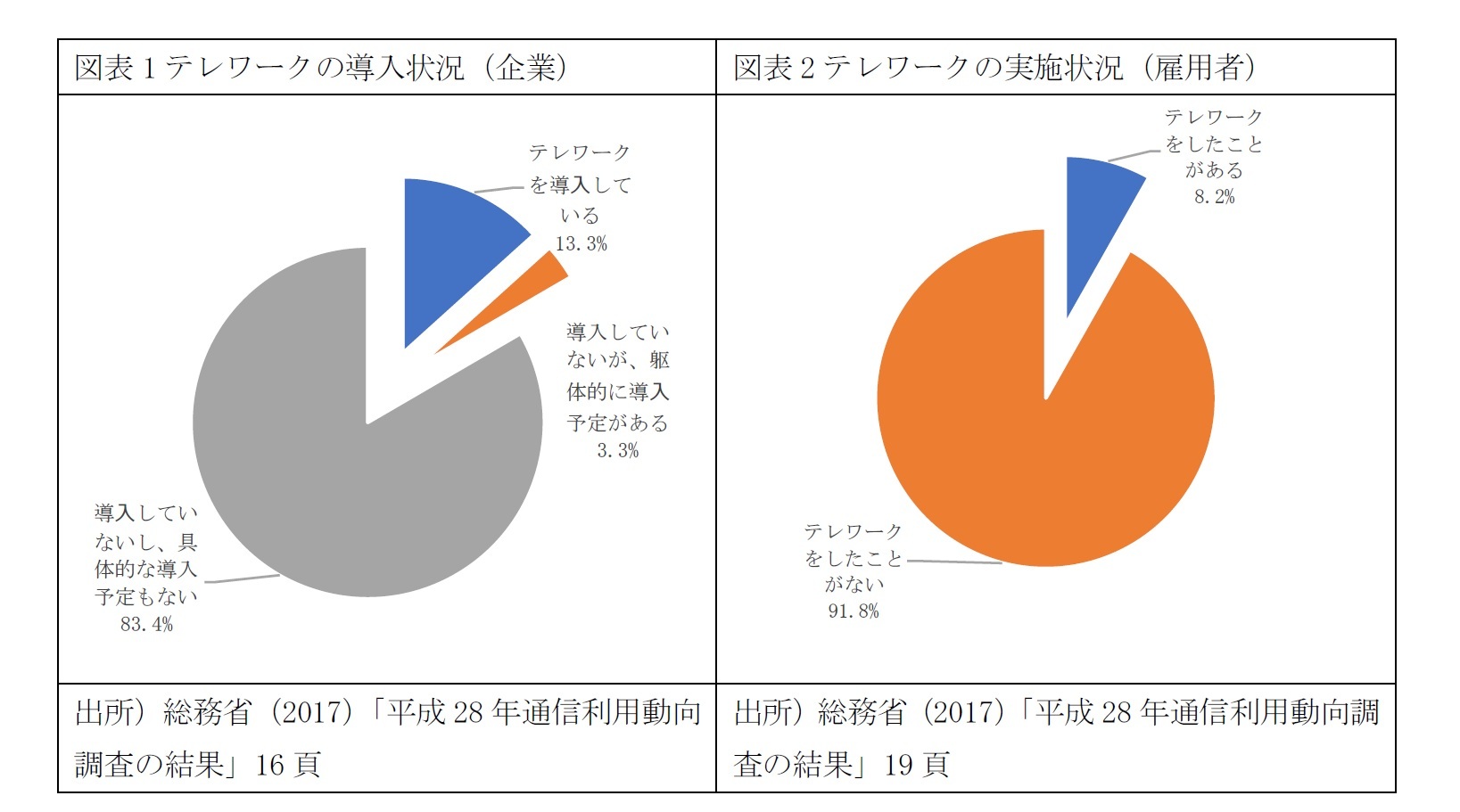

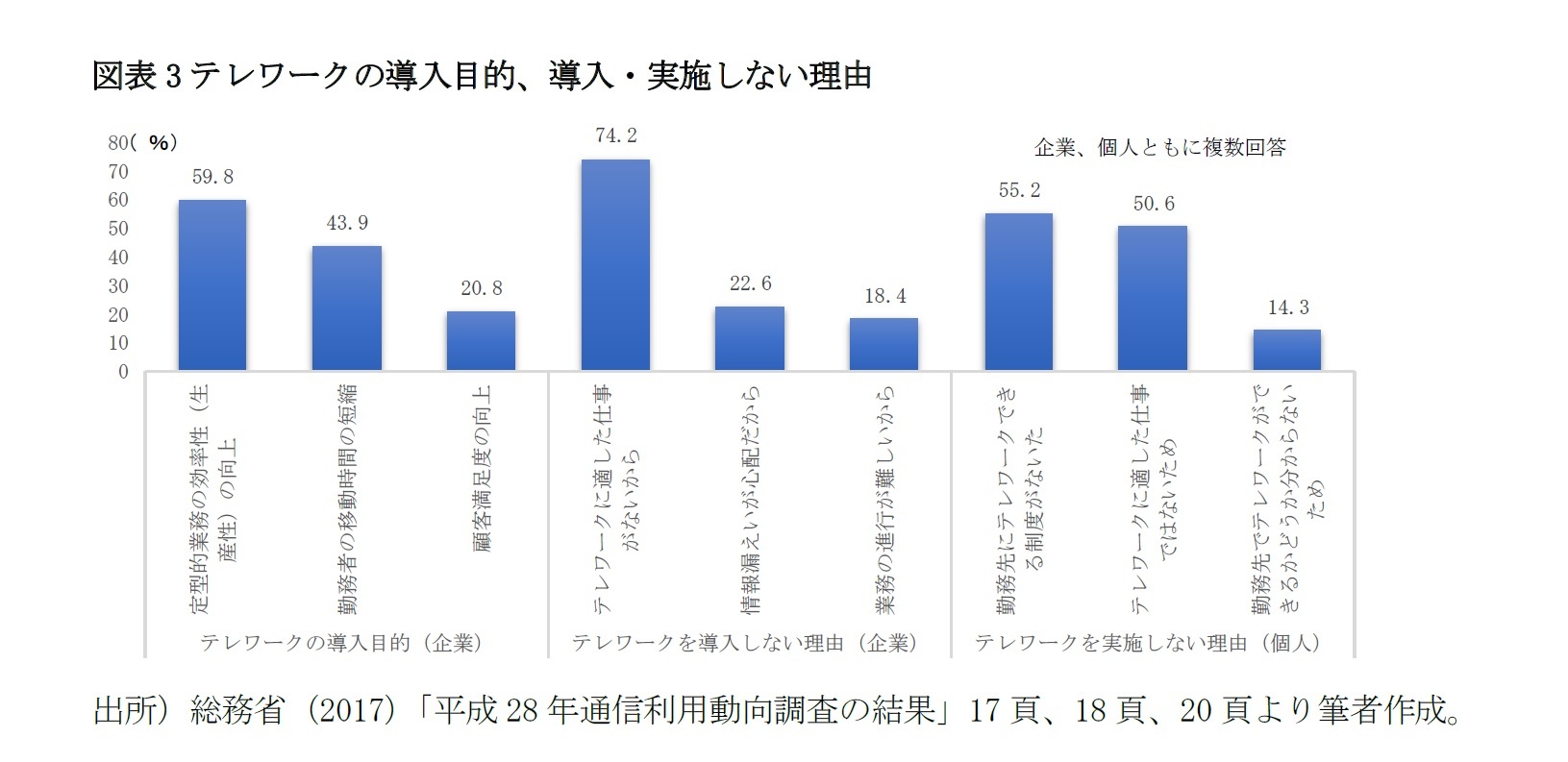

まず、総務省の「平成28年通信利用動向調査、以下、通信利用動向調査」によると、テレワークを「導入している」と回答している企業の割合は13.3%であり、「導入を予定している」と答えた企業(3.3%)を合わせても16.6%に留まっていることが分かる(図表1)。導入しているテレワークの形態は、「モバイルワーク」が63.7%で最も高く、次いで、在宅勤務(22.2%)、「サテライトオフィス勤務」(13.8%)の順である。企業がテレワークを導入した目的としては、「定型的業務の効率性(生産性)の向上」(59.8%)、「勤務者の移動時間の短縮」(43.9%)、「顧客満足度の向上」(20.8%)等が挙げられる。他方、テレワークを導入していない理由としては、「テレワークに適した仕事がないから」(74.2%)、「情報漏えいが心配だから」(22.6%)、「業務の進行が難しいから」(18.4%)が高い割合を占めている。

企業等に勤める15歳以上の個人のうち、テレワークを実施したことがあると答えた割合は8.2%であり、個人がテレワークを実施できない理由としては、「勤務先にテレワークできる制度がないため」(55.2%)と「テレワークに適した仕事ではないため」(50.6%)が挙げられた。

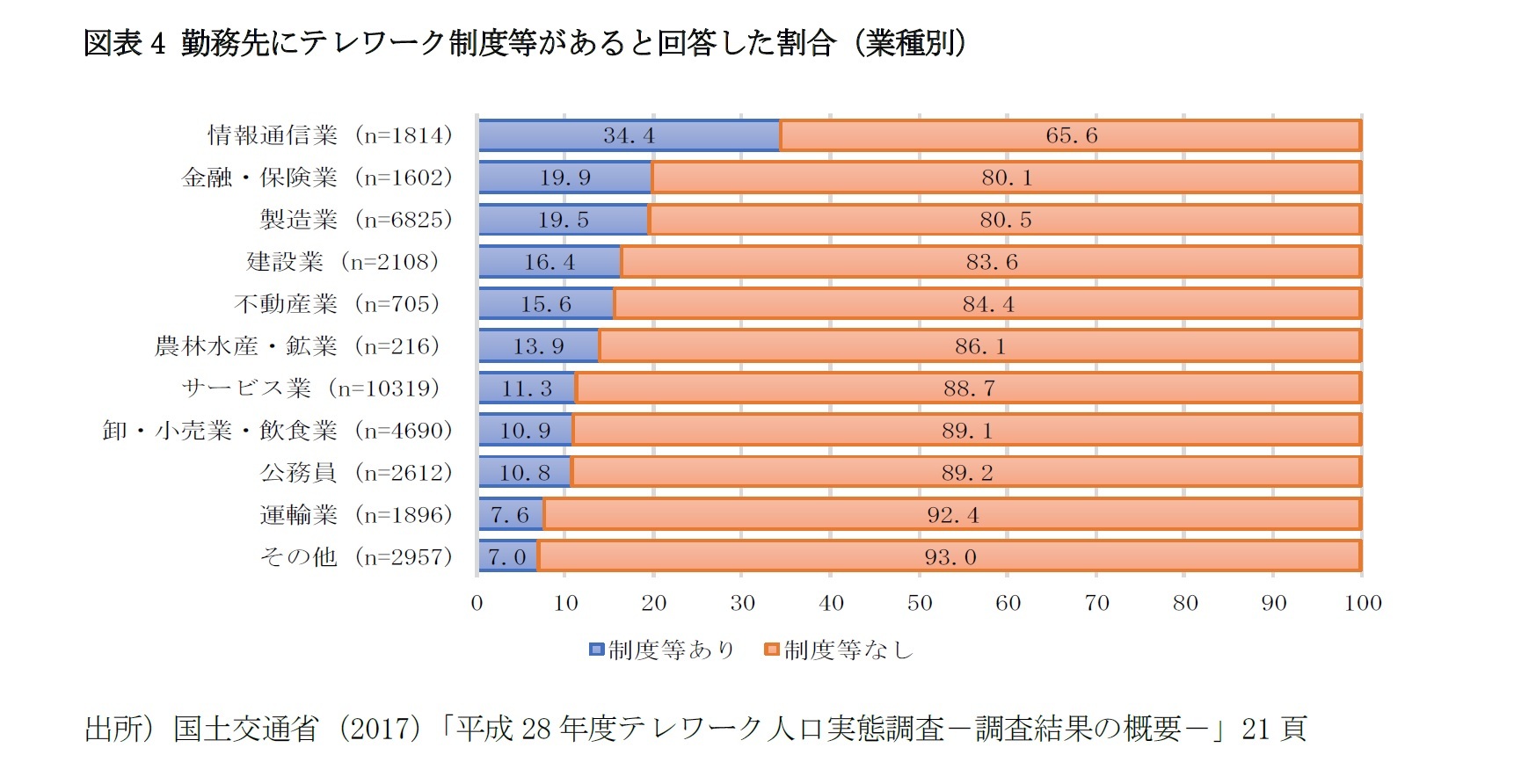

テレワーク制度等があると回答した雇用者の割合をみると、情報通信業(34.4%)、金融・保険(19.9%)、製造業(19.5%)が上位3位になっている(図表4)。

2 2008年までは3年おきに、以降は毎年調査を実施。

3 雇用型:民間会社、官公庁、その他の法人・団体の正社員・職員、及び派遣社員・職員、契約社員・職員、嘱託、パート、アル バイトを本業としていると回答した人。

4 自営型:自営業・自由業、及び家庭での内職を本業としていると回答した人。

(2017年12月27日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月18日

米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 -

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本におけるテレワークの現状や課題-長時間労働の改善のための考察-その2-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本におけるテレワークの現状や課題-長時間労働の改善のための考察-その2-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!