- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

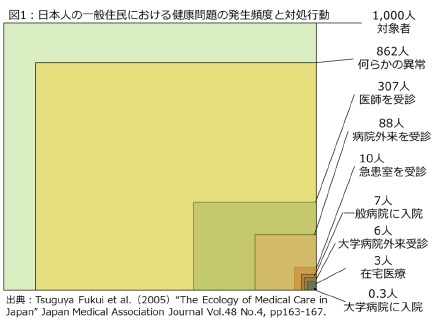

では、上記のようなプライマリ・ケアは提供体制改革で意味を持たないのだろうか。1961年に公表された研究6では1,000人のうち、750人が1カ月間で何らかの病気やケガを訴え、250人が医師のカウンセリングを受けたが、高度な医療機関を紹介された患者は5人に過ぎなかった。日本の2000年代にも類似の研究があり、図1の通り、人口1,000人に対して862人が心身に何らかの異常を感じたが、一般病院に入院した人は7人にとどまった7。

つまり、8~9割程度のニーズはプライマリ・ケアで完結することを意味しており、日常的な病気やケガを気軽に幅広く診るプライマリ・ケアの体制を整備すれば、たとえ病床を減らしたとしても、国民の医療ニーズに対応できる可能性がある。

つまり、8~9割程度のニーズはプライマリ・ケアで完結することを意味しており、日常的な病気やケガを気軽に幅広く診るプライマリ・ケアの体制を整備すれば、たとえ病床を減らしたとしても、国民の医療ニーズに対応できる可能性がある。さらに、プライマリ・ケアを通じて患者の受療行動を変えられれば、急性期など高度な医療機能の負担を減らせる可能性がある。フリーアクセスを採用している日本では、患者がいきなり大病院にかかる「大病院志向」が強いとされ、主要大都市における患者の行動を調べた研究8によると、診療所での治療がふさわしいのに大病院を選んでいる患者は全体の約4分の1を占めているという。ここでGPのようなプライマリ・ケア能力を持った専門医が診断や対話を通じて適切な受療行動を支援できれば、大病院が軽度な患者を診る非効率な状況の改善が期待できる。

このほか、患者の不安解消などを通じて、プライマリ・ケアの整備が救急医療の利用を減らす研究もみられる。例えば、イギリスと同様にプライマリ・ケアが定着しているオランダの研究9では、プライマリ・ケアの強化が不適切な時間外救急利用を半分に減らせたという結果が出ている。

確かに政府としては、在宅医療の充実を進めており、「受け皿となる在宅医療等の実現可能性等について、ミクロからの積み上げを行わなければ、地域医療構想は机上の空論となる」という指摘10を踏まえると、在宅医療を整備する重要性は理解できるが、ここで問われるべきは「在宅」という場所に着目した医療だけではなく、日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの視点である。

6 White K L et al.(1961)“The Ecology of Medical Care“The New England Journal of Medicine,265, pp885-892.

7 Tsuguya Fukui et al.(2005)“The Ecology of Medical Care in Japan” Japan Medical Association Journal Vol.48 No.4, pp163-167.

8 塚原康博ほか(2006)「外来患者の病院志向とその関連要因」『季刊社会保障研究』Vol.42 No.3。

9 Caro J. T van Uden et al.(2005)“The Impact of a Primary Care Physician Cooperative on the Caseload of an Emergency Department”Journal of General Internal Medicine, Vol.20 Issue.7, pp612–617.

10 島崎謙治(2015)『医療政策を問いなおす』ちくま新書p180。

しかし、日本はプライマリ・ケアを制度・政策として明確に位置付けてこなかった。確かに個別の実践例としては、岩手県旧藤沢町(現一関市)、広島県旧御調町(現尾道市)などでは1980年代頃から公立病院を中心にプライマリ・ケアを実践してきた11ほか、高齢化が進む東京都新宿区の団地を拠点に高齢者の健康相談などを受け付ける「暮らしの保健室」などの事例もある12。

しかし、▽患者にとっての医療の「入口」を1カ所に絞る「登録制」の実施、▽登録人口に応じて報酬を支払う人頭払い、▽プライマリ・ケア能力を持った専門医であるGPの育成―などを通じてプライマリ・ケアを制度として下支えしているイギリスと異なり、日本は制度・政策として担保されておらず、個別の実践に委ねられてきた13。

プライマリ・ケアを制度・政策として位置付けていない点を地域医療構想に関連する部分を中心に詳しく論じてみよう14。第1に、日本の医療計画制度には「1次医療計画」が存在しない。現在の医療計画は2次医療圏をベースとした2次医療が中心であり、プライマリ・ケアは全く意識されておらず、地域医療構想でも想定されていない。

第2に、日本はどの医療機関でも自由にかかれるフリーアクセスを採用しており、かかりつけ医も複数持てる。これは患者の選択権を確保できているかもしれないが、登録制を採用することで医療の「入口」を1カ所に絞っているイギリス15と異なり、医療の「入口」が複数にまたがってしまうため、プライマリ・ケアで求められる継続的なケアが困難である。地域医療構想(及び関連する他の制度改革の議論)についても、基本的には病床数と受け皿の在宅医療をどうするかという議論に終始しており、こうした視点は見られない。

第3に、GPのような専門医制度が存在しなかった点である。プライマリ・ケア専門医である「総合診療医」の専門教育が2018年度からスタートするが、それまでは専門医制度が存在せず、組織的に育成されていなかった16。

それに加えて、文言の混乱も見られる。日本医師会は「かかりつけ医機能研修制度」を2016年度からスタートさせるなど、「かかりつけ医」の普及を推しているが、総合診療医との違いは必ずしも明確ではない。例えば、日本医師会などが2013年8月に公表した報告書では、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義している一方、総合診療医の中核的な能力として「人間中心の医療・ケア」「包括的統合アプローチ」「連携重視のマネジメント」などの6点が挙がっており、両者には共通点が多い。

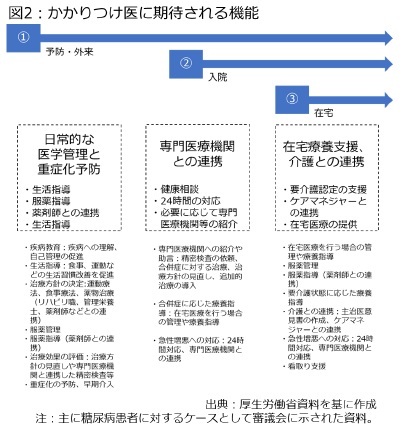

それに加えて、文言の混乱も見られる。日本医師会は「かかりつけ医機能研修制度」を2016年度からスタートさせるなど、「かかりつけ医」の普及を推しているが、総合診療医との違いは必ずしも明確ではない。例えば、日本医師会などが2013年8月に公表した報告書では、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義している一方、総合診療医の中核的な能力として「人間中心の医療・ケア」「包括的統合アプローチ」「連携重視のマネジメント」などの6点が挙がっており、両者には共通点が多い。さらに、2017年2月22日の中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)に提出された資料では、主に糖尿病患者を想定したかかりつけ医機能として、図2のような資料が厚生労働省から示されたが、プライマリ・ケアで求められる活動であり、ますます違いが分かりにくくなった。

このように言葉が乱立している遠因には1980年代の「家庭医」創設を巡る厚生省と日本医師会の対立がある。当時、厚生省はGPに近い役割を担う家庭医を作ろうとしたが、日本医師会が「医療の国家管理に繋がる」などと反対し、現行制度をベースにした「かかりつけ医」のモデル事業が1993年度からスタートした。その後、専門医制度の見直しが進む中で、総合診療医の制度化論議が進んだが、今も両者の区分は必ずしも明確とは言えない。

2025年に対応した提供体制構築を目指すのであれば、こうした点が課題になるはずだが、病床という部分最適しか議論していない地域医療構想(及び関連する他の制度改革の議論)には欠落している17。

11 大久保圭二(1998)『希望のケルン』ぎょうせい、山口昇(1992)『寝たきり老人ゼロ作戦』家の光協会などを参照。

12 秋山正子(2012)『在宅ケアのはぐくむ力』医学書院などを参照。

13 2014年11月に公表されたOECDの報告書“OECD Reviews of Health Care Quality:Japan RAISING STANDARDS Assessment and Recommendations”「医療の質レビュー 日本 スタンダードの引き上げ 評価と提言」では、現在のシステムが超高齢社会の医療ニーズに最も適うものではない可能性があるとして、(1)患者が指名したプライマリ・ケア専門医に登録するシステムの導入、(2)プライマリ・ケアに関する人頭払いの導入―などを通じたプライマリ・ケアの制度化が必要と指摘した。

14 本レポートでは詳しく述べないが、出来高払いの診療報酬制度も見直す必要がある。出来高払いは必要な治療行為が確実になされるメリットがある反面、医療行為が不要な軽い疾病や怪我でも医療行為が行われやすいため、プライマリ・ケアと合わない面がある。

15 以前は居住地に応じて登録診療所が自動的に決まる仕組みだった。この状況では良いGPに当たるかどうか選ぶ住所次第で決まっていたため、「郵便番号による宝くじ(postcode lottery)」と揶揄されていた。しかし、現在は複数の診療所から1つを選択できるようになった。

16 日本におけるプライマリ・ケアの先駆的実践者にインタビューを行った舟見恭子(2015)『家庭医という選択』エイチエスpp11-12では、実践者たちがイメージする医師になるためのルートがシステムとして整備されていなかったことを「壁」と形容している。

17 2016年度診療報酬改定では、紹介状なしに大病院(高度な医療を提供する特定機能病院、地域の中核となる地域医療支援病院で一般病床が500床以上の病院)にかかった場合、5,000円を上乗せする措置が導入され、2018年度報酬改定では対象病院を拡大する是非が論じられているが、日常的な医療ニーズをカバーする視点は見られない。

(2017年12月08日「基礎研レポート」)

関連レポート

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!