- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

通常、医療提供体制を論じる際、日常的な疾病やケガに対応するプライマリ・ケアと呼ばれる1次医療に始まり、一般的な入院である2次医療、専門性の高い救急医療などを提供する3次医療に分類される。

しかし、2025年の医療提供体制を構築することを掲げた地域医療構想では「病床数ありき」の議論が先行しがちであり、日常的な医療ニーズに対応しようとする視点を欠く。言い換えると、病床という部分最適を議論することを通じて、提供体制という全体を変えようとする欠点を持っている。そもそも人々の暮らしの場である地域は 「病床削減後の受け皿」ではないはずである。

本レポートは前半で、プライマリ・ケアの重要性を指摘するとともに、プライマリ・ケアが進んだ事例としてイギリスの医療制度に着目することで、日本の医療制度に欠けている点を考察する。その上で、後半では地域医療構想の文言から都道府県の対応を考察するほか、日常的な医療ニーズへの対応を重視した高知県の地域医療構想を取り上げることを通じて、高知県の考え方が他の地域でも通用する普遍性を持っている可能性を論じる。

2――地域医療構想の構造的な欠陥

これが典型的に表れているのは2013年8月の社会保障制度改革国民会議報告書の一節である。ここでは機能分化された病院を「川上」、退院患者を受け入れる地域を「川下」と形容しつつ、急性期医療への重点配分、入院期間の短縮、在宅医療の整備を訴えている。実際、慢性期の病床数推計については、医療区分Ⅰの軽度患者の70%が在宅医療に移行する前提であり、その残余が「在宅医療等」と整理されている1。

つまり、地域医療構想は日常的な医療ニーズに対応する考え方を持っておらず、住民の生活の場である地域は「病床削減後の受け皿」という意味合いしか持っていない。

しかし、患者が通常、医療機関とアクセスを持つのは入院医療や受け皿としての在宅医療に限らず、予防、外来、退院支援など多岐にわたる。むしろ、患者から見れば、生活に身近な日常的な疾病やケガに対応する医療が「川上」であり、「川下」が入院医療である。

もちろん、日本の病床数は世界的に見ても高水準2であり、制度の持続可能性を確保する上で、病床削減の議論は重要だが、人々の暮らしの場である地域は「病床削減後の受け皿」ではない。病院を「川上」、地域を「川下」と発想し、医療提供体制改革を論じるのは本末転倒と言わざるを得ず、生活に身近な医療に対する視点を欠いているのは構造的な欠陥と言える。

1 出来高払い換算で175点未満の一般病床入院患者も在宅医療等に移行する前提となっている。このほか、都道府県の地域事情に応じて、「Aパターン:入院受療率を全国最少レベルに低下させる場合」「Bパターン:入院受療率の全国中央値レベルにまで低下させる場合」「Cパターン:Bの目標達成年次を2030年に延長した場合の2025年時点の値」のパターンで選ぶことも認められた。なお、「在宅医療等」には介護施設や高齢者住宅での医療も含まれているが、煩雑さを避けるため、本レポートでは在宅医療と表記している。

2 人口1,000人当たりの病床数はOECD(経済協力開発機構)加盟国平均で4.7床に対し、日本は13.2床。

3――医療提供体制の基本構造

では、患者から見た望ましい医療提供体制とはどんな姿だろうか。患者の医療ニーズは通常、日常的な疾病やケガに対応するプライマリ・ケアと呼ばれる1次医療に始まり、一般的な入院である2次医療、専門性の高い救急医療などを提供する3次医療に分類される。

このうち、プライマリ・ケアは「国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能」と定義3されており、実は単なる1次的な「医療」という概念にとどまらず、社会的処方(Social prescribing)と言われる社会資源の活用や福祉サービスとの連携などを図る。その一例をプライマリ・ケアが定着しているイギリスの医療制度から考える4。

世界の医療制度改革を見ると、プライマリ・ケアを重視する共通点があり、その事例として頻繁に取り上げられるのがイギリスである。イギリスは公的医療費の大半を税金で賄う国民保健サービス(National Health Service=NHS)を整備しており、2次医療や3次医療を受ける場合、原則として家庭医(General Practitioner=GP)と呼ばれるプライマリ・ケア専門医の紹介を必要とする。その際、国民は3~5人程度のGPが勤務する診療所に登録することが義務付けられており、GPは幅広い年齢層や病気・ケガに対応する。

しかし、これらの患者に関する全ての診察や検査をGPが担うわけではなく、看護師や多職種連携で課題解決を図るほか、高度な医療機関での手当てが必要な場合には専門医療機関を紹介する。このように高度な医療機関を受ける際、GPの紹介を義務付けるシステムはゲートキーパー(門番)機能と呼ばれているが、GPはゲートキーパー機能を担うだけでなく、患者に対して全人的かつ継続的なケアを提供することで、医療の「入口」としての機能も担っている5。

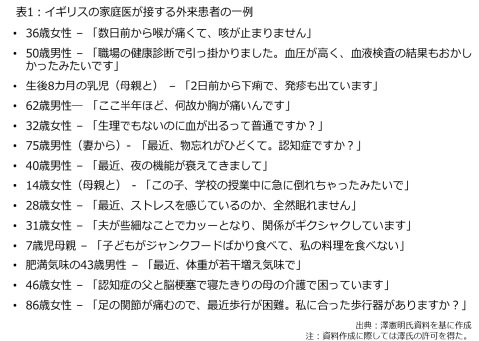

実際のGPによるケアについては、GPとして英国の診療所に勤務する澤憲明氏が接した事例を見ると理解しやすい。第1に、GPは年齢、性別、疾病とは無関係に幅広い病気やケガに対応する。表1は澤氏が接した外来患者の一例だが、臓器・疾病別に専門分化した日本の医者では考えられないぐらいに幅広い患者や症例に対応していることが分かる。

実際のGPによるケアについては、GPとして英国の診療所に勤務する澤憲明氏が接した事例を見ると理解しやすい。第1に、GPは年齢、性別、疾病とは無関係に幅広い病気やケガに対応する。表1は澤氏が接した外来患者の一例だが、臓器・疾病別に専門分化した日本の医者では考えられないぐらいに幅広い患者や症例に対応していることが分かる。第2に、臓器・疾病ベースで患者の状態を診るのではなく、患者との対話を重視しつつ、その人のニーズや経験、生活実態などに沿って全人的に対応する点である。例えば、患者が「頭痛がひどいのでCT検査を受けたい」と求めた場合、イギリスのGPは頭痛が重大な疾患でないことを確認できれば、単に「検査は要らない」と述べるだけでなく、1人当たり10分程度を費やす患者との対話を通じて、「なぜCT検査を望んでいるのか」を聞き、「若い頃に父親が脳出血で亡くなった。それが怖くて不安だからCTをやって欲しい」といった患者の不安を引き出すように訓練されている。

その上で、GPは明らかに風邪の症状であることを患者に説明しつつ、「脳の出血が見付かる可能性は限りなくゼロに近く、CT検査をすると放射線で体に負担がかかる」といった医学的なエビデンスに基づいて対話する。それだけでなく、患者の頭痛の原因がストレスと診断される場合、患者との対話を通じて、「育児と仕事の両立で余裕がない」といった生活上の問題を引き出し、ストレスを生み出している家庭や職場の環境を改善することを考える。

さらに、「社会的処方」と言われるケアを通じて、社会資源も活用する時がある。澤氏が接した事例で考えると、まれな難病による社会的孤立に悩む患者に接した際、対話を通じて「実は周囲に理解してくれる人がいないので寂しい」といった本音を引き出すと、澤氏は患者団体を紹介するだけでなく、患者が患者団体の会費を払う余裕がない場合、会費の値引きまで依頼・交渉したという。

こうした日常生活について何でも相談できるだけでなく、全人的かつ継続的にケアできる医療こそ本来の意味で、住民にとって「川上」の医療と言えるのではないだろうか。

3 日本プライマリ・ケア連合学会の定義。

4 イギリスの医療制度に関しては、NHS England(2016)“General Practice Forward View”、堀真奈美(2016)『政府はどこまで医療に介入すべきか』ミネルヴァ書房、田畑雄紀(2014)「NHS改革と財政状況」『健保連海外医療保障』No.103、健康保険組合連合会(2012)「NHS改革と医療供給体制に関する調査研究報告書」、澤憲明(2012)「これからの日本の医療制度と家庭医療」『社会保険旬報』No.2489・2491・2494・2497・2500・2513、伊藤善典(2006)『ブレア政権の医療福祉改革』ミネルヴァ書房を参照。澤氏の事例については、『毎日新聞』2016年6月5日、『日本経済新聞』2014年8月4日、下記の澤氏によるプレゼンテーション資料なども参照。

経済産業研究所BBLセミナー2012年9月13日

http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/12091301_sawa.pdf

東京財団ウエブサイト 2015年9月18日「対談シリーズ 医療保険の制度改革に向けて(全3回)」

http://www.tkfd.or.jp/research/heathcare/s00359?id=432

5 厚生労働相の懇談会が2015年6月に策定した「保健医療2035」では、身近な医師が患者の状態や価値観も踏まえて、適切な医療を円滑に受けられるようサポートする機能として、「ゲートオープナー」機能に言及している。

(2017年12月08日「基礎研レポート」)

関連レポート

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!