- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

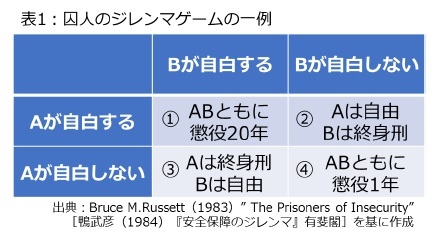

軍拡が進むプロセスを説明するモデルとして、「囚人のジレンマ」が有名である。これは「ゲーム理論」の代表的なモデルであり、典型例として2人の容疑者が逮捕され、別々の警察官に尋問されたケースを考える12。その際に2人の容疑者が「お前が先に自供して相棒に不利な証言をすれば、お前は刑罰を受けずに自由な身になる。しかし、お前たち2人が否認し続けるのであれば、軽微な犯罪で1年の実刑にできるが、同じ日に2人が自白すれば、2人とも懲役20年の判決が下される」という選択を迫られると、2人はどういう行動に出るだろうか。

AとBがお互いに「自白しない」ことで協力すれば、両者ともに懲役1年で済む(表1の④)。しかし、Aは先に自白することでBを裏切る選択肢が合理的(表1の②)であり、Bも先に自白することでAを裏切ることが利益を得られる(表1の③)。このため、意思疎通できない中で、両者は合理的に判断した結果、「自白する」という非協力的な行動を選ぶことになり、懲役20年という最悪の結果を招く(表1の①)。これを指して、「囚人のジレンマ」と呼んでいる。

AとBがお互いに「自白しない」ことで協力すれば、両者ともに懲役1年で済む(表1の④)。しかし、Aは先に自白することでBを裏切る選択肢が合理的(表1の②)であり、Bも先に自白することでAを裏切ることが利益を得られる(表1の③)。このため、意思疎通できない中で、両者は合理的に判断した結果、「自白する」という非協力的な行動を選ぶことになり、懲役20年という最悪の結果を招く(表1の①)。これを指して、「囚人のジレンマ」と呼んでいる。囚人のジレンマを冷戦期の軍拡に当てはめると、米ソ両国とも浪費につながる軍拡を止めたいと思うようになっても、お互いの腹が読めない中では、両国にとって最悪の軍拡が選ばれることになる。与えられた条件やプレイヤーの数に応じて、ゲームの内容が変わるため、一概に全ての事象を説明できるわけではないが、軍拡が進むプロセスを説明する理由として、囚人のジレンマは分かりやすい。

12 この事例については、Bruce M.Russett(1983)” The Prisoners of Insecurity”[鴨武彦訳(1984)『安全保障のジレンマ』有斐閣]を参考にした。

では、医療軍拡を抑える手段として期待されている地域医療構想に応用する上で、これらの点から何を学べるだろうか。

第2回で述べた通り、日本の医療提供体制は民間中心であり、都道府県の強制力は限定的である。このため、第1回~第2回で述べた通り、地域医療構想では合意形成に力点を置いており、都道府県、地元医師会、病院関係者、介護事業者、市町村、住民などが集まる「地域医療構想調整会議」(以下、調整会議)の場を通じて、病床再編や役割分担、在宅医療の拡大などを構想区域ごとに協議・調整することが期待されている。

しかし、既に述べた通り、各医療機関は患者獲得や医師の確保を巡って競争しており、設備投資や人員配置を過度に充実させる傾向がある。このため、病床再編や医療機関の役割分担について合意形成を進めるのは容易ではない。各医療機関から見ると、「競争相手が設備や機器、人員を拡充するのであれば、同じように拡充しなければ競争に負ける」と考える可能性があるためである。これは囚人のジレンマに近い状況であり、医療軍拡が起きる可能性が想定される13。

そこで、冷戦期のデタントを踏まえつつ、医療軍拡を抑えるためのヒントを探ると、(1)共通の利益で一致すること、(2)信頼醸成を図ること―という重要性が浮かび上がってくる。

では、調整会議を軍縮交渉の場と考えた場合、どのような対応が求められるだろうか。以下、佐賀県の取り組みを通じて、地域医療構想で期待される都道府県の対応を考察する。

13 今回は考察しないが、医療機関の内部における実質的な意思決定プロセスや人事ローテーションが診療科、医局ごとに異なると、医療機関内部のゲームは複雑化する。

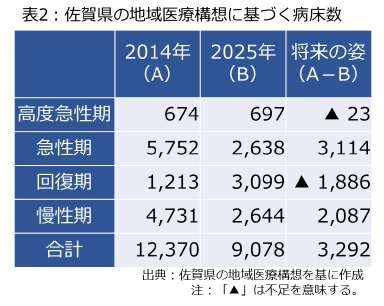

地域医療構想に盛り込まれた佐賀県の病床数は表2の通りであり、全県的に見ると、ほぼ横ばいの高度急性期を除けば、急性期の削減と回復期の充実、慢性期の削減と在宅医療等15の普及が必要になる。特に佐賀県は人口1人当たり病床数が多い一方、県全体の人口だけでなく65歳以上高齢者の数も減少局面に入るため、需要の減少に対応した提供体制に切り替える必要がある。

こうした状況の下、佐賀県は団塊の世代が75歳以上になる2025年までの期間を3つに分けている。具体的には、(1)2016年~2017年を「フェイズ1」、(2)2018年~2020年までの「フェイズ2」、(3)2021年以降の「フェイズ3」―に区分しており、フェイズ1では(a)地域医療構想に基づく方向性の明確化、関係者間の課題意識共有の徹底、(b)2018年度の医療・介護計画同時改定に向けた各種体制・場づくり、(c)2025年に向けた各種施策の芽出し―を掲げている。

こうした状況の下、佐賀県は団塊の世代が75歳以上になる2025年までの期間を3つに分けている。具体的には、(1)2016年~2017年を「フェイズ1」、(2)2018年~2020年までの「フェイズ2」、(3)2021年以降の「フェイズ3」―に区分しており、フェイズ1では(a)地域医療構想に基づく方向性の明確化、関係者間の課題意識共有の徹底、(b)2018年度の医療・介護計画同時改定に向けた各種体制・場づくり、(c)2025年に向けた各種施策の芽出し―を掲げている。つまり、2年間は病床数や病床機能など具体的な話を進めない代わりに、県全体や構想区域ごとの人口動向や推計、患者の受療行動、人口減少を踏まえた医療需要の将来見通しなどを医療機関に提示することで、関係者同士の意識共有に努めようとしている。これは人口減少で需要の減少が予想される中、共通の利益で一致することを目指す取り組みと理解できる。

さらに、軍縮の歴史から得られるもう1つの示唆である「信頼醸成」も図ろうとしている。まず、医療機関が調整会議で恐れるシナリオとは都道府県主導による病床削減の議論であろう。医療機関は長期間の収支見通しに立って設備投資や人員確保を行っており、「都道府県主導の病床削減論議に簡単に乗れない」と考えるのは当然、予想されることである。

そこで、佐賀県は最初の2年間には具体的な病床の議論をやらないと言明した上で、各種データを出す際も「医療機関が10年後の立ち位置を考えるための一つの素材」と盛んに強調することで、県としての評価や判断を前面に出さない姿勢を鮮明にしている16。これは医療機関との信頼関係を醸成する上での工夫と言える。

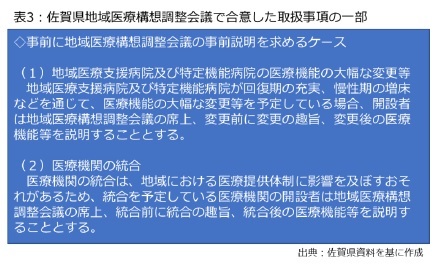

さらに、佐賀県は2016年12月、調整会議の同意事項として表3のような取扱要領を提出し、調整会議の同意事項とした17。具体的には、(1)地域医療支援病院18や特定機能病院19に認定されている主要機関が新たに回復期や慢性期を保有または増床するケース、(2)医療機関の統合―を例示しつつ、地域の医療提供体制に大きく影響する医療機関の経営判断については、調整会議の事前説明を求めることを調整会議での合意事項としたのである。

これも医療軍拡を抑える一つの工夫であり、本物の軍拡と対比しつつ、その効果を考察してみよう。本物の軍拡の場合、いくら関係者が軍縮を図ろうとしても、誰かが抜け駆けで軍拡を望むと、相互不信が高まって軍拡に逆戻りするもろさを持っている。

これも医療軍拡を抑える一つの工夫であり、本物の軍拡と対比しつつ、その効果を考察してみよう。本物の軍拡の場合、いくら関係者が軍縮を図ろうとしても、誰かが抜け駆けで軍拡を望むと、相互不信が高まって軍拡に逆戻りするもろさを持っている。同じことは医療軍拡でも起きる可能性があり、「競争相手が設備や機器、人員を拡充するのであれば、同じように拡充しなければ競争に負ける」と考える医療機関が生まれれば医療軍拡は止まらない。

しかし、佐賀県の取扱要領では医療機関の「抜け駆け」を制限することで、医療軍拡の芽を摘もうという意図が見て取れる。これは冷戦期のデタントに当てはめると、欧州諸国で採用された信頼醸成措置に近い。

14 佐賀県の取り組みについては、2017年6月22日第6回厚生労働省地域医療構想に関するワーキンググループ資料、県健康福祉部医務課医療支援担当係長の日野稔邦氏による2017年9月8日、10月6日『CB News』への寄稿を参照。なお、佐賀県が「軍拡」「軍縮」という言葉を用いているわけではなく、筆者が佐賀県の取り組みを医療軍拡の概念で整理・解説していることを注記する。

15 「在宅医療等」には介護施設や高齢者住宅での医療も含まれているが、煩雑さを避けるため、本レポートでは在宅医療と表記している。

16 2016年8月2日平成28年度第1回佐賀県医療構想調整会議議事録を参照。

17 2016年12月15日平成28年度第2回佐賀県地域医療構想調整会議議事録、資料を参照。

18 地域医療支援病院は地域で必要な医療を確保し、地域の医療機関の連携を図る観点から地域の医師らを支援する医療機関であり、1997年の第3次医療法改正で創設された。主な機能は「紹介患者の積極的な受け入れ」「施設・設備の開放」「救急医療の実施」「地域の医療関係者に対する研修」など。

19 特定機能病院とは高度医療の提供、高度医療技術の開発、高度医療に関する研修を実施する能力など備えた病院として、1992年の医療法改正で導入された。400床以上の病床数要件に加えて、初診患者のうち他の病院・診療所から紹介された者を指す「紹介」、特定機能病院から他の病院・診療所に紹介した「逆紹介」の患者数などで要件が定められている。

以上、医療軍拡という概念をキーワードにしつつ、前半では冷戦期の核軍拡競争と軍縮の歴史を考察することで、地域医療構想で取るべき都道府県の対応として、(1)共通の利益で一致すること、(2)関係者間で信頼関係を醸成すること―の重要性を指摘した。その上で後半では、こうした取り組みを進める一例として、民間医療機関との合意形成を丁寧に進めようとしている佐賀県の事例を考察した。

もちろん、共通の利益や信頼関係を作ったとしても、病床機能再編や役割分担の議論が進むとは限らない。これらの問題は最終的に個々の医療機関の経営判断で左右される上、診療報酬改定による影響も予想されるためだ。今後も人口や高齢者人口の増加が続く大都市部では、競争できる環境が続くため、共通の利益で一致することさえ難しいかもしれない。

しかし、地域医療構想を「医療軍拡を抑える制度」と捉えれば、冷戦期の軍拡と軍縮が起きたプロセスや背景は一つの示唆になる。民間中心の医療提供体制で都道府県が取れる対応策が限られている中、医療軍拡の考え方を用いると、佐賀県の事例は他の地域にも通用する普遍性を持っていると考えられないだろうか。

(2017年12月06日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!