- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 教育無償化について考える(2)-0~2歳児は待機児童解消が最優先、供給側と需要側の認識ギャップを解消し「隠れ待機児童」の把握を

教育無償化について考える(2)-0~2歳児は待機児童解消が最優先、供給側と需要側の認識ギャップを解消し「隠れ待機児童」の把握を

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――0~2歳児の教育無償化にかかるコスト

10 国の上限値は認可保育所等の値。認可外では保育料の利用者負担額が認可保育所等より高額になることが多い。

11 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成 29 年4月1日)」

12 厚生労働省「平成27年度認可外保育施設の現況取りまとめ」

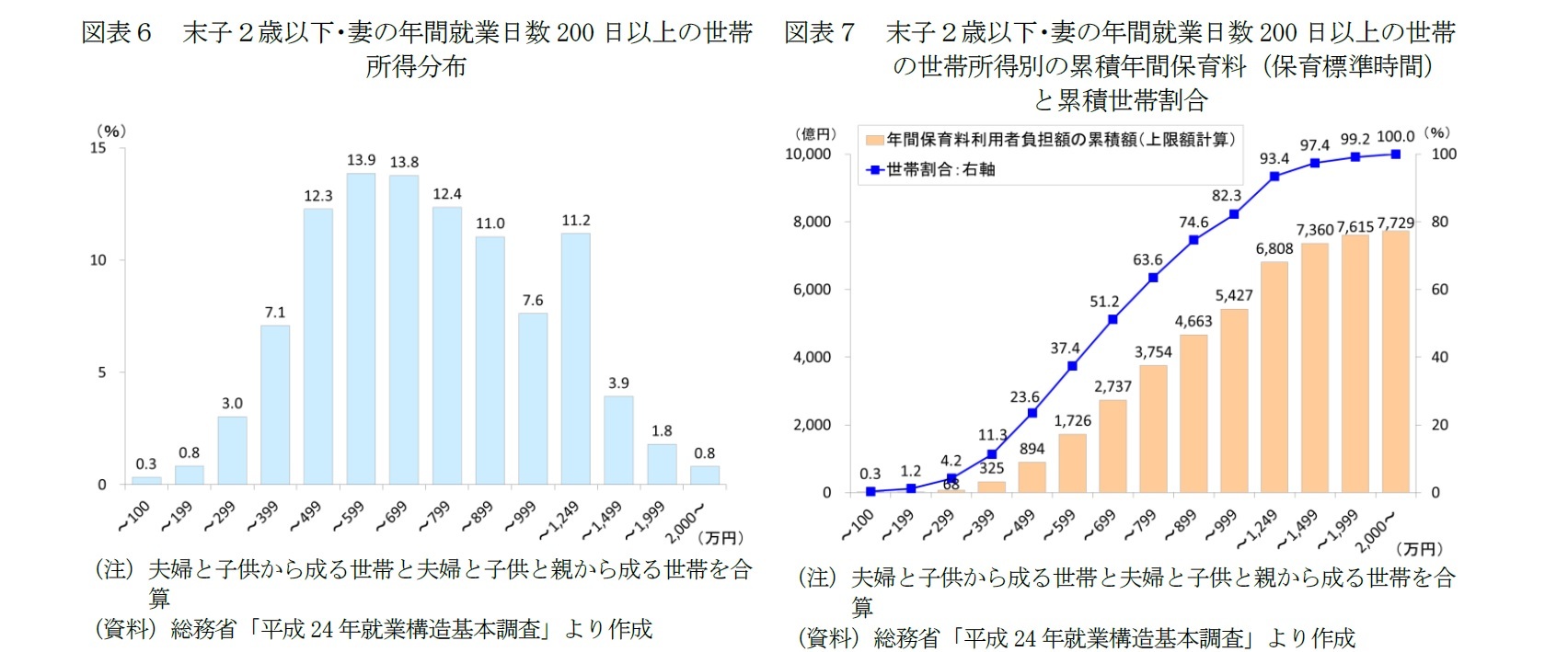

0~2歳児の保育園利用率は上昇しているが、今後のコスト試算には注意が必要だ。低年齢児の保育需要は、このまま右肩上がりで増えるのではなく、待機児童の解消や男性の育児休業取得、育児休業から復職後の環境整備等が進むことで変動する可能性がある。

現在、低年齢児の保育園利用率が上昇する背景には、育児休業を早めに切り上げて復帰する女性も多いこともある。待機児童問題が深刻な地域では、認可保育所への入所チャンスは実質、新規定員枠のある0歳や1歳の4月に限られる。また、生産性より労働時間の長さが評価されるような旧来型の日本の職場では、育児休業によるブランクはキャリア形成に不利に働きがちだ。

本来の保育ニーズを捉え、今後の計画を考える上でも、まずは現状の課題を解決する必要がある。「隠れ待機児童」も存在し、保育の受け皿が足りていない現状では、まずは待機児童の解消を進め、育児休業期間を個人が選べるようにするとともに、休業によるブランクは関係なく、労働者の生産性が評価されるような仕組み作りをさらに進めるべきだ。

4――おわりに~待機児童の解消を優先すべき、供給側と需要側の認識ギャップが課題

一方で政府は、女性の就業率を上げて「M字カーブ」を解消させることを目標としている。働く女性が増え、経済力を持つ女性が増えること、さらに、購買力のあるパワーカップルが増えることは、個人消費の底上げにもつながる。そのためには、何よりもまず、待機児童問題を解決し、子を生み育てながら安心して働けるような環境整備を進めるべきだ。

(2017年11月29日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【教育無償化について考える(2)-0~2歳児は待機児童解消が最優先、供給側と需要側の認識ギャップを解消し「隠れ待機児童」の把握を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

教育無償化について考える(2)-0~2歳児は待機児童解消が最優先、供給側と需要側の認識ギャップを解消し「隠れ待機児童」の把握をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!