- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

しかし、地域医療構想の目的はあいまいである。国は表面上、「病床削減による医療費適正化」の目的を否定しつつ、介護や福祉との連携も意識した「切れ目のない提供体制の構築」を重視しているが、経済財政諮問会議(議長・安倍晋三首相)や財政当局は医療費適正化策の一環として位置付けており、「病床削減による医療費適正化」「切れ目のない提供体制構築」という2つの目的が混在している中、国と都道府県の間で認識ギャップが見られる。

本レポートは全4回で地域医療構想の制度化プロセス、都道府県の対応を検証することで、地域医療構想を読み解くことを目的とする。第1回は地域医療構想を読み解く総論として、(1)病床削減による医療費適正化、(2)切れ目のない提供体制構築―という2つの目的が混在している点を検討した上で、国の議論が(1)に傾いていることを指摘するほか、各都道府県が策定した地域医療構想の文言を検証することを通じて、都道府県が(1)よりも(2)を重視している点を考察する。こうした検証を通じて、都道府県が向かっている方向性を明確になるほか、政策の目的について国と都道府県の間で認識ギャップが生まれている可能性が浮き彫りになると考えている。

第2回以降に関しては、「脱中央集権化」(decentralization)、「医療軍備拡張競争」(Medical Arms Race)、プライマリ・ケアという3つのキーワードを使いつつ、都道府県に期待する役割や対応を論じたい。

1 「在宅医療等」には介護施設や高齢者住宅での医療も含まれているが、本レポートでは煩雑さを避けるため、在宅医療と表記する。

2――地域医療構想の概要

まず、地域医療構想の概要を検討する。地域医療構想は「病床の機能分化・連携を進めるため、医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの」とされ、医療計画の一部として都道府県が策定した。

具体的には、患者の受療行動や人口動向、高齢化の進行などを加味しつつ、2次医療圏を軸とした「構想区域」ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの病床機能について、現状と2025年の需給ギャップを明らかにし、在宅医療の充実を含めて課題解決の方策を考えることに主眼を置いている。

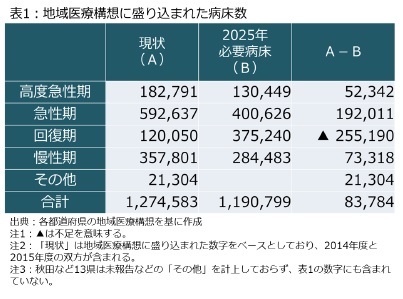

具体的には、患者の受療行動や人口動向、高齢化の進行などを加味しつつ、2次医療圏を軸とした「構想区域」ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの病床機能について、現状と2025年の需給ギャップを明らかにし、在宅医療の充実を含めて課題解決の方策を考えることに主眼を置いている。今年3月までに全ての都道府県で構想が出そろい、合計の病床数は表1の通り、全国的には高度急性期と急性期、慢性期が余剰、回復期が不足するという結果となった。これは厚生労働省令で定めた数式に基づいた一つの推計に過ぎず、将来を反映しているとは限らない。さらに、病床機能報告は医療機関の申告ベース、必要病床数は一定の数式に基づいて計算されている違いがあるため、比較する際には留保が必要である。

しかし、大きな方向性が可視化された意義は大きく、構想に盛り込まれたデータや内容をベースにしつつ、各地域で2025年を意識した医療提供体制の構築に向けた議論が進む予定である。

議論の場として期待されているのが「地域医療構想調整会議」(以下、調整会議)である。これは構想区域ごとに設置される会議体であり、地域医療構想に盛り込まれた病床データや施策などを基に、2025年を見据えた提供体制改革について、都道府県や地元医師会、病院関係者、介護関係者、市町村などが各地域で合意形成を進めることが想定されている。

具体的なイメージを持ってもらうため、人口当たり病床数が最も多い高知県を事例に考えよう。高知県は「安芸」「中央」「高幡」「幡多」の4つの構想区域に分かれており、病床数は次ページの表2の通りとなった。

このうち、人口が最も多い高知市を中心とした中央区域では高度急性期と急性期、慢性期が余剰、回復期が不足という結果になり、高度急性期と急性期の削減、回復期の充実、慢性期の削減と在宅医療の整備が求められることになる。そして、こうしたテーマを話し合う場として、県全体をカバーする調整会議と、各区域で調整会議が設置されており、地元医師会や介護従事者、市町村関係者などで構成する調整会議のメンバーが課題解決策などを話し合うことになる。

このうち、人口が最も多い高知市を中心とした中央区域では高度急性期と急性期、慢性期が余剰、回復期が不足という結果になり、高度急性期と急性期の削減、回復期の充実、慢性期の削減と在宅医療の整備が求められることになる。そして、こうしたテーマを話し合う場として、県全体をカバーする調整会議と、各区域で調整会議が設置されており、地元医師会や介護従事者、市町村関係者などで構成する調整会議のメンバーが課題解決策などを話し合うことになる。さらに、地域医療構想を進める手段として、2014年度から都道府県単位に「地域医療介護総合確保基金」(以下、基金)が創設された。使途としては(1)地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備、(2)居宅等における医療の提供、(3)地域密着型サービスなど介護施設等の整備、(4)医療従事者の確保、(5)介護従事者の確保――に関する事業とされ、社会保障目的で引き上げられた消費税を活用する形で、国が3分の2、都道府県が3分の1を負担している2。

協議だけで達成が難しい場合の手段として都道府県知事の権限も強化された。具体的には、医療機関が過剰な医療機能病床に転換する場合、都道府県知事は転換の中止を要請(公的医療機関の場合は命令)し、これに従わない時、医療機関名の公表、補助金交付対象からの排除などを講じることができる。

2 2017年度予算の規模は医療分904億円、介護分724億円。

(2017年11月24日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(2)-「脱中央集権化」から考える合意形成の重要性

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

- 介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

- 地域医療構想と病床規制の行方-在宅医療の体制づくりが急がれるのは、どのような構想区域か?

- 総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?

- 買い物難民増加にどう立ち向かうか-期待される都道府県の役割

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察する

- 2018年度診療報酬改定を読み解く(上)-急性期病床の見直しと地域医療構想との整合性

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月03日

長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 -

2025年10月03日

雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 -

2025年10月03日

DB年金のそこにある危機 -

2025年10月03日

資本配分と成長投資 -

2025年10月03日

進む東証改革、なお残る上場維持基準の課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!