- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

近年、手術の実施数が増え、麻酔を受ける患者は増加している。しかし、手術とは別に、麻酔についての関心は、世間では、それほど高くないものと思われる。麻酔を手がける麻酔科医という医師の専門職を、よく知っているという人は、少ないのではないだろうか。患者が、外来や入院で医師の診療を受ける際、手術治療がなければ、麻酔科医の診察を受ける機会は限られている。通常、麻酔科医が、主治医になることもない。このため、世間一般での、麻酔科医の認識やイメージは乏しいものと考えられる。

しかし、今後、人口の高齢化が進み、高齢患者が増加する中で、手術のニーズは、更に高まっていくことが考えられる。例えば、従来は困難とされていた開腹手術が、医療機器や医療技術の進化により、腹腔鏡下手術として可能になるケースも生じている。そうなれば、それに伴って、麻酔のニーズも高まっていくこととなろう。

本稿では、麻酔医療の現状を紹介するとともに、麻酔科医拡充の課題についても見ていくこととしたい。

1――麻酔の現状

まず、麻酔の現状を見ていくこととしよう。一口に麻酔と言っても、患者の意識消失を伴う全身麻酔から、末梢神経の伝達を遮断する神経ブロックのような局所麻酔まで、多くの種類がある。そこで、これら全体の動向を見る際、麻酔の実施回数ではなく、麻酔に要した医療費の金額で、捉えることが考えられる。ここでは、保険医療に伴う診療報酬点数1として、その推移を見ていくことにしよう。

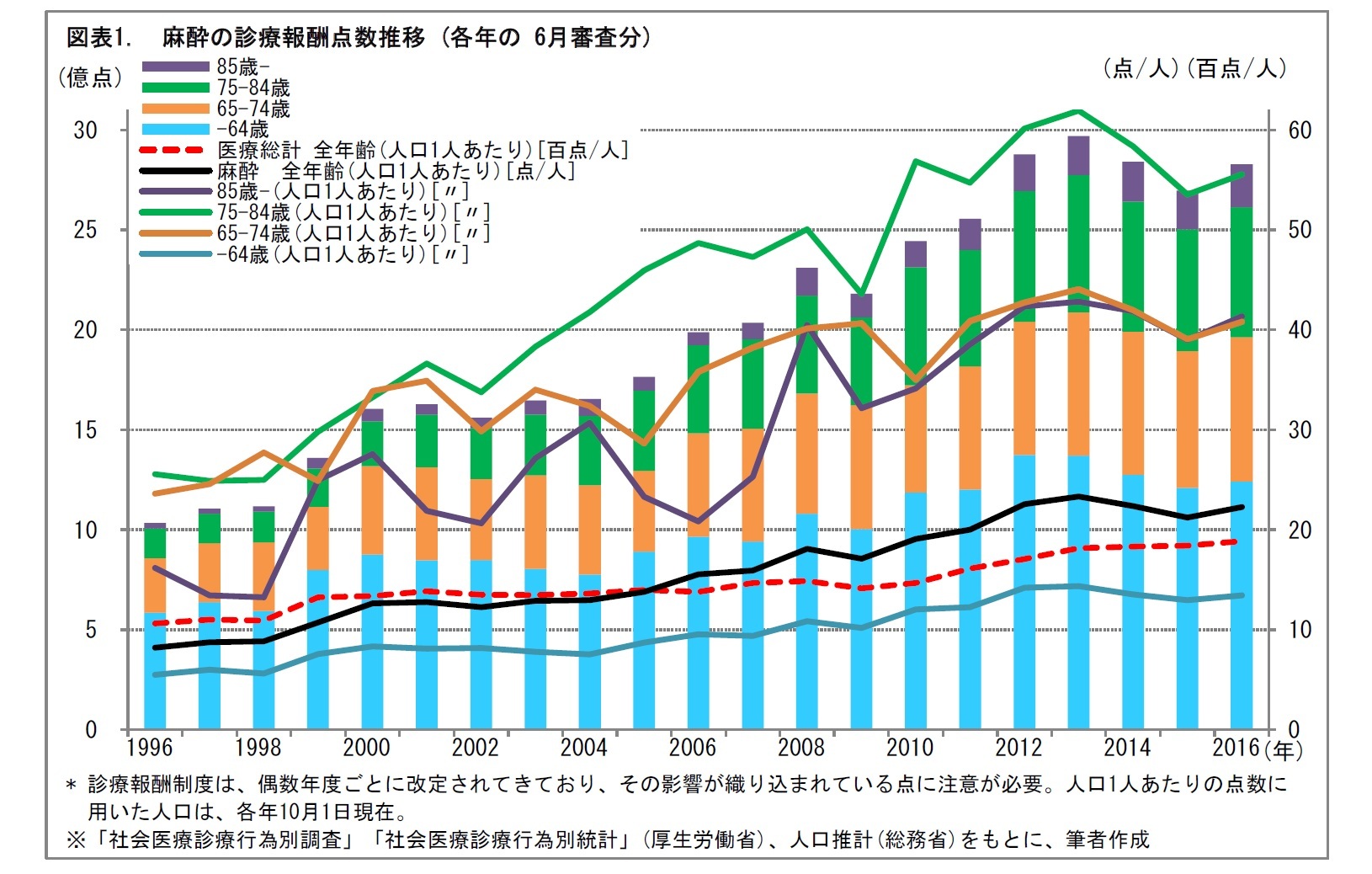

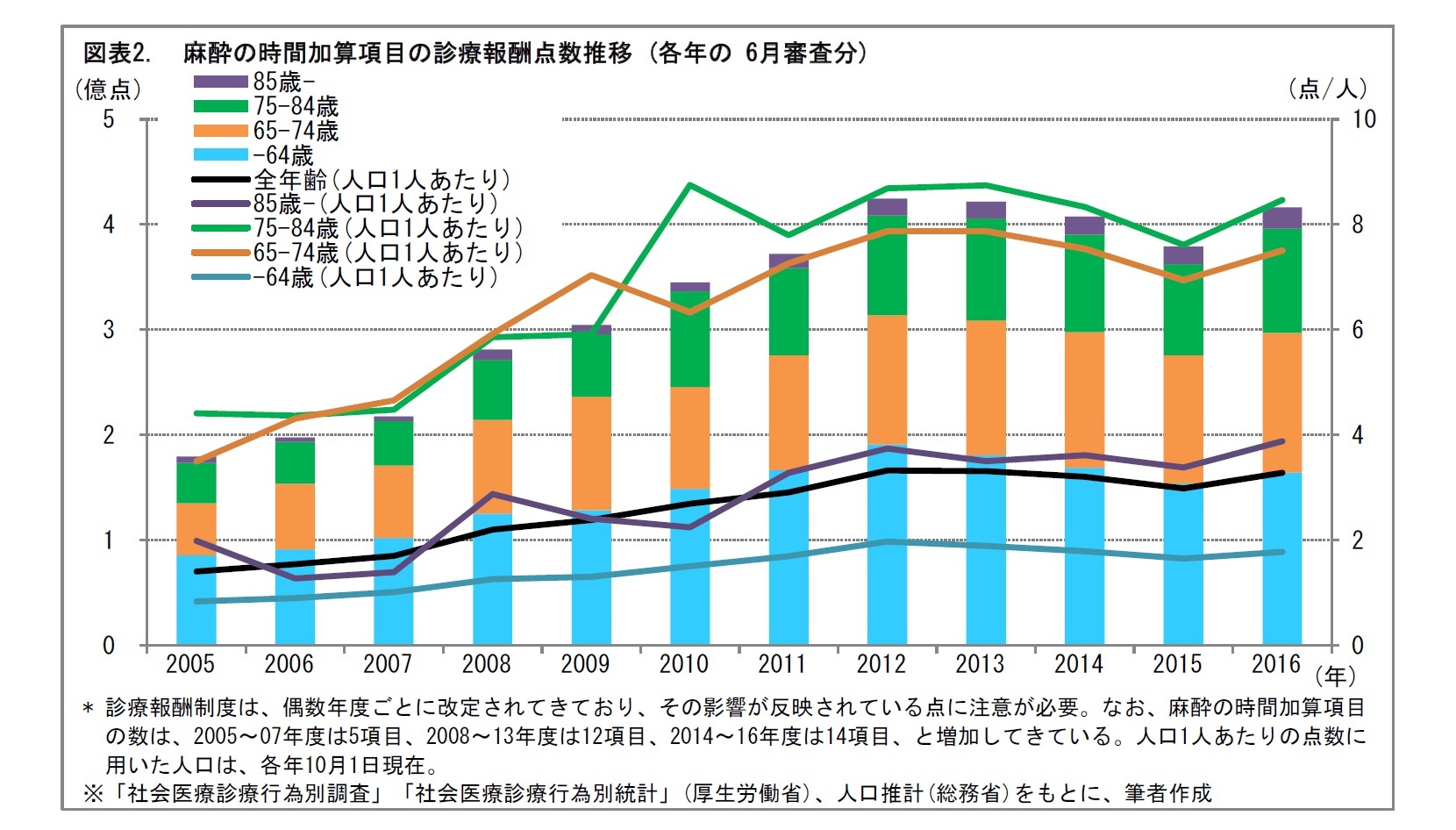

診療報酬点数の推移を図表で見ると、総じて、麻酔は、増加していることがうかがえる。(なお、診療報酬制度は、偶数年度ごとに改定されてきており、その影響が織り込まれている点に注意を要する。)

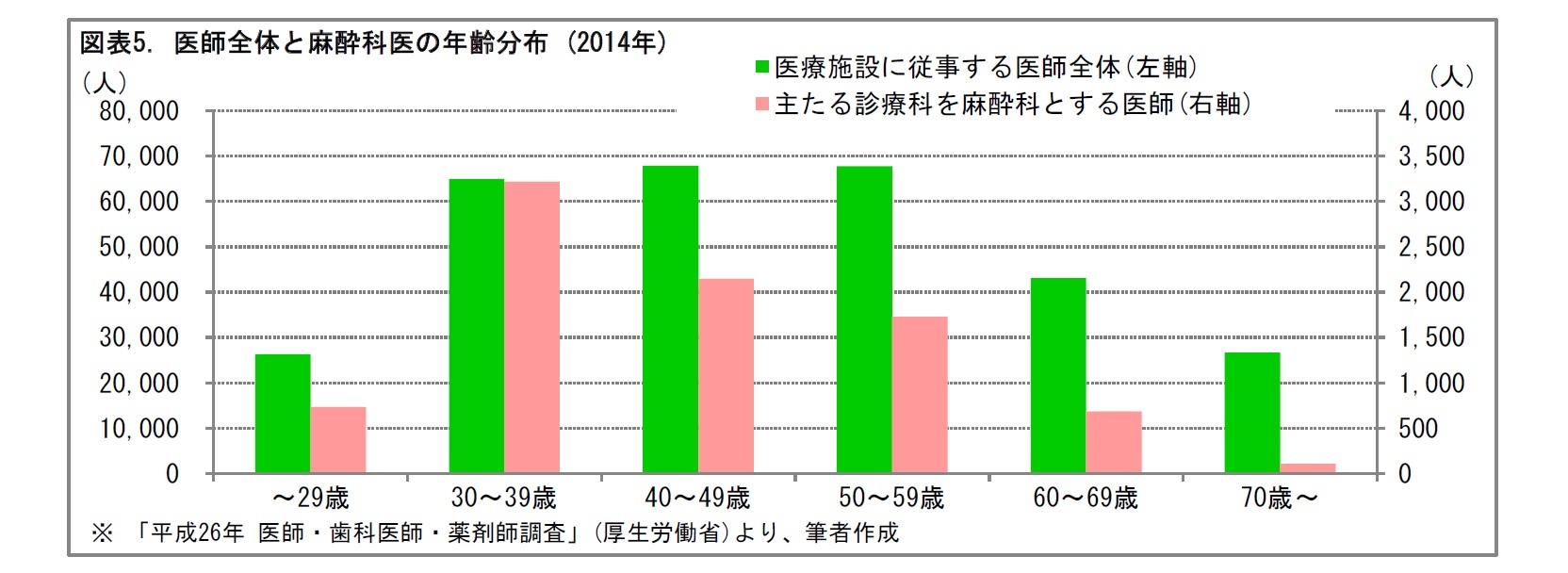

これを年齢層別に見ると、75~84歳の伸びが大きく、65~74歳や、85歳~でも、増加傾向がうかがえる。また、人口1人あたりで見ても、高齢層の伸びは大きい。つまり、高齢層の1人あたりの麻酔の実施が増えていることと、そもそもの高齢者人口が増加していることが複合して、麻酔の診療報酬が伸びているものと見られる。また、全年齢の人口1人あたりで、医療総計と比較しても、麻酔の伸びが大きいことがわかる。

1 診療報酬制度では、1点=10円に相当している。なお、本稿では、医科と歯科の「麻酔 計」を対象とする。

2 麻酔の実施時間が2時間を超えた場合(マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の、麻酔管理料(I)は、8時間を超えた場合)、所定の点数が加算される。所定の点数は、麻酔の内容により異なる。

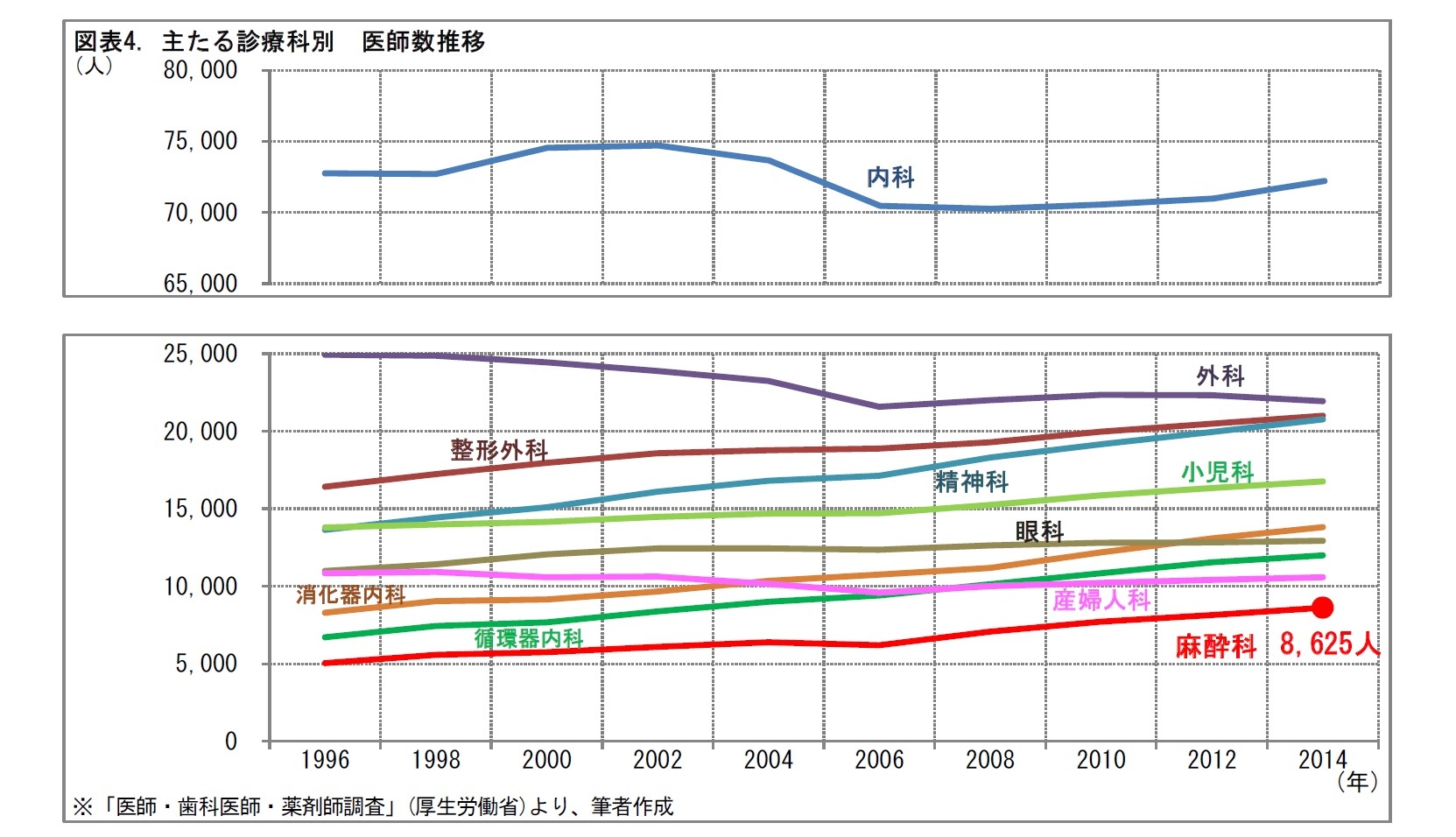

2|麻酔科医は増加しているが、絶対数は、他の診療科と比べて少ない

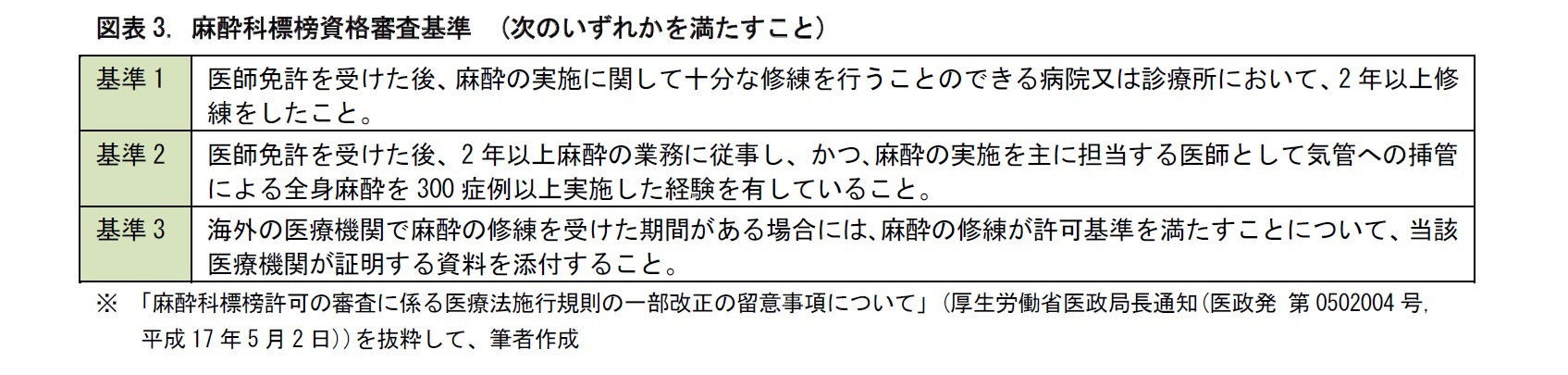

麻酔は、医行為であり、医師が行う。国家試験を合格した医師は、初期臨床研修3を経て、自分が進む診療科を決める。医療法上、診療科は、自由に標榜することが許されている。しかし、麻酔科については、同施行規則上、標榜するための基準が設けられている。つまり、麻酔科医については、基準を満たす医師が、厚生労働大臣の許可を得た上で、標榜することを許されることとなっている。

麻酔科標榜資格審査基準の具体的な内容は、同省が発出した通知により定められている。例えば、麻酔科専門で2年以上働くか、それと同等の能力があること、などとされている。

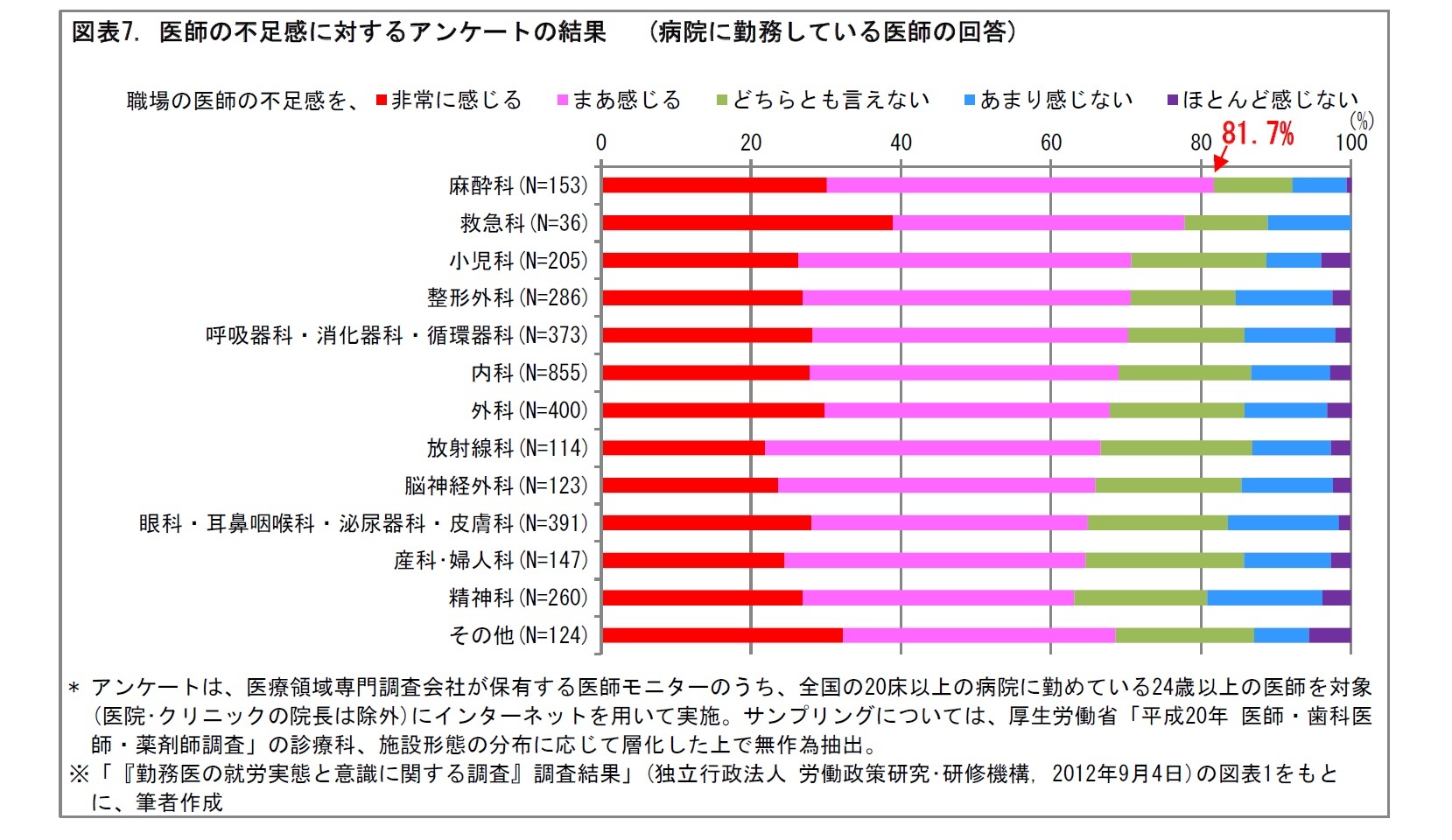

2011年に、労働政策研究・研修機構が実施したアンケート調査によると、診療科別にみた職場の医師の充足について、不足感を感じる(「非常に感じる」と「まあ感じる」の合計)との回答は、麻酔科では、81.7%に上っている。これは、救急科(77.8%)、小児科(70.7%)、整形外科(70.6%)などを上回っており、診療科別で、最も高い水準となっている。

3 医師の初期臨床研修は2年間。2010年に、厚生労働省が指定する研修プログラムの内容が、次のように変更された。麻酔科は、選択必修科目の1つとされている。(「医師臨床研修制度の見直しについて」(厚生労働省ホームページ)より)

・必修診療科として、内科6ヵ月以上、救急3ヵ月以上、地域医療1ヵ月以上を研修 (地域医療は2年目に研修)

・選択必修科目として、外科、麻酔科、産婦人科、小児科、精神科の中から、2科目以上を、それぞれ1ヵ月以上研修

4 診療科を複数回答する場合は、麻酔科を標榜する医師の数は、2014年に、10,819人となっている。

5 例えば、「内科(ペインクリニック)」、「ペインクリニック内科」、「ペインクリニック外科」等と標榜して、開業することが考えられる。(「医療広告Q&A」医療法制研究会 編集(中央法規出版, 2008年)より )

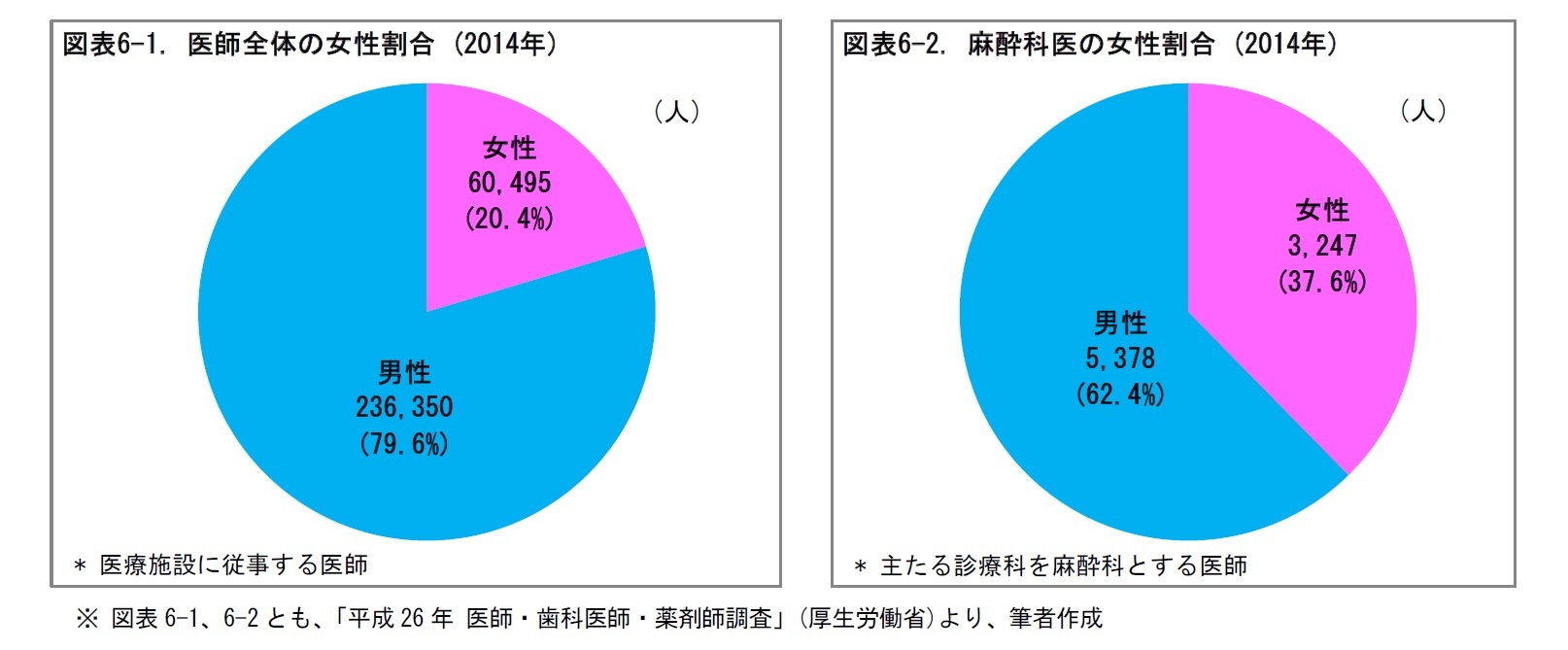

6 「麻酔科医は患者の命を守る」(日本麻酔科学会, 日本麻酔科学会新書001(第2版), 2017年)を参考に、筆者がまとめた。なお、この冊子には、「麻酔科は、他科に比べて家庭との両立がしやすいという声が、現役医師たちから数多く聞かれます。他科より女性医師の割合が多いことも、それを証明しているかもしれません。」と記されている。

(2017年11月16日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!