- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~底堅い消費と回復が遅れていた投資の復調で安定成長へ

2017年09月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2-4.フィリピン

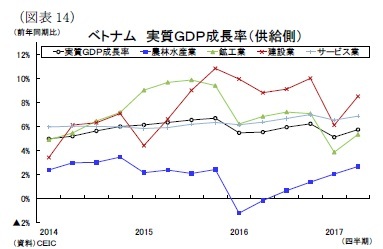

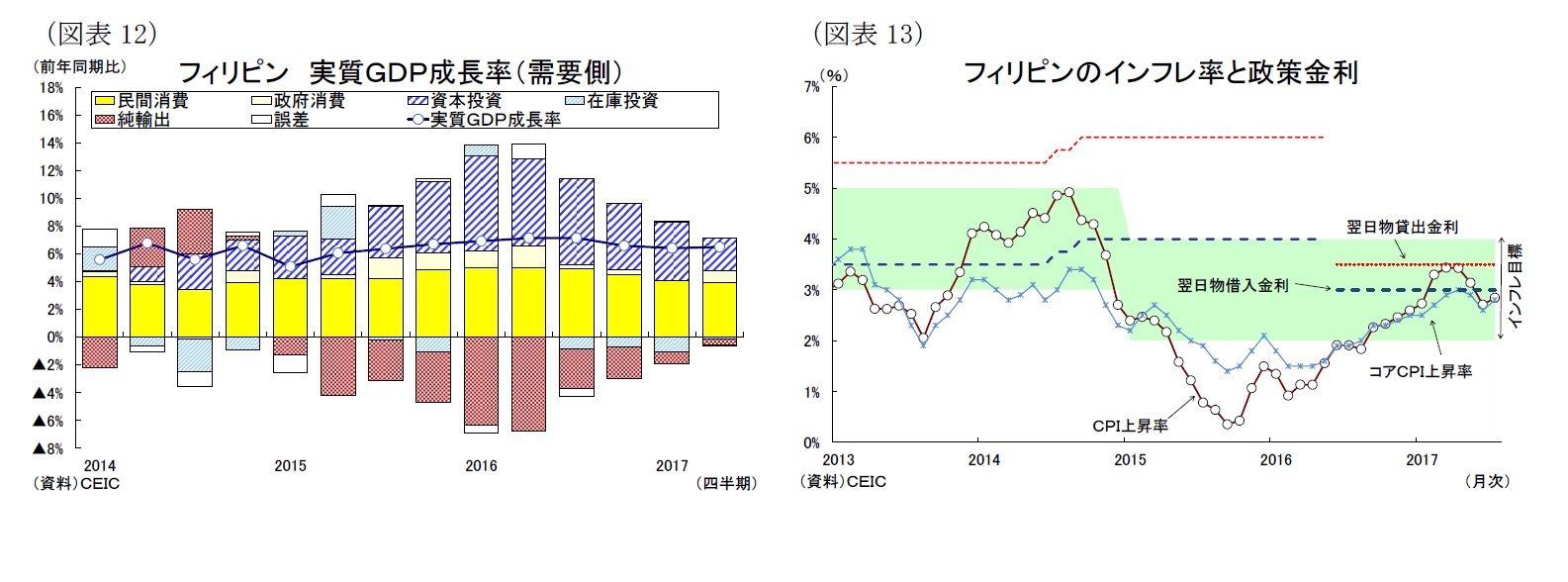

フィリピン経済は、16年の大統領選挙の関連特需からの反動減や政権移行に伴う予算執行の遅れにより、17年前半の成長率は6%台半ばまで鈍化した(図表12)。もっとも輸出は半導体需要の拡大と米国の景気回復によって電子部品やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシグ)を中心に二桁成長が続いている。また民間消費は直近2四半期で鈍化しているものの、雇用・所得環境の改善傾向や海外出稼ぎ労働者からの送金の増加、緩和的な金融政策などが追い風となり、底堅く推移している。こうした輸出の好調と底堅い民間消費を背景にビジネス信頼感指数が高水準で推移しており、投資は民間部門を中心に高めの伸びを維持している。

17年後半以降のフィリピン経済は、投資主導で6%台後半まで成長率が上昇しよう。まずインフラ開発予算は17 年度予算で前年比13.8 %増に拡充されている上、18年は一段とインフラ投資が拡大し、公共投資は景気の牽引役となるだろう。政府は税制改革第一弾(間接税の増税と所得税の減税)を18年1月から施行する予定であり、インフラ整備計画「ビルド・ビルド・ビルド」の実行可能性は高そうだ。もっともインフラ整備計画で必要となる財源は税制改革と経済成長による税収増だけでは不足するため、政府債務は拡大するだろう。また建設資材や機械の輸入が増加して経常赤字が拡大、欧米の金融正常化も進むなかでペソ安が進むだろう。同国にとってペソ安は財・サービス輸出や海外送金の増加をもたらす一方で、輸入インフレが物価の上昇圧力になる。

民間消費は建設業やBPO産業を中心に雇用・所得環境の改善が続くこと、また海外経済の回復とペソ安の進行で海外出稼ぎ労働者の送金の増加が続くことから堅調な伸びを維持するだろう。もっともインフレ率は堅調な内需とペソ安による輸入コストの増大を受けて上昇するため、一定程度消費の重石となるだろう。18年に入ると、税制改革によって物価上昇が強まるほか、政策金利の引上げも予想され、消費の増勢は鈍化しよう。民間投資は公共投資の呼び水効果と旺盛な消費需要、輸出の増加傾向を受けて好調を維持するだろう。

外需は、財・サービス輸出がペソ安と海外経済の回復を受けて増加基調を続ける一方、力強い内需の拡大によって輸入が輸出の伸びを上回るものと見込まれる。結果、純輸出の寄与度は再びマイナス幅が拡大すると予想する。

実質GDP成長率は17年が6.5%と、大統領選挙関連の特需で押し上げられた16年の6.9%から低下するものの、18年が6.7%と上昇し、インフラ投資を中心に内需主導の力強い成長が続くと予想する。

フィリピン経済は、16年の大統領選挙の関連特需からの反動減や政権移行に伴う予算執行の遅れにより、17年前半の成長率は6%台半ばまで鈍化した(図表12)。もっとも輸出は半導体需要の拡大と米国の景気回復によって電子部品やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシグ)を中心に二桁成長が続いている。また民間消費は直近2四半期で鈍化しているものの、雇用・所得環境の改善傾向や海外出稼ぎ労働者からの送金の増加、緩和的な金融政策などが追い風となり、底堅く推移している。こうした輸出の好調と底堅い民間消費を背景にビジネス信頼感指数が高水準で推移しており、投資は民間部門を中心に高めの伸びを維持している。

17年後半以降のフィリピン経済は、投資主導で6%台後半まで成長率が上昇しよう。まずインフラ開発予算は17 年度予算で前年比13.8 %増に拡充されている上、18年は一段とインフラ投資が拡大し、公共投資は景気の牽引役となるだろう。政府は税制改革第一弾(間接税の増税と所得税の減税)を18年1月から施行する予定であり、インフラ整備計画「ビルド・ビルド・ビルド」の実行可能性は高そうだ。もっともインフラ整備計画で必要となる財源は税制改革と経済成長による税収増だけでは不足するため、政府債務は拡大するだろう。また建設資材や機械の輸入が増加して経常赤字が拡大、欧米の金融正常化も進むなかでペソ安が進むだろう。同国にとってペソ安は財・サービス輸出や海外送金の増加をもたらす一方で、輸入インフレが物価の上昇圧力になる。

民間消費は建設業やBPO産業を中心に雇用・所得環境の改善が続くこと、また海外経済の回復とペソ安の進行で海外出稼ぎ労働者の送金の増加が続くことから堅調な伸びを維持するだろう。もっともインフレ率は堅調な内需とペソ安による輸入コストの増大を受けて上昇するため、一定程度消費の重石となるだろう。18年に入ると、税制改革によって物価上昇が強まるほか、政策金利の引上げも予想され、消費の増勢は鈍化しよう。民間投資は公共投資の呼び水効果と旺盛な消費需要、輸出の増加傾向を受けて好調を維持するだろう。

外需は、財・サービス輸出がペソ安と海外経済の回復を受けて増加基調を続ける一方、力強い内需の拡大によって輸入が輸出の伸びを上回るものと見込まれる。結果、純輸出の寄与度は再びマイナス幅が拡大すると予想する。

実質GDP成長率は17年が6.5%と、大統領選挙関連の特需で押し上げられた16年の6.9%から低下するものの、18年が6.7%と上昇し、インフラ投資を中心に内需主導の力強い成長が続くと予想する。

2-5.ベトナム

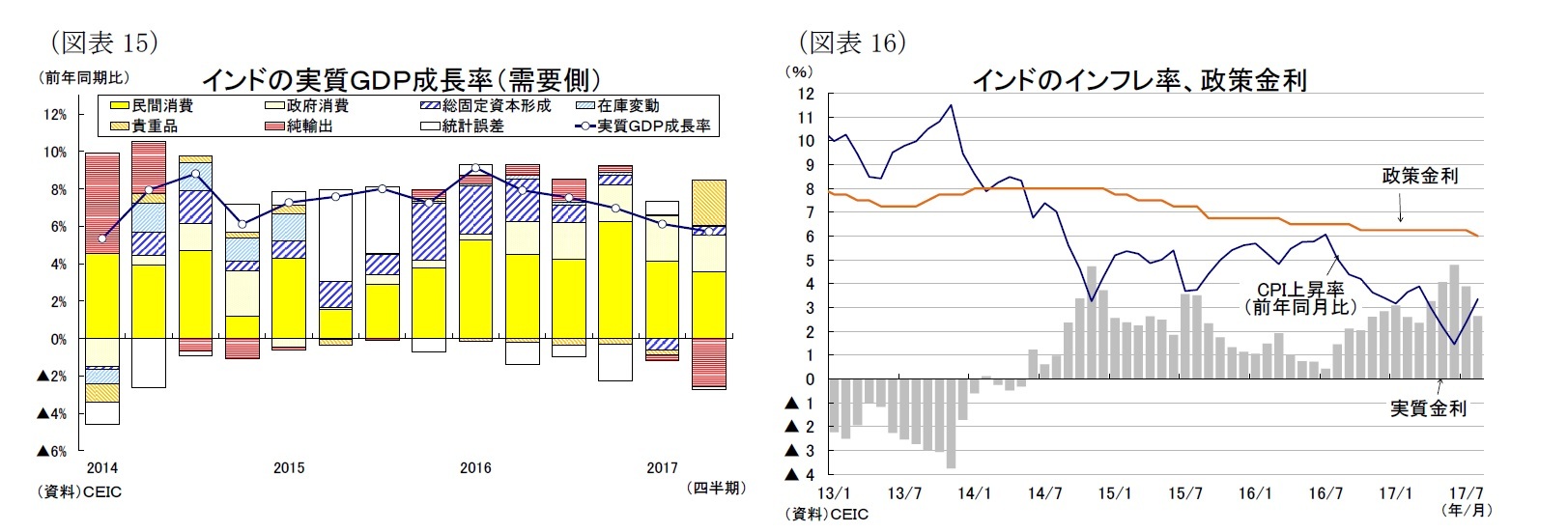

2-5.ベトナムベトナム経済は16年の成長率が前年比6.2%増と、15年の同6.7%増から低下し、当初の政府目標6.7%を下回るなど軟調に推移していたが、17年4-6月に入って回復ペースが加速した(図表14)。1-6月期の成長率は前年比5.7%増と、前年同期1の同5.5%増を上回り、1-3月期の同5.1%増からの回復が鮮明となった。景気の牽引役は二桁成長まで加速した製造業だ。海外経済の回復を背景に電子製品やアパレルなどの輸出が拡大、主にサムスン電子の新型スマホの製造が始まった影響が大きい。また同国は戦略的な生産拠点として外資系製造業の進出が多く、この対内直接投資が良好な雇用・所得環境をもたらしている。1-3月の月額平均給与は前年比8.4%増の高水準、4-6月の失業率は2.3%の低水準で推移しているほか、インフレ鎮静化も家計の実質所得向上に寄与しており、サービス業は卸売・小売や情報通信業を中心に堅調な伸びを続けている。さらに建設業は農業開発や交通インフラなどの投資拡大を受けて経済全体を大きく上回る成長が続いているほか、農林水産業も低水準ながら干ばつや塩害などで落ち込んだ前年からの回復が続いている。一方、鉱業は原油価格下落を受けて生産コストが割高な国内の油田が減産を続けており、経済全体を押し下げている。

17年後半以降のベトナム経済は、年内は前年を上回る成長が続くものの、18年に入ると成長ペースが若干ダウンするだろう。まず製造業は1-8月累計の対内直接投資の認可額が前年比45.1%と高水準であることから当面堅調に推移するだろうが、18年に入ると海外経済の減速を受けて輸出関連企業を中心に徐々に生産が伸び悩むと予想する。もっとも18年には欧州との自由貿易協定(FVFTA)発行が予定される。アパレルなどの軽工業品の投資は中期的な拡大が見込まれ、製造業は引き続き景気の牽引役となるだろう。また建設業は中銀の緩和的な金融政策を追い風に当面好調が続くものの、18年は政府が不動産バブル抑制策を打ち出す展開を予想しているほか、政府債務残高が法的上限に迫っており、公共投資が伸び悩むことから成長ペースが落ちるだろう。

一方、サービス業は製造業の生産能力拡張や賃金上昇(18年の最低賃金は約6.5%増)によって雇用・所得環境の改善が続くことから堅調を維持し、景気を下支えるだろう。もっとも先行きのインフレ率が上昇して家計の実質所得が目減りすることはサービス業の押下げ要因となるだろう。

農林水産業は前年の落ち込みからの回復局面が終わり、安定成長へシフトする。18年には欧州向けの農産品輸出に向けた増産傾向が強まり、前年を上回る緩やかな成長を予想する。

金融政策は、中央銀行が7月に14年3月以来となる0.25%の利下げと優遇分野への短期貸出金利の上限を0.5%引き下げた。さらに政府は中銀に対して年内までに貸出金利0.5%引下げ、年間の融資目標を従来の18%から21%に引上げるよう求めている。なお、上半期の貸出残高は前年比9.1%増に止まる。中銀は物価と通貨の安定に加えて経済成長の後押しという時に矛盾し合う複数の目標の達成が求められているために追加的な金融緩和や銀行への貸出指導を強化すると見込まれる。従って、通貨ドンは金融緩和による物価上昇や貿易赤字の拡大などから通貨安が進むだろう。

実質GDP成長率は、17年が6.4%と政府目標の6.7%を下回るものの、16年の6.2%からは上昇し、18年が6.3%(政府目標6.4~6.8%の方針)と小幅に低下すると予想する。

1 ベトナムの成長率は例年年末に向けて上昇することから、ここでは前年同期の成長率と比較する。

2-6.インド

インド経済は2015-16年が7%以上の力強い成長が続いたが、17年1-3月期は高額紙幣廃貨の悪影響が顕在化して成長率は前年同期比6.1%増まで低下、その後も回復が遅れるなかで今年7月に導入した物品サービス税(GST)導入に伴う混乱により4-6月期の成長率は同5.7%増となり、過去3年間で最も低い水準まで低下した(図表15)。民間消費はインフレの鎮静化(図表16)と農業生産の増加による農家の所得向上により底堅く推移していたが、4-6月期はGST導入を控えて企業が5~6月に節税目的で在庫削減を進めて一部で商品不足に陥ったほか、また消費者も自動車など値下がりが見込まれる商品を買い控えたことにより消費が鈍化した。また輸出は海外経済の回復によって1-3月期に同10.3%増まで急伸したものの、4-6月期に同1.2%増まで急速に低下した。また設備投資も景気の不透明感や銀行の不良債権問題、製造業の過剰設備などから回復が遅れた。一方、政府部門は支出の拡大を急ぎ、景気下支えを図っている。

17年後半以降のインド経済は、高額紙幣廃止とGST導入によって下振れた景気の持ち直しが続く。今年の南西モンスーンの雨量が不足気味であることから労働人口の約半数を占める農業従事者の所得向上は見込みにくいが、民間消費はGST導入前の買い控えの反動で7-9月期に持ち直し、その後も農民向け債務免除や消費者心理の改善から堅調に拡大しよう。18年は通貨安に伴う輸入インフレが押下げ要因となる一方、建設部門を中心に雇用が拡大して、消費は底堅く伸びを続けるだろう。

また民間投資は金融緩和による借入コストの低下やGSTや外資規制の緩和等のビジネス環境の改善が投資の追い風となるが、製造業の過剰設備や不良債権の問題が解消していないために当面伸び悩むだろう。18年にはGST導入に伴う物流コスト削減効果が顕在化し、投資は回復に向かうだろう。

一方、政府部門は高い伸びを維持すると予想する。GST導入によって政府の税収が増加しており、歳出拡大余地が出てきたかに見える。政府は17/18年度予算でインフラ整備の促進や地方経済の支援を中心に予算を拡充しており、引き続き景気を下支えるだろう。18年に入るとGST制度の国民への浸透や景気回復による税収増も見込まれ、政府は支出の拡大姿勢を更に強めるだろう。

輸出は短期的には増勢を強めるが、海外経済の成長ペースが鈍化するなかで伸び率が徐々に低下しよう。一方、堅調な内需により輸入が拡大し、純輸出は成長率に対してマイナスに働くだろう。

金融政策は、8月に追加利下げを実施したが、先行きは欧米の金融政策正常化によって金融市場が不安定化しやすくなるほか、物価も上昇傾向を続けることから政策を当面据え置くと予想する。

実質GDP成長率については、17年度は廃貨とGST導入の混乱によって16年度の7.1%から6.8%まで低下するが、18年度に7.5%まで回復すると予想する。

インド経済は2015-16年が7%以上の力強い成長が続いたが、17年1-3月期は高額紙幣廃貨の悪影響が顕在化して成長率は前年同期比6.1%増まで低下、その後も回復が遅れるなかで今年7月に導入した物品サービス税(GST)導入に伴う混乱により4-6月期の成長率は同5.7%増となり、過去3年間で最も低い水準まで低下した(図表15)。民間消費はインフレの鎮静化(図表16)と農業生産の増加による農家の所得向上により底堅く推移していたが、4-6月期はGST導入を控えて企業が5~6月に節税目的で在庫削減を進めて一部で商品不足に陥ったほか、また消費者も自動車など値下がりが見込まれる商品を買い控えたことにより消費が鈍化した。また輸出は海外経済の回復によって1-3月期に同10.3%増まで急伸したものの、4-6月期に同1.2%増まで急速に低下した。また設備投資も景気の不透明感や銀行の不良債権問題、製造業の過剰設備などから回復が遅れた。一方、政府部門は支出の拡大を急ぎ、景気下支えを図っている。

17年後半以降のインド経済は、高額紙幣廃止とGST導入によって下振れた景気の持ち直しが続く。今年の南西モンスーンの雨量が不足気味であることから労働人口の約半数を占める農業従事者の所得向上は見込みにくいが、民間消費はGST導入前の買い控えの反動で7-9月期に持ち直し、その後も農民向け債務免除や消費者心理の改善から堅調に拡大しよう。18年は通貨安に伴う輸入インフレが押下げ要因となる一方、建設部門を中心に雇用が拡大して、消費は底堅く伸びを続けるだろう。

また民間投資は金融緩和による借入コストの低下やGSTや外資規制の緩和等のビジネス環境の改善が投資の追い風となるが、製造業の過剰設備や不良債権の問題が解消していないために当面伸び悩むだろう。18年にはGST導入に伴う物流コスト削減効果が顕在化し、投資は回復に向かうだろう。

一方、政府部門は高い伸びを維持すると予想する。GST導入によって政府の税収が増加しており、歳出拡大余地が出てきたかに見える。政府は17/18年度予算でインフラ整備の促進や地方経済の支援を中心に予算を拡充しており、引き続き景気を下支えるだろう。18年に入るとGST制度の国民への浸透や景気回復による税収増も見込まれ、政府は支出の拡大姿勢を更に強めるだろう。

輸出は短期的には増勢を強めるが、海外経済の成長ペースが鈍化するなかで伸び率が徐々に低下しよう。一方、堅調な内需により輸入が拡大し、純輸出は成長率に対してマイナスに働くだろう。

金融政策は、8月に追加利下げを実施したが、先行きは欧米の金融政策正常化によって金融市場が不安定化しやすくなるほか、物価も上昇傾向を続けることから政策を当面据え置くと予想する。

実質GDP成長率については、17年度は廃貨とGST導入の混乱によって16年度の7.1%から6.8%まで低下するが、18年度に7.5%まで回復すると予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年09月22日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~底堅い消費と回復が遅れていた投資の復調で安定成長へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~底堅い消費と回復が遅れていた投資の復調で安定成長へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!