- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 商業施設の売上環境はなぜ弱いのか?

商業施設の売上環境はなぜ弱いのか?

佐久間 誠

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

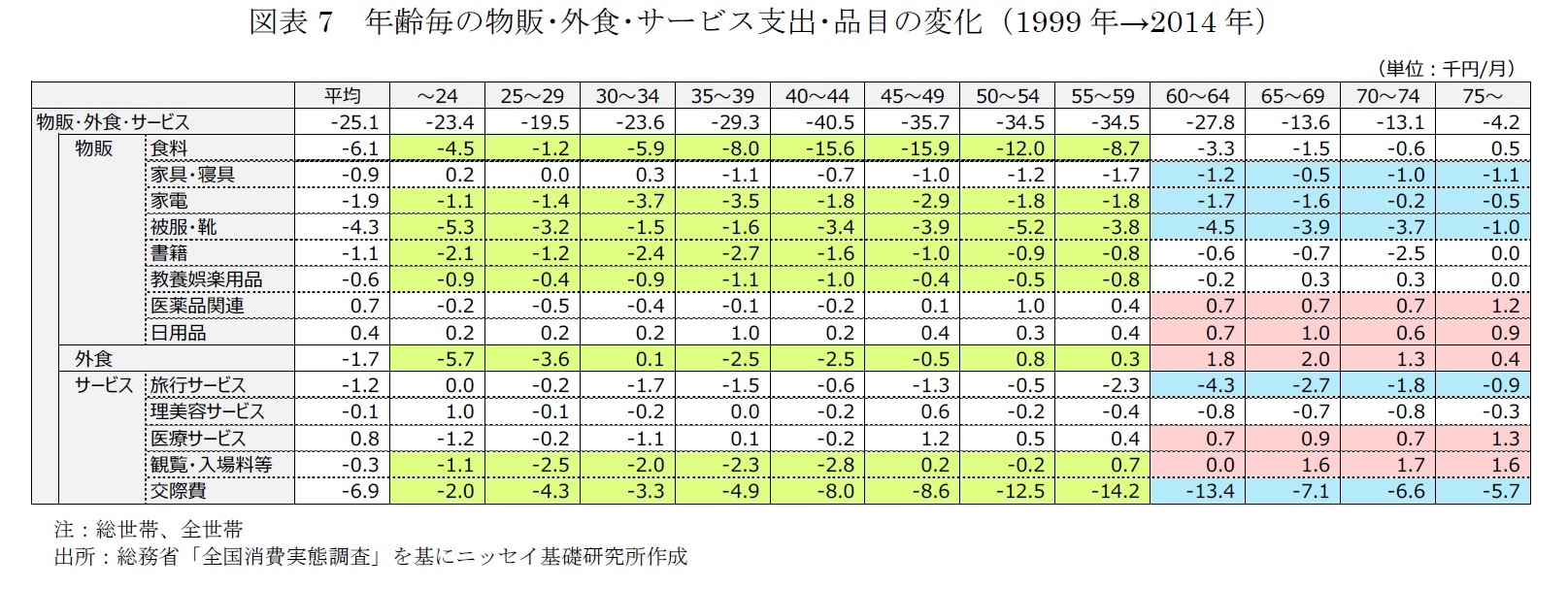

食料、家電、被服・靴、書籍、教養娯楽用品、外食、観覧・入場料等、交際費が主に減少した(図表7の緑色箇所)。娯楽的な消費だけでなく、衣食住など幅広く支出を減らしていることが特徴的である。消費行動に関する変化としては、39歳以下で書籍や教養娯楽用品、観覧・入場料等など時間消費型の支出が4.1~6.0千円/月減少しており、デジタルコンテンツが既存の娯楽商品・サービスのシェアを奪っている影響と考えられる。

また、若年世代と高齢世代は、可処分所得の変化に対する物販・外食・サービス支出の減少要因が中年世代と異なる。若年世代は可処分所得減少が限定的だが、物販・外食・サービス支出を減らしている。これは貯蓄率上昇に加え、支出を減らした品目が可処分所得減少の減った中年世代と同様であることから、節約型の消費行動を取ったためと推測される。中年世代の可処分所得減少を目の当たりにして、将来の経済的な不安が高まり、支出を減らした可能性が高い。また商業施設の売上高に繋がらない支出が増加したことも物販・外食・サービス支出が減少した背景にある。若年世代では特に住居費が大きく増加している。他にも通信費や光熱費が増加しているが、これは全ての世代に共通している。

高齢世代は、可処分所得減少と比較して、物販・外食・サービス支出の減少幅が小さい。その理由は、貯蓄率が低下していることである。収入は少ないが資産は多い傾向のある高齢世代は、可処分所得の変化に対する物販・外食・サービス支出の変動が相対的に小さいことがうかがわれる。品目別に見ても、中年世代のような節約型のような傾向は見られず、可処分所得減少ではなく、外食を増やすなど生活様式の変化により支出品目が変化したものと推測される。

4. 商業施設の売上環境の変動要因分析

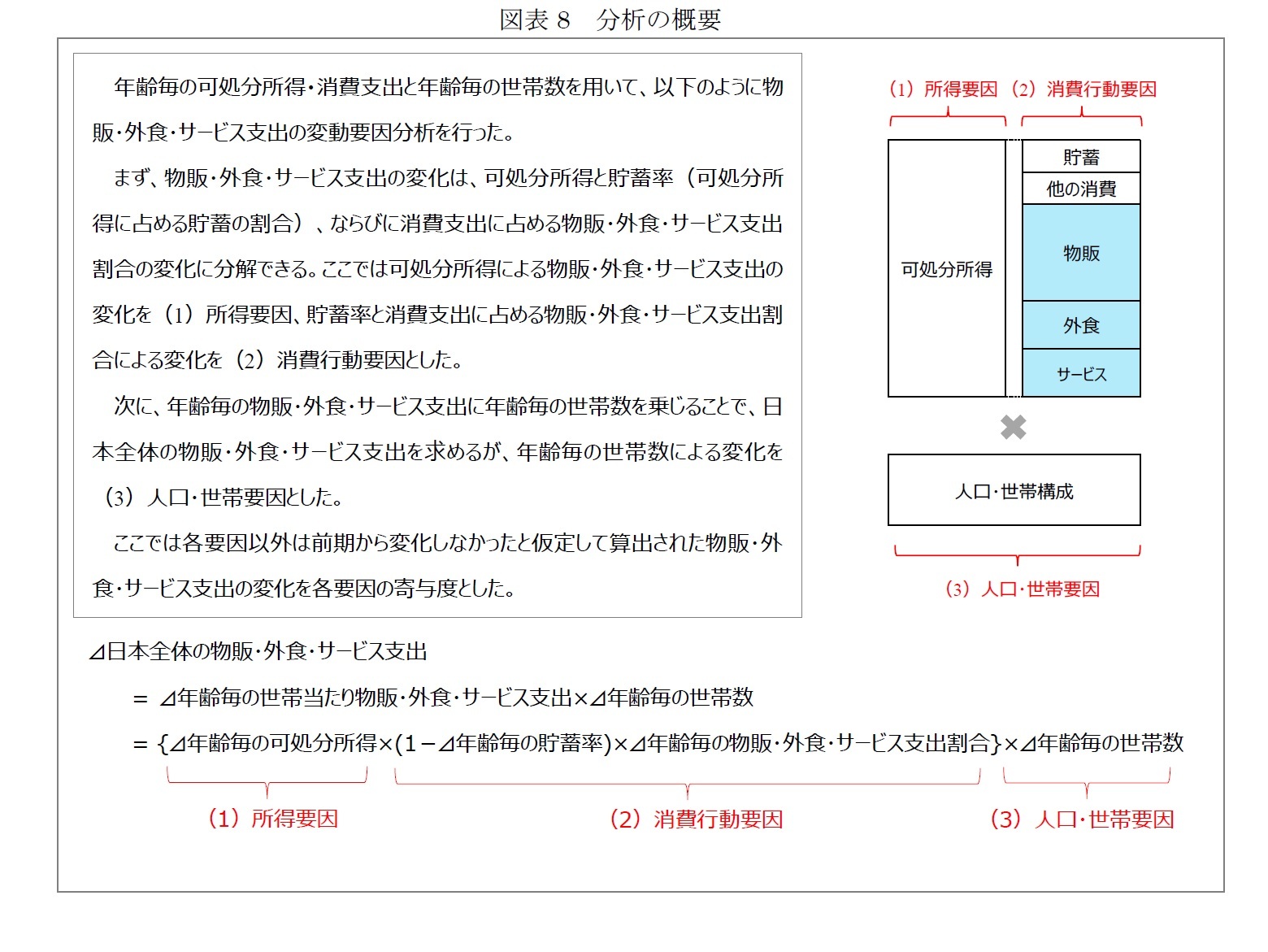

(1)所得要因

各世帯の可処分所得の増減によるもので、可処分所得が増加すれば支出が増加する。

(2)消費行動要因

各世帯の消費性向や消費品目の選択によるもので、貯蓄率が上昇したり、住居費や光熱費など商業施設の売上に繋がらない品目の支出が増えたりすると、物販・外食・サービス支出は減少する。

(3)人口・世帯要因

各世帯の可処分所得や消費行動は、各世帯の年齢によって決まる部分が多く、その傾向は比較的安定している。年齢毎の可処分所得や消費行動の傾向が変化しなくても、世帯数や世帯構成(世帯人数や年齢など)が変化することで、日本全体の消費構造が変わってくる。

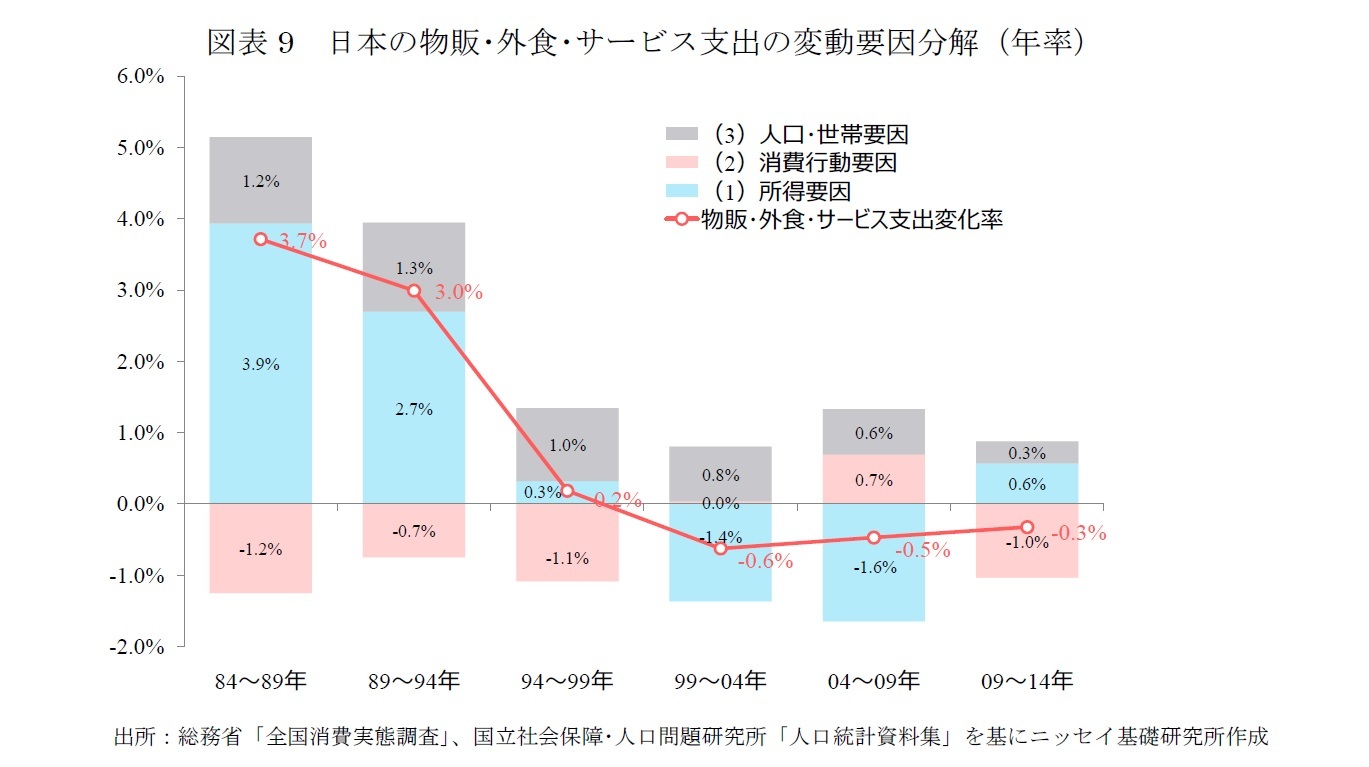

物販・外食・サービス支出は、所得要因と人口・世帯要因の影響で増加した。

所得要因は1984年から1994年にかけて年率+2.7%~+3.9%と大きくプラスに寄与した。これはバブル期前後の賃金上昇によるものである3。1994年から1999年にかけては、金融機関の相次ぐ破綻など、バブル崩壊の影響が実体経済に顕在化したことで、可処分所得の伸びが急速に落ち込み、寄与度はほぼゼロとなったが、1984年から1999年を累計すると所得要因は年率+2.4%のプラス寄与となった。

消費行動要因は年率-1.2%~-0.7%のマイナス寄与となった。支出の中には食糧などの生活必需品も含まれ、所得ほど経済環境の変化の影響を受けなかったため、消費行動要因は所得要因と逆の動きを示す傾向があったことが推察される。

人口・世帯要因は、年率+1.0%~1.3%と一貫してプラスに寄与した。世帯数が増加したことに加え、人口割合の大きい「団塊の世代」が消費の多い50代に移行する期間であったことが要因である。

(b)1999年~2014年

物販・外食・サービス支出は、可処分所得減少を主因に減少した。

1999年から2009年は長引く景気後退の影響により、可処分所得は減少を続け、年率-1.4%~-1.6%とマイナスに寄与している。2009年から2014年は所得要因が+0.6%となったが、1999年以降で累計すると年率-0.8%の寄与となった。

消費行動要因は、1999年以降で累計すると年率-0.1%程度にとどまり、この期間を通して見ると影響は限定的だった。

人口・世帯要因は、1999年以降はプラス寄与が1%を割り込み、2009年から2014年にかけては寄与度が年率+0.3%まで縮小した。これは世帯数の増加ペースが減速していることに加え、「団塊の世代」が最も消費する年齢層から、時間推移と共に消費を減らす年齢層となったことも要因である4。

近年の小売業の売上不振の要因として、「消費離れ」など消費行動要因が指摘されることが多い。しかし以上の分析からは、可処分所得減少が商業施設の売上環境悪化の原因であったと言える。また前章の分析もあわせると、消費のボリュームゾーンである中年世代の可処分所得減少が大きく影響したものと考えられる。若年世代は、中年世代の可処分所得減少による将来の経済的な不安の高まりから、物販・外食・サービス支出を減らし、貯蓄率を高めたものと推測される。そのため、これも中年世代の可処分所得減少による影響であると見なせば、上記の分析結果以上に、中年世代の可処分所得減少が物販・外食・サービス支出を押し下げたことが示唆される。

3 物価変動は考慮していないため、所得増加には物価上昇の影響が一部含まれる。

4 拙稿の佐久間(2017)「商業施設売上高の長期予測~少子高齢化と電子商取引市場拡大が商業施設売上高に及ぼす影響~」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2017年8月31日)の分析では、人口・世帯要因の寄与度は今後マイナスに転じる見込みである。

5. おわりに

(2017年09月21日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【商業施設の売上環境はなぜ弱いのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

商業施設の売上環境はなぜ弱いのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!