- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 転換点迎えた先進諸国金融政策-後れをとる日本

2017年09月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―バブルの様相

7月下旬から8月上旬にかけて、NY市場ではダウ平均株価が史上最高値を更新し続けた。イエレン議長はFRBの資産規模を縮小する姿勢を見せているものの、利上げに対してはやや慎重だと見られていることが株価の上昇を誘っている。

昨年の米大統領選挙では、トランプ氏が大統領になれば、株価は大幅に下落しドルは売られて大幅な円高が起こると懸念されていた。実際、トランプ大統領誕生が確実になると、政治的な混乱を懸念して大幅な株安・円高が起こった。ところがこうした動きは、ごく短時間で終了し、大規模な減税や大型の公共投資、規制緩和への期待から株価は上昇に転じた。選挙の勝利演説が選挙戦での攻撃的な発言からは一転して、国民の融和を呼びかける落ち着いたものであったことも大きかっただろう。しかし、与党共和党内での対立からオバマケアの廃止法案は成立せず、大規模な減税も実現の目途が立たないなど、大統領就任後半年ほどの間に問題は顕在化している。

このように米国政治の混乱が深刻化し、株価上昇の根拠だった大幅減税や大規模公共投資の実行のめどが立たない中でもさらに株価が上昇し続けていることは、米国の金融政策が緩和的であるために株価が既に企業収益の見通しなど経済実態とはかけ離れて動くようになっていることを示唆しているのではないかという懸念がある。

昨年の米大統領選挙では、トランプ氏が大統領になれば、株価は大幅に下落しドルは売られて大幅な円高が起こると懸念されていた。実際、トランプ大統領誕生が確実になると、政治的な混乱を懸念して大幅な株安・円高が起こった。ところがこうした動きは、ごく短時間で終了し、大規模な減税や大型の公共投資、規制緩和への期待から株価は上昇に転じた。選挙の勝利演説が選挙戦での攻撃的な発言からは一転して、国民の融和を呼びかける落ち着いたものであったことも大きかっただろう。しかし、与党共和党内での対立からオバマケアの廃止法案は成立せず、大規模な減税も実現の目途が立たないなど、大統領就任後半年ほどの間に問題は顕在化している。

このように米国政治の混乱が深刻化し、株価上昇の根拠だった大幅減税や大規模公共投資の実行のめどが立たない中でもさらに株価が上昇し続けていることは、米国の金融政策が緩和的であるために株価が既に企業収益の見通しなど経済実態とはかけ離れて動くようになっていることを示唆しているのではないかという懸念がある。

2―超緩和政策からの転換

日本では1990年代に入ってから金融緩和が続いてきたが、米国のリーマンショックや欧州の政府債務危機をきっかけとした経済の悪化から、米FRB(連邦準備制度理事会)では3次にわたるQE(quantitativeeasing:量的金融緩和)が実施され、ECB(欧州中央銀行)ではマイナス金利政策が実施された。先進諸国はそれぞれ手法が異なるものの、従来の常識では行うべきではないとされてきた、非伝統的と呼ばれる超金融緩和政策を行ってきた。

しかし、先進諸国に共通した超金融緩和政策は転換の時を迎えている。米国では2014年10月末に資産の追加購入を停止することを決定し、2015年末には利上げを開始した。欧州では6月末のドラギ総裁の発言でECBの緩和縮小への注目度が急に高まったが、それ以前からECBは緩やかな緩和縮小に動き出していた。例えば、国債等の資産買い入れも、今年4月からは月600億ユーロとそれまで1年間の月800億ユーロから減少している。

欧米中央銀行の超緩和政策から正常化への政策転換の影響は大きなもので、欧米経済はもちろん世界経済全体が影響を受けるはずだ。既に新興国通貨が不安定化するなどの兆しが起こっている。

しかし、先進諸国に共通した超金融緩和政策は転換の時を迎えている。米国では2014年10月末に資産の追加購入を停止することを決定し、2015年末には利上げを開始した。欧州では6月末のドラギ総裁の発言でECBの緩和縮小への注目度が急に高まったが、それ以前からECBは緩やかな緩和縮小に動き出していた。例えば、国債等の資産買い入れも、今年4月からは月600億ユーロとそれまで1年間の月800億ユーロから減少している。

欧米中央銀行の超緩和政策から正常化への政策転換の影響は大きなもので、欧米経済はもちろん世界経済全体が影響を受けるはずだ。既に新興国通貨が不安定化するなどの兆しが起こっている。

3―効果と副作用

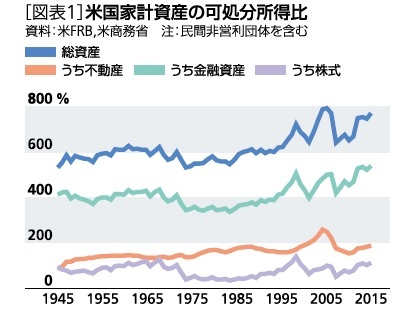

健康な人にむやみに薬を飲むことを勧める医者はいない。それは、薬には効果もあるが、人体にとって有害な副作用が必ずあるからだ。金融緩和政策にも副作用はあり、非伝統的金融施策は効果が強力であるだけに、副作用もそれだけ大きいことが懸念される。その一つが株価や不動産価格などの資産価格が経済実態とかい離して上昇してしまうという、いわゆるバブルの膨張だ。

日本では、日銀が2013 年4月に「量的・質的金融緩和」を導入して以来緩和政策を維持・強化しており、2%の物価上昇の実現を目指して2016年秋以降は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を続けている。しかし失業率が3%程度にまで低下した状況では、そろそろ日本も金融緩和政策の効果と副作用のトレードオフを慎重に比較すべき時期にきているのではないだろうか。

(2017年09月07日「基礎研マンスリー」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【転換点迎えた先進諸国金融政策-後れをとる日本】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

転換点迎えた先進諸国金融政策-後れをとる日本のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!