- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- ユーロ急騰、持続性はあるか?~金融市場の動き(8月号)

2017年08月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:ユーロ急騰、持続性はあるか?

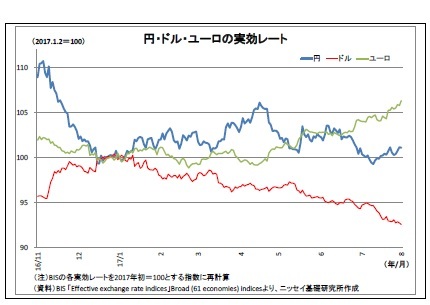

4月以降、通貨ユーロの上昇が続いている。ユーロの対ドルレートは4月10日に1.05ドル台であったが、直近では1.18ドル台後半へと大きく上昇。対円レートも4月17日の114円台から直近で130円台後半にまで上昇している。

(2段ロケットでユーロは上昇)

(2段ロケットでユーロは上昇)この間、ユーロには2つの強い追い風が吹いた。一つは政治リスクの後退だ。4月下旬の仏大統領選(1回目)で親EU・中道のマクロン氏がトップ通過し(その後5月上旬の2回目の選挙で大統領に選出)、欧州での反EU・ポピュリズムの潮流に歯止めがかかったことが好感された。

また、その後はECBが量的緩和の縮小に向けた動きを進めるとの観測が市場で高まったことが追い風となった。とりわけ、6月27日のドラギECB総裁による「デフレ圧力がリフレ的なものに置き換わった」との発言は、ユーロの対ドルレート(ユーロドル)がレンジを上方に突き抜ける原動力となった。

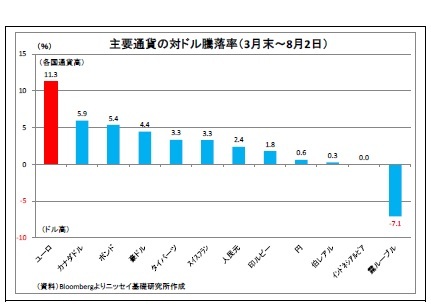

3月末以降の主要通貨の対ドルレートの動きを見ると、この間にドル安圧力が高まったこともあり、多くの通貨が上昇したが、ユーロの上昇率(11.3%)は二桁に達し、突出している。

このように、ここ数ヵ月上昇基調を続けているユーロだが、今後もユーロ高は続くのであろうか。

(ユーロ相場は過熱気味)

ユーロ上昇の持続性について筆者はかなり懐疑的にみている。理由としてまず挙げられるのは、足元で過熱感(前のめり感)が強まっていることだ。

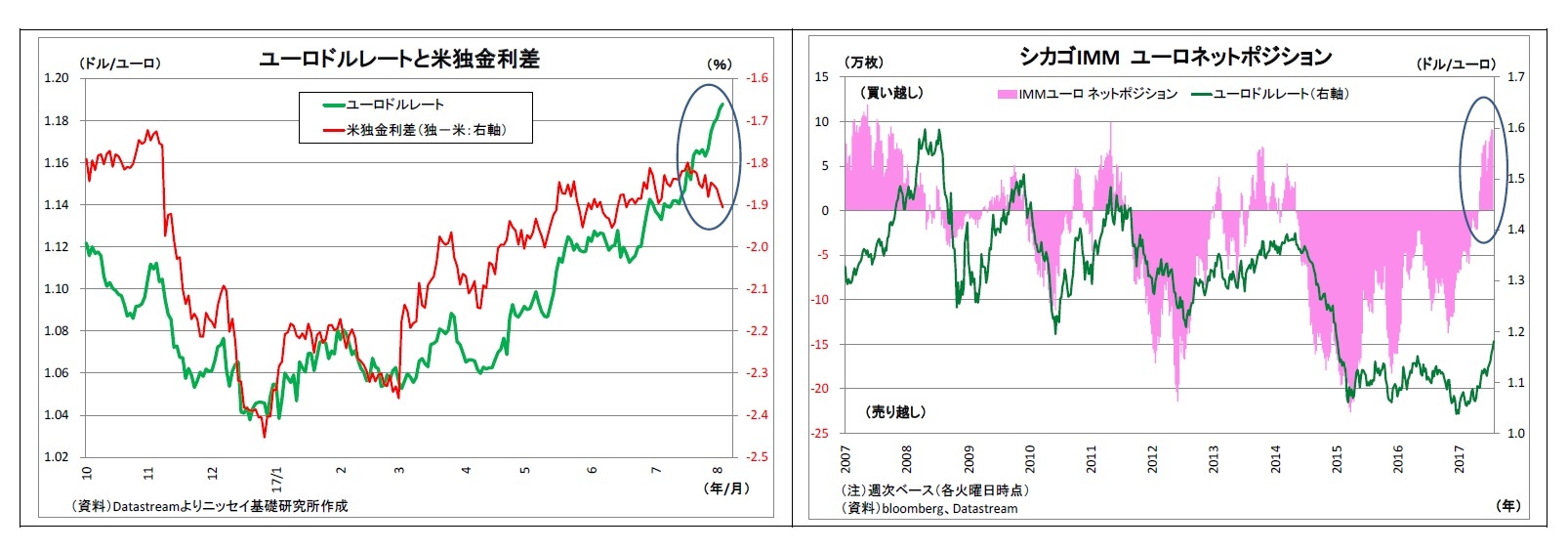

ユーロドルレートは、従来米独金利差との連動性が確認される。春以降も米長期金利が低迷する中で、政治リスクの後退とECBの緩和縮小観測によって独金利が上昇し、米独金利差が縮小したことがユーロの上昇を正当化してきた。ただし、7月中旬以降、両者の連動性は大きく崩れている。7月20日のECB理事会では、テーパリングに関する議論は行われず、「秋に議論を行う」予告に留まったうえ、総裁会見も全体的にハト派色の強いものであったが、為替市場は、遠からず議論が行われる点やユーロ高けん制が出なかった点に着目し、ユーロ買いで反応したためだ。

ユーロ上昇の持続性について筆者はかなり懐疑的にみている。理由としてまず挙げられるのは、足元で過熱感(前のめり感)が強まっていることだ。

ユーロドルレートは、従来米独金利差との連動性が確認される。春以降も米長期金利が低迷する中で、政治リスクの後退とECBの緩和縮小観測によって独金利が上昇し、米独金利差が縮小したことがユーロの上昇を正当化してきた。ただし、7月中旬以降、両者の連動性は大きく崩れている。7月20日のECB理事会では、テーパリングに関する議論は行われず、「秋に議論を行う」予告に留まったうえ、総裁会見も全体的にハト派色の強いものであったが、為替市場は、遠からず議論が行われる点やユーロ高けん制が出なかった点に着目し、ユーロ買いで反応したためだ。

また、投機筋の動きもユーロの過熱感を感じさせる。シカゴ投機筋の通貨先物ポジションを見ると、長らくユーロは対ドルで売り越されていたが、5月上旬に買い越しに転じ、直近7月25日時点の買い越し幅は9.1万枚と過去最高レベルであった2007年半ばに近い水準まで積み上がっている。当時はFRBが利上げを打ち止めにするなか、ECBが段階的な利上げを実施していた。一方、今回は、FRBが利上げを続けるなかでECBはまだ量的緩和縮小を模索している段階に過ぎない。ここ数ヵ月のユーロ高はECBの出口戦略を口実として投機筋が前のめり的にユーロ買いに走ったことが少なからず影響している。投機筋のユーロ買い余地は乏しくなっており、むしろ利益確定的な売りに注意が必要になっている。

(ユーロ高の悪影響)

二つ目の理由は、ユーロ高の悪影響だ。ユーロ圏にとって、ユーロ高は景気・物価の下振れ圧力になる。これまでのところ、ECBサイドからのユーロ高けん制は見送られているものの、最近のユーロ高進行を受けて、今後はけん制発言が出てくる可能性がある。また、仮にけん制が発せられなかったとしても、実際に景気や物価への悪影響の兆しが出てくれば、ECBが出口戦略に対する慎重姿勢を強め、ユーロ安圧力が強まる可能性もある。

二つ目の理由は、ユーロ高の悪影響だ。ユーロ圏にとって、ユーロ高は景気・物価の下振れ圧力になる。これまでのところ、ECBサイドからのユーロ高けん制は見送られているものの、最近のユーロ高進行を受けて、今後はけん制発言が出てくる可能性がある。また、仮にけん制が発せられなかったとしても、実際に景気や物価への悪影響の兆しが出てくれば、ECBが出口戦略に対する慎重姿勢を強め、ユーロ安圧力が強まる可能性もある。

(テーパリングの通貨高効果への疑問)

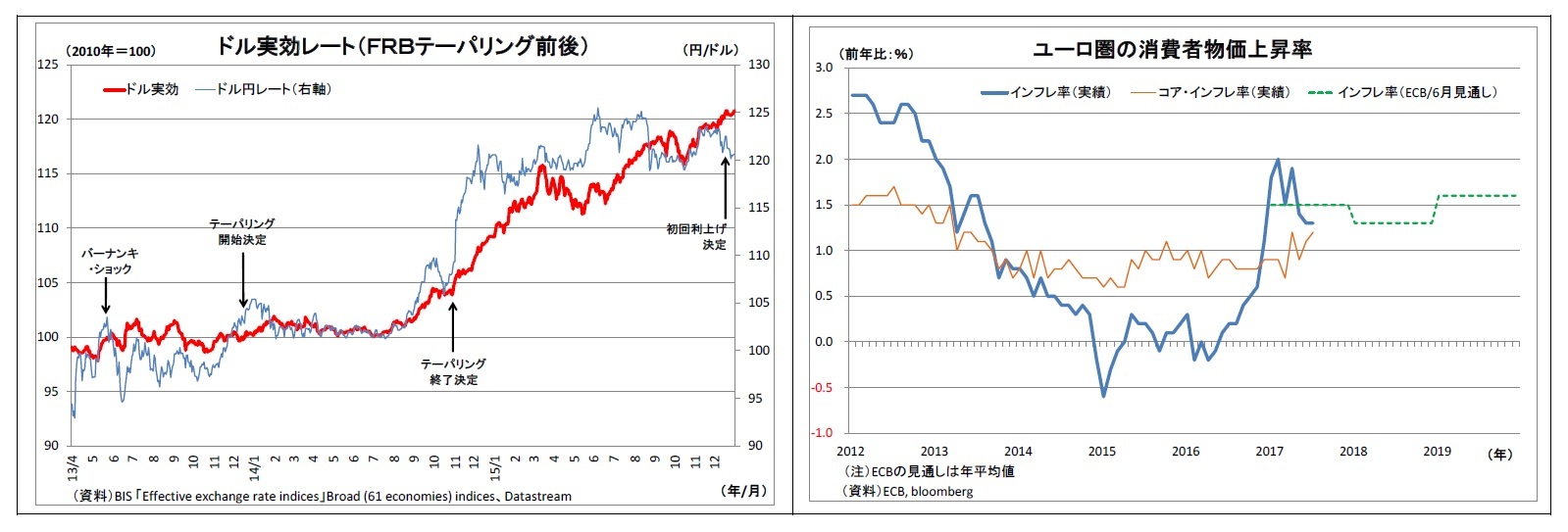

三つ目の理由は、テーパリングの通貨高効果への疑問だ。言うまでもないが、テーパリングは緩和の縮小であって、金融引き締めではないうえ、ある程度の時間をかけて徐々に行われる。

ここでFRBの事例を振り返ってみると、テーパリングは2013年12月に決定、2014年1月から開始され、毎月100億ドルずつ減額する形で継続、同年10月に終了された。この間のドル(名目)実効為替レート1の動きを確認すると、テーパリング決定を受けて一時的にドル高反応が出たものの、以降は数ヵ月にわたってほぼ横ばいで推移している。ドルが上昇トレンドに入ったのは、テーパリングが終了局面に入り、次のステップである利上げが意識され始めた頃からだ。

ECBのテーパリングがどのような形で進められるかは未だ定かではないが、おそらくFRBの前例にならって、時間をかけて段階的に、ある程度予見可能な形で実施されるだろう。ユーロ圏の直近7月の消費者物価上昇率は前年比1.3%、エネルギーと食品などを除いたコア指数では同1.2%と物価目標である「2%未満でその近辺」からは距離があり、緩和の縮小を急ぐ必要はない。さらに、ECBは、2019年でも物価上昇率が1.6%に留まるとの見通しを示しており、テーパリング終了後は利上げまでしばらく間が空きそうだ。

従って、テーパリング決定(弊社見通しでは10月のECB理事会で決定と予想)までは、ユーロ高圧力が続くものの、決定後は材料出尽くし感から浮力が弱まる可能性が高い。

三つ目の理由は、テーパリングの通貨高効果への疑問だ。言うまでもないが、テーパリングは緩和の縮小であって、金融引き締めではないうえ、ある程度の時間をかけて徐々に行われる。

ここでFRBの事例を振り返ってみると、テーパリングは2013年12月に決定、2014年1月から開始され、毎月100億ドルずつ減額する形で継続、同年10月に終了された。この間のドル(名目)実効為替レート1の動きを確認すると、テーパリング決定を受けて一時的にドル高反応が出たものの、以降は数ヵ月にわたってほぼ横ばいで推移している。ドルが上昇トレンドに入ったのは、テーパリングが終了局面に入り、次のステップである利上げが意識され始めた頃からだ。

ECBのテーパリングがどのような形で進められるかは未だ定かではないが、おそらくFRBの前例にならって、時間をかけて段階的に、ある程度予見可能な形で実施されるだろう。ユーロ圏の直近7月の消費者物価上昇率は前年比1.3%、エネルギーと食品などを除いたコア指数では同1.2%と物価目標である「2%未満でその近辺」からは距離があり、緩和の縮小を急ぐ必要はない。さらに、ECBは、2019年でも物価上昇率が1.6%に留まるとの見通しを示しており、テーパリング終了後は利上げまでしばらく間が空きそうだ。

従って、テーパリング決定(弊社見通しでは10月のECB理事会で決定と予想)までは、ユーロ高圧力が続くものの、決定後は材料出尽くし感から浮力が弱まる可能性が高い。

1 各通貨と複数の2国間為替レートを貿易ウェイトで加重平均したもので、各通貨の総合的な強弱を示すもの。

(ドルの方向性も大きなポイントに)

(ドルの方向性も大きなポイントに)そして、最後の理由はドルの持ち直しだ。現在、ユーロが積極的に買われている背景には、ドル売りの裏返しという側面がある。米国の政治リスクや経済・物価指標の下振れを手掛かりとしてドル売りが続いているが、「ドルを売るためには何か別の買う通貨が必要」になり、「それなりに買う理由を見出せる」ユーロが選ばれている状況だ。

米国経済・物価については、弱含みは一時的であり、堅調な雇用情勢に加えて最近のドル安・米株高も支援材料となることで、今後持ち直していく可能性が高い。それに伴ってFRBの先々の利上げ観測が高まり、ドル高圧力も徐々に増していくと見ている。このことは、ユーロ買い圧力を緩和する方向に働く。

以上より、メインシナリオとしては、ユーロドルは10月にかけてテーパリング決定観測で高止まりした後、決定後は弱含むと予想している。一方、ユーロの対円レートは、日本とユーロ圏の金融政策の方向性の違いから今後も緩やかな上昇に向かうと見ている(具体的な予想値は8ページ表に記載)。

ただし、もし米国経済・物価の低迷が長引き、ドル売りが続く地合いとなれば、「それなりに買う理由を見出せる」ユーロに需要が集中し、思いのほかユーロ高が進むという展開になることも有り得る。9月末に期限を迎えるともされる米債務上限問題も、緊迫化すればドル安をもたらすだけに動向が注目される。

(2017年08月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ユーロ急騰、持続性はあるか?~金融市場の動き(8月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ユーロ急騰、持続性はあるか?~金融市場の動き(8月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!