- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 後発医薬品の普及-調剤医療費の増加は抑制できているか?

後発医薬品の普及-調剤医療費の増加は抑制できているか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

厚生労働省では、学会発表や医薬品医療機器総合機構の相談窓口に寄せられた意見等について、科学的に検討が行われている。そして、必要に応じて、医薬品に関する試験検査が実施されている(後発医薬品品質情報提供等推進事業)。また、先発薬と後発薬の同等性を確保するため、一斉監視指導において、品質管理基準の指導4や、品質確認のための試験検査が実施されている(後発医薬品品質確保対策事業)。更に、ジェネリック医薬品品質情報検討会5での検査結果等を踏まえて、医療用医薬品最新品質情報集(有効成分ごとに、品質に関する情報を体系的にとりまとめたもの。「ブルーブック」と呼ばれる)が作成され、 医療関係者向けに提供されている。

(3) 安定供給体制の整備

ジェネリック医薬品供給ガイドライン(日本製薬団体連合会)に基づいて、各後発薬メーカーが、安定供給マニュアルを作成している。また、厚生労働省のホームページ上で、各メーカーが、安定供給体制等に関する情報などを掲載、公表している。

4 立ち入り検査による、医薬品及び医薬部外品の製造管理および品質管理に関する基準(Good Manufacturing Practice, GMP)の指導を指す。

5 国立医薬品食品衛生研究所が、厚生労働省の委託を受けて、2008年に設置している。

4――後発薬を巡る医薬品業界の変化

1|オーソライズド・ジェネリックが浸透しつつある

新薬メーカーにとって、後発薬への置き換えは、長期収載品の販売減を意味し、収益減につながる。そこで、新薬メーカーは、オーソライズド・ジェネリック(AG)という対抗策を打ち出している。これは、新薬の特許期間中に、新薬メーカーが関連会社を通じて新薬と有効成分が同じ医薬品を、新薬よりも価格の安いAGとして発売し、市場に浸透させるものである。AGの製造会社は、先発薬の特許期間中、新薬メーカーにロイヤリティーを支払う。仮に、後発薬メーカーが新薬の特許期間中にAGを発売しようとしても、ロイヤリティーの支払いにより利益が出せない6。従って後発薬メーカーは新薬の特許切れを待つしかない。しかし、新薬の特許期間後に、後発薬を発売しても、AGと価格面で大きな差が無いため、市場への浸透は見込みにくい。即ち、AGは、新薬メーカーが先手を打って後発薬市場を自社グループで囲い込む戦略と言える。AGは、製造特許を引き継いでいるため、医療機関の懸念が少なく、採用されやすい。2016年以降、AGの市場投入が拡大している。

6 新薬メーカーの関連会社も、単体では大きな利益を出せないが、新薬メーカーグループ全体としては、収益の確保ができる。

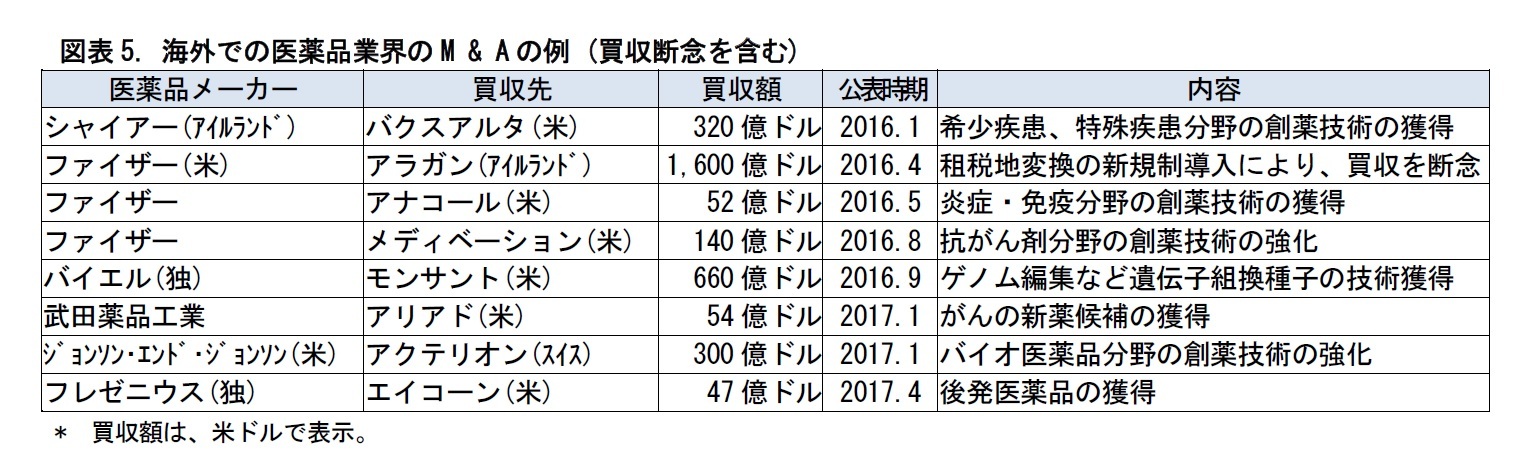

医薬品メーカーにとって、創薬を巡る環境は、厳しくなっている。各国で、高齢化が進み、社会保険の負担軽減に向けて、医療費抑制政策がとられている。また、新薬候補の化合物が枯渇するなか、新たな創薬技術へのキャッチアップが求められるなど、研究の難度が高まっている。一方で、副作用等に関する、薬剤の安全性基準は厳格化され、臨床試験の負荷は増大している。こうしたことを受けて、海外では、医薬品メーカーの合従連衡が進んでいる。

一方、国内では、後発薬に関連して、新薬メーカーが収益力を維持するために、長期収載品を他社に移管する動きが出ている。これは、「オフ・パテント・ドラッグ(特許期間を満了した医薬品製品群)」の販売戦略と呼ばれている。長期収載品を買い取る側には、製品ポートフォリオを充実させることで、医療機関からの信頼が高まるというメリットがある。このように、医薬品業界では、合従連衡や、後発薬に伴う事業売却の動きが加速している。

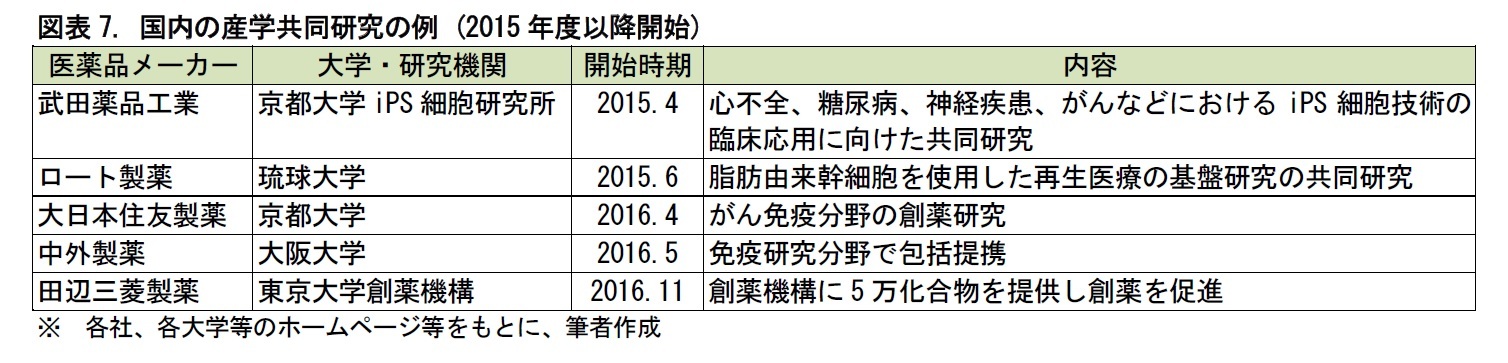

医薬品メーカーと、大学や研究所等のアカデミアの産学の共同研究をする動きも活発化している。共同研究に要する費用を確保するために、医薬品メーカーが、ベンチャーファンドを創立して、金融ファンド等から、資金を集めることも一般的となっている。

また、創薬に活かすことを目指して、医薬品メーカーが研究公募制度を設けて、研究者個人の知見を募ることも行われている。これに対して、国は、税法上で、法人税の研究費控除枠を設けるなど、オープン・イノベーションの動きを後押ししている。

これらの動きを通じて、従来の数撃てば当たる式のリスクを抱えた創薬7から、各化合物の医療効果の有無と要因(作用機序)を解明した安定感のある創薬へと変貌を遂げつつある。後発薬メーカーも加わって、こうした創薬イノベーションを進めることで、日本の創薬研究の巻き返しが始まっている。

7 ハイスループット・スクリーニングと呼ばれ、膨大な数の医薬品候補の化合物を、テストしていく方法。

5――おわりに (私見)

(2017年07月25日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月08日

若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 -

2025年10月08日

Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for September 2025 -

2025年10月07日

投資部門別売買動向(25年9月)~事業法人は52カ月連続買い越し~ -

2025年10月07日

保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 -

2025年10月07日

株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【後発医薬品の普及-調剤医療費の増加は抑制できているか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

後発医薬品の普及-調剤医療費の増加は抑制できているか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!