- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0―― はじめに

1―― 医薬品・医療機器の概要

2―― 新薬の開発

3―― 医薬分業

4―― かかりつけ薬局の整備・拡充

5―― 新たな医療への取組み

6―― 医療機器の開発

7―― おわりに ~ 私見

※本稿は2015 年7月28日および同年8月3日に発行された「基礎研レポート」を加筆・修正したものである。

0―― はじめに

経済財政諮問会議や厚生労働省の審議会等では、新薬よりも安価な後発薬 (ジェネリック医薬品1)の普及や、肺炎等の高齢者疾患の予防の充実などにより、医療費抑制を進めることが議論されている。

一方で、医療技術が高まり、医薬品・医療機器の多様化、複雑化が進みつつある。2014年には、薬事の基本法制である薬事法が薬機法に改正された。これは、医薬品の安全対策の強化、医療機器の規制の整備等を柱としており、医薬品・医療機器を巡る規制に変化をもたらすものとなっている。遺伝子技術等のバイオテクノロジーが進展する中で、創薬を巡る医薬品メーカーや医薬品卸の動きも慌しい。保険薬局に関しては、地域包括ケアシステムの構築において在宅医療を進める中で、かかりつけ薬局の整備が制度改革の重要課題として浮上してきている。

このような現状を踏まえて、医薬品・医療機器を巡る様々な動きを紹介し、医療・介護へのインパクトについて検討していくこととしたい。まず、第1章では、医薬品・医療機器について概要を俯瞰する。続いて、第2章では、新薬の開発に向けた動きについて述べていく。第3章では、簡単に、医薬分業の問題を取り上げる。さらに、第4章では、地域包括ケアシステムで進められる在宅医療・在宅ケアに伴う保険薬局の役割変化について述べていく。第5章では、予防医療、再生医療といった新たな医療への取り組みの動きについて概観する。第6章では、医療機器の開発について紹介する。その上で、最後に、医薬品・医療機器に関する私見を述べることとしたい。本稿が、読者の医療・介護問題への関心を深める一助となれば幸いである。2

1 医薬品の有効成分は一般名(generic name)で表される。欧米では後発薬を処方する際に一般名を用いることが多い。そのため、後発薬は「ジェネリック医薬品」と呼ばれるようになった。

2 本稿記載の諸規定や各種データ等は、2015年のものであり、最新のものではない点に、ご留意いただきたい。

1―― 医薬品・医療機器の概要

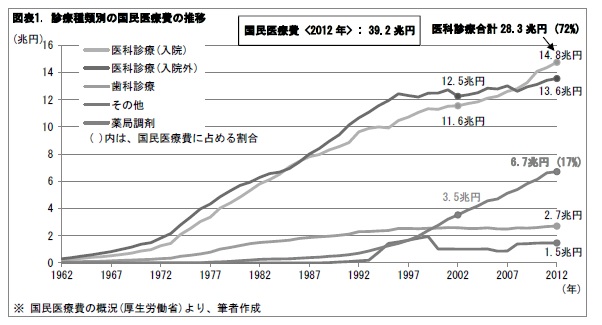

国民医療費は2012年に39.2兆円に上っている。そのうちの7割以上は医科診療(入院及び入院外)となっている。薬局調剤は6.7兆円で17%を占めている。医療費の推移を見ると、薬局調剤は1990年代半ばから急ピッチで上昇している。最近10年間の伸び率は、薬局調剤が医科診療を上回っている。

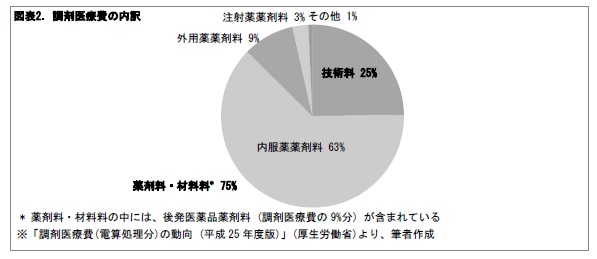

調剤医療費の内訳を見ると、薬剤料・材料料の他に、保険薬局に支払われる技術料がある。これは保険薬局に対して調剤基本料などの報酬として支払われるもので、その占率は25%となっている。

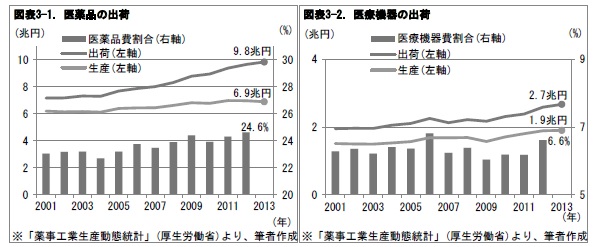

これとは別に、医薬品・医療機器の生産・輸出入等を捉える薬事工業生産動態統計がある。これによると、2013年に医薬品の生産は6.9兆円、出荷は9.8兆円となっており、最近10年間で出荷額が増加している。医療機器の生産は1.9兆円、出荷は2.7兆円で、いずれも緩やかな増加となっている。出荷と生産の差は、輸入が輸出を超過している輸入超の金額に相当している。国民医療費に占める医薬品、医療機器の出荷額の割合は、2012年に、それぞれ24.6%、6.6%となっている。

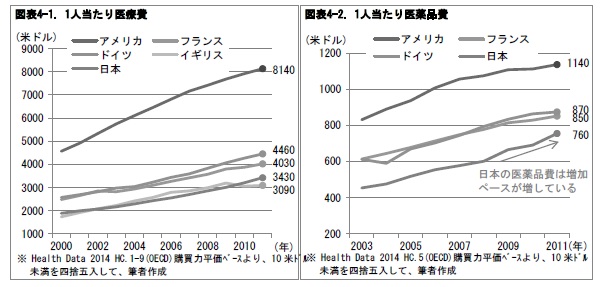

医療費を国際比較すると、これまで、日本は1人当たりの医療費が欧米に比べて低い状態にあった。1人当たりの医薬品費も低く推移してきた。しかし近年、日本の医薬品費は増加ペースが増している5。

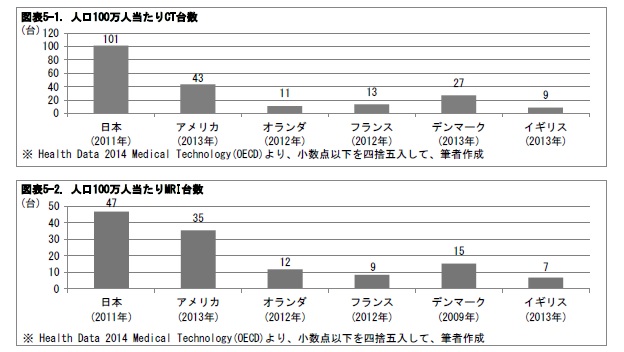

一方、日本は欧米に比べて、CT6装置やMRI7装置等の高度な医療機器の単位人口当たりの配備数が多い。これは、日本では高度な医療を行う素地が整っていると評価する見方がある一方、医療の集約化が進んでおらず医療機器が過剰に配備されているとの指摘にもつながっている。

以上、概観したとおり、医薬品や医療機器の費用が医療費全体に占める割合は2割強、1割弱に過ぎず、これらの削減のみで医療費全体の大きな抑制ができるとは言えない。しかし、薬局調剤は急ピッチで増加しており、これを放置すれば今後の国民医療費の増大に拍車をかけることが懸念される。

3 医薬品費等の統計の不在については、「(税・社会保障改革シリーズ⑤)『国民医療費』における薬剤費統計の不在を改めよ」(日本総合研究所『政策観測』No.54, 2012年8月31日)等 に、詳細が記載されている。

4 DPCは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、診断群分類包括評価を指す。病気の種類・診療内容によって分類された区分に基づき、法令の定めた1日あたりの定額部分と、出来高による部分とを組み合わせて、医療費を計算する。

5 国際比較に用いるOECDデータは、予防、介護費用や一般用医薬品費を含むなど日本の国民医療費の概念よりも範囲が広い。OECDは総保健医療支出(A System of Health Accounts, SHA)の基準を公表している。加盟国は、2001年より、原則としてこの基準に沿った推計結果の提出が求められている。日本では、医療経済研究機構が、総保健医療支出の推計を行っている。

6 CTは、Computerized Tomographyの略で、コンピューター断層診断法を指す。

7 MRIは、Magnetic Resonance Imagingの略で、磁気共鳴影像法を指す。

(2016年06月28日「ニッセイ基礎研所報」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!