- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 近づく英国の国民投票-経済的コストへの警鐘が相次いでも落ちないEU離脱支持率

2017年07月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

16年6月23日に英国で実施されるEUへの残留か離脱かを問う国民投票まで残すところ1カ月余りとなった。国民投票のキャンペーンは4月15日にスタートし、折り返し地点に差し掛かった。英国政府や国際機関は英国のEU離脱(BREXIT)は多大な経済的コストを伴うと警鐘を鳴らし、主要国首脳も残留支持の立場だ。それでも、世論調査の残留支持と離脱支持の拮抗は崩れず、BREXITの可能性は、全体の1割余りを占める「態度を決めていない」有権者が握る。先行き不透明感は増している。

以下、本稿では、英国の経済構造を踏まえて、離脱のベネフィットを主張する離脱派と離脱のコストを強調する残留派の論点を点検し、BREXITの可能性と、英国の国民投票の結果がEU、世界経済、日本経済に与える影響について考える。

以下、本稿では、英国の経済構造を踏まえて、離脱のベネフィットを主張する離脱派と離脱のコストを強調する残留派の論点を点検し、BREXITの可能性と、英国の国民投票の結果がEU、世界経済、日本経済に与える影響について考える。

2――国民投票後のプロセス

1|残留支持多数の場合-新条件でEU残留

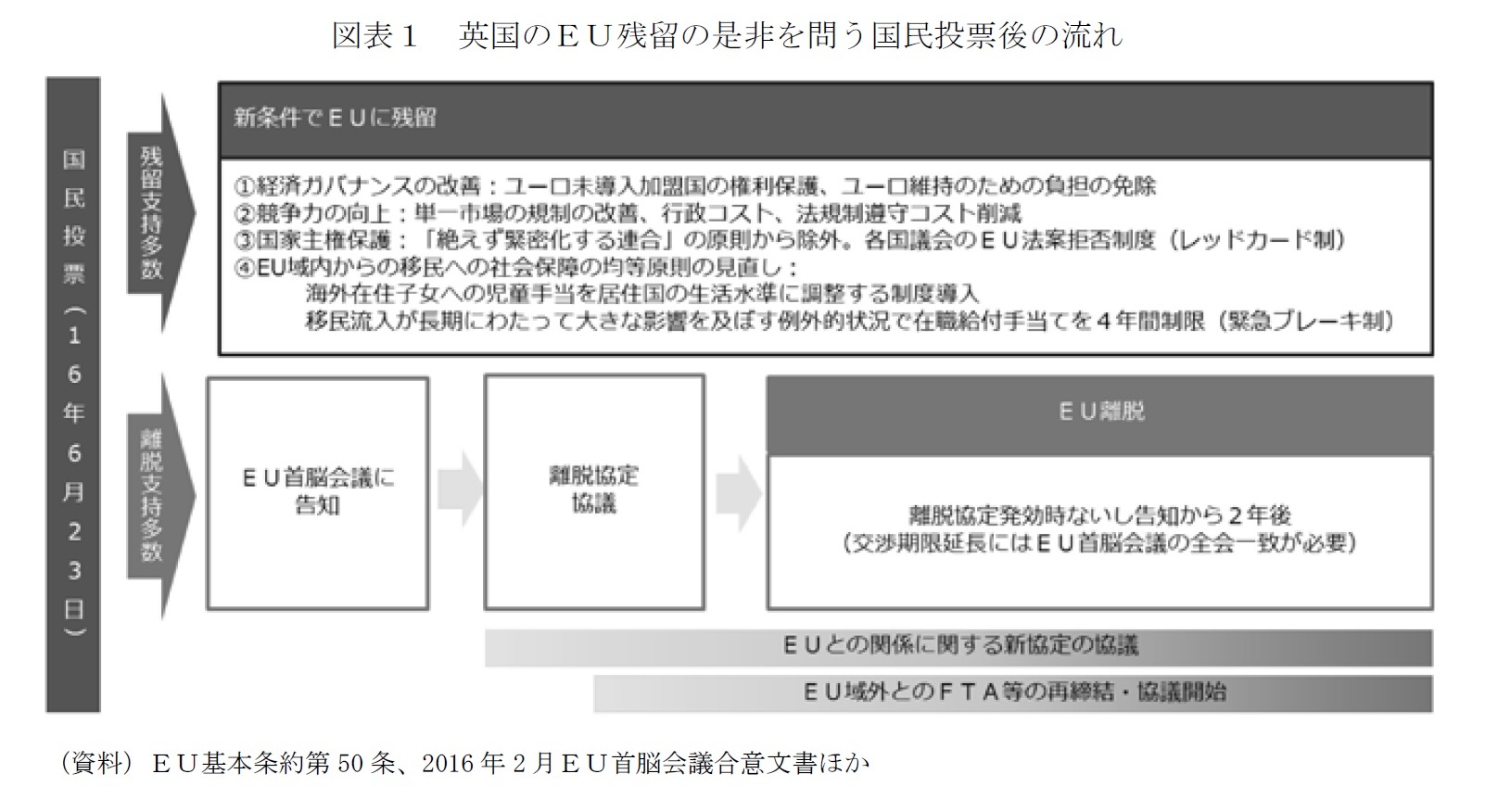

国民投票が残留支持多数となるか離脱支持多数となるかで英国の針路は変わる(図表1)。

残留支持多数の場合、キャメロン首相が15年11月にEU首脳会議に提案し、16年2月のEU首脳会議で合意した新たな条件でEUに残留する。

新たな条件は、①経済ガバナンスの改善、②競争力の向上、③国家主権の保護、④EU域内からの移民に対する社会保障の均等原則の見直しの4項目からなる。英国は、99年の単一通貨ユーロの導入にあたっては「導入しない権利(オプトアウト)」を確保、域内国境の検問廃止と共通の域外国境管理・ビザ政策にも反対し、シェンゲン協定にも未参加、ユーロ圏内の債務危機対策や再発防止策にも距離を置くなど、EU加盟国として特別なスタンスをとってきた。EUとの交渉では、こうした特別な立場を確認し、一層強化した。国家主権保護策として、EUがその前身である欧州経済共同体(EEC)の設立時から現在に至るまで基本条約の前文に掲げてきた「絶えず緊密化する連合」からの適用除外という権利を獲得、次の基本条約の改定時に反映されることになった。

EUの法規制に対しても、官僚的で非効率として英国民の不満は強く、その改善を求めるとともに、55%以上の加盟国の賛成があれば、各国議会が閣僚理事会に再考を求めることができる「レッドカード制」が導入されることになった。

移民輩出国である中東欧の加盟国との対立点となったEU域内からの移民への社会保障給付についても、海外在住子女への児童手当の給付水準の調整や、例外的な状況での在職給付の制限などの「均等待遇」の部分的な見直しで合意した。

新たな条件は、英国が残留の意志を告知し次第適用される。新条件の発効はEU法の立法プロセスやスピード、EU域内のヒトの移動に影響を及ぼす可能性はある。6-3で後述する通り、他国の行動も影響を受けるかもしれない。

それでも、残留である限り、英国とEUの基本的な関係は大きく変わらず、EU域外の国々には、特別な影響はない。

国民投票が残留支持多数となるか離脱支持多数となるかで英国の針路は変わる(図表1)。

残留支持多数の場合、キャメロン首相が15年11月にEU首脳会議に提案し、16年2月のEU首脳会議で合意した新たな条件でEUに残留する。

新たな条件は、①経済ガバナンスの改善、②競争力の向上、③国家主権の保護、④EU域内からの移民に対する社会保障の均等原則の見直しの4項目からなる。英国は、99年の単一通貨ユーロの導入にあたっては「導入しない権利(オプトアウト)」を確保、域内国境の検問廃止と共通の域外国境管理・ビザ政策にも反対し、シェンゲン協定にも未参加、ユーロ圏内の債務危機対策や再発防止策にも距離を置くなど、EU加盟国として特別なスタンスをとってきた。EUとの交渉では、こうした特別な立場を確認し、一層強化した。国家主権保護策として、EUがその前身である欧州経済共同体(EEC)の設立時から現在に至るまで基本条約の前文に掲げてきた「絶えず緊密化する連合」からの適用除外という権利を獲得、次の基本条約の改定時に反映されることになった。

EUの法規制に対しても、官僚的で非効率として英国民の不満は強く、その改善を求めるとともに、55%以上の加盟国の賛成があれば、各国議会が閣僚理事会に再考を求めることができる「レッドカード制」が導入されることになった。

移民輩出国である中東欧の加盟国との対立点となったEU域内からの移民への社会保障給付についても、海外在住子女への児童手当の給付水準の調整や、例外的な状況での在職給付の制限などの「均等待遇」の部分的な見直しで合意した。

新たな条件は、英国が残留の意志を告知し次第適用される。新条件の発効はEU法の立法プロセスやスピード、EU域内のヒトの移動に影響を及ぼす可能性はある。6-3で後述する通り、他国の行動も影響を受けるかもしれない。

それでも、残留である限り、英国とEUの基本的な関係は大きく変わらず、EU域外の国々には、特別な影響はない。

2|離脱支持多数の場合-離脱の意思を告知、協定の締結作業に着手

離脱支持多数の場合も、現状が直ちに変わる訳ではない。英国政府がまとめた離脱手続きに関する文書によれば1、結果判明後、速やかにEU首脳会議に離脱の意思を告知、EU離脱に関わるEU基本条約第50条の手続きが始まる。

離脱の意思告知を受けて「離脱協定」の締結作業に入っても、実際にBREXITが実現するのは、離脱協定の発効時か、離脱の意思を告知して2年後であり、その間、英国はEU加盟国であり続ける。離脱協定の発効には、EU首脳会議によるガイドラインの合意、欧州議会の過半数による賛成、EU閣僚理事会の特定多数決(英国以外の27カ国のうち20カ国でその人口が65%を超える)の賛成が必要になる。

英国が、離脱後にEUの単一市場への特権的なアクセスを望むのであれば、EUとの間で新たな協定(以下、新協定)が必要になる。新協定について、EU基本条約第50条には明確な規定はないが、離脱と同時に発効することが望ましく、並行して作業が進められると見られる。

英国と27のEU加盟国による協定の締結作業は難航が予想される。新協定の立法プロセスは離脱協定とほぼ同じだが、踏み込んだ内容であればEU閣僚理事会での決議には全会一致が必要になり、各加盟国の権限が関わる「混合協定」となる場合には、各加盟国での批准手続きも必要になる。

離脱協定と新協定の発効にEU条約が規定する2年間で漕ぎ着けるのは容易ではない。期限内に作業が終わらない場合の選択肢は2つある。1つは期限の延長である。期限の延長には英国以外の27カ国の全会一致が必要となる。もう1つは、離脱前の新協定の締結を断念することだ。その場合、世界貿易機関(WTO)協定の最恵国待遇原則(MFN 原則)の例外規定から外れるため、英国のEUへの関税は、現在のゼロからMFN関税率まで引き上げられる。英国はすべてのWTO加盟国を平等に扱う義務も負う。

EU域外との貿易も離脱の影響を受ける。英国はEU加盟国としてEU未加盟の欧州諸国や地中海諸国、中南米諸国などと関税同盟、欧州共同市場(EEA)、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)などを通じた特恵的なアクセスを得ている。EU加盟国として締結した60カ国との協定は離脱後に再締結する必要がある。米国との包括的貿易投資協定(TTIP)、日本とのEPAなど67カ国と進めている交渉からも外れることになる2。これらの交渉は基本的にEUとの新協定が大筋でまとまった後にスタートすることになると思われる。

1 HM Government(2016a)

2 FTA等の締結国、交渉国の数についてはIMF(2016)を参考にした。

離脱支持多数の場合も、現状が直ちに変わる訳ではない。英国政府がまとめた離脱手続きに関する文書によれば1、結果判明後、速やかにEU首脳会議に離脱の意思を告知、EU離脱に関わるEU基本条約第50条の手続きが始まる。

離脱の意思告知を受けて「離脱協定」の締結作業に入っても、実際にBREXITが実現するのは、離脱協定の発効時か、離脱の意思を告知して2年後であり、その間、英国はEU加盟国であり続ける。離脱協定の発効には、EU首脳会議によるガイドラインの合意、欧州議会の過半数による賛成、EU閣僚理事会の特定多数決(英国以外の27カ国のうち20カ国でその人口が65%を超える)の賛成が必要になる。

英国が、離脱後にEUの単一市場への特権的なアクセスを望むのであれば、EUとの間で新たな協定(以下、新協定)が必要になる。新協定について、EU基本条約第50条には明確な規定はないが、離脱と同時に発効することが望ましく、並行して作業が進められると見られる。

英国と27のEU加盟国による協定の締結作業は難航が予想される。新協定の立法プロセスは離脱協定とほぼ同じだが、踏み込んだ内容であればEU閣僚理事会での決議には全会一致が必要になり、各加盟国の権限が関わる「混合協定」となる場合には、各加盟国での批准手続きも必要になる。

離脱協定と新協定の発効にEU条約が規定する2年間で漕ぎ着けるのは容易ではない。期限内に作業が終わらない場合の選択肢は2つある。1つは期限の延長である。期限の延長には英国以外の27カ国の全会一致が必要となる。もう1つは、離脱前の新協定の締結を断念することだ。その場合、世界貿易機関(WTO)協定の最恵国待遇原則(MFN 原則)の例外規定から外れるため、英国のEUへの関税は、現在のゼロからMFN関税率まで引き上げられる。英国はすべてのWTO加盟国を平等に扱う義務も負う。

EU域外との貿易も離脱の影響を受ける。英国はEU加盟国としてEU未加盟の欧州諸国や地中海諸国、中南米諸国などと関税同盟、欧州共同市場(EEA)、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)などを通じた特恵的なアクセスを得ている。EU加盟国として締結した60カ国との協定は離脱後に再締結する必要がある。米国との包括的貿易投資協定(TTIP)、日本とのEPAなど67カ国と進めている交渉からも外れることになる2。これらの交渉は基本的にEUとの新協定が大筋でまとまった後にスタートすることになると思われる。

1 HM Government(2016a)

2 FTA等の締結国、交渉国の数についてはIMF(2016)を参考にした。

3――英国経済の構造的特徴と潜在的リスク

1|英国経済の構造的特徴

BREXITが、英国経済やEU、日本を含む世界経済に及ぼす影響を考える上では、英国経済の構造や国力についての理解が欠かせない。

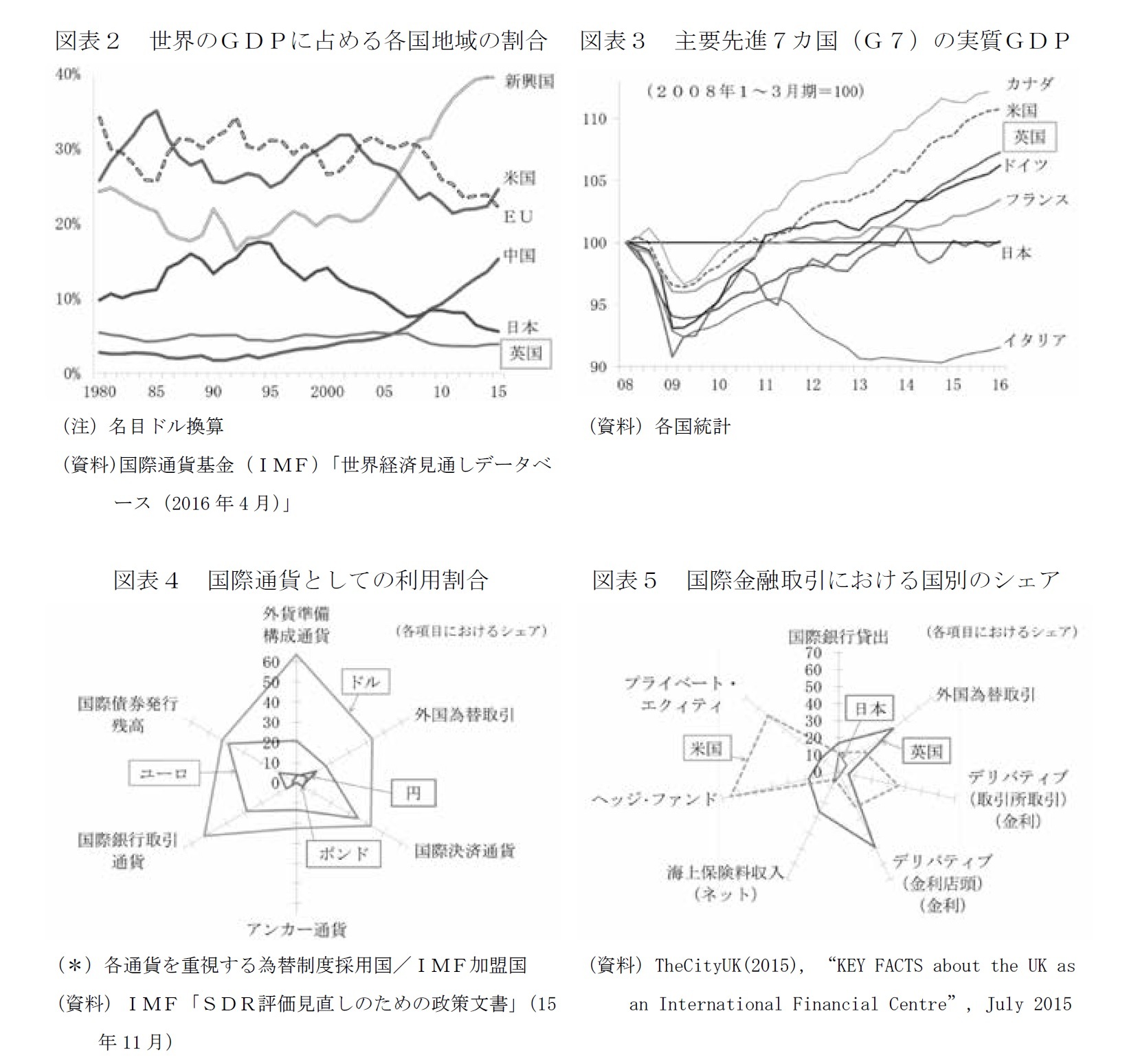

英国の経済規模は、米国、中国、日本、ドイツに次ぐ世界第5位。名目ドル換算での世界のGDPに占める英国のシェアは2015年時点で3.9%と推定される(図表2)。2000年代半ば以降の世界では中国を始めとする新興国のプレゼンスが高まり、先進国は全体に退潮した。英国経済も、世界金融危機後の住宅バブルの崩壊で、大幅かつ長期にわたる調整を迫られた。しかし、12年末頃から、景気の拡大が定着するようになり(図表3)、世界経済におけるプレゼンスの低下を食い止めている。

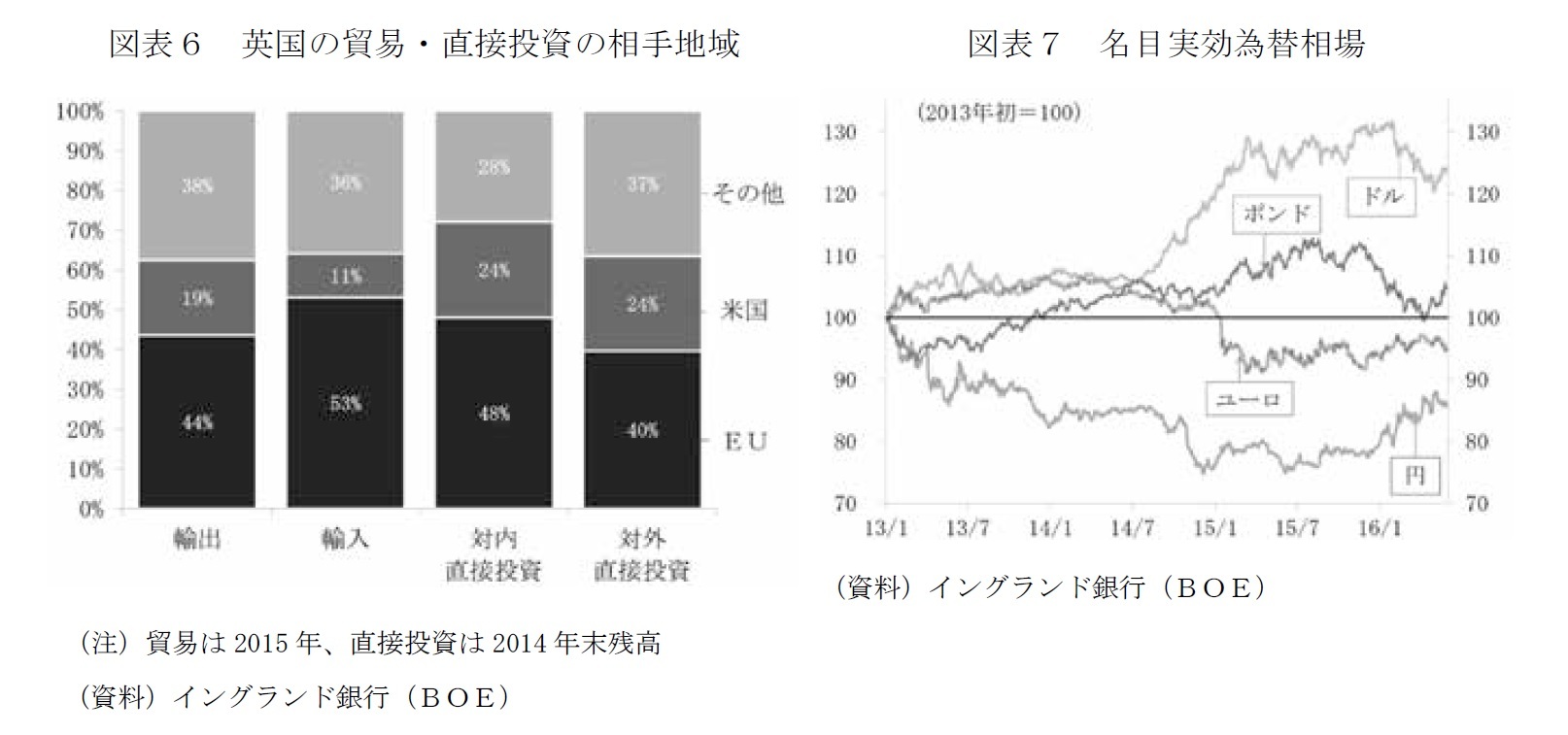

英国経済は貿易・投資面で開放度が高い。財・サービス貿易は対名目GDP比で輸出が28.4%、輸入が30.3%でドイツ以外の欧州の主要国と同程度の水準である。直接投資残高の対名目GDP比は、外国資本による英国内への投資(対内直接投資)と英国資本による外国への投資(対外直接投資)ともに、英国は主要先進7カ国(G7)で最も水準が高い。ドイツや日本は、対外直接投資に対して対内直接投資の規模が小さいが、英国の場合はほぼ同水準である。

サービス化も進展している。名目GDPに占めるサービス業の名目付加価値のシェアは78%と米国、フランスと並ぶ水準である、英国の場合は金融・ビジネスサービスが最大のセクターである。輸出金額でも財に比べて、サービスの輸出の金額が大きく、財貿易収支は赤字だが、サービス貿易収支は対名目GDP比でおよそ5%の黒字を計上しており、比較優位があることを示す。

英国の通貨ポンドは、かつては国際通貨体制で中心的な役割を果たす基軸通貨であったが、現在はドル、ユーロに次ぐ第3の国際通貨としての地位を円と競い合っている(図表4)3。

ポンドの国際的な地位が低下し、1999年のユーロ参加を見送ったにも関わらず、ロンドンは欧州最大の国際金融センターとしての地位を保っている。 TheCityUKによれば、英国は、国際銀行貸出、外国為替取引、店頭デリバティブの金利スワップ取引、海上保険の分野では米国を上回る世界最大の市場である(図表5)。ヘッジファンド、プライベート・エクィティは米国が中心的な市場だが、欧州での取引は英国に集中している。

BREXITが、英国経済やEU、日本を含む世界経済に及ぼす影響を考える上では、英国経済の構造や国力についての理解が欠かせない。

英国の経済規模は、米国、中国、日本、ドイツに次ぐ世界第5位。名目ドル換算での世界のGDPに占める英国のシェアは2015年時点で3.9%と推定される(図表2)。2000年代半ば以降の世界では中国を始めとする新興国のプレゼンスが高まり、先進国は全体に退潮した。英国経済も、世界金融危機後の住宅バブルの崩壊で、大幅かつ長期にわたる調整を迫られた。しかし、12年末頃から、景気の拡大が定着するようになり(図表3)、世界経済におけるプレゼンスの低下を食い止めている。

英国経済は貿易・投資面で開放度が高い。財・サービス貿易は対名目GDP比で輸出が28.4%、輸入が30.3%でドイツ以外の欧州の主要国と同程度の水準である。直接投資残高の対名目GDP比は、外国資本による英国内への投資(対内直接投資)と英国資本による外国への投資(対外直接投資)ともに、英国は主要先進7カ国(G7)で最も水準が高い。ドイツや日本は、対外直接投資に対して対内直接投資の規模が小さいが、英国の場合はほぼ同水準である。

サービス化も進展している。名目GDPに占めるサービス業の名目付加価値のシェアは78%と米国、フランスと並ぶ水準である、英国の場合は金融・ビジネスサービスが最大のセクターである。輸出金額でも財に比べて、サービスの輸出の金額が大きく、財貿易収支は赤字だが、サービス貿易収支は対名目GDP比でおよそ5%の黒字を計上しており、比較優位があることを示す。

英国の通貨ポンドは、かつては国際通貨体制で中心的な役割を果たす基軸通貨であったが、現在はドル、ユーロに次ぐ第3の国際通貨としての地位を円と競い合っている(図表4)3。

ポンドの国際的な地位が低下し、1999年のユーロ参加を見送ったにも関わらず、ロンドンは欧州最大の国際金融センターとしての地位を保っている。 TheCityUKによれば、英国は、国際銀行貸出、外国為替取引、店頭デリバティブの金利スワップ取引、海上保険の分野では米国を上回る世界最大の市場である(図表5)。ヘッジファンド、プライベート・エクィティは米国が中心的な市場だが、欧州での取引は英国に集中している。

3 中国の人民元は国際通貨としての利用度はポンド、円よりも低いが、貿易取引の金額は英国、日本を上回っていることから、IMFは15年12月に人民元を 特別引出権(SDR)の構成通貨に加えるにあたり、比重を円8.33%、ポンド8.09%、人民元10.92%とした。

4 Deloitte(2014)

(2017年07月18日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【近づく英国の国民投票-経済的コストへの警鐘が相次いでも落ちないEU離脱支持率】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

近づく英国の国民投票-経済的コストへの警鐘が相次いでも落ちないEU離脱支持率のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!