- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医療広告規制の変化-医療機関の広告はどこまで可能なのか?

医療広告規制の変化-医療機関の広告はどこまで可能なのか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

医療法上、医療機関のウェブサイトは、医療広告ではない、とされている。これは、医療機関のウェブサイトは、その医療機関の情報を得ようとする人が、URLを入力したり、検索サイトで検索をした上で閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱われてきたという経緯による5。ただし、検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果は、医療広告となる。また、インターネット上に表示される内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示される、スポンサー等に関する情報も、医療広告となる。更に、インターネット上のバナー広告も、医療広告となる。これらについては、広告規制に従うことが必要となる。なお、医療機関のウェブサイトは、医療法上の広告ではないが、景品表示法(景表法)、不正競争防止法、医薬品医療機器等法(薬機法)などの他の法令では、広告として扱われて、違反した場合には、指導や処分などの対象となることがある。

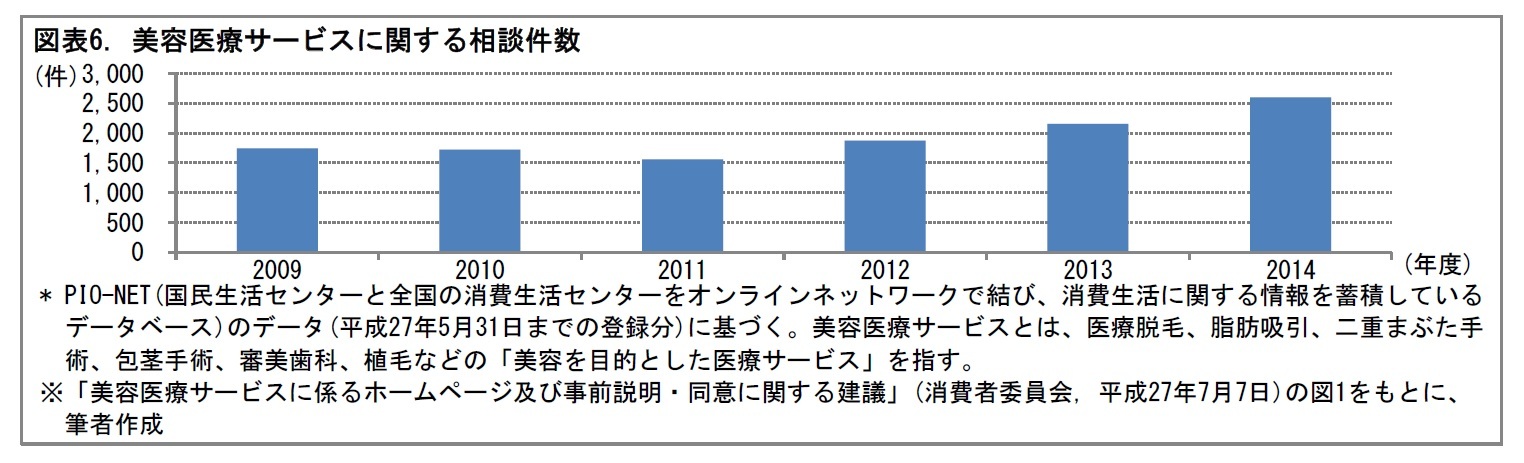

5 なお、厚生労働省は、「医療機関ホームページガイドライン」を設けている。これは、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている状況等を踏まえ、インターネット上の医療機関のホームページ全般の内容に関する規範を定め、関係団体等による自主的な取組を促すものとされている。ホームページに掲載すべきでない事項と、掲載すべき事項が記されている。

新聞や雑誌の記事、学術論文・学術発表、患者や家族の体験談・手記は、誘因性を有しないとして、それ自体は医療広告ではない、とされている。ただし、費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、医療機関が患者等を誘引する便宜を図る記事風広告。学術論文を装いつつ、不特定多数の人に向けて送付するダイレクトメール。医療機関からの依頼に基づく、患者や家族の手記、などの場合には、誘因性を有するとして、医療広告となる。

3|院内掲示や患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットは、医療広告ではない

院内掲示、院内で配布するパンフレット、患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットや電子メールは、情報の受け手が限定されるため、認知性を有しないとして、医療広告ではないとされている。ただし、希望していない人に対してダイレクトメールで郵送されるパンフレットは、認知性の要件を満たし、医療広告となる。

4|診療科名については、ルールが定められている

診療科名は、患者が医療広告に求める情報のうち、中核的なものと言える。2008年3月までは、使用可能な名称が、法令上で限定列挙されていた。現在は、ルールに基づいて、柔軟な取扱いができるようになっている。例えば、「内科」、「外科」、「精神科」「アレルギー科」といった診療科名を単独で用いる。それらに、身体や臓器の名称を組み合わせる(例.「心臓内科」)。患者の年齢・性別等の特性を組み合わせる(例.「小児外科」)。診療方法の名称を組み合わせる(例.「内視鏡内科」)。患者の症状・疾患の名称を組み合わせる(例.「腫瘍外科」)ことが可能とされている。なお、「整形内科」や「心療外科」のように、医学的知見・通念に照らし、不適切となる組み合わせの診療科名は禁止されている。

5|手術件数や入院患者数の広告は可能だが、死亡率や術後生存率の広告は禁止されている

医療の結果に関する広告についても、規制されている。実施した手術件数や分娩件数、在宅患者数、外来患者数、入院患者数、平均的な入院日数については、医療広告として表示することが可能とされている。表示する際は、その数値に係る期間を暦月単位で併記する必要がある。一方、死亡率、術後生存率、治癒率については、対象となった患者の状態等の影響が大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階ではないとして、広告禁止とされている。

6|医療広告では禁止されている表現がある

次のような表現は、比較広告、誇大広告、客観的事実を証明できない広告、公序良俗に反する広告に該当するなどとして、禁止されている。

・術前術後の写真掲載

・「絶対安全」「100%の満足度」などの表現

・「当院は県内一の医師数を誇ります」「ナンバーワンクリニック」などの表現

・「著名人が推薦」といった表現

・費用の安さを過度に強調

・「こんな症状が出ていたら命にかかわりますので今すぐ受診してください」とリスクを過度に強調

・「この手術は効果が高くおすすめです」などと特定の治療の有効性を強調

7|自由診療の医療広告は基本的に禁止されているが、保険診療等と同一の検査、手術については可能

美容等の目的の場合、保険が適用されず、診療が自由診療として行われることがある。現在、こうした自由診療の医療広告は、基本的に禁止されている。ただし、自由診療のうち、保険診療や、選定療養、評価療養と同一の検査、手術その他治療の方法については、医療広告が可能となっている。なお、その場合には、公的医療保険が適用されない旨と、標準的な費用を併記しなくてはならない。

5――2017年の医療法改正

6 消費者庁の発足に伴い、平成21年(2009)に内閣府の下に設置された第三者機関。首相が任命した10名以内の有識者で構成される。関係各省庁による消費者行政を監視し、問題があれば首相や担当大臣に建議するなど、消費者問題に関するチェック機能を果たす。(デジタル大辞泉(小学館)より)

この建議などを受けて、厚生労働省で、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」が、2016年3月から9月にかけて、4回開催された。そして、9月下旬に、検討のとりまとめが示された。その検討では、医療広告規制と、医療機関のウェブサイトの取扱いが、議論の中心となった。先述の通り、これまで、医療機関のウェブサイトは、医療広告ではないとされてきた。

今回、医療機関のウェブサイトを医療広告に含めるとする案もあった。しかし、そうすると、現在ウェブサイト上で実施されている、より詳細な診療内容等に対する情報提供への影響が懸念される、として、ウェブサイトそのものを医療広告とはしないとの現行の取扱いは存置された。

また、美容医療サービス等の自由診療に関するウェブサイトに限定して規制することも検討された。しかし、その場合、美容医療サービス等の自由診療分野以外について、ウェブサイトに従来と同様の表示がなされる可能性が否定できない、として、この案も採られなかった。

その結果、医療機関のウェブサイトについて、虚偽・誇大な表示等に対する部分的な規制を行うこととされた。即ち、不適切な表示を禁止する規制が、新たに導入されることとなった。

この検討会のとりまとめ内容をもとに、改正法案が作成され、2017年3月に国会に提出された。そして、6月に、国会で、全会一致の上で可決成立し、公布された。今後、厚生労働省は、改正法の施行7に向けて、省令や告示等の発出を通じて、具体的な基準を定めるものと見られる。

7 施行期日は、公布の日(2017年6月14日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

都道府県や保健所を設置する市区で、円滑に規制を執行するため、新たな規制内容や、具体的な違反事例の明確化が図られる。加えて、医療機関のウェブサイトを監視する、ネットパトロールの体制も構築される。また、医療法上の広告ではなくても、景表法など他の法令で、広告として規制可能なものもある。そこで、これらの法規制を活用して、ウェブサイト上の不適切な広告への対処が進められる。併せて、注意事項や相談窓口に関するチラシを通じた患者や消費者への注意喚起や、保健所・医療安全支援センター等による、患者教育・消費者教育が図られる見通しとなっている8。

8 「医療機関のウェブサイト等の取扱いについて」(医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会, 平成28年9月)等より。

6――おわりに (私見)

今後、AI(人工知能)や、IoT (モノのインターネット)など、ICT関連技術が進歩し、社会の情報化は進むであろう。その中で、医療においても、客観性や正確性を確保し得る情報を、広告可能として、患者の利便性を高めるべきであろう。これは、診療待ち時間の短縮などの医療サービスの円滑化や、ムダな診療・投薬の抑制などの医療コストの削減につながる可能性もある。

一方で、虚偽や、誇大表示などの不適切な広告は、医療サービスや医薬品・医療機器等に対する患者の不信感を助長しかねない。こうした広告を、厳格に取り締まる必要があることは明らかであろう。

このように、医療広告は、医療制度にとって、クスリにも、毒にも、なりうるものと言える。引き続き、医療広告のあり方に関する議論や、規制の動向を、注視していく必要があるものと考えられる。

(2017年07月11日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 -

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療広告規制の変化-医療機関の広告はどこまで可能なのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療広告規制の変化-医療機関の広告はどこまで可能なのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!