- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米通商政策-二国間交渉重視の姿勢を明確化も、依然として通商政策の不透明感が強い

2017年04月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3.トランプ政権の通商政策動向

(1) 閣僚人事:政権スタッフ登用の遅れ、各組織の役割分担なども流動的

トランプ政権の閣僚人事では、16年9月に重商主義的な考え方を色濃く反映したレポート2を発表していた投資家のウィルバー・ロス氏が商務長官に、同じく共著者でカリフォルニア大学経済学部教授のピーター・ナヴァロ氏が新設された国家通商会議(NTC)の委員長に起用された。一方、通商政策で中心的な役割を果たす米通商代表部(USTR)の人事では、鉄鋼業界に近く、これまで中国に対して強硬な通商政策を採用するよう主張してきた弁護士のロバート・ライトハイザー氏の、通商代表としての議会承認が未だ得られていない。

さらに、閣僚以下のポストについても任用が遅れている。商務省で議会承認が必要な21のポストの内、4月20時点で承認されているのはロス長官のみで、副長官が承認待ち、次官、次官補ともに各1名が指名されたに過ぎず、残り17のポストでは指名すらされていない状況となっている。USTRでも3名の次席代表が指名すらされておらず、政権スタッフの不足が深刻である。

また、新設されたNTCについては、通商政策立案におけるロス長官と、ナヴァロ委員長の役割分担について明確となっておらず、NTCにどのような機能を担わせるのか、流動的となっているようだ。さらに、国家経済会議(NEC)委員長で、自由貿易支持とされるゲーリー・コーン氏の発言力が高まっているとの報道もあり、通商政策の立案過程で誰が主導権を握るのか依然として不透明感が強い。

2 “Scoring the Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & Energy Policy Impacts” (16年9月29日)https://assets.donaldjtrump.com/Trump_Economic_Plan.pdf

トランプ政権の閣僚人事では、16年9月に重商主義的な考え方を色濃く反映したレポート2を発表していた投資家のウィルバー・ロス氏が商務長官に、同じく共著者でカリフォルニア大学経済学部教授のピーター・ナヴァロ氏が新設された国家通商会議(NTC)の委員長に起用された。一方、通商政策で中心的な役割を果たす米通商代表部(USTR)の人事では、鉄鋼業界に近く、これまで中国に対して強硬な通商政策を採用するよう主張してきた弁護士のロバート・ライトハイザー氏の、通商代表としての議会承認が未だ得られていない。

さらに、閣僚以下のポストについても任用が遅れている。商務省で議会承認が必要な21のポストの内、4月20時点で承認されているのはロス長官のみで、副長官が承認待ち、次官、次官補ともに各1名が指名されたに過ぎず、残り17のポストでは指名すらされていない状況となっている。USTRでも3名の次席代表が指名すらされておらず、政権スタッフの不足が深刻である。

また、新設されたNTCについては、通商政策立案におけるロス長官と、ナヴァロ委員長の役割分担について明確となっておらず、NTCにどのような機能を担わせるのか、流動的となっているようだ。さらに、国家経済会議(NEC)委員長で、自由貿易支持とされるゲーリー・コーン氏の発言力が高まっているとの報道もあり、通商政策の立案過程で誰が主導権を握るのか依然として不透明感が強い。

2 “Scoring the Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & Energy Policy Impacts” (16年9月29日)https://assets.donaldjtrump.com/Trump_Economic_Plan.pdf

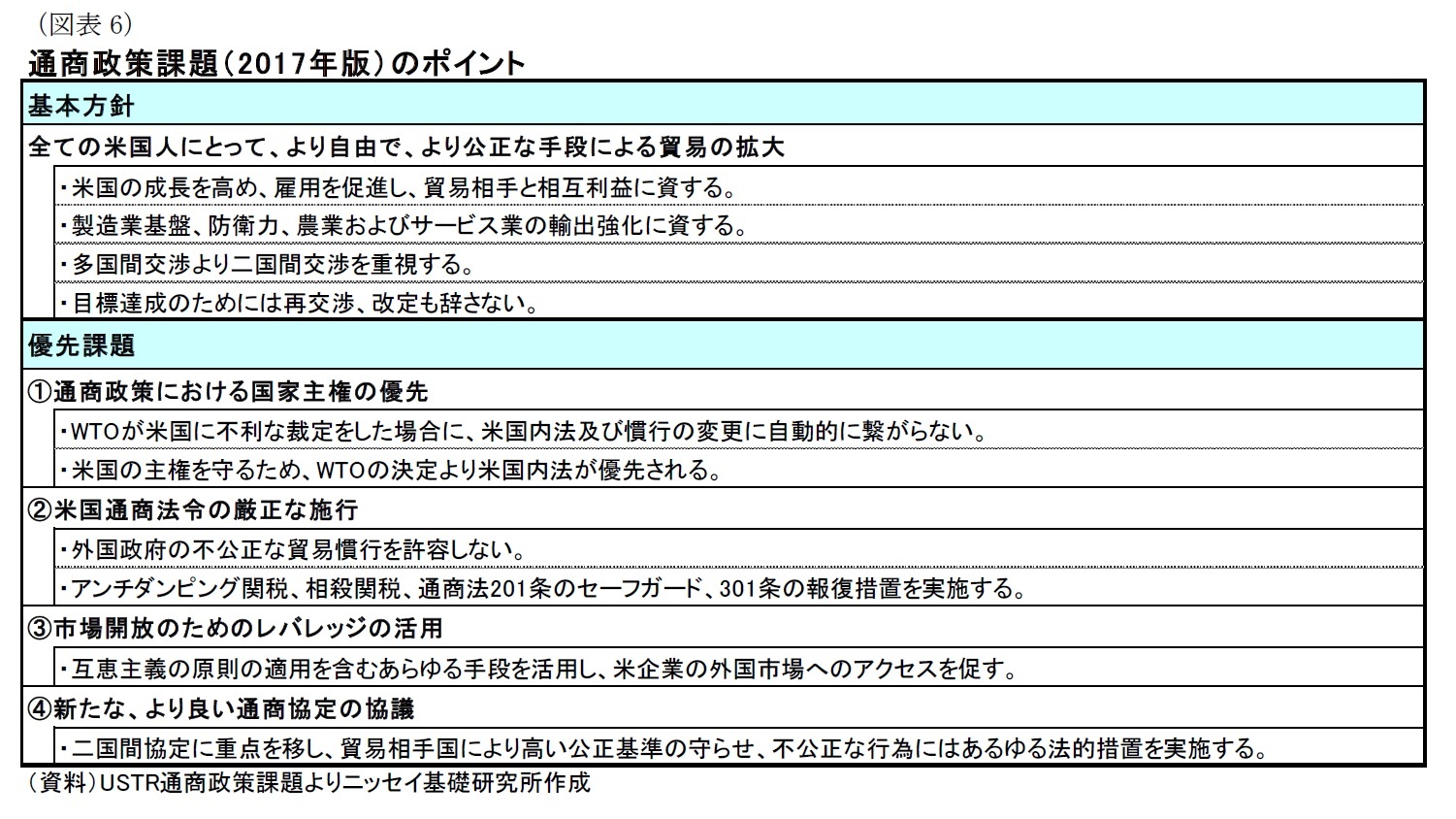

同報告書では、通商政策の基本方針として、「全ての米国人とって、より自由で、より公正な手段による貿易の拡大」が掲げられており、貿易拡大によって、米国の高成長や、雇用増加、製造業基盤の強化を目指すとするなど、国益優先の姿勢が鮮明にされている。また、通商交渉手続きでは安全保障面も含めた超大国としての米国の立場を反映させて、有利な条件を引き出し易いとみられる二国間交渉を重視する姿勢が示された。

さらに、同報告書では通商政策の4つの優先課題として、「通商政策における国家主権の優先」、「米国通商法令の厳正な施行」、「市場開放のためのレバレッジの活用」、「新たな、より良い通商協定の協議」が示された。これら優先課題で注目されるのは、紛争解決の過程で、WTOが米国に不利な裁定をした場合に、米国がWTOに従わず、米国内法を優先させる可能性を示唆したことだ。2月の当レポート4で取り上げた国境調整税(BAT)や、トランプ政権が掲げる保護主義的な通商政策では、WTOから提訴される可能が高いとみられているが、米国がWTOの裁定に対してどのような対応を行うか注目される。

一方、米通商政策の重点が多国間交渉から二国間交渉にシフトすることについては、経済学者や企業から批判が大きい。製造業などでは国際的にサプライチェーンが発達しており、複数国を跨いで部品や半製品が取引される現状では、二国間通商協定次第ではサプライチェーンを大幅に見直す必要が生じるとされる。さらに、通商協定の議会審議が遅れる可能性も指摘されている。通商協定の締結に向けた議会審議は、非常に煩雑であり、それぞれの国毎に審議する必要が生じることは、他国間協議に比べて、議会の審議負荷を増加させ、議会審議が滞ることが懸念されている。

このため、実際に二国間の通商協定を策定する過程で、様々な問題が発生する可能性が高く、トランプ政権が目指す二国間交渉がスムーズに進展するか予断を許さない。

3 “2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report”(2017年3月1日), USTR

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf

4 Weeklyエコノミストレター「法人税制議論が本格化―注目される国境調整税(BAT)の行方」(2017年2月20日)http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55098?site=nli

さらに、同報告書では通商政策の4つの優先課題として、「通商政策における国家主権の優先」、「米国通商法令の厳正な施行」、「市場開放のためのレバレッジの活用」、「新たな、より良い通商協定の協議」が示された。これら優先課題で注目されるのは、紛争解決の過程で、WTOが米国に不利な裁定をした場合に、米国がWTOに従わず、米国内法を優先させる可能性を示唆したことだ。2月の当レポート4で取り上げた国境調整税(BAT)や、トランプ政権が掲げる保護主義的な通商政策では、WTOから提訴される可能が高いとみられているが、米国がWTOの裁定に対してどのような対応を行うか注目される。

一方、米通商政策の重点が多国間交渉から二国間交渉にシフトすることについては、経済学者や企業から批判が大きい。製造業などでは国際的にサプライチェーンが発達しており、複数国を跨いで部品や半製品が取引される現状では、二国間通商協定次第ではサプライチェーンを大幅に見直す必要が生じるとされる。さらに、通商協定の議会審議が遅れる可能性も指摘されている。通商協定の締結に向けた議会審議は、非常に煩雑であり、それぞれの国毎に審議する必要が生じることは、他国間協議に比べて、議会の審議負荷を増加させ、議会審議が滞ることが懸念されている。

このため、実際に二国間の通商協定を策定する過程で、様々な問題が発生する可能性が高く、トランプ政権が目指す二国間交渉がスムーズに進展するか予断を許さない。

3 “2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report”(2017年3月1日), USTR

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf

4 Weeklyエコノミストレター「法人税制議論が本格化―注目される国境調整税(BAT)の行方」(2017年2月20日)http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55098?site=nli

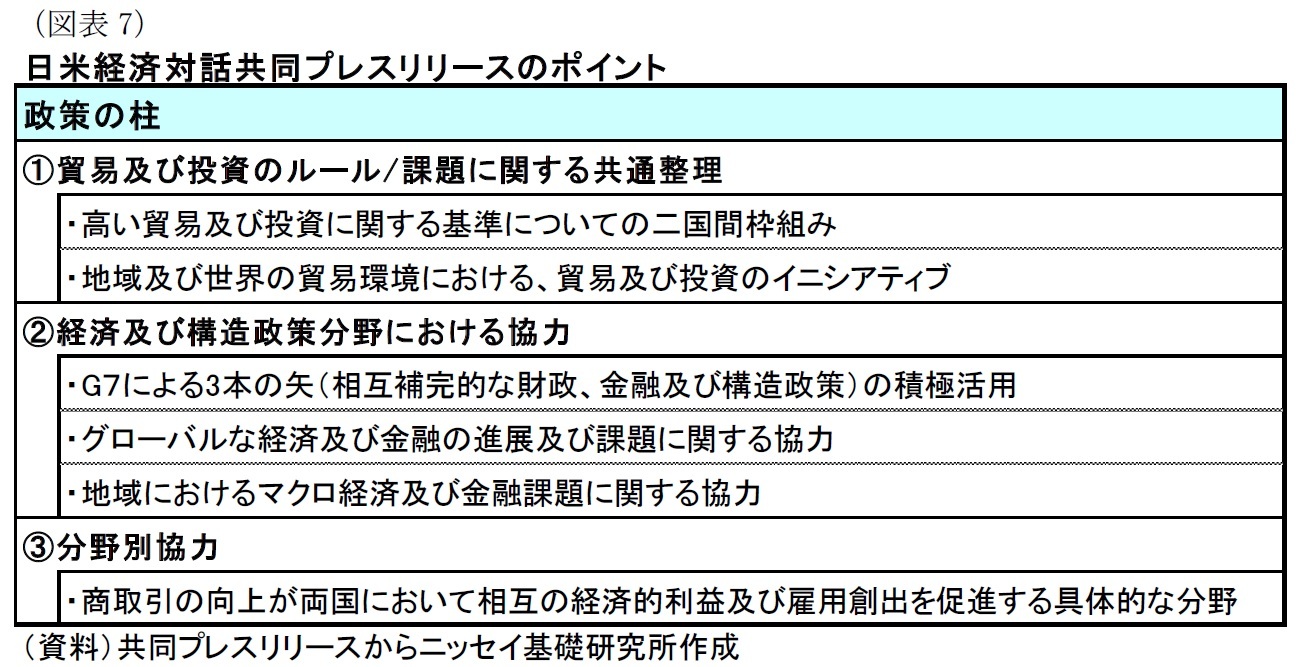

しかしながら、プレスリリースをみると、貿易ルールの中で「高い貿易及び投資に関する基準についての二国間枠組み」と明記されたことが注目される。これらの表現は、前述の通商政策課題報告書と平仄が合っており、米政府が日米FTAを推進していく強い姿勢を示したものと解釈できる。また、北朝鮮リスクが顕在化する中、安全保障問題を盾に、日本に対して自国に有利な二国間協定を締結できると、トランプ政権が判断している可能性が考えられる。ピーターソン国際経済研究所で2月に行われた通商政策に関するシンポジウム5では、財務次官補や同研究所の所長を歴任したフレッド・バーグステン氏が、トランプ政権は安全保障問題を梃子に米国に有利な条件で日米FTAを先ず締結し、それをテンプレートにして、他国との二国間協定を批准していくだろうとの見通しを示していた。これまでのトランプ政権の動きは、概ねバーグステン氏の見立てに沿った動きにみえる。

5 “Release of US Trade Policy Options in the Pacific Basein ; Bigger is Better”(17年2月16日)

https://piie.com/events/release-us-trade-policy-options-pacific-basin-bigger-better

5 “Release of US Trade Policy Options in the Pacific Basein ; Bigger is Better”(17年2月16日)

https://piie.com/events/release-us-trade-policy-options-pacific-basin-bigger-better

(4) その他:対中政策、NAFTA見直し議論など、政策公約からの見直しも

トランプ政権発足以降の通商政策には、一部軌道修正の動きもみられる。対中政策では、就任初日に中国を為替操作国認定するとの方針を覆し、4月14日に発表された半期為替報告書6でも、為替操作国認定を見送った。さらに、中国の輸入品に対して45%の関税をかけるとの公約についても、実施する動きはみられていない。4月6~7日の米中首脳会議では、貿易に関する「100日計画」を策定することで両国は合意しており、その内容が注目される。もっとも、北朝鮮絡みの地政学的リスクも顕在化しており、政権発足当時に想定されていたより対中政策は穏やかなもの落ち着く可能性が高いとみられる。

さらに、NAFTAについても選挙期間中に「全くの災害」と表現していたが、カナダ、メキシコとの見直し交渉で、トランプ政権が大幅な変更を求めない意向を示したと報じられており、NATFAの見直しについても、政策公約からの軌道修正がみられている。

6 “Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States”(17年4月14日)

https://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Documents/2017-04-14-Spring-2017-FX-Report-FINAL.PDF

トランプ政権発足以降の通商政策には、一部軌道修正の動きもみられる。対中政策では、就任初日に中国を為替操作国認定するとの方針を覆し、4月14日に発表された半期為替報告書6でも、為替操作国認定を見送った。さらに、中国の輸入品に対して45%の関税をかけるとの公約についても、実施する動きはみられていない。4月6~7日の米中首脳会議では、貿易に関する「100日計画」を策定することで両国は合意しており、その内容が注目される。もっとも、北朝鮮絡みの地政学的リスクも顕在化しており、政権発足当時に想定されていたより対中政策は穏やかなもの落ち着く可能性が高いとみられる。

さらに、NAFTAについても選挙期間中に「全くの災害」と表現していたが、カナダ、メキシコとの見直し交渉で、トランプ政権が大幅な変更を求めない意向を示したと報じられており、NATFAの見直しについても、政策公約からの軌道修正がみられている。

6 “Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States”(17年4月14日)

https://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Documents/2017-04-14-Spring-2017-FX-Report-FINAL.PDF

4.今後の見通し

トランプ大統領は、3月31日に貿易赤字の原因となる貿易上の不正行為を特定するための大統領令に署名しており、90日以内に調査結果が報告されることになった。今回の調査では、どの程度の貿易赤字が、詐欺や不適切な行為によるものであるかを判断するため、国、商品ごとに調査することが決められた。調査結果次第では、特定の国や商品に対して具体的な対抗措置が取られる契機となるため、注目される。

これまでみたように、トランプ政権の通商政策は国益を優先し、多国間交渉から二国間交渉を重視する姿勢を明確にしており、安全保障問題で米国の存在が重要な日本は、他国のテンプレートとなるように、米国に有利な日米FTAを締結させられる可能性が高いとみられる。

一方、対中戦略やNAFTAの見直しでは、選挙公約からは軟化がみられており、貿易戦争という最悪のシナリオは回避できそうだ。

もっとも、他の主要な政策と同様、政権スタッフの不足などから通商政策の立案が遅れており、政策議論は深まっていない。このため、今後の通商政策の動向は、安全保障問題なども複雑に絡み予断を許さない状況が持続しそうだ。

これまでみたように、トランプ政権の通商政策は国益を優先し、多国間交渉から二国間交渉を重視する姿勢を明確にしており、安全保障問題で米国の存在が重要な日本は、他国のテンプレートとなるように、米国に有利な日米FTAを締結させられる可能性が高いとみられる。

一方、対中戦略やNAFTAの見直しでは、選挙公約からは軟化がみられており、貿易戦争という最悪のシナリオは回避できそうだ。

もっとも、他の主要な政策と同様、政権スタッフの不足などから通商政策の立案が遅れており、政策議論は深まっていない。このため、今後の通商政策の動向は、安全保障問題なども複雑に絡み予断を許さない状況が持続しそうだ。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年04月21日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米通商政策-二国間交渉重視の姿勢を明確化も、依然として通商政策の不透明感が強い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米通商政策-二国間交渉重視の姿勢を明確化も、依然として通商政策の不透明感が強いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!