- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 人手不足はどこまで深刻なのか

2017年04月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(潜在的な労働力の活用)

このように、現時点では予想されていたような労働供給力の低下は顕在化しておらず、労働需要の拡大が人手不足の主因となっている。しかし、労働需給の逼迫によって企業の人手不足感が大きく高まっていることは事実であり、これに対応するためには現在就業していない潜在的な労働力を活用することが不可欠である。

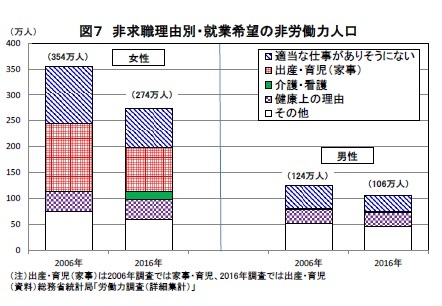

潜在的な労働力としてまず考えられるのは、就業を希望しているにもかかわらず求職活動を行っていないために非労働力人口とされている人である。2006年の非労働力人口は4,358万人だったが、このうち就業希望者が479万人(女性:354万人、男性:124万人)いた5。2016年の非労働力人口は4,432万人となり、10年間で74万人増加したが、このうち就業希望者は380万人(女性:274万人、男性:106万人)と女性を中心に大きく減少した(図7)。労働力人口が10年前とほぼ同水準を維持しているのは、少子高齢化の進展で労働力人口の減少圧力が高まる中でも、就業を希望しながら非労働力化していた人の多くが労働市場に参入したためと考えられる。

このように、現時点では予想されていたような労働供給力の低下は顕在化しておらず、労働需要の拡大が人手不足の主因となっている。しかし、労働需給の逼迫によって企業の人手不足感が大きく高まっていることは事実であり、これに対応するためには現在就業していない潜在的な労働力を活用することが不可欠である。

潜在的な労働力としてまず考えられるのは、就業を希望しているにもかかわらず求職活動を行っていないために非労働力人口とされている人である。2006年の非労働力人口は4,358万人だったが、このうち就業希望者が479万人(女性:354万人、男性:124万人)いた5。2016年の非労働力人口は4,432万人となり、10年間で74万人増加したが、このうち就業希望者は380万人(女性:274万人、男性:106万人)と女性を中心に大きく減少した(図7)。労働力人口が10年前とほぼ同水準を維持しているのは、少子高齢化の進展で労働力人口の減少圧力が高まる中でも、就業を希望しながら非労働力化していた人の多くが労働市場に参入したためと考えられる。

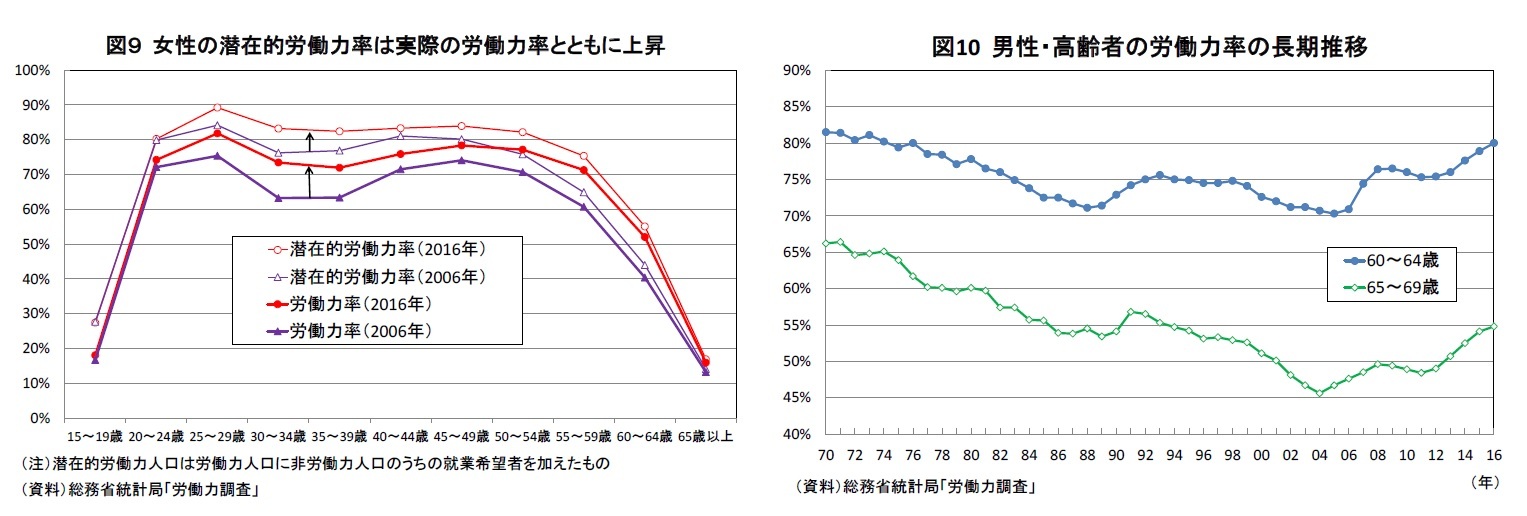

就業希望者の非求職理由をみると、女性は「出産・育児のため」が全体の3分の1を占めている。このことは育児と労働の両立を可能とするような環境整備を進めることにより、非労働力化している女性の労働参加をさらに拡大することが可能であることを示している。実際の労働力人口に就業を希望する非労働力人口を加えて潜在的な労働力率を試算すると、女性は20~54歳の年齢層で80%台となる(2016年時点では概ね70%台)。

就業希望者の非求職理由をみると、女性は「出産・育児のため」が全体の3分の1を占めている。このことは育児と労働の両立を可能とするような環境整備を進めることにより、非労働力化している女性の労働参加をさらに拡大することが可能であることを示している。実際の労働力人口に就業を希望する非労働力人口を加えて潜在的な労働力率を試算すると、女性は20~54歳の年齢層で80%台となる(2016年時点では概ね70%台)。男性については、25~59歳の労働力率が現時点で90%台となっているため上昇余地は小さいが、60歳以上の労働力率はさらなる引き上げ余地がある。

5 非労働力人口全体は基本集計、就業希望者は詳細集計の数値

(労働力人口の先行き試算)

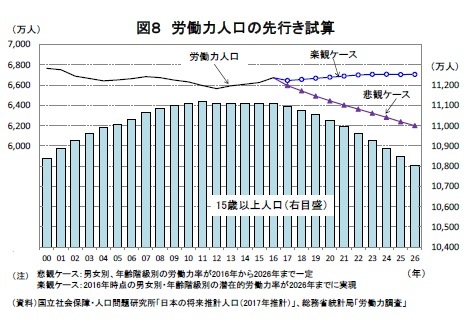

ここで、4/10に国立社会保障・人口問題研究所から公表された最新の将来推計人口をもとに、今後10年間の労働力人口を試算した。男女別・年齢階級別の労働力率が2016年実績で一定とすると(悲観ケース)、高齢化の影響で全体の労働力率は2016年の60.0%から2026年には57.4%へと低下する。15歳以上人口の減少ペースは今後加速するため、15歳以上人口に労働力率を掛け合わせた労働力人口は2026年には6,200万人となり、2016年よりも473万人減少する(年平均で▲0.7%)(図8)。

ここで、4/10に国立社会保障・人口問題研究所から公表された最新の将来推計人口をもとに、今後10年間の労働力人口を試算した。男女別・年齢階級別の労働力率が2016年実績で一定とすると(悲観ケース)、高齢化の影響で全体の労働力率は2016年の60.0%から2026年には57.4%へと低下する。15歳以上人口の減少ペースは今後加速するため、15歳以上人口に労働力率を掛け合わせた労働力人口は2026年には6,200万人となり、2016年よりも473万人減少する(年平均で▲0.7%)(図8)。

また、日本の男性高齢者の労働力率は国際的にすでに高水準にあり、これ以上長く働くことは非現実的という見方もあるかもしれない。しかし、かつて日本の労働者(男性)は今よりも長く働いていた。1970年代前半まで男性高齢者の労働力率は60~64歳で80%台、65~69歳で60%台半ばで、現在よりも高い水準にあった。もちろん、当時は定年がなく健康状態に問題がなければ年齢と関係なく働き続けることができる自営業者の割合が高く、現在とは労働市場の構造が異なっているが、平均寿命が当時から10歳以上延びていることからすれば、60歳以上の労働力率をさらに引き上げることは非現実的とはいえないだろう。

(構造的失業率は失業率の下限ではない)

非労働力人口の多くが労働市場に新たに参入するようになれば、労働力人口は増えるが、新たに職につけなければ失業者の増加につながってしまう。2016年の失業者は208万人となり、ピーク時の2002年(359万人)と比べると150万人以上減少した。失業率が完全雇用とされる3%台前半を下回っていることから、これ以上失業者を減らすことは難しいという見方もある。

非労働力人口の多くが労働市場に新たに参入するようになれば、労働力人口は増えるが、新たに職につけなければ失業者の増加につながってしまう。2016年の失業者は208万人となり、ピーク時の2002年(359万人)と比べると150万人以上減少した。失業率が完全雇用とされる3%台前半を下回っていることから、これ以上失業者を減らすことは難しいという見方もある。

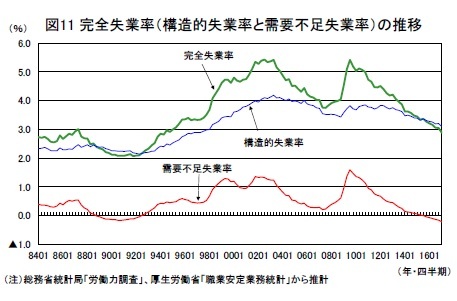

しかし、足もとの失業率がすでに完全雇用とされる構造的失業率の水準を下回っていることからも分かるように、構造的失業率は失業率の下限ではない(図11)。また、構造的失業率は一定ではないことに留意が必要だ。筆者がUV分析をもとに推計した構造的失業率の長期的な推移を確認すると、1990年代前半までは2%台前半で推移していたが、その後大きく上昇し、2000年代前半には4%台となった。その後は一時的に上昇する局面もあったが、緩やかな低下傾向が続き、足もとでは3%に近づく形となっている。求人・求職間のミスマッチ(年齢、地域、職種等)を縮小させることなどによって、今後構造的失業率を低下させることは可能だろう。

しかし、足もとの失業率がすでに完全雇用とされる構造的失業率の水準を下回っていることからも分かるように、構造的失業率は失業率の下限ではない(図11)。また、構造的失業率は一定ではないことに留意が必要だ。筆者がUV分析をもとに推計した構造的失業率の長期的な推移を確認すると、1990年代前半までは2%台前半で推移していたが、その後大きく上昇し、2000年代前半には4%台となった。その後は一時的に上昇する局面もあったが、緩やかな低下傾向が続き、足もとでは3%に近づく形となっている。求人・求職間のミスマッチ(年齢、地域、職種等)を縮小させることなどによって、今後構造的失業率を低下させることは可能だろう。

(正規労働者への転換、労働時間の増加も有効)

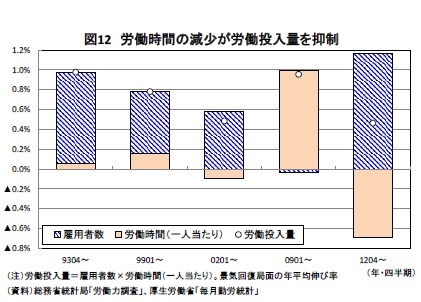

(正規労働者への転換、労働時間の増加も有効)雇用者数が高い伸びとなっているにもかかわらず人手不足が解消されない一因は、雇用者数に一人当たりの労働時間を掛け合わせた労働投入量があまり増えていないことだ。前述したように雇用者数の伸びは1990年以降の景気回復局面で最も高いが、非正規化の進展などにより一人当たり労働時間が減少しているため、労働投入量の増加ペースは1990年以降で最も低い(図12)。

この問題を解決するためには、一人当たりの労働時間を増加させることも考えられる。働き方改革で長時間労働の是正が大きな課題となる中で、労働時間を延ばすことはこれに逆行する動きと思われるかもしれない。しかし、長時間労働の問題は一部の産業でフルタイム労働者を中心に過剰な残業をしていることであり、パートタイム労働者などの非正規労働者の中には就業時間の増加を希望する者も少なくない。労働力調査によれば、就業時間の増加を希望する就業者は全体では約6%に過ぎないが、非正規の職員・従業員は13%(269万人)が就業時間の増加を希望している。

また、近年は「自分の都合のよい時間に働きたいから」などの理由で自ら非正規を選択した労働者の割合は増加傾向にある。しかし、その一方で「正規の職員・従業員の仕事がないから」という理由による不本意型の非正規労働者も全体の15%程度(296万人)存在する(いずれも2016年の数値)。

すでに就業している人の労働時間を増やすことや、非正規から正規への転換は雇用者数には影響しないが、一人当たりの労働時間が増加することによって労働投入量を拡大させる効果がある。

ここまで見てきたように、現在の人手不足は主として労働需要の強さによってもたらされており、懸念されていた労働供給力の低下は今のところ顕在化していない。もちろん、一部の業種で人手不足が事業の継続や拡大の支障となりつつあることは事実だが、当面は賃上げによる人材の確保、非正規労働者の正規労働者への転換などで対応することが可能だろう。

人口の減少ペースは今後加速するが、潜在的な労働力を十分に活用できれば10年程度は現在の労働力人口の水準を維持することができる。人手不足による経済成長への悪影響を過度に悲観する必要はないだろう。

人口の減少ペースは今後加速するが、潜在的な労働力を十分に活用できれば10年程度は現在の労働力人口の水準を維持することができる。人手不足による経済成長への悪影響を過度に悲観する必要はないだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年04月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人手不足はどこまで深刻なのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人手不足はどこまで深刻なのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!