- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 日本経済再生の鍵-女性、高齢者の労働参加拡大と賃金上昇が必須の条件

2015年12月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ニッセイ基礎研究所では、2015年10月に中期経済見通し(2015~2025年度)を発表した。その中で、日本の実質GDP成長率は2025年度までの平均で1.0%となり、過去10年平均の0.4%よりも高まると予想したが、人口減少、少子高齢化が進展するもとで成長率を高めるためには、女性、高齢者の労働参加拡大が不可欠である。本稿では女性、高齢者の労働参加拡大が日本経済に及ぼす影響について検証した。

2――女性、高齢者の労働参加拡大による潜在成長率への影響

1|労働力人口への影響

日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年にわたって減少を続けており、労働力人口も1990年代後半から減少基調となっている。ただし、高年齢者雇用安定法の施行によって高齢者の継続雇用が進んだことや、女性の労働参加が進んでいることから、このところ労働力人口の減少ペースは緩やかとなっており、2013年、2014年は2年連続で増加した。

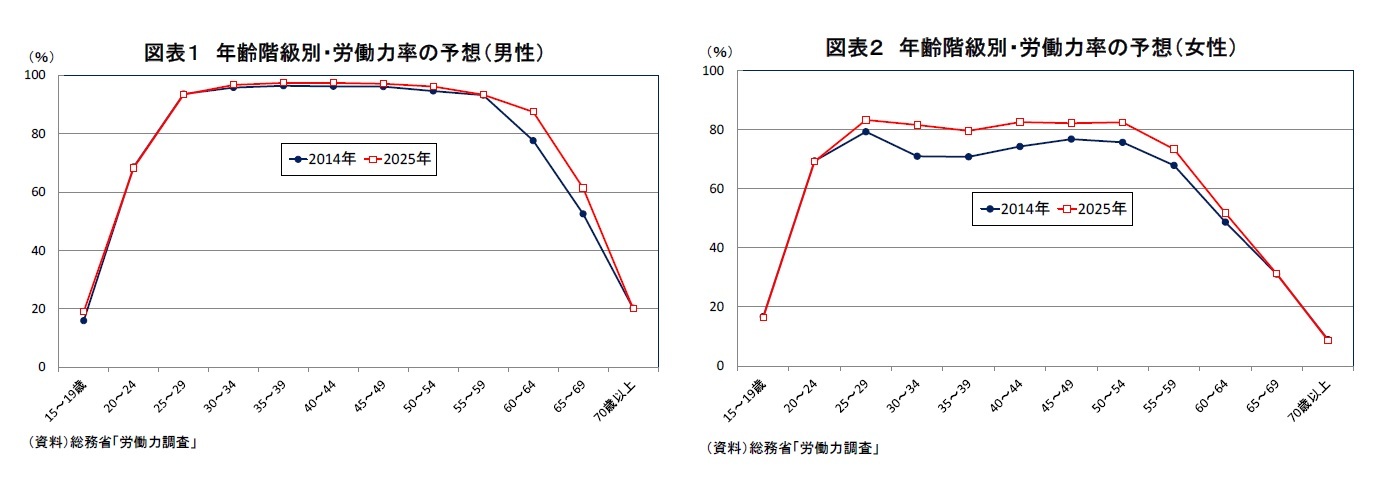

先行きについては、人口減少ペースの加速、さらなる高齢化の進展が見込まれるため、労働力人口の減少が続くことは避けられないが、女性、高齢者の労働力率を引き上げることにより、そのペースを緩やかにすることは可能である。当研究所の中期経済見通しでは、男性は60歳代の労働力率が現在よりも10ポイント程度上昇(60~64歳:77.6%(2014年)→87.5%(2025年)、65~69歳:52.5%(2014年)→61.4%(2025年))、女性は25~54歳の労働力率が70%台から80%前後まで上昇することを想定している(図表1、2)。

日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年にわたって減少を続けており、労働力人口も1990年代後半から減少基調となっている。ただし、高年齢者雇用安定法の施行によって高齢者の継続雇用が進んだことや、女性の労働参加が進んでいることから、このところ労働力人口の減少ペースは緩やかとなっており、2013年、2014年は2年連続で増加した。

先行きについては、人口減少ペースの加速、さらなる高齢化の進展が見込まれるため、労働力人口の減少が続くことは避けられないが、女性、高齢者の労働力率を引き上げることにより、そのペースを緩やかにすることは可能である。当研究所の中期経済見通しでは、男性は60歳代の労働力率が現在よりも10ポイント程度上昇(60~64歳:77.6%(2014年)→87.5%(2025年)、65~69歳:52.5%(2014年)→61.4%(2025年))、女性は25~54歳の労働力率が70%台から80%前後まで上昇することを想定している(図表1、2)。

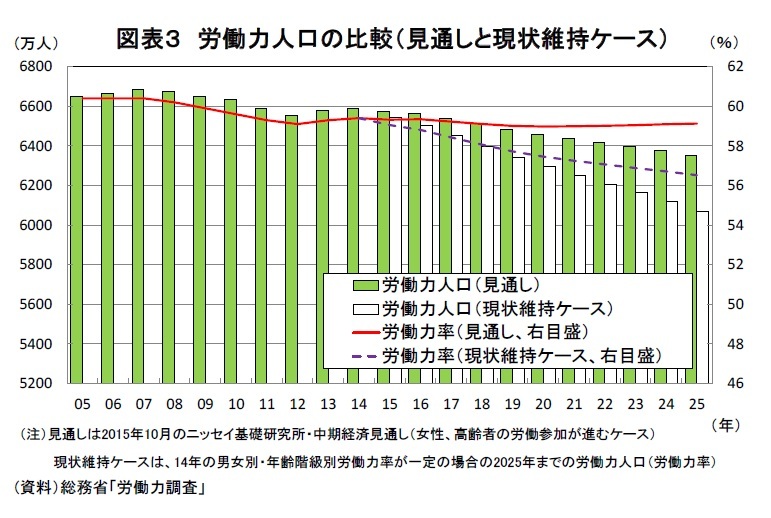

2014年時点の男女別・年齢階級別の労働力率が今後変わらないと仮定すると、高齢化の進展によって労働力率が相対的に低い高齢者の割合が高まるため、全体の労働力率は低下し続ける。男女別・年齢階級別の労働力率が2014年実績で一定とし、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を用いて全体の労働力率を試算すると、2025年には56.5%となり2014年の59.4%から3ポイント程度低下する。すでに減少している15歳以上人口は今後減少ペースが加速するため、15歳以上人口に労働力率をかけあわせた労働力人口は2025年には6071万人となり、2014年よりも516万人減少する(年平均で▲0.7%の減少)。

一方、高齢者、女性の労働力率上昇を見込んだ中期経済見通しのケースでは2025年の労働力率は59.1%となり、現在とほぼ変わらない。この場合でも15歳以上人口が大きく減少するため2025年の労働力人口は6352万人と2014年よりも235万人減少する(年平均で▲0.3%の減少)が、現状維持ケースと比べれば減少幅、減少ペースは大きく緩和される(図表3)。

人口減少下では一人当たりGDPのほうがより重要だ。国全体のGDPが減少したとしても、一人当たりGDPが増加すれば国民一人ひとりの豊かさは保たれると考えられるからである。その意味では、労働力人口そのものよりも労働力率のほうがより重要といえるだろう。

一方、高齢者、女性の労働力率上昇を見込んだ中期経済見通しのケースでは2025年の労働力率は59.1%となり、現在とほぼ変わらない。この場合でも15歳以上人口が大きく減少するため2025年の労働力人口は6352万人と2014年よりも235万人減少する(年平均で▲0.3%の減少)が、現状維持ケースと比べれば減少幅、減少ペースは大きく緩和される(図表3)。

人口減少下では一人当たりGDPのほうがより重要だ。国全体のGDPが減少したとしても、一人当たりGDPが増加すれば国民一人ひとりの豊かさは保たれると考えられるからである。その意味では、労働力人口そのものよりも労働力率のほうがより重要といえるだろう。

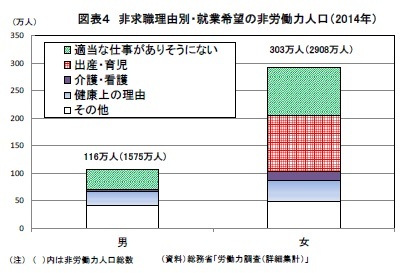

女性の活躍を推進するうえで鍵となるのは、現在非労働力化している女性の多くを労働市場に参加させることである。非労働力人口は15歳以上人口のうち働く意思のない人(就業も求職活動も行っていない者)を指すが、非労働力人口の中にも就業を希望している人が相当数いる。2014年の非労働力人口は4483万人だが、このうち就業希望者が419万人、男性が116万人、女性が303万人となっている。就業希望者の非求職理由をみると、女性は「出産・育児のため」が101万人と全体の3分の1を占めている(図表4)。実際の労働力人口に非労働力人口のうち就業希望者を加えて潜在的な労働力率を試算すると、25~54歳の年齢層ではいずれも80%を超えることになる。これが現実のものとなれば、M字カーブが解消されるだけでなく、全体として女性の労働力率がかなり底上げされることになる。

女性の活躍を推進するうえで鍵となるのは、現在非労働力化している女性の多くを労働市場に参加させることである。非労働力人口は15歳以上人口のうち働く意思のない人(就業も求職活動も行っていない者)を指すが、非労働力人口の中にも就業を希望している人が相当数いる。2014年の非労働力人口は4483万人だが、このうち就業希望者が419万人、男性が116万人、女性が303万人となっている。就業希望者の非求職理由をみると、女性は「出産・育児のため」が101万人と全体の3分の1を占めている(図表4)。実際の労働力人口に非労働力人口のうち就業希望者を加えて潜在的な労働力率を試算すると、25~54歳の年齢層ではいずれも80%を超えることになる。これが現実のものとなれば、M字カーブが解消されるだけでなく、全体として女性の労働力率がかなり底上げされることになる。近年、女性の労働力率は大幅に上昇しているが、注目されるのは、労働力率の上昇とともに潜在的労働力率も上昇している点である。このことは現時点の潜在的労働力率が天井ではなく、育児と労働の両立が可能となるような環境整備を進めることにより、女性の労働力率のさらなる引き上げが可能であることを示している。

女性の労働参加拡大とともに重要なのは高齢者の継続雇用をさらに進めることだ。政府の成長戦略では高齢者の活躍推進も掲げられているが、2020年までの数値目標は64歳までとなっている。少子高齢化がさらに進展する中では、将来的には65歳以上の高齢者も働かなければ労働供給力は大きく低下してしまう。日本の男性高齢者の労働力率は国際的にすでに高水準にあるが、非労働力化している高齢者の中でも就業希望をする者が一定割合いること、健康寿命が70歳を超えていることなどを考えれば、65~69歳の男性高齢者の6割以上が働くという今回の想定はそれほど非現実的とは言えないだろう。

(2015年12月25日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本経済再生の鍵-女性、高齢者の労働参加拡大と賃金上昇が必須の条件】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本経済再生の鍵-女性、高齢者の労働参加拡大と賃金上昇が必須の条件のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!