- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 初の日米首脳会談:同盟強化で一致、経済対話を新設

2017年02月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――今後の焦点「経済対話」:ペンス副大統領は、トランプ大統領のような不規則発言はなさそうだが、トランプ政権の一員。雇用第一を掲げる政権で、実績が伴わなければ強硬姿勢を鮮明にする可能性大

今回の会談では、トランプ大統領から、日本批判が一切聞かれず、日本政府の事前準備のうまさもあっただろうが、批判発言を覚悟していた市場関係者からすれば拍子抜けだ。

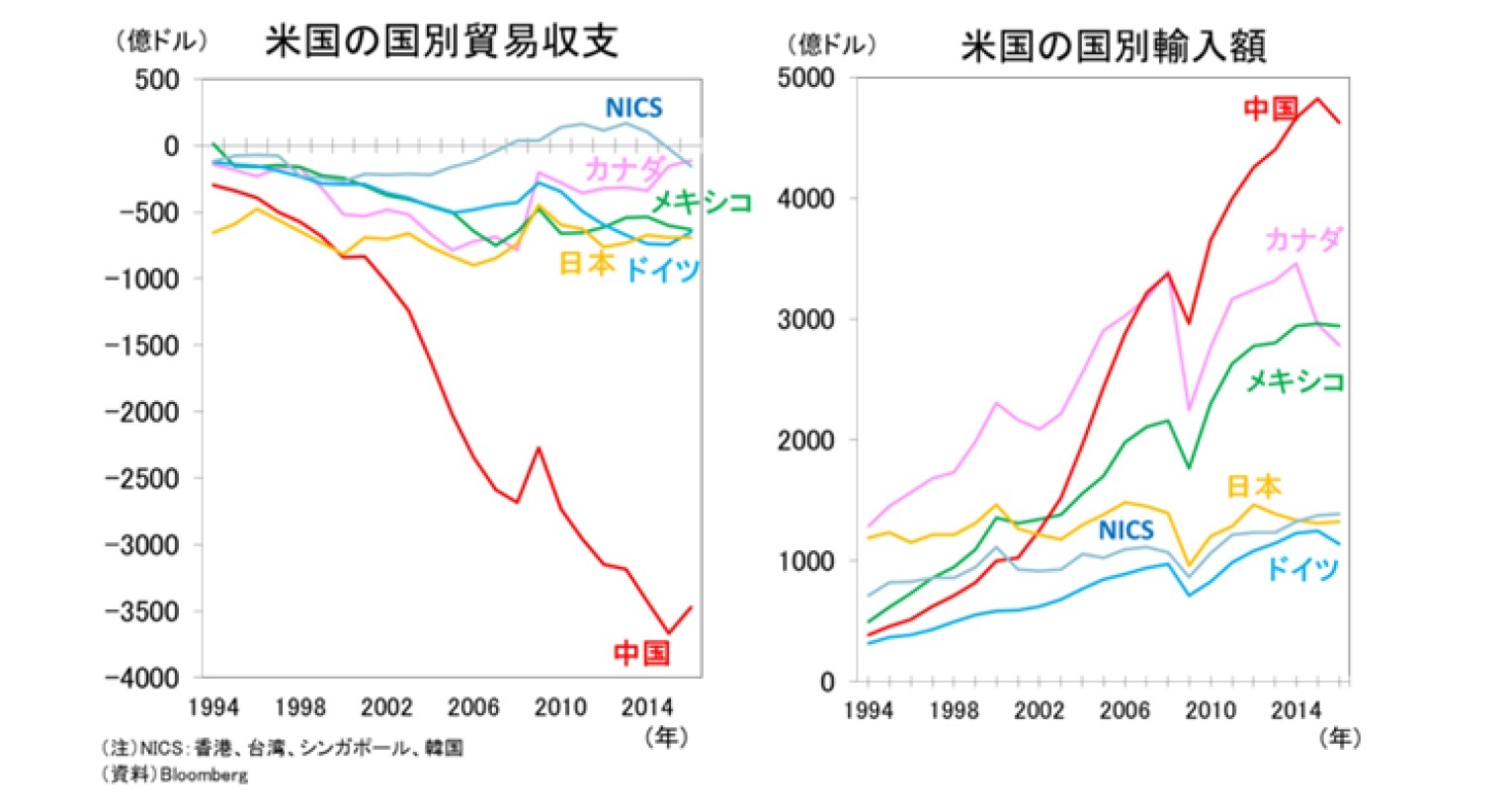

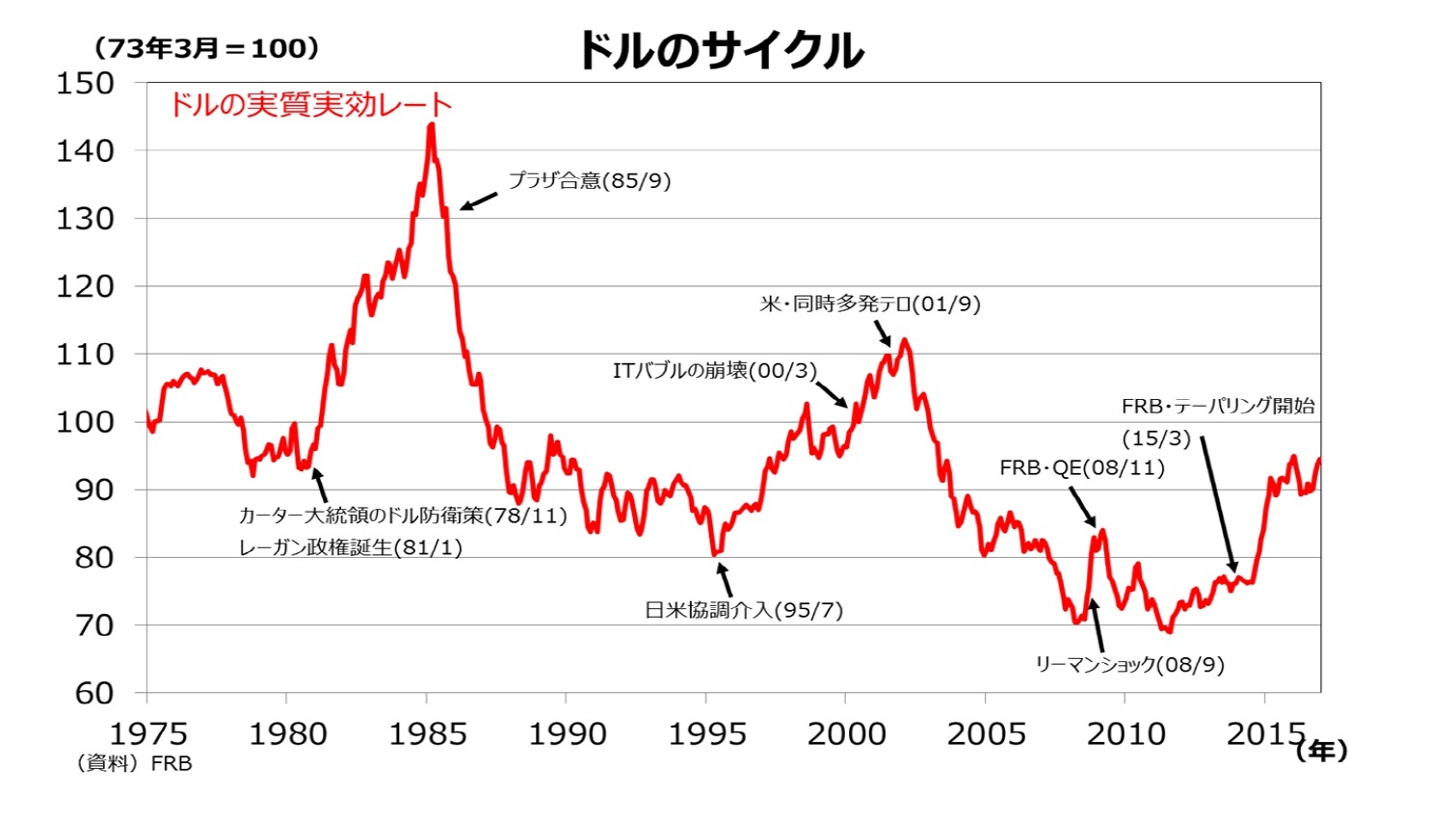

あれだけ自動車貿易について「日本は公正でない」と批判していたが、安倍首相は日本の自動車メーカーが米国工場での生産を通じて雇用に貢献していることを会談で説明し、それに対する批判はなかった。通貨政策について日本が円安誘導していると批判していたが、首脳会談では批判が出ず、双方の財務相が意見交換していくことで落ち着いた。

今後、日米の経済問題は今回新たに作られる経済対話で議論される。日本の交渉相手であるペンス副大統領は、政治経験も長く、共和党からも信頼が厚い。また元インディアナ州知事でもある。インディアナ州は、雇用が奪われたとされるラストベルトの中にある。そこでトヨタ自動車など日系企業が多くの雇用を生み出していることを良く理解している。トランプ大統領のような不規則発言はなさそうで、日本の交渉相手として最適だろう。

ただし、ペンス副大統領はトランプ政権の一員であり、雇用創出や貿易収支改善が進まなければ、強硬姿勢を鮮明にしてくるに違いない。今回鳴りを潜めた自動車問題や円安誘導への批判が再燃する可能性もある。

あれだけ自動車貿易について「日本は公正でない」と批判していたが、安倍首相は日本の自動車メーカーが米国工場での生産を通じて雇用に貢献していることを会談で説明し、それに対する批判はなかった。通貨政策について日本が円安誘導していると批判していたが、首脳会談では批判が出ず、双方の財務相が意見交換していくことで落ち着いた。

今後、日米の経済問題は今回新たに作られる経済対話で議論される。日本の交渉相手であるペンス副大統領は、政治経験も長く、共和党からも信頼が厚い。また元インディアナ州知事でもある。インディアナ州は、雇用が奪われたとされるラストベルトの中にある。そこでトヨタ自動車など日系企業が多くの雇用を生み出していることを良く理解している。トランプ大統領のような不規則発言はなさそうで、日本の交渉相手として最適だろう。

ただし、ペンス副大統領はトランプ政権の一員であり、雇用創出や貿易収支改善が進まなければ、強硬姿勢を鮮明にしてくるに違いない。今回鳴りを潜めた自動車問題や円安誘導への批判が再燃する可能性もある。

現在、米国から日本に輸入する車への税率はゼロ。これ以上税率を下げて米国からの輸出を促進することは不可能だ。米国メーカーは「われわれが自動車を売る際、日本が販売を難しくしている」と燃費や安全規制が厳しいと主張してきた。

非関税障壁が問題だと米国は主張するが、現実にはドイツ車は販売を伸ばしている。日本の消費者の選好の結果であって、政府が民間に強制的に米国車を購入させることは難しい。やれたとしても例えば政府関係の車の一部を米国製にするくらいで台数的にはたかが知れている。

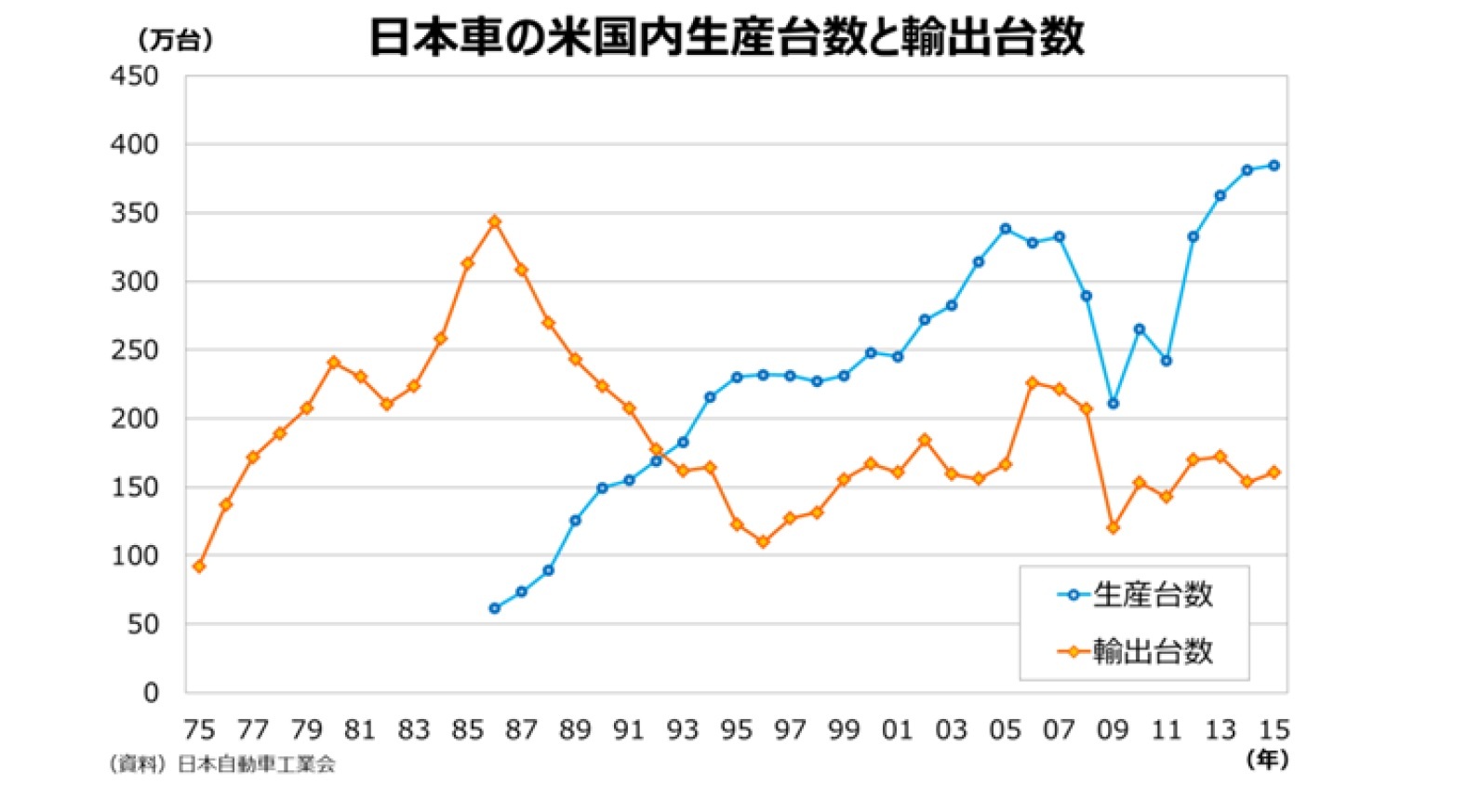

貿易収支を改善するとすれば、個別自動車会社の現地生産比率をさらに上げることになる。現在日本は、「米国市場で販売する日本車の6割は米国で生産され、約150万人の雇用を生み出している」と説明し、過去の日米貿易摩擦などで自動車産業は大きく変わったと過去の変化を主張する。米国が更なる雇用拡大を要求してくるだろうが、日本企業の投資にも限界がある。

非関税障壁が問題だと米国は主張するが、現実にはドイツ車は販売を伸ばしている。日本の消費者の選好の結果であって、政府が民間に強制的に米国車を購入させることは難しい。やれたとしても例えば政府関係の車の一部を米国製にするくらいで台数的にはたかが知れている。

貿易収支を改善するとすれば、個別自動車会社の現地生産比率をさらに上げることになる。現在日本は、「米国市場で販売する日本車の6割は米国で生産され、約150万人の雇用を生み出している」と説明し、過去の日米貿易摩擦などで自動車産業は大きく変わったと過去の変化を主張する。米国が更なる雇用拡大を要求してくるだろうが、日本企業の投資にも限界がある。

日本側の提案で協議の場が設置され、今回は自動車や為替といった個別の問題に焦点をあたることを避け、包括的な協議の場を設置できたことは大きな進展であった。しかし、日本の思惑通りに今後進ませるのは難しいとの慎重な見方が必要だ。

過去日米間に貿易摩擦が起き、米国の圧力を受けて、協議の場が設定されてきた。例えば1983年「日米円ドル委員会」、89年「日米構造問題協議」、93年「日米包括経済協議」など。日本はかなり厳しい米国の要求を呑んできた。

トランプ政権は、交渉の場で、オバマ政権で進めたTPPで自動車、医療、農業などの領域で勝ち取った以上のものは要求してくるに違いない。日米2国間でのFTAとなれば経済規模や安全保障を絡めて米国サイドは議論を展開し、有利な条件を引き出すことを行ってくるだろう。またトランプ大統領は米通商代表部(USTR)代表に、同元次席代表で弁護士のロバート・ライトハイザー氏を指名している。同氏は80年代のレーガン政権下でUSTR次席代表を務め、対日鉄鋼協議で日本に輸出の自主規制をのませた強硬派である。

日本に対して輸出入や、自動車メーカーが米国で現地生産をする上でも米国産の部品を今以上に使えとの数値目標などを主張する可能性も十分にある。

日本は今後2カ国間の包括的な枠組みを使い、日本の国益を守りながらもトランプ政権が重要視する米国内での雇用増や貿易不均衡是正をしなくてはならない。

過去日米間に貿易摩擦が起き、米国の圧力を受けて、協議の場が設定されてきた。例えば1983年「日米円ドル委員会」、89年「日米構造問題協議」、93年「日米包括経済協議」など。日本はかなり厳しい米国の要求を呑んできた。

トランプ政権は、交渉の場で、オバマ政権で進めたTPPで自動車、医療、農業などの領域で勝ち取った以上のものは要求してくるに違いない。日米2国間でのFTAとなれば経済規模や安全保障を絡めて米国サイドは議論を展開し、有利な条件を引き出すことを行ってくるだろう。またトランプ大統領は米通商代表部(USTR)代表に、同元次席代表で弁護士のロバート・ライトハイザー氏を指名している。同氏は80年代のレーガン政権下でUSTR次席代表を務め、対日鉄鋼協議で日本に輸出の自主規制をのませた強硬派である。

日本に対して輸出入や、自動車メーカーが米国で現地生産をする上でも米国産の部品を今以上に使えとの数値目標などを主張する可能性も十分にある。

日本は今後2カ国間の包括的な枠組みを使い、日本の国益を守りながらもトランプ政権が重要視する米国内での雇用増や貿易不均衡是正をしなくてはならない。

(2017年02月13日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【初の日米首脳会談:同盟強化で一致、経済対話を新設】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

初の日米首脳会談:同盟強化で一致、経済対話を新設のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!