- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 大卒女子、育休2回で生涯所得2億円!?-女性が働きやすい環境を作る重要性

2017年02月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

政府は「女性の活躍促進」政策や「働き方改革」により、仕事と子育ての両立環境の整備を進めている。しかし、依然として、女性が働き続けることは容易ではない。都市部では保育園待機児童解消の目処が立たず、保育園を確保できても、認可外や病児保育などを利用すると経済的負担は大きい。加えて日本では、夫婦の家事・育児分担が妻に偏る家庭が多く、両立の困難さに悩む女性は多い。

よくこういった女性の就業継続の話題になると、経済的にも身体的にも厳しくても、出産・子育てなどで離職すると2億円の機会損失になると言われる。この根拠には、内閣府「平成17年国民生活白書」による大卒女性標準労働者の生涯所得の推計値1が使われることが多い。しかし、これは十年前のものであり、時代の変化を追えていない。

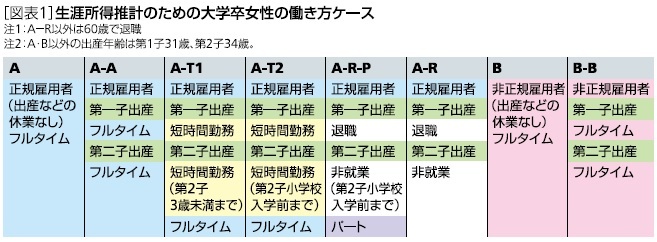

本稿では、最新データを用いて大学卒女性の生涯所得を推計するとともに、育児休業や短時間勤務制度の利用など、働き方が多様化する現状に対応するように、複数ケースの推計を行う。

よくこういった女性の就業継続の話題になると、経済的にも身体的にも厳しくても、出産・子育てなどで離職すると2億円の機会損失になると言われる。この根拠には、内閣府「平成17年国民生活白書」による大卒女性標準労働者の生涯所得の推計値1が使われることが多い。しかし、これは十年前のものであり、時代の変化を追えていない。

本稿では、最新データを用いて大学卒女性の生涯所得を推計するとともに、育児休業や短時間勤務制度の利用など、働き方が多様化する現状に対応するように、複数ケースの推計を行う。

2――大学卒女性の生涯所得の推計

2|生涯所得の推計方法

推計方法を以下に示す。

・生涯所得=生涯賃金+退職金

・生涯賃金=年齢別賃金の合計

退職金は正規雇用者のみとし、厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」の1人平均退職給付額の勤続年数別の値を用いる(ただし、男女別の値がないため男女計の値)。

生涯賃金は、正規・非正規雇用者の場合は「年齢別賃金=きまって支給する現金給与額2×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」とし、パートの場合は「年齢別賃金=(実労働日数×1日当たり所定内実労働時間数×1時間当たり所定内給与額)×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」とし、いずれも厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」の値を用いて、各年齢の賃金を推計し合算する3。

その他の諸条件は下記の通りである。

※育児休業利用時の取扱い

育休中は休業前の賃金水準で「育児休業給付金」が支給され、復職時は休業前の賃金水準に戻り、復帰初年度のみ賞与は半額とする。

※短時間勤務制度利用時の取扱い

短時間勤務中は超過労働給与額を含まない「所定内給与額」で年収を推計する。賃金水準は労働時間数比率(6時間/8時間=75%)を乗じた値とし、短時間勤務期間の経過年数も同様とする。フルタイム復帰時は経過年数に相当するケースAの年齢別賃金に接続する。

※55歳以降の取扱い(正規雇用者)

いずれも同水準とする(様々な仮定が必要であり、今回は未設定)。

※非正規雇用者の取扱い

「正社員・正職員以外」の値で推計する。育休からの復職時等の取扱いは標準労働者と同様とする。

3|生涯所得の推計結果

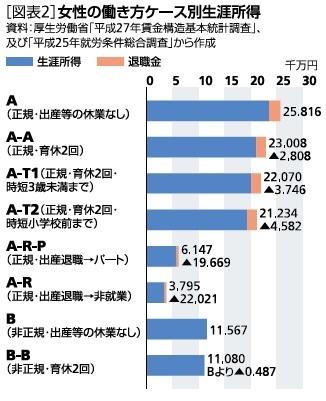

大学卒女性の働き方ケース別に生涯所得を推計した結果を示す[図表2]。

推計方法を以下に示す。

・生涯所得=生涯賃金+退職金

・生涯賃金=年齢別賃金の合計

退職金は正規雇用者のみとし、厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」の1人平均退職給付額の勤続年数別の値を用いる(ただし、男女別の値がないため男女計の値)。

生涯賃金は、正規・非正規雇用者の場合は「年齢別賃金=きまって支給する現金給与額2×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」とし、パートの場合は「年齢別賃金=(実労働日数×1日当たり所定内実労働時間数×1時間当たり所定内給与額)×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」とし、いずれも厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」の値を用いて、各年齢の賃金を推計し合算する3。

その他の諸条件は下記の通りである。

※育児休業利用時の取扱い

育休中は休業前の賃金水準で「育児休業給付金」が支給され、復職時は休業前の賃金水準に戻り、復帰初年度のみ賞与は半額とする。

※短時間勤務制度利用時の取扱い

短時間勤務中は超過労働給与額を含まない「所定内給与額」で年収を推計する。賃金水準は労働時間数比率(6時間/8時間=75%)を乗じた値とし、短時間勤務期間の経過年数も同様とする。フルタイム復帰時は経過年数に相当するケースAの年齢別賃金に接続する。

※55歳以降の取扱い(正規雇用者)

いずれも同水準とする(様々な仮定が必要であり、今回は未設定)。

※非正規雇用者の取扱い

「正社員・正職員以外」の値で推計する。育休からの復職時等の取扱いは標準労働者と同様とする。

3|生涯所得の推計結果

大学卒女性の働き方ケース別に生涯所得を推計した結果を示す[図表2]。

女性が大学卒業後、正規雇用者として同一企業で働き続けた場合の生涯所得は2億5,816万円(A)、二人の子を出産・育休を2回利用し、フルタイムで復職した場合は2億3,008万円(A-A)となる。つまり、二人の子を出産し、それぞれ育休を1年利用しても、出産なしで働き続けた場合と比べて生涯所得は1割しか減らない。ただし、今回の推計では、育休から復職後は速やかに休業前の状況に戻り、出産なしの就業継続者と同様に働き休業によるマイナスはないと仮定している。しかし、実際には、仕事と家庭の両立負担は大きく、職場と家庭双方の両立支援環境が充実していなければ、それは難しい。さらに、育休からの復職者に対する評価制度(非休業者との相対評価)や女性自身のモチベーションの変化(仕事・家庭における優先順位の変化)等、いくつかの観点で課題がある。ただし、政策など現在の流れを見ると、速やかな復職を希望する場合は、それを実現しやすい方向に向かっているようだ。

また、二人の子を出産・育休を2回利用し、かつ、短時間勤務をした場合でも生涯所得は2億円を超える(A-T)。ただし、ここでも育休からの速やかな復職に加え、短時間勤務からの速やかなフルタイム復帰を仮定しているが、実際には両立負担や評価、モチベーション等の課題がある。また、育休や短時間勤務等の両立支援制度の非利用者が感じる負担感や不公平感等への対応も課題である。

一方、日本で昔から多い、第一子出産後に正社員の職を退職し、子育てが落ち着いてからパートで再就職した場合の生涯所得は6,147万円(A-R-P)である。よって、出産等なしで働き続けた場合と比べると、生涯所得は2億円のマイナスとなる。

実は、これは労働者自身だけでなく、企業側にも大きなマイナスである。就業継続していれば生涯所得2億円を稼ぐ人材を確保できていたにも関わらず、両立環境の不整備等から人材を手離し、新たな採用・育成コストを要している。出産離職は、職場環境だけが問題ではないが、両立環境の充実を図ることは、企業のコスト抑制効果もある。

一方、非正規雇用者として働き続けた場合の生涯所得は1億1,567万円(B)である。賃金水準が低いため、正規雇用者の半分以下であり、育休を利用しても、生涯所得はさほど変わらない。各所で指摘されているが、非正規雇用者は、正規雇用者と同様の業務をしていても、賃金水準が低く退職金がない場合も多い。今後、同一労働同一賃金などの議論を通じて、非正規雇用者の処遇改善を期待したい。

また、二人の子を出産・育休を2回利用し、かつ、短時間勤務をした場合でも生涯所得は2億円を超える(A-T)。ただし、ここでも育休からの速やかな復職に加え、短時間勤務からの速やかなフルタイム復帰を仮定しているが、実際には両立負担や評価、モチベーション等の課題がある。また、育休や短時間勤務等の両立支援制度の非利用者が感じる負担感や不公平感等への対応も課題である。

一方、日本で昔から多い、第一子出産後に正社員の職を退職し、子育てが落ち着いてからパートで再就職した場合の生涯所得は6,147万円(A-R-P)である。よって、出産等なしで働き続けた場合と比べると、生涯所得は2億円のマイナスとなる。

実は、これは労働者自身だけでなく、企業側にも大きなマイナスである。就業継続していれば生涯所得2億円を稼ぐ人材を確保できていたにも関わらず、両立環境の不整備等から人材を手離し、新たな採用・育成コストを要している。出産離職は、職場環境だけが問題ではないが、両立環境の充実を図ることは、企業のコスト抑制効果もある。

一方、非正規雇用者として働き続けた場合の生涯所得は1億1,567万円(B)である。賃金水準が低いため、正規雇用者の半分以下であり、育休を利用しても、生涯所得はさほど変わらない。各所で指摘されているが、非正規雇用者は、正規雇用者と同様の業務をしていても、賃金水準が低く退職金がない場合も多い。今後、同一労働同一賃金などの議論を通じて、非正規雇用者の処遇改善を期待したい。

3――おわりに

大学卒女性が二度の出産を経て正社員として働き続けると、育児休業や時間短縮勤務を利用しても、生涯所得は2億円を超える。働く目的は経済的なものだけではないだろうが、子どもに質の高い教育環境を与えられる可能性などを考えると、2億円という金額は一考に価するのではないだろうか。

また、出産退職は、企業にとっても大きな損失である。超高齢社会では、出産・子育てに加え、介護離職も課題であり、仕事と家庭の両立環境の整備は、企業のリスク管理としても取り組むべきである。

一方、近年、増えている非正規雇用者の生涯所得は正規雇用者の半分に満たない。今後、共働き世帯がますます増える中、女性の収入が世帯全体の経済状況に与える影響は大きくなる。特に、若年層の非正規化は景気低迷による就職難の影響が大きく、世代間の不公平感は是正されるべきである。

また、今回の推計は、正規雇用者として標準労働者(学校卒業後、同一企業に継続勤務)を仮定したが、それは、現在のところ、同じ企業で継続勤務をしている正社員でないと、育児休業や短時間勤務制度等を利用しにくく、出産、育児を経て働き続けることが難しいと考えたためだ。つまり、女性が働き続けられる労働環境は一部に限定されており、そこに合致しないと退職を選択するか、場合によっては家族形成を躊躇することにもなりかねない。

政府の「働き方改革」には、非正規雇用者の処遇改善を望むとともに、結婚・出産・育児・介護などライフステージが変化しても、働き続けたい者が働き続けられるような柔軟性のある労働環境の整備を求めたい。

また、出産退職は、企業にとっても大きな損失である。超高齢社会では、出産・子育てに加え、介護離職も課題であり、仕事と家庭の両立環境の整備は、企業のリスク管理としても取り組むべきである。

一方、近年、増えている非正規雇用者の生涯所得は正規雇用者の半分に満たない。今後、共働き世帯がますます増える中、女性の収入が世帯全体の経済状況に与える影響は大きくなる。特に、若年層の非正規化は景気低迷による就職難の影響が大きく、世代間の不公平感は是正されるべきである。

また、今回の推計は、正規雇用者として標準労働者(学校卒業後、同一企業に継続勤務)を仮定したが、それは、現在のところ、同じ企業で継続勤務をしている正社員でないと、育児休業や短時間勤務制度等を利用しにくく、出産、育児を経て働き続けることが難しいと考えたためだ。つまり、女性が働き続けられる労働環境は一部に限定されており、そこに合致しないと退職を選択するか、場合によっては家族形成を躊躇することにもなりかねない。

政府の「働き方改革」には、非正規雇用者の処遇改善を望むとともに、結婚・出産・育児・介護などライフステージが変化しても、働き続けたい者が働き続けられるような柔軟性のある労働環境の整備を求めたい。

1 学校卒業後直ちに就職し、同一企業に継続勤務とみなされる労働者。

2 労働契約等により予め定められた支給条件により支給された6月分現金給与額。ここから超過労働給与額を差し引いたのが「所定内給与額」。

3 本稿の推計は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2015」の生涯賃金推計を参考。

(2017年02月08日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【大卒女子、育休2回で生涯所得2億円!?-女性が働きやすい環境を作る重要性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

大卒女子、育休2回で生涯所得2億円!?-女性が働きやすい環境を作る重要性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!