- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 患者申出療養制度の現状~承認例や保険収載は増えるか

2017年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略」におけるアクションプランの1つである最先端の医療技術・医薬品などへの迅速なアクセスの確保のための制度として、2016年4月に「患者申出療養制度」が導入された1。患者からの相談を起点として審査が行われ、承認されれば、国が安全性・有効性を確認しつつ、身近な医療機関で先進的な医療を受けることができる。最終的には保険収載を目指す。

これを機に、患者申出療養制度の承認や、保険収載は増えるのだろうか。本稿では、患者申出療養制度の適用から保険収載までの流れに注目して制度の動向を紹介する。

1 患者申出療養制度導入の背景と第1号承認については、保険年金フォーカス2016年11月15日「患者申出療養制度第1号となる申出を承認‐2016年4月制度発足以来初のケース」をご参照ください。

これを機に、患者申出療養制度の承認や、保険収載は増えるのだろうか。本稿では、患者申出療養制度の適用から保険収載までの流れに注目して制度の動向を紹介する。

1 患者申出療養制度導入の背景と第1号承認については、保険年金フォーカス2016年11月15日「患者申出療養制度第1号となる申出を承認‐2016年4月制度発足以来初のケース」をご参照ください。

1――患者申出療養制度とは

病院で受けることができる診療行為には、保険収載された保険診療とそれ以外の保険外診療がある。これらを混在させる「混合診療」は原則として認められておらず、通常、保険外診療を受ける場合は、保険収載部分も含めてすべての費用を自己負担する必要がある。しかし、保険収載されていないものの将来的に保険収載を目指す先進的な医療等には、保険外併用療養制度として混合診療が認められているものがあり、保険収載部分については保険が適用される。

患者申出療養制度は、保険外併用療養制度の1つとして2016年4月に導入された。患者から医療機関への申請に基づいて審査が行われ、承認条件を満たせば混合診療が認められ、新しい医療等の部分のみを自己負担することで、安全性・有効性を確認しつつ身近な医療機関で受けることができる。実施医療機関に実施計画書の提出が義務付けられており、保険収載につなげるためのデータや科学的根拠を集積することに貢献し、保険収載の可能性を高め得る。

患者申出療養制度は、保険外併用療養制度の1つとして2016年4月に導入された。患者から医療機関への申請に基づいて審査が行われ、承認条件を満たせば混合診療が認められ、新しい医療等の部分のみを自己負担することで、安全性・有効性を確認しつつ身近な医療機関で受けることができる。実施医療機関に実施計画書の提出が義務付けられており、保険収載につなげるためのデータや科学的根拠を集積することに貢献し、保険収載の可能性を高め得る。

2――患者申出療養制度によって承認された医療等が保険収載されるまでの流れ

1|患者申出療養制度が適用されるまで

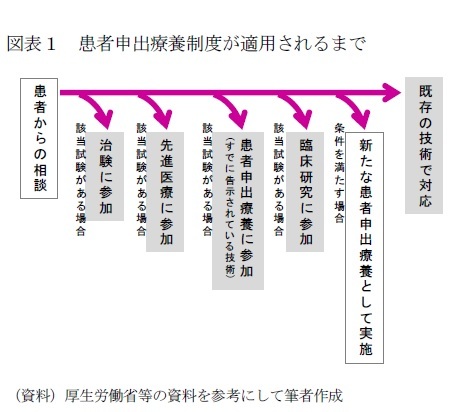

1|患者申出療養制度が適用されるまで患者から相談があった場合、現在実施されている治験、先進医療、既存の患者申出療養、臨床研究の実施計画に照らし合わせて対応可能なものがあれば、それに参加する。新たな患者申出療養制度として実施されるのは、治験、先進医療、既存の患者申出療養、臨床研究に対応可能なものがない場合で、かつ、学術論文があるものや国際的な指針があり、医薬品等が入手できるか、計画どおり実施可能かどうか等の条件を満たした場合である(図表1)。

治験、先進医療、既存の患者申出療養、臨床研究に対応可能なものがなく、国際的な指針がある医療等に限られることから、現在のところ、患者申出療養の承認例が急激に増加することは見込まれていないようだ。

2|保険収載されるまで

医療等の新規保険収載のルートには、医療機器等メーカーによる申請、学会による推薦、未承認薬実用化の3つがある。患者申出療養制度の場合は、今後、申請時の実施計画に沿って症例を集めて、先進医療等と同様に未承認薬実用化のルートをとると考えられる。

治験、先進医療、その他の臨床研究でもエビデンスの集積を行っているが、これらの試験ではエビデンスを得るのに適した条件の患者に絞って試験を行うことが多い。患者申出療養制度の場合、患者からの相談に対して、治験、先進医療といった既存の試験の条件に当てはまれば、図表1のとおり、既存の試験に参加するため、患者申出療養制度が適用される例では既存の試験の条件に当てはまらない患者が多くなる。また、患者の相談を起点とすることで、様々な症状の患者が含まれる可能性があることを踏まえると、患者申出療養制度による試験で充分なエビデンスを得ることは、他の試験より難しい可能性がある。保険収載に至らない場合、患者負担が軽減されないことが懸念されている。

医療等の新規保険収載のルートには、医療機器等メーカーによる申請、学会による推薦、未承認薬実用化の3つがある。患者申出療養制度の場合は、今後、申請時の実施計画に沿って症例を集めて、先進医療等と同様に未承認薬実用化のルートをとると考えられる。

治験、先進医療、その他の臨床研究でもエビデンスの集積を行っているが、これらの試験ではエビデンスを得るのに適した条件の患者に絞って試験を行うことが多い。患者申出療養制度の場合、患者からの相談に対して、治験、先進医療といった既存の試験の条件に当てはまれば、図表1のとおり、既存の試験に参加するため、患者申出療養制度が適用される例では既存の試験の条件に当てはまらない患者が多くなる。また、患者の相談を起点とすることで、様々な症状の患者が含まれる可能性があることを踏まえると、患者申出療養制度による試験で充分なエビデンスを得ることは、他の試験より難しい可能性がある。保険収載に至らない場合、患者負担が軽減されないことが懸念されている。

3――承認例や保険収載は増えるか

先進医療など、これまでの保険外併用療養制度は、医者や学会が起点となって保険収載までの試験を行ってきたが、患者申出療養制度は、条件をみたせば患者起点で申請が行えることによって、対象となる医療等の幅は広がったと考えられる。一方で、図表1のとおり患者申出療養の承認例が急激に増加することは見込まれていない。また、保険収載に至るのも難しい可能性がある。

仮に、保険収載に至らないまま患者申出療養制度利用者が増加するとすれば、患者が負担する医療費は、保険収載分は保険適用となるものの新技術の分は自己負担となり依然として高いままの恐れがある。

こういった状況から、生命保険会社では、患者申出療養制度に該当する療養を対象とする商品を売り出すなどの対応が始まっている。患者数の動向、保険収載の動向について注視する必要がある。

仮に、保険収載に至らないまま患者申出療養制度利用者が増加するとすれば、患者が負担する医療費は、保険収載分は保険適用となるものの新技術の分は自己負担となり依然として高いままの恐れがある。

こういった状況から、生命保険会社では、患者申出療養制度に該当する療養を対象とする商品を売り出すなどの対応が始まっている。患者数の動向、保険収載の動向について注視する必要がある。

(2017年01月24日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1783

経歴

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/06/17 | 会社員のキャリアビジョン~男女別・年齢別の比較からみるキャリア志向の変化と管理職登用 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【患者申出療養制度の現状~承認例や保険収載は増えるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

患者申出療養制度の現状~承認例や保険収載は増えるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!