- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?

歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――歯科医療の変化

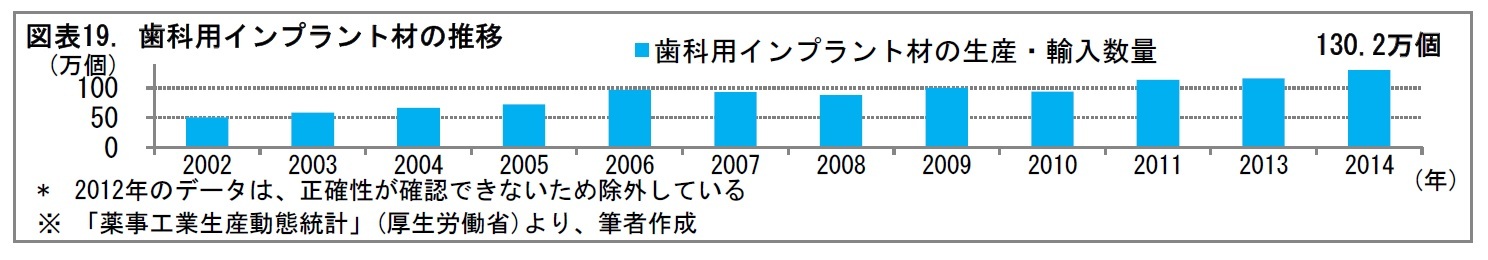

1|インプラントは2010年代に入って再び増加傾向

従来、虫歯の治療として、歯を削り、その後に詰めものをしたり(インレー)、被せものをしたり(オンレー(部分的な被せ物)、クラウン(全面的な被せ物))することが中心であった。虫歯が進行していると、歯の神経が炎症を起こして、ズキズキとした痛みや、飲み物による強いしみを感じることがある。この場合、痛みを取り除くために、歯の神経をとる抜髄が行われることもある。抜髄後の修復方法として、さし歯が行われるのが主流とされてきた。しかし、残っている歯の根の部分が割れてしまうと、抜歯せざるを得ない状態になることが多い。抜歯した箇所の回復方法として、義歯(部分入れ歯)、ブリッジ、インプラントの3つがある。義歯は、バネを用いた取り外し式のものだが、使用者の違和感が強く、取り外しの度に洗浄が必要で面倒とされる。ブリッジは装着感や使い勝手はいいが、抜歯した両隣の健康な歯を削らなくてはならないという問題がある。審美面でも、銀歯が連なる点は、患者にとって好ましくないものと考えられる。インプラントは、堅い金属のチタンで作られた人工歯根を歯槽骨に直接取り付ける。装着感、使い勝手がいい上に、白色のチタンは審美面でも優れている。ただし、インプラントは保険適用外であり、治療の際、患者に高額の治療費負担が必要となる12。

チタンのインプラントは1990年代に実用化された。当初は、健康保険の適用がないことから、品質への不安がささやかれた。しかし、2000年代にインプラントを手がける歯科医師が増え、義歯やブリッジよりも優れているなどと評価が高まり、インプラントブームが発生した。2007年には、インプラント広告が解禁となり、ブームが後押しされた。その後、暫くブームは続いたが、低価格化とともに、一部の歯科医院で、治療の品質低下が見られるようになった。こうした状況で、インプラント手術に伴う死亡事故が発生した13。治療や、その説明に関する訴訟が多発して、ブームは終息を迎えた。

なお、インプラントの品質の維持・向上に向けて、インプラントを取り扱う歯科医師が参画する日本口腔インプラント学会では、2012年より、口腔インプラント治療指針を作成、公表している14。

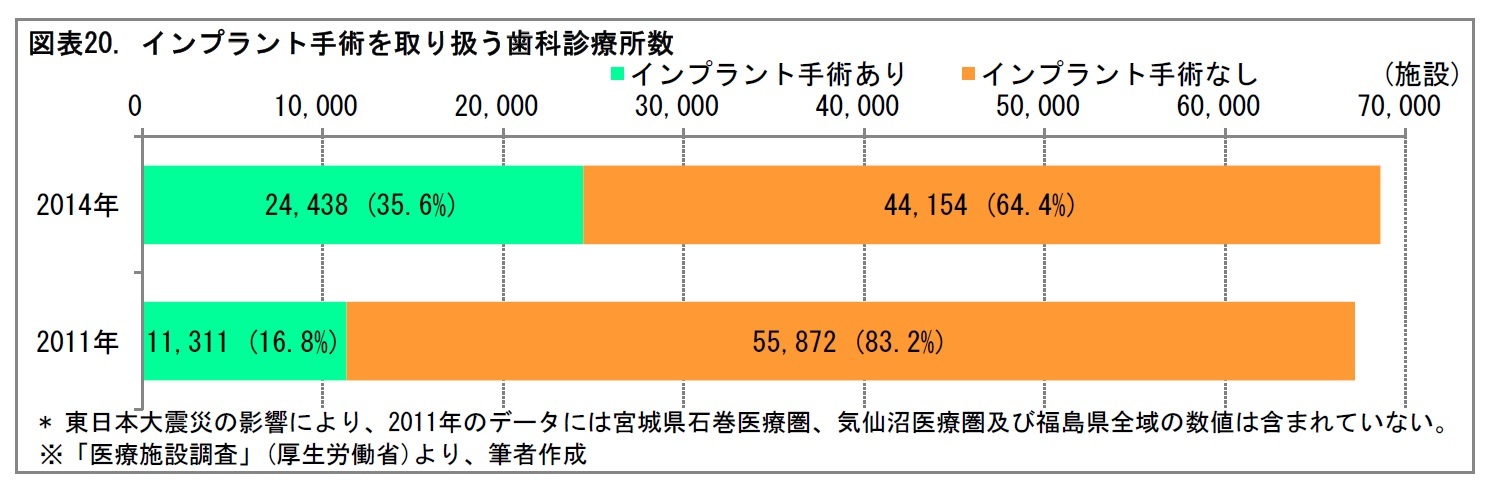

こうしたなか、2010年代に入って、インプラントの取り扱いは、再び増加している。インプラント手術を取り扱う歯科診療所は、2014年に2.4万施設を超えており、3年間で倍増している。

12 義歯やブリッジなどの治療では回復が難しいと診断された場合の「インプラント義歯」については、2012年度に保険適用とされた。保険適用の対象は、次のいずれかに該当する状態とされている。腫瘍や顎骨骨髄炎などの病気、事故の外傷などにより、広範囲に渡り顎の骨を失った状態(*)。もしくは骨移植によって顎の骨が再建された状態。医科の保険医療機関の主治医によって、先天性疾患と診断され、顎の骨の1/3以上が連続して欠損している状態。顎骨の形成不全となっている状態。((*)上顎の骨で1/3以上を欠損している、または欠損が上顎洞や鼻腔へつながっている状態。下顎の骨で1/3以上を欠損している、または腫瘍などの病気で下顎を切除している状態。) なお、保険適用にあたり、所定の治療経験や当直体制等を有する病院の歯科または歯科口腔外科での治療が要件とされている。

13 2007年5月に、東京の歯科診療所で、インプラント治療を受けた70歳の女性が手術中の動脈損傷のために死亡した。刑事訴訟では、一審、二審とも、有罪判決(執行猶予付の禁錮刑)が出ている。民事では歯科医師と遺族の和解が成立している。

14 2016年には指針の第2版(「口腔インプラント治療指針 2016年版」(公益社団法人 日本口腔インプラント学会) が公表されている。

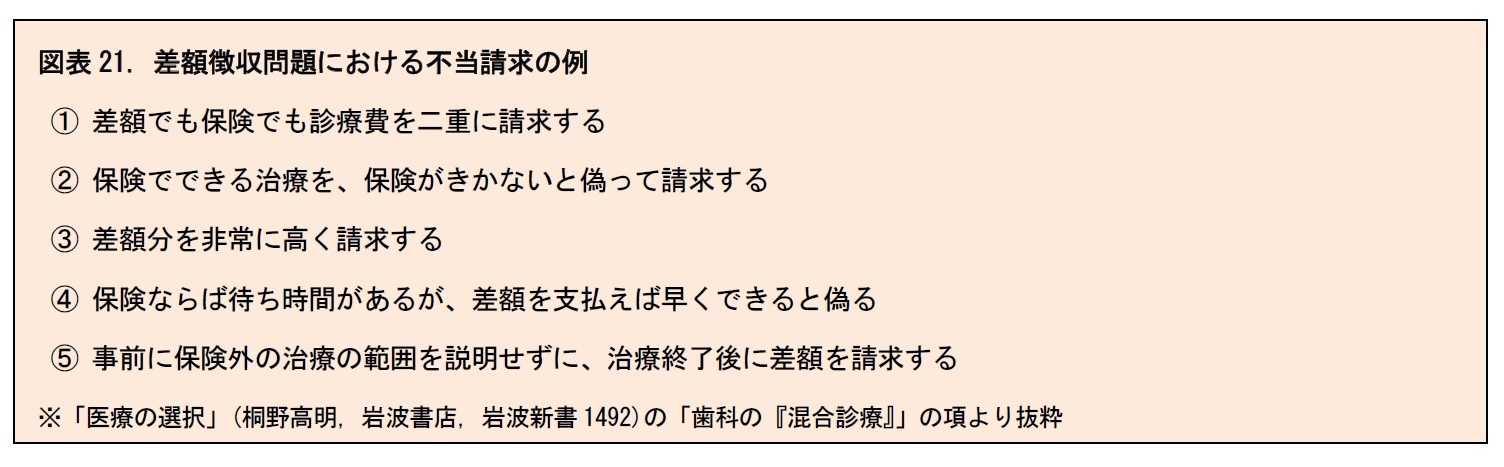

インプラントに限らず、これまで歯科医療は保険適用を巡って、議論に上ることが多かった。いくつかの医療関連書籍15では、「差額徴収問題」が取り上げられている。その内容を、簡単に紹介する。

これは、一口に言うと、歯科医師が見積もった総額と、保険適用となる技術の差額を、歯科医師が患者から自由に徴収してよい、というものであった。1955年、中医協の答申に基づき、厚生省保険局長通達により差額徴収が始まったが、当初の取扱範囲は限られていた。具体的には、患者が補綴で金合金の使用を希望した場合、保険適用の医療費の他に、材料費や技術料を徴収できることとされた。

1967年に、中医協は差額徴収の条件緩和を答申し、これを受けて、厚生省保険局長通達により、差額徴収の範囲が拡大された。例えば、材料として、金合金に加えて、ポーセレン16や白金加金が対象とされた。金属床義歯17や、3本以上のブリッジ治療も、差額徴収が可能とされた。一般に、患者は、自分の歯の治療にどの方法が適切なのかがわからず、歯科医師の示す治療法をそのまま受け入れることが多い。このような中で、一部の歯科医師は、この状況を悪用して患者から不当に差額を請求した。

この問題は、日本の医療における保険適用や、自由診療のあり方を考える上で、手痛い教訓の1つとして、いまも医療関係者の間で、深く、心に刻まれていると言われている。

15 例えば、「医療の選択」(桐野高明, 岩波書店, 岩波新書1492)、「残る歯科医 消える歯科医」(田中幾太郎, 財界展望新社)。

16 セラミック(陶器)でできた白い歯科材料のこと。

17 主要部分を金属でつくった入れ歯。丈夫な素材である金属を使用するため、レジン(プラスティック)で作成した入れ歯に比べて、たわまず、薄い仕上がりとなり、装着者の違和感は小さいとされる。また、金属床を用いるため、部分入れ歯のように残存している健康な歯にバネをかけることがなく、健康な歯への負担は軽いとされる。

(2016年12月12日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!