- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?

歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

地域包括ケアシステムでは、医療機関から地域へと、医療の現場が広がっていく。医療機関に入院したり、通院したりするだけではなく、自宅や、介護施設で医師などの訪問により、診療を受けることが増えていく。歯科医療も、同様である。特に、高齢者・要介護者の生活の質(Quality of Life, QOL)の維持・向上を図る上で、口腔ケアは重要となる。

こうした点を踏まえて、歯科医療の現状や、変化の方向性について、紹介していくこととしたい。本稿を通じて、読者に、歯科医療への関心を高めていただければ、幸いである。

1――虫歯と歯周病の状況

1|虫歯は近年減少している

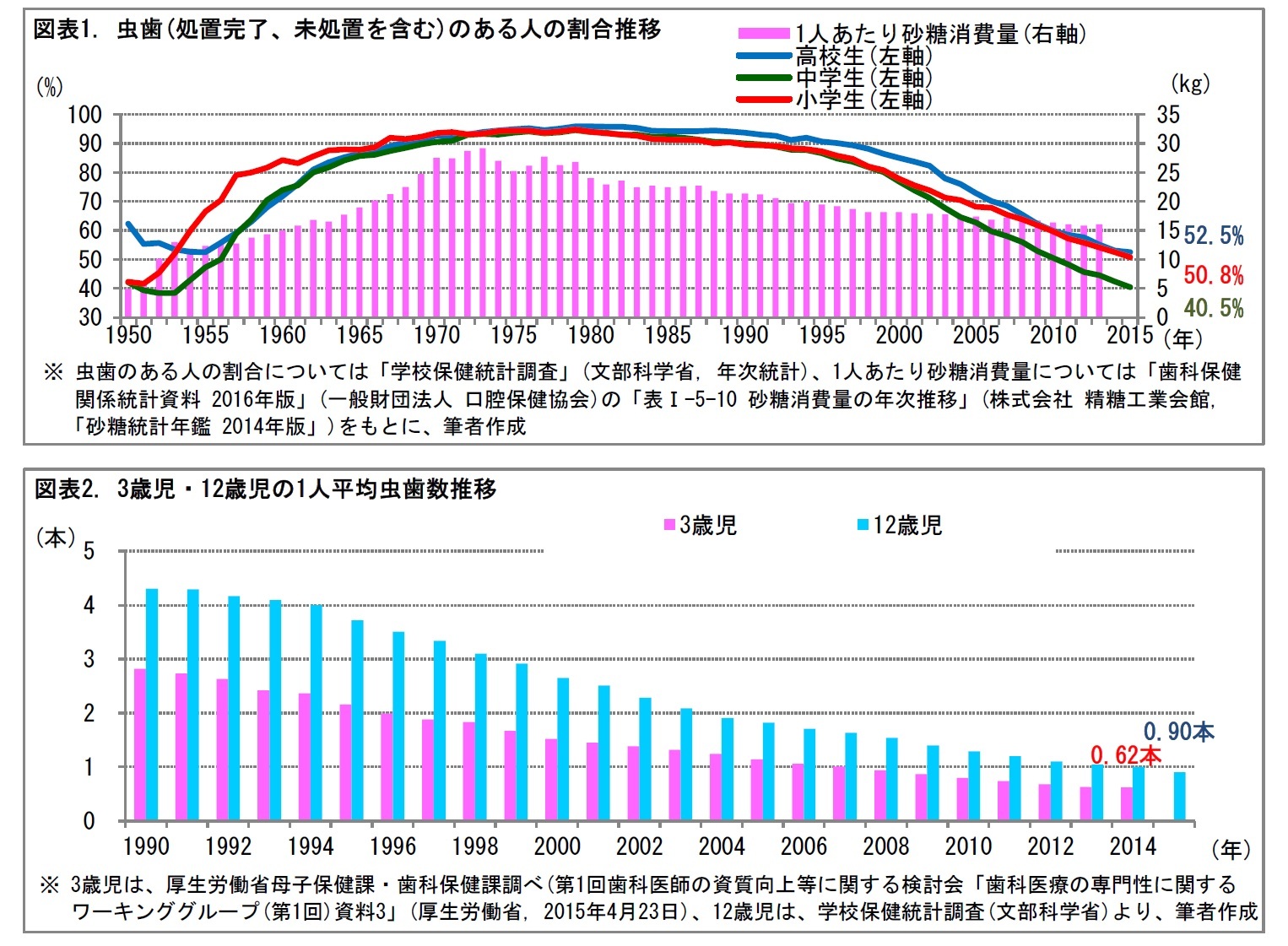

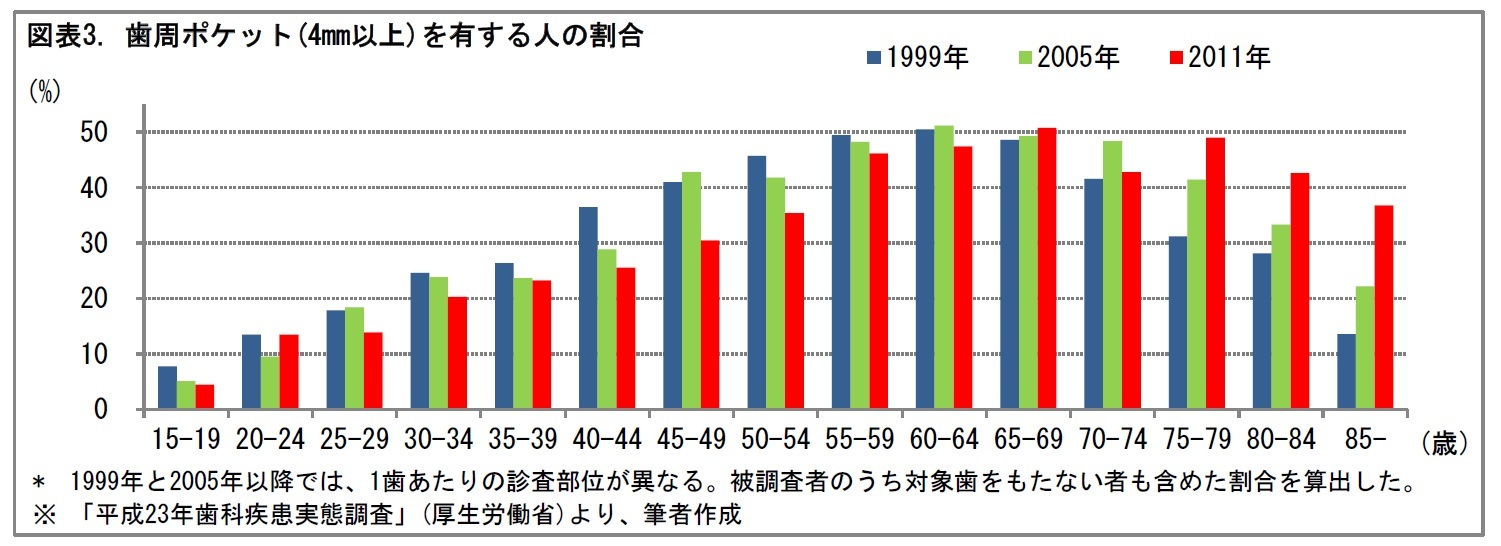

日本では、戦後数年間に渡り、砂糖の供給が少なくなるなど、食糧事情が逼迫した。その結果、虫歯を持つ子どもの割合は、小学生は1951年度に41.6%、中学生は1953年度に38.3%、とそれぞれ最低値を記録した。その後、食糧の供給が回復するとともに、子どもの虫歯も増加していった。1970年代には、小、中、高のいずれでも、虫歯を持つ子どもの割合が90%を超え、子どもの虫歯が社会問題の1つとされた。文部省(当時)は、1978年に「むし歯予防推進指定校3」を設置して、学校、家庭、地域社会の連携による「むし歯予防推進事業」を展開した。それ以降、社会全体で、歯の予防に関する意識が向上していった。その結果、2015年には、虫歯を持つ子どもの割合は、小学生50.8%、中学生40.5%、高校生52.5%に低下した。子どもの虫歯の数も減少し、直近では、3歳児で1人あたり0.62本(2014年)。12歳児で同0.90本(2015年)となっている。

1 歯科医学用語では、齲蝕(うしょく)と呼ばれる。口腔内の細菌が糖質から作った酸によって、歯質が脱灰されて起こる。

2 歯周組織(歯肉、セメント質、歯根膜、歯槽骨)に発生する慢性疾患。生活習慣病の1つとされる。かつては、重度の歯周病は、歯槽膿漏(しそうのうろう)と呼ばれることもあった。

3 指定校の設置は、1996年まで行われた。その後も、予防事業は続いている。2007年より、一般社団法人 日本学校歯科医会が「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」として、実施している。

2|歯周病のケアも進んでいる

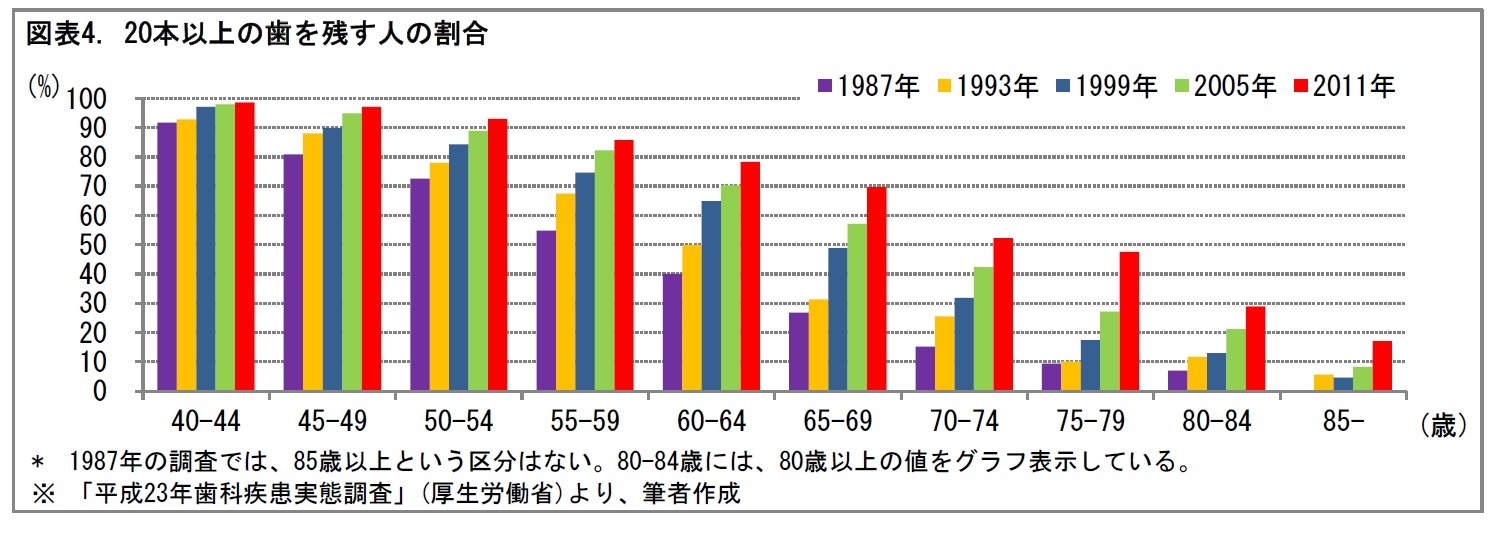

一方、歯周病についても社会の認識が高まり、ケアが進んできた。それとともに、歯周病の原因となる歯周ポケット4の状況は、65歳未満の年齢層で改善してきた。65歳以上は、歯周ポケットを持つ人の割合が上昇しているが、これは、歯が残っている高齢者が増加したためと見られる。歯周ポケットを有する人の割合のピークの年齢層は、徐々に高齢にシフトしている。今後は、65歳以上の高齢層においても、健全な歯周組織を持つ人が増えるものと考えられる。

4 歯と歯肉の間にある隙間(歯肉溝)は、健康な人で1~2mmある。歯を支える歯槽骨や、歯と歯槽骨をつなぐ歯根膜が細菌に破壊されると、この隙間が広がり、歯周ポケットと呼ばれるようになる。歯周ポケットにたまった歯垢を放置すると、歯周病の原因になる。(「デジタル大辞泉」(小学館)の「歯周ポケット」の解説を、筆者が一部改変)

3|歯を多く残す人が増えている

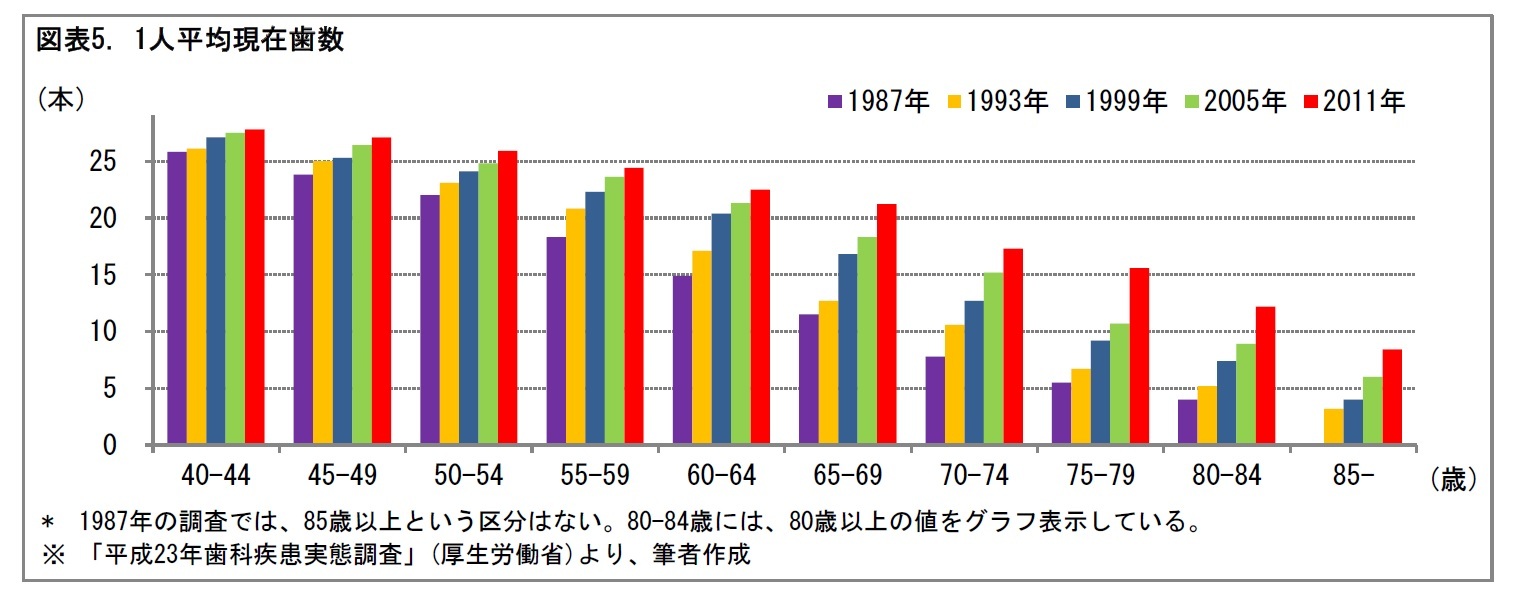

虫歯と歯周病の減少により、口腔の健康状態は、着実に改善している。2011年には、70~74歳の人で、20本以上の歯を残す人が半数を超えている。この年齢層では、平均17.3本の歯が残っている。以前は、虫歯や歯周病の治療として、抜歯が選択されることが一般的であった。しかし、現在、歯科医療は、患者の歯を一本でも多く残す方向に進んでいる。近年、そのための技術や機器5も進歩してきた。厚生労働省は、8020運動(ハチマルニーマル運動, 80歳で20本の歯を残そうというスローガン)を提唱し、歯をできるだけ残して自分の歯で食べ物を噛むことの重要性を広めてきた。その結果、歯を残す人は増えた。2011年には、80歳時に20本以上の歯を残す人は38.3%6と過去最高に達している。

5 例えば、根管治療(細菌に感染した歯の、神経や根の部分の治療)のための「手術用マイクロスコープ」や「歯科治療用CT機器」など。

6 75~79歳と、80~84歳の結果より推定されたもの。

(2016年12月12日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下 -

2025年11月12日

貸出・マネタリー統計(25年10月)~銀行貸出がコロナ禍以来の高い伸びに -

2025年11月12日

インデックス型外株で流入加速~2025年10月の投信動向~ -

2025年11月12日

景気ウォッチャー調査2025年10月~高市政権への期待から、先行き判断DIは前月から4.6ポイントの大幅上昇~ -

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

歯科医療の変化-かかりつけ歯科医は何をすべきか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!