- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 在宅介護サービスの整備-家族の介護負担は、どこまで減らせるか?

在宅介護サービスの整備-家族の介護負担は、どこまで減らせるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――2015年改定での通所介護の規制変更

1|小規模型通所介護は、市町村が指定することとなった

小規模通所介護サービス5は、地域密着型サービスとして、都道府県から市町村に指定機関が変わった。背景には、小規模型の通所介護は、生活圏域に密着したサービスであるため、地域との連携や、経営の安定性・透明性を確保するために、市町村での管理とすることが望ましい、との考え方がある。

しかし、これは、市町村ごとに、事業者のサービスの監視の体制や水準が異なることにつながり、介護サービスの地域間格差を助長する恐れがある。

2|送迎サービスの提供が促進された

送迎時に行った居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護の所要時間に含めることとされた。これにより、通所介護事業者の送迎サービスを促す狙いがある。一方で、送迎サービスを行わない事業者は、介護報酬が減額された。

3|お泊りデイサービスの運用ルールが整備された

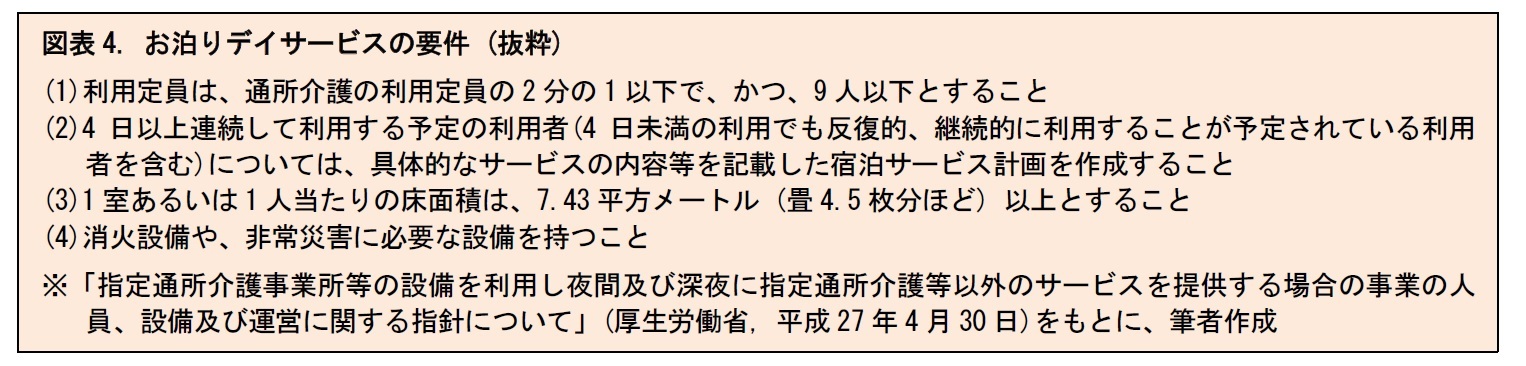

サービス低下の温床の1つともなっていたお泊りデイサービスについても、規制強化が図られることとなった。2015年4月に、厚生労働省よりガイドラインが公表され、利用定員等の要件が示された。

5 小規模とは、前年度に1月あたりの平均利用者数が300人以下のものを指す。なお、地域密着型通所介護の他に、通常規模型以上の通所介護のサテライト型事業所、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に移行する選択肢もある。

5――パッケージとしての在宅介護サービスの提供

1|小規模多機能型居宅介護を利用する場合、他のサービスは利用できなくなる

訪問介護、通所介護、短期入所をセットで、同一の事業者と契約するのが、小規模多機能型居宅介護(小多機)である。小多機は、訪問介護をするホームヘルパーと、通所介護や短期入所をする際の施設のホームヘルパーが同一の事業者で、顔なじみとなりやすく、利用者の安心感が高まる。また、定額(月額)で、サービスを何度も利用できるので、多数回利用時の費用負担の心配も不要となる。

しかし、小多機では、パッケージ外の、他のサービスが利用できなくなるというデメリットがある。例えば、自宅で入浴したいと思っても、訪問入浴介護サービスを受けることはできない。また、定期巡回サービスも受けられないため、認知症の要介護者の場合、家族の負担増加につながる恐れもある。

利用者のサービスの使い勝手を高めるために、小多機の制度の見直しが必要と考えられる。

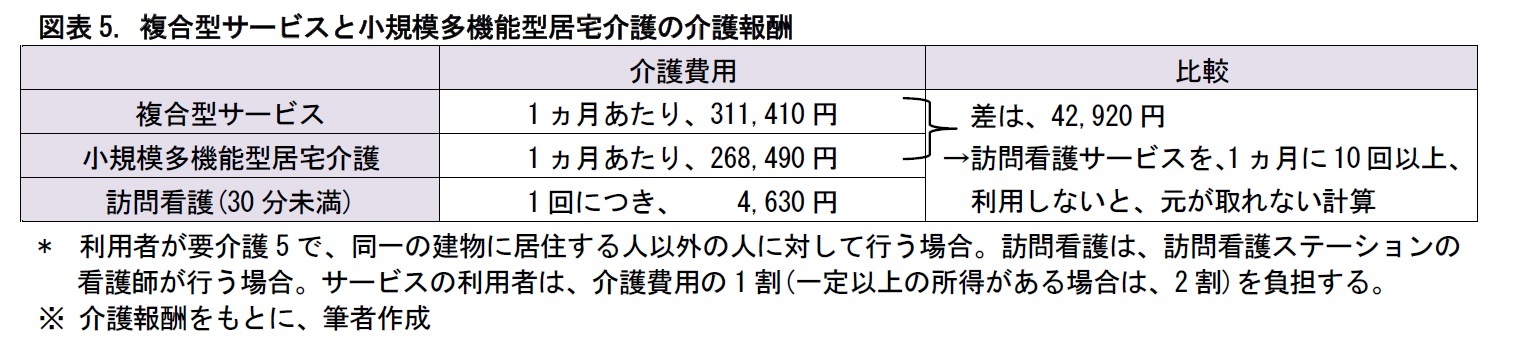

2|複合型サービスは、費用負担が大きくなる

小多機に訪問看護サービスをセットしたものが、複合型サービスである。訪問看護も含めて、同一事業者からサービスを受けられるため、利用者の安心感は更に高まる。一方、複合型サービスは、費用負担が大きくなる。訪問看護サービスの利用回数が少ないと、費用が割高になってしまう。

6――在宅介護サービスの方向性

1|通所介護の保険給付は、削減される可能性がある

今後、公的介護保険制度の財政は、窮迫していく可能性が高い。給付費用を削減するために、拡充または縮小する介護サービス種類の、選別の動きが出てくるものと考えられる。その場合に、縮小の対象として、要支援者や、軽度の要介護者に対するサービスが挙げられやすい。特に、通所介護は、利用者の中心が、要支援者や、軽度の要介護者で、給付削減の効果が大きいと言える。

また、通所介護は、他のサービスよりも収益性が高い6ことから、給付削減の対象となりやすい。実際に、2015年度の介護報酬改定では、通所介護の報酬が引き下げられている。

2|お泊りデイサービスの要件が、更に厳格化される可能性がある

お泊りデイサービスは、厚生労働省のガイドラインに基づいて、2015年度より、都道府県への事前届出制とされた。併せて、当サービスの提供に関する情報公開や、事故発生時の報告の仕組みが設けられた。今後、劣悪な環境での宿泊サービスを排除するため、更にルールが強化される可能性がある。

6 「平成26年介護事業経営実態調査」(厚生労働省)によると、収支差率(利用者1人1日あたりの収支差を、同収入で割り算した率)は、通所介護10.6%、訪問介護7.4%、短期入所生活介護7.3% などとなっている。

7――おわりに (私見)

また、窮迫する介護保険財政の立て直しに向けて、通所介護サービスの報酬削減の検討が進められる可能性がある。ただし、一律に報酬を引き下げれば、事業の採算性が損なわれ、事業者が通所介護サービスの縮小に動く恐れもある。従って、その検討にあたっては、真に利用者の役に立つサービスと、そうではないサービスを選別し、メリハリのある報酬見直しを行うべきであろう。

通所介護をはじめ、在宅介護サービスは、介護を必要とする高齢者が、地域で生活していくために、必須の枠組みである。引き続き、その動向に注意していく必要があるものと考えられる。

(2016年10月11日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【在宅介護サービスの整備-家族の介護負担は、どこまで減らせるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

在宅介護サービスの整備-家族の介護負担は、どこまで減らせるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!