- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 企業年金 >

- 導入迫るリスク分担型企業年金-DB制度改正(案)の概要とリスク分担型企業年金への移行時に留意すべきポイント

導入迫るリスク分担型企業年金-DB制度改正(案)の概要とリスク分担型企業年金への移行時に留意すべきポイント

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

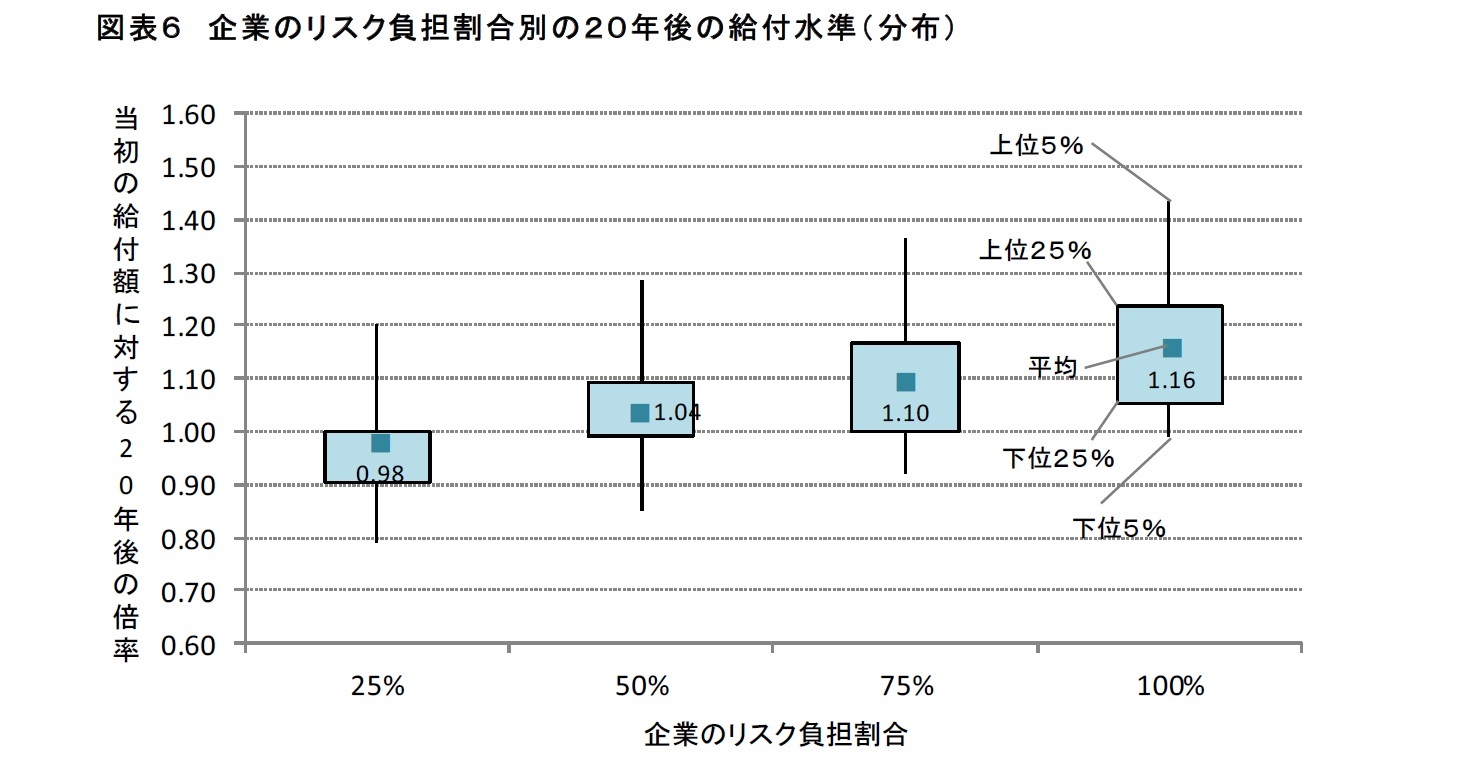

企業の負担割合が大きいほど、将来的に給付減額となる可能性を低く抑えられることは、シミュレーションをするまでもなく、想定された結果である。しかし、企業の負担割合の違いが、加入者や受給者が負担することになる給付減額リスクにどの程度影響するかについては、こうしたシミュレーションを通じてでしか明らかにならない。このため、労使間のリスク分担の在り方を協議する際には、こうしたシミュレーションを通じた給付減額リスクの程度について、ある程度の目処をつけることが重要と考えられる。

なお、DB制度の改正案では、通常のDB制度からリスク分担型企業年金に移行する場合、企業のリスク負担割合が50%以上、つまり、財政悪化リスク相当額の半額以上を移行時の積立剰余とリスク対応掛金で充足しなければ、給付減額と見做される。

また、予定利率低下リスク相当額と価格変動リスク相当額の合計額として算定される標準方式に基づく場合、仮に財政悪化リスク相当額の50%に相当するリスク対応掛金(現価)を企業が負担するとしても、価格変動リスク相当額が財政悪化リスク相当額の50%を超える場合には、価格変動リスク相当額全額をカバーできるわけではない。こうしたケースでは、価格変動リスク相当額が20年に一度の頻度で発生する資産価格の変動に耐えられる額として算定されるものであるにしても、20年に一度よりも高い頻度で給付減額が生じうる点には注意が必要だろう。

2 企業のリスク負担割合が25%というのは、給付現価に対して積立剰余があることに相当する。剰余があるにも関わらず、20年後の給付水準が移行時の0.98倍と1倍を割り込むのは、給付増額よりも給付減額の可能性が高いことが影響している。このシミュレーションでは、財政悪化リスク相当額を約31.4億円としているため、企業が拠出するリスク対応掛金の現価は、財政悪化リスク相当額の25%の約7.8億円となる。このため、リスク分担型企業年金のルールにより、約7.8億円を超える運用損失が発生すると、給付減額となる。一方、給付増額となるためには、財政悪化リスク相当額の75%(=100%-25%)に相当する約23.5億円の運用収益が獲得される必要がある。このように、減額よりも増額の可能性が高いことが、20年後の平均的な給付水準が当初の水準を下回る一因となっている。

3 シミュレーション結果は、財政構造や資産構成、各資産に仮定する期待リターンやリスク・相関係数によって異なることが想定される。図表5は、ある前提のもとでの結果であって、20年後の一般的な給付水準を示すものではない。あくまでも企業のリスク負担割合が異なる場合の相対的な給付水準の違いを示すものであることにつき、ご留意頂きたい。

4――リスク分担型企業年金でリスクを軽減するためのポイント

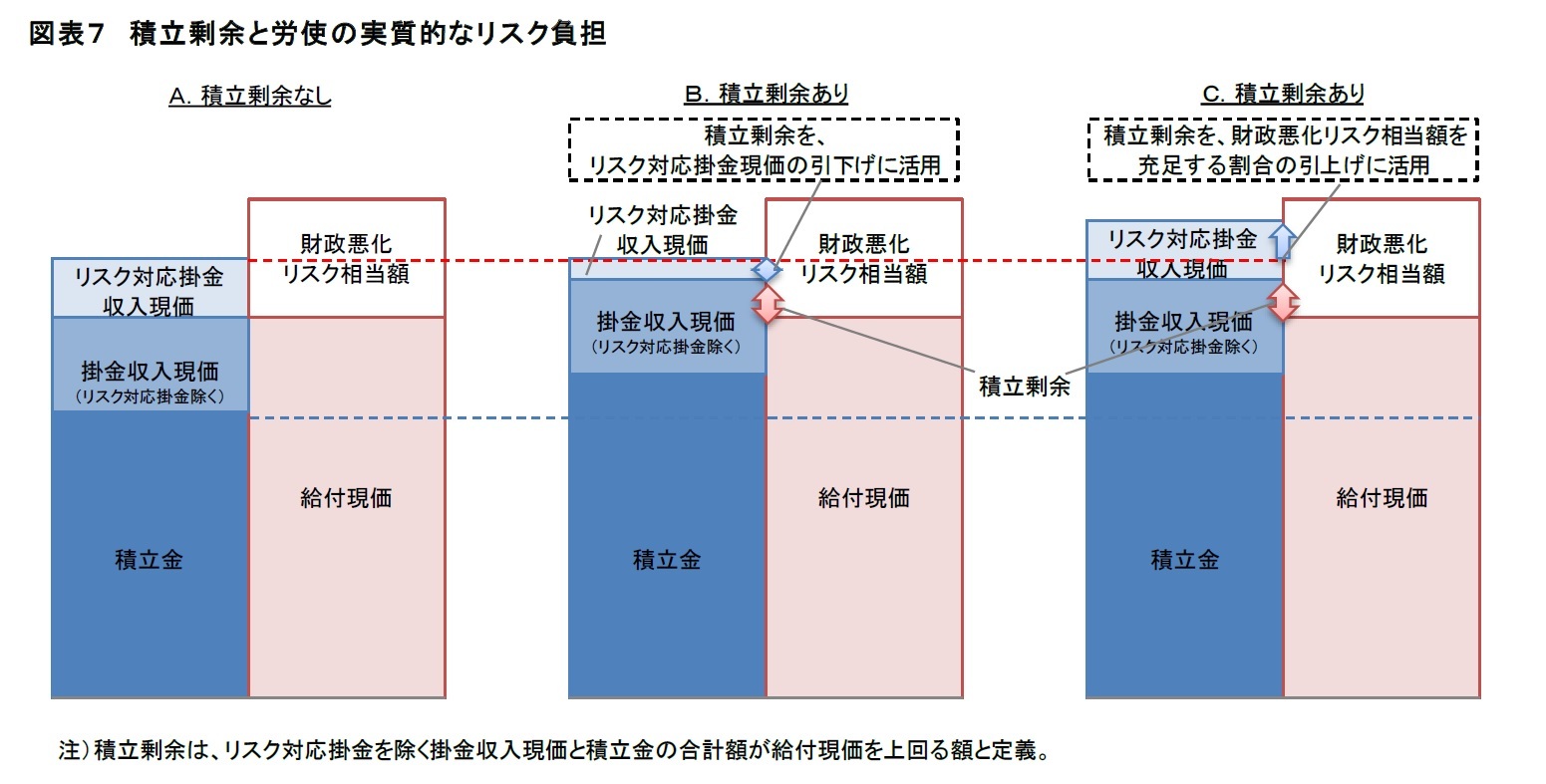

リスク分担型企業年金は、個々の実情に合わせて、企業と加入者・受給者との間のリスク負担割合を柔軟に取り決めることができる点に最大の特徴があるが、労使が負担する制度全体のリスクを抑える検討も欠かせない。リスク分担型企業年金への移行時の積立剰余(掛金収入現価と積立金の合計が給付現価を上回る額)は、財政悪化リスク相当額を充足する割合を高めることになるため、積立剰余が大きい時期ほど、労使の実質的な負担を抑えた移行が可能になる。

この点について確認したのが図表7である。積立剰余とリスク対応掛金収入現価で、財政悪化リスク相当額を充足する割合を変えなければ、積立剰余がある場合(B)では、積立剰余がない場合(A)に比べ、企業が追加的に負担するリスク対応掛金は少なくて済むことになる。一方、企業が拠出するリスク対応掛金の現価を変えなければ、積立剰余がある場合(C)では、ない場合(A)に比べ、財政悪化リスク相当額の充足割合を高めることができ、その分、加入者・受給者の負担を軽減することができる。つまり、積立剰余が多いときほど、労使で負担するリスク総量を軽減できるのである。このため、リスク分担型企業年金への移行を検討するのであれば、積立状況を意識する必要があるとも言える。

(2016年09月30日「基礎研レポート」)

03-3512-1849

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【導入迫るリスク分担型企業年金-DB制度改正(案)の概要とリスク分担型企業年金への移行時に留意すべきポイント】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

導入迫るリスク分担型企業年金-DB制度改正(案)の概要とリスク分担型企業年金への移行時に留意すべきポイントのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!