- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 日銀「現実路線への政策転換」~金融に頼ったアベノミクス運営のターニングポイント

コラム

2016年09月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

日銀は9月21日、金融政策の新しい枠組み「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を打ち出した。「イールドカーブコントロール」(長短期金利操作)と「オーバーシュート型コミットメント」(マネタリーベース拡大を長期的に継続すること)を設けたのである。今回の措置は、短期戦から長期戦へ、柔軟性と持続性を高める政策への転換を意味する。この先、日本経済に下向きのリスクが発生すれば、新たな枠組みの下で緩和策が実施されるだろう。ただその限界も明らかになってきている。

アベノミクスの3本の矢は金融、財政、成長であったが、ここまでは金融政策中心の運営であった。この運営が重要なターニングポイントを迎えたといっていい。

金融、財政を投入し時間を稼ぐ間に押し進めるはずであった成長戦略に、今一度正面から取り組んでいかなければならない。

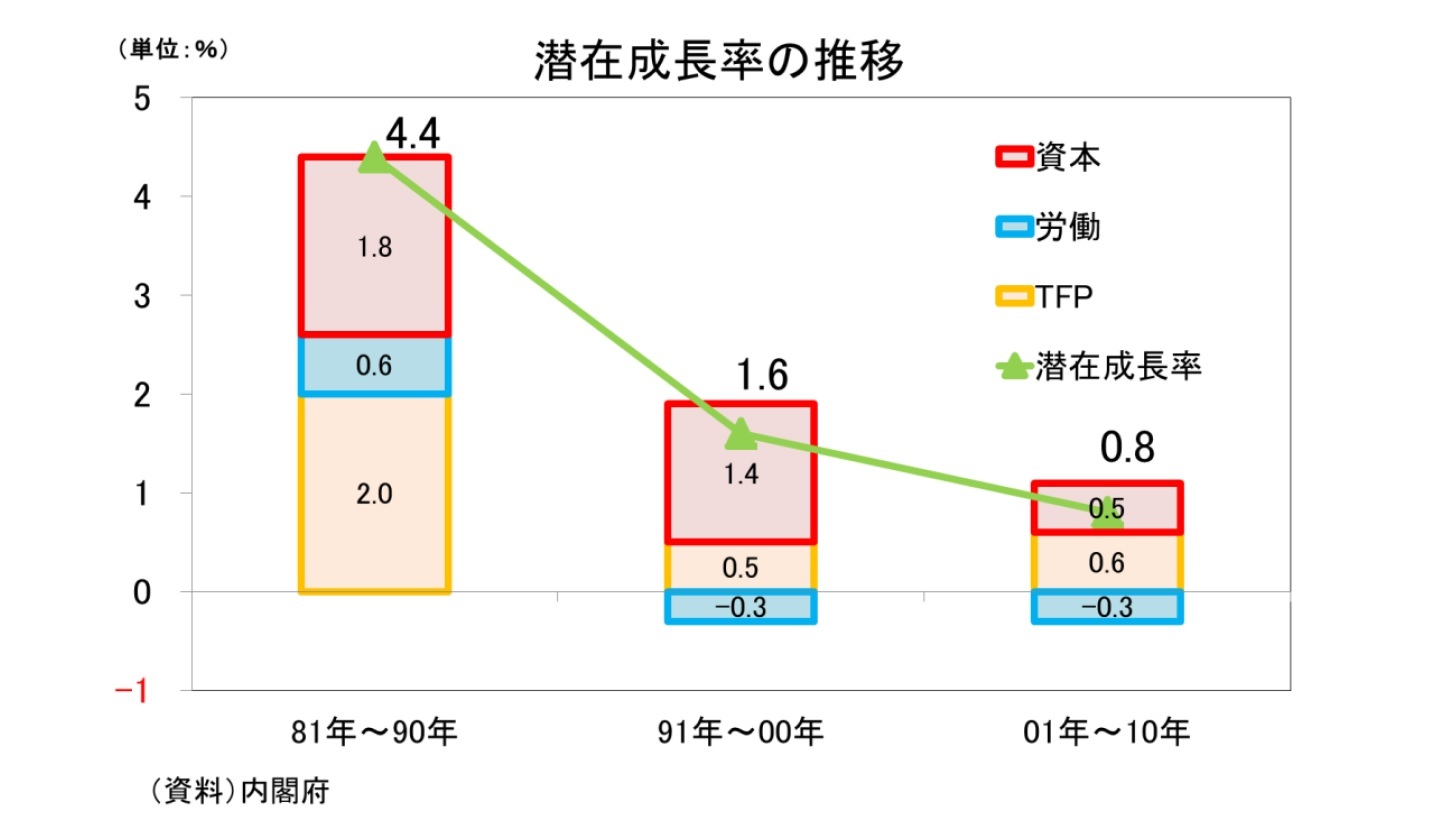

日本の潜在成長率は80年代に4.4%、90年代に1.6%だったが、足元では日銀の試算で0.2%程度と低下がとまらない。先進国でダントツの低さだ。安倍政権はこの潜在成長率を中期的に2%に引き上げることを目標にしている。政府が掲げる「名目GDP600兆円」の前提でもある。

潜在成長率は、成長会計というアプローチにより、労働投入量、資本投入の増加、技術革新の3つの要素に分けて考えることができる。

国内の日本人の人口は1億2589万人で7年連続減少、この先も人口減少ペースが加速し労働投入量は潜在成長率を引き下げる。その減少幅をできるだけ押さえ込む必要がある。それはよく言われるように女性や高齢者など多様な人材を労働市場に呼び込むことである。特に女性参画を実現するために、日本の会社で常態化してしまっている長時間労働など、働きにくい制度や慣習は変えないといけない。同一労働同一賃金などで労働者を公正に処遇する必要もある。配偶者控除など税制の見直しも当然必要になってくる。それらを通じて「誰もが働きやすく、やった仕事に対して公正に評価してくれる労働市場を作る」ことを急がなければならないことは自明だ。直近の労働市場の回復は疑いようのないものだ。全県で有効求人倍率が高まり、多くの県で過去最高を記録しているが、人手不足が成長のネックとなり始めてもいる。改革に割ける時間は少ない。

資本投入・技術革新では、新たな競争優位な産業を作り、民間の設備投資を促す必要がある。ロボットやAI、IoTなどが次世代では有望だ。しかし世界がその覇権を狙い熾烈な競争を繰り広げている。世界に勝つためには、各国が行っている以上の大胆な規制緩和などを政府が早期に実現しなければならない 。

安倍政権は4年目に入り、「好循環実現のための経済対策」「未来への投資を実現する経済対策」など毎年新たな成長戦略が打ち出されている。

安倍首相は長年タブーだった電力、農業、医療で具体的な規制緩和を実現し、「成長戦略である第三の矢は着実に放たれている」と主張する。一方で、野党からはまったく進んでいないと正反対の主張がされ、まったくかみ合わない。

今日本で必要なのは、「改革の成果」である。成長戦略を進めた結果、下がり続けている日本の潜在成長率に歯止めがかかるかどうかである。この点では安倍政権の成長戦略は評価できない。

安倍政権は参議院選挙後、経済最優先を高らかに主張した。7月の参院選の勝利を経て、衆参ともに安定政権となっている。言葉は悪いが、やろうと思えばなんでもできるはずだ。

政権に求められるのは「改革の成果」である。

アベノミクスの3本の矢は金融、財政、成長であったが、ここまでは金融政策中心の運営であった。この運営が重要なターニングポイントを迎えたといっていい。

金融、財政を投入し時間を稼ぐ間に押し進めるはずであった成長戦略に、今一度正面から取り組んでいかなければならない。

日本の潜在成長率は80年代に4.4%、90年代に1.6%だったが、足元では日銀の試算で0.2%程度と低下がとまらない。先進国でダントツの低さだ。安倍政権はこの潜在成長率を中期的に2%に引き上げることを目標にしている。政府が掲げる「名目GDP600兆円」の前提でもある。

潜在成長率は、成長会計というアプローチにより、労働投入量、資本投入の増加、技術革新の3つの要素に分けて考えることができる。

国内の日本人の人口は1億2589万人で7年連続減少、この先も人口減少ペースが加速し労働投入量は潜在成長率を引き下げる。その減少幅をできるだけ押さえ込む必要がある。それはよく言われるように女性や高齢者など多様な人材を労働市場に呼び込むことである。特に女性参画を実現するために、日本の会社で常態化してしまっている長時間労働など、働きにくい制度や慣習は変えないといけない。同一労働同一賃金などで労働者を公正に処遇する必要もある。配偶者控除など税制の見直しも当然必要になってくる。それらを通じて「誰もが働きやすく、やった仕事に対して公正に評価してくれる労働市場を作る」ことを急がなければならないことは自明だ。直近の労働市場の回復は疑いようのないものだ。全県で有効求人倍率が高まり、多くの県で過去最高を記録しているが、人手不足が成長のネックとなり始めてもいる。改革に割ける時間は少ない。

資本投入・技術革新では、新たな競争優位な産業を作り、民間の設備投資を促す必要がある。ロボットやAI、IoTなどが次世代では有望だ。しかし世界がその覇権を狙い熾烈な競争を繰り広げている。世界に勝つためには、各国が行っている以上の大胆な規制緩和などを政府が早期に実現しなければならない 。

安倍政権は4年目に入り、「好循環実現のための経済対策」「未来への投資を実現する経済対策」など毎年新たな成長戦略が打ち出されている。

安倍首相は長年タブーだった電力、農業、医療で具体的な規制緩和を実現し、「成長戦略である第三の矢は着実に放たれている」と主張する。一方で、野党からはまったく進んでいないと正反対の主張がされ、まったくかみ合わない。

今日本で必要なのは、「改革の成果」である。成長戦略を進めた結果、下がり続けている日本の潜在成長率に歯止めがかかるかどうかである。この点では安倍政権の成長戦略は評価できない。

安倍政権は参議院選挙後、経済最優先を高らかに主張した。7月の参院選の勝利を経て、衆参ともに安定政権となっている。言葉は悪いが、やろうと思えばなんでもできるはずだ。

政権に求められるのは「改革の成果」である。

(2016年09月27日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日銀「現実路線への政策転換」~金融に頼ったアベノミクス運営のターニングポイント】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日銀「現実路線への政策転換」~金融に頼ったアベノミクス運営のターニングポイントのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!