- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- インドで膨張する不良債権と問題克服に向けた取組み

2016年08月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2――銀行貸出の現状と問題点

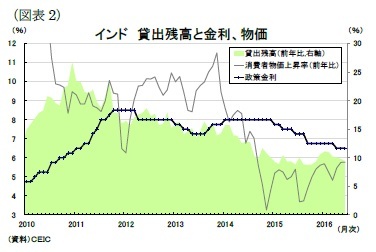

しかし、その後の貸出の伸びは横ばいで推移し、16年上半期は前年比10.3%増ほどしかない。16年のインドの名目GDP成長率が11.8%増(IMF見通し)であることを踏まえると、成長期にあるインドで銀行貸出(対名目GDP比)が縮小することを意味する。

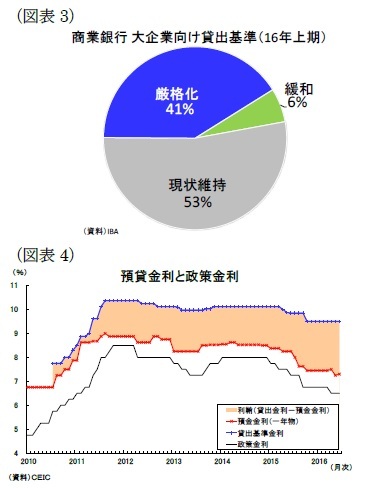

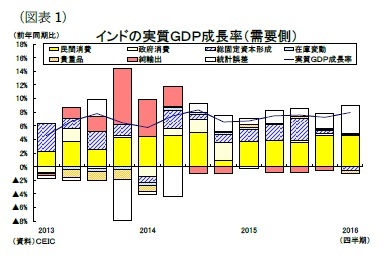

しかし、その後の貸出の伸びは横ばいで推移し、16年上半期は前年比10.3%増ほどしかない。16年のインドの名目GDP成長率が11.8%増(IMF見通し)であることを踏まえると、成長期にあるインドで銀行貸出(対名目GDP比)が縮小することを意味する。この貸出の伸び悩みは、製造業の資金需要の減退といった借り手側の問題もあるが、銀行の融資姿勢も大きく影響している。現在、商業銀行は大企業向けの貸出基準を厳格化しており(図表3)、貸出金利の引下げ幅は限定的になっている(図表4)。15年以降の貸出金利の低下幅は▲0.6%と、政策金利の▲1.5%の半分に満たない。一方、預金金利(一年物)は同期間で▲1.2%も引き下げられており、商業銀行は預貸金利鞘を広げて収益力の強化を図っていることが分かる。

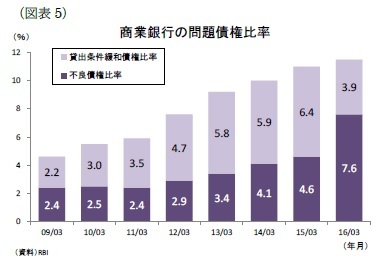

では、銀行はなぜ収益力強化を優先しているのか。その原因は増加する不良債権にある。

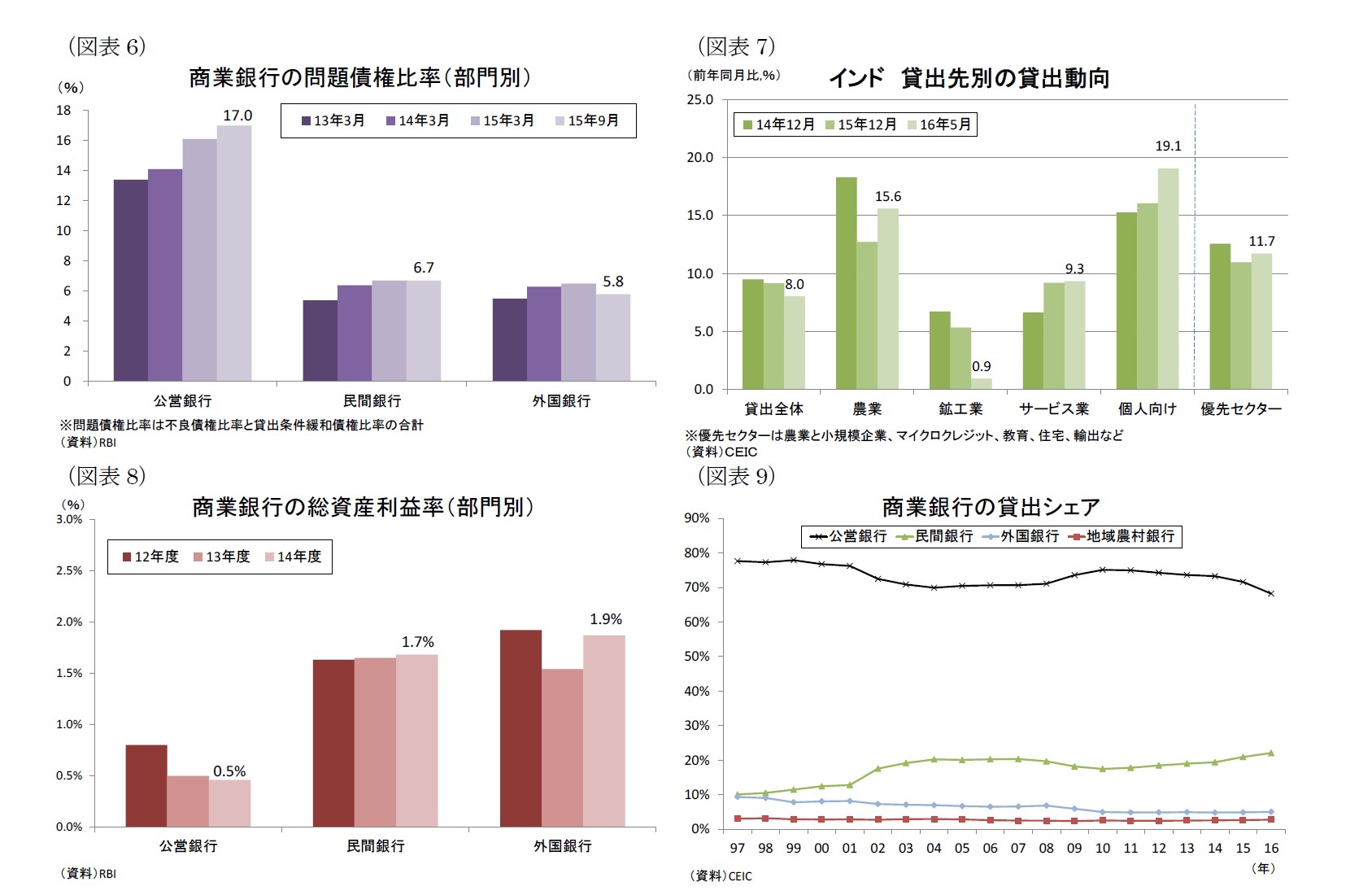

問題債権比率を部門別に見ると、公営銀行の高さが目立つ(図表6)。競争条件がほとんど変わらないにもかかわらず2、これほどの差が生じるのは公営銀行の経営に問題があると言わざるをえない。

貸出先の傾向としては、民間銀行はサービス業に対する比重が大きい一方、公営銀行はインフラ・プロジェクト(交通・電力など)3や鉱工業(鉄鋼、繊維など)への比重が大きい。鉱工業は08年の金融危機後の内外需要の低迷とコモディティ安によって業績が悪化し、またインフラ・プロジェクトも土地収用や許認可取得の遅れによって停滞したため、公営銀行の不良債権は増加していった。鉱工業向けの貸出の伸びが低下していることからも、各行が不良債権の更なる膨張を懸念して貸出を厳格化している様子が窺える(図表7)。

また民間銀行は査定が厳格で債権回収システムが整備されている一方、未だに縁故主義と硬直的な組織体質が根付いている公営銀行は信用リスク管理および資金回収の能力が低く、十分な審査をせずに融資を拡大するケースが多いとされる。実際、公営銀行の経営効率は民間銀行を大きく下回っている(図表8)4。

さらにインドにおいて公営銀行が貸出シェア7割を占める圧倒的存在であることも、不良債権問題をより深刻にしている(図表9)。インド政府は1969年に大手14行を国有化し(貸出シェアは8割に増加)、国策として農村部における金融サービスへのアクセスや利用を促進する政策を実施してきた。90年代に入ると経済自由化に伴い、民間銀行の設立や外資出資比率の引上げなど各種規制緩和を実施したが、実際には公営銀行の民営化や外資の進出はそれほど進まず、現在においても公営銀行は金融仲介機能の主役である。

貸出先の傾向としては、民間銀行はサービス業に対する比重が大きい一方、公営銀行はインフラ・プロジェクト(交通・電力など)3や鉱工業(鉄鋼、繊維など)への比重が大きい。鉱工業は08年の金融危機後の内外需要の低迷とコモディティ安によって業績が悪化し、またインフラ・プロジェクトも土地収用や許認可取得の遅れによって停滞したため、公営銀行の不良債権は増加していった。鉱工業向けの貸出の伸びが低下していることからも、各行が不良債権の更なる膨張を懸念して貸出を厳格化している様子が窺える(図表7)。

また民間銀行は査定が厳格で債権回収システムが整備されている一方、未だに縁故主義と硬直的な組織体質が根付いている公営銀行は信用リスク管理および資金回収の能力が低く、十分な審査をせずに融資を拡大するケースが多いとされる。実際、公営銀行の経営効率は民間銀行を大きく下回っている(図表8)4。

さらにインドにおいて公営銀行が貸出シェア7割を占める圧倒的存在であることも、不良債権問題をより深刻にしている(図表9)。インド政府は1969年に大手14行を国有化し(貸出シェアは8割に増加)、国策として農村部における金融サービスへのアクセスや利用を促進する政策を実施してきた。90年代に入ると経済自由化に伴い、民間銀行の設立や外資出資比率の引上げなど各種規制緩和を実施したが、実際には公営銀行の民営化や外資の進出はそれほど進まず、現在においても公営銀行は金融仲介機能の主役である。

1 2008年8月、RBIは金融危機対応の一時的措置として資産分類に関するガイドラインを変更し、銀行が返済条件を緩和しても正常債権として分類することを認めた。その後11年5月、RBIは貸出条件緩和債権の引当率を初めの2年間は2%とし、正常債権の引当率(0.25~1.0%)よりも高めに引き上げた。12年11月、RBIは貸出条件緩和債権の引当率を初めの2年間は2.75%に引き上げた。2013年6月、RBIは新たな貸出条件緩和債権の引当率を5%とし、既存のものに対しては段階的に引当率を引き上げた(14年3月から3.5%、15年3月から4.25%、16年3月から5.0%)。さらに15年4月以降からは現存する貸出条件緩和債権(プロジェクトローンを除く)の正常債権への分類を取り止め、不良債権として分類するとした。

2 インドには、商業銀行に対して農業や小零細企業向けの貸出や住宅ローンなど特定分野向けの貸出に対する目標(全体の40%)を定めた「優先的信用配分制度」が存在する。外国銀行の目標は32%とやや低かったが、2013年以降は段階的に40%まで引き上げられている。

3 インフラ開発は本体企業が財務リスクを避けるため、特定目的会社(SPV:Special Purpose Vehicle)を設立して資金を調達しやすくしている。SPVの中には複数の企業により設立されるために責任の所在が不明確で、銀行債務の縮小に積極的ではない企業グループもある。

4 ここ数年は引当金の計上によって損益が悪化した影響もあり、公営銀行と民間銀行の総資産利益率の差は一層拡大している。

(2016年08月05日「基礎研レポート」)

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/05 | インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【インドで膨張する不良債権と問題克服に向けた取組み】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

インドで膨張する不良債権と問題克服に向けた取組みのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!