- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

本稿では、災害時の救急医療である、災害医療について概観していく。具体的には、災害医療体制について、現状を俯瞰する。その上で、災害医療の特徴である、トリアージについて紹介するとともに、いくつかの課題について述べていくこととしたい。近年、頻発する自然災害や、海外で続発するテロ等の人為災害に対して、被災地の災害医療のあり方が問われている。本稿を通じて、読者に、災害医療への関心を高めていただければ幸いである。

1――災害医療とは

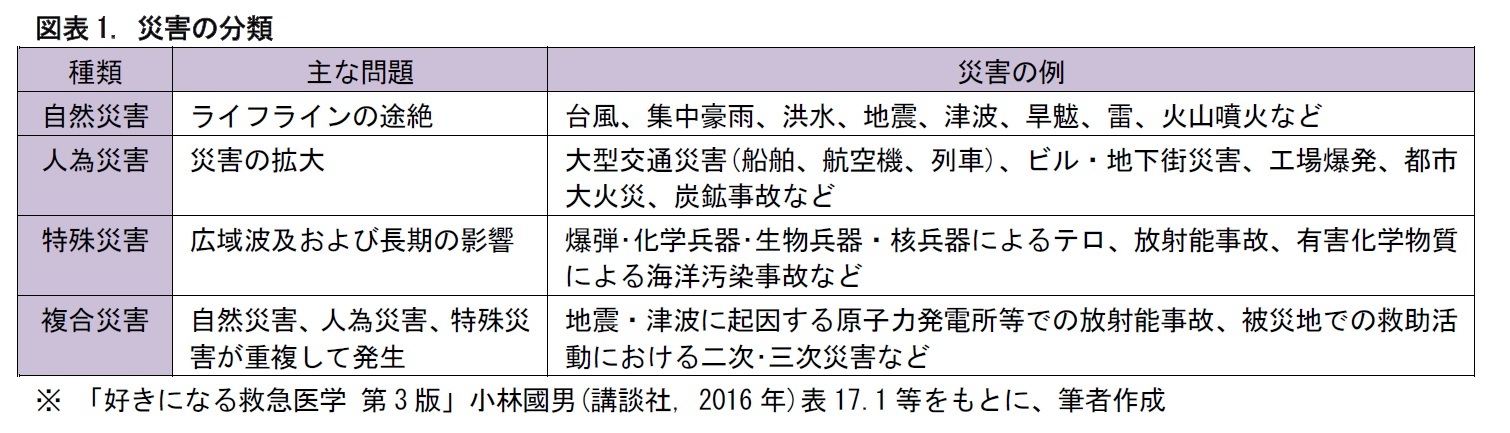

1|災害にはいくつかの種類がある

災害医療が対象とする災害には、どういうものがあるだろうか。災害は、大きく、自然災害、人為災害、特殊災害、の3つに分けられる。また、それらが、折り重なって発生する、複合災害もある。それぞれの内容を、見てみよう。

(1)自然災害

自然災害には、台風、集中豪雨、落雷、洪水、地震、津波、旱魃(かんばつ)、火山噴火などが挙げられる。自然災害は、広域に渡ることが、しばしば見られる。最近100年ほどの間に、日本で、多くの死傷者が発生した大規模な自然災害として、1923年の関東大震災、1959年の伊勢湾台風、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災などが挙げられる。

(2)人為災害

人為災害は、航空機事故や大型交通災害、地下街災害、工場爆発、炭鉱事故といった、交通や産業での災害を指す。近年、都市部では、交通網の過密化や、人口の集中に伴い、被害が大きくなる傾向がある。人為災害の例として、例えば、1985年の日航機墜落事故、2005年のJR福知山線脱線転覆事故などが該当する。一般に、人為災害には、局所に限定されて広域化しない、という特徴がある。

(3)特殊災害

特殊災害には、様々なものが含まれる。爆弾・化学兵器・生物兵器・核兵器によるテロ、原子力発電所等での放射能事故、タンカー座礁による海洋汚染、などが含まれる1。日本で発生した特殊災害として、1995年の地下鉄サリン事件や、1999年の東海村臨界事故などが挙げられる。

(4)複合災害

自然災害、人為災害、特殊災害が重なって起きた場合、複合災害と呼ばれる。例えば、2011年に発生した東日本大震災による福島第一原発の事故は、自然災害と特殊災害が重複した典型的な複合災害と言える。

1 特殊災害のうち、化学兵器(Chemical)、生物兵器(Biological)、放射能(Radiological)、核兵器(Nuclear)、爆弾(Explosive)によるものは、それぞれの英語の頭文字をとって、CBRNE(シーバーン)と呼ばれる。

災害の種類によって、発生する疾患の形は異なってくる。しかしながら、どの災害にも共通して言えることは、一時に、多数の死傷者が出現する点である。このため、1人の患者を対象とする平時の救急医療とは異なり、多数の傷病者を対象とする集団医療が必要となる。

(1)自然災害

災害が発生して間もない時期は、外科的疾患が多い。一方、災害発生後の避難生活が長期に渡ると、もともと抱えていた慢性疾患の悪化や、エコノミークラス症候群などの内科的疾患が多くなる。避難所の衛生状態が劣悪な場合には、感染症が発生する可能性もある。

(2)人為災害

主として、外傷等の、外科的疾患が多い。

(3)特殊災害

疾患の形態は、特殊災害の種類ごとに異なる。爆弾テロでは、外科的疾患を負うことがある。また、放射能物質や有害化学物質が、体内に入った場合、がんや精神神経疾患が生じる場合もある。

3|災害医療は平時の救急医療とは異なる点が多い

災害医療では、被災した人々を救命することや、後遺症の発生を防ぐことが、主な目標となる。即ち、救命のために手を尽くす、という点は、平時の救急医療と同じである。しかし、災害という特殊な状況下で、多数の傷病者の救命・治療に、最大限の効率・効果を発揮するためには、平時の救急医療とは異なった医療が必要となる。災害時の、集団医療の特徴を見てみよう。

(1)医療需給の逼迫

1) 医療資源の不足

災害時には、医療の需給が著しく逼迫する。病院や診療所などの施設や、医療関係者に比べて、多数の傷病者が一時に出現する。そのため、医療施設への救急搬送が滞り、災害現場に多くの傷病者が滞留する。また、医療施設に搬送されたとしても、医師や看護師等の医療関係者、診断や治療に用いる医薬品・医療機器、入院のための病床が不足し、傷病者の診療が滞る。このように、災害時には、被災地のみでは医療が完結しない事態となる。そこで、被災地の外部から、大量の医療資源を投入することが必要となる。

2) インフラの損壊

また、災害時には様々なインフラが損壊する。例えば、道路、鉄道、港湾、空港などの交通インフラが損壊して、医療物資をはじめとした支援物資の運搬が滞る。送電線や水道管・ガス管などが壊れて、電気・水道・ガスなどのライフラインが途絶する。その結果、医療施設で、十分な医療が施せない事態が生じる。そのため、場合によっては、緊急手術や人工透析を実施するために、傷病者を、被災地外の医療施設に搬送することが必要となる。

3) 情報の錯綜

情報が、混乱することもある。携帯電話の基地局等の情報インフラが損壊したり、一部のインフラに多数のアクセスが集中したりして、円滑に情報が伝達できないこともある。このことが原因となって、医療需要(傷病者の発生内容、発生数等)と、医療供給(救出・救助、搬送、治療の体制等)の間に、ミスマッチが生じることもある。

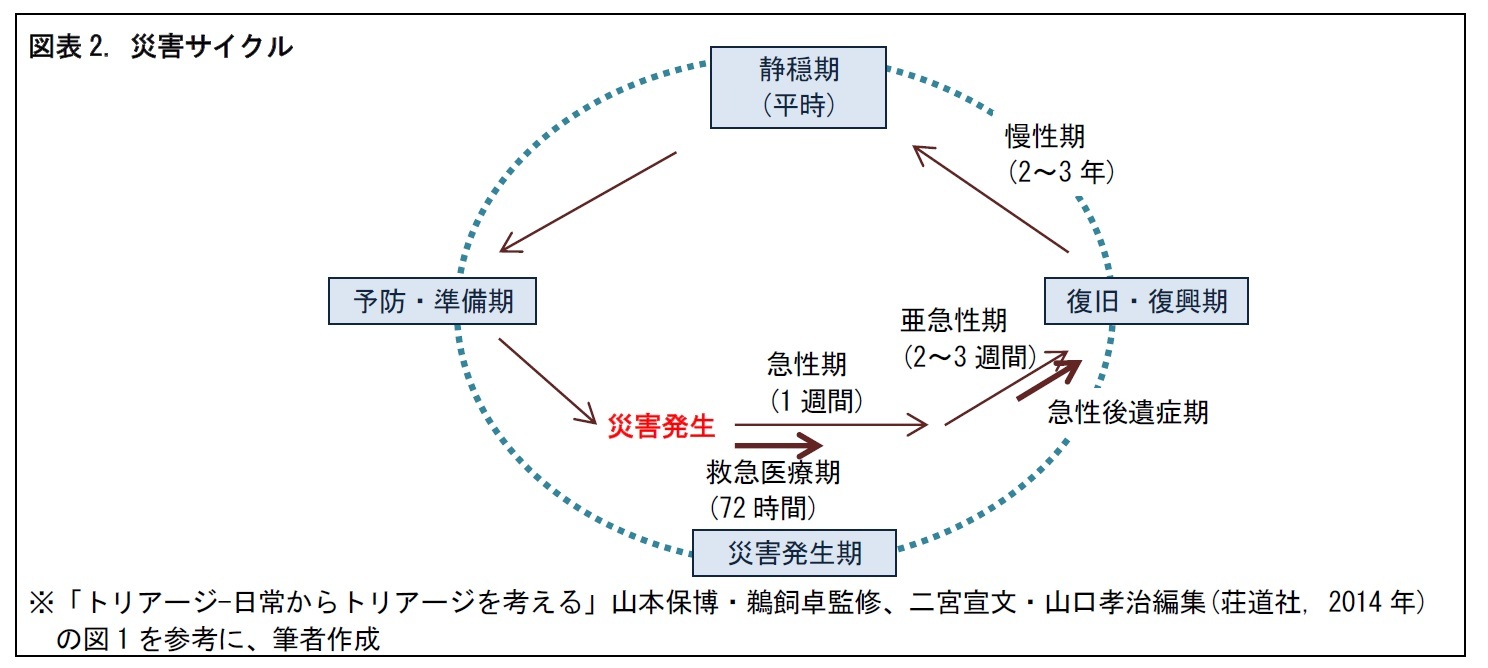

(2)必要となる医療の質の変化 -災害サイクル-

災害時には、被災地に求められる医療の質が、時間とともに変化する。災害の発生から、救急医療期、急性期、慢性期等を経て、静穏期に入り、次の災害への備えを進めていく、という一連の流れは、「災害サイクル」と呼ばれる。災害サイクルに沿って、災害医療を見ていこう。

まず、災害が発生した初期には、傷病者を救出・救助することが最優先となる。救出された傷病者は、医療施設に搬送されて、救急医療が施されることとなる。災害発生から72時間(3日間)は、救急医療期と呼ばれる。一般に、人は飲水のないまま3日間を過ごすと、脱水症状に陥り、救命率が低下するとされる。メディア等では、「72時間の壁」と呼ばれており、一刻も早い救出・救助が必要とされる。

2) 急性期

被災者の救出・救助を最優先で行う救急医療期を含んで、災害発生から1週間は、急性期とされる。この間は、主に、外傷等の外科的疾患を中心とした医療が行われる。救急医療期の後は、傷病者がもともと抱えていた慢性疾患、内科的疾患、PTSD2などに対する精神面のケアが開始される。

3) 亜急性期

急性期の後2~3週間は、亜急性期とされる。この時期には、徐々に内科的疾患が増えてくる。亜急性期の後期は、急性後遺症期と呼ばれ、PTSDの発症が多くなる。

4) 慢性期

災害発生後1ヵ月程度経つと、慢性期に入る。慢性期には、慢性後遺症が、医療の中心となる。慢性期は2~3年に及ぶ。災害からの復旧・復興とともに、被災者のリハビリテーションや、心のケアが進められる。この時期は、リハビリテーション期とも呼ばれる。

5) 静穏期(平時)以降

復旧・復興が進み、徐々に静穏期に移行する。この時期には、次に発生する災害に向けて、防災や減災のために代替ライフラインの整備、物資の備蓄などが進められる。併せて、定期的な防災訓練の実施などにより、一般市民の防災・減災意識の醸成が図られる。

2 PTSDは、Post-Traumatic Stress Disorderの略。不安や恐怖から強いストレスを体験した後、フラッシュ-バック・逃避行動・睡眠障害などの症状が1ヵ月以上続くもの。心的外傷後ストレス障害。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

(2016年08月03日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!