- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- マイナス金利による債券パッシブ運用の終焉

2016年08月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

証券投資において、市場の動きを示すインデックス対比で、アクティブ運用の投資成果を評価することが一般的である。その一方で、超過リターン(α)が得られないのであれば、ベンチマークとする市場インデックスに追随するパッシブ運用で良いとする考え方も根強い。この考え方の前提としては、パッシブ運用が容易であるという誤解が隠れていないか。外部の運用者に委託すれば極めて低廉なコストで実施できるが、自らがパッシブ運用を行う場合、インデックスとの乖離を抑える手間及びコストは極めて高くなってしまう。パッシブ運用が一種の装置産業になっている現状は、当然の帰結である。運用報酬等の見合いで十分なαが取れないために、パッシブ運用の比率が増加しているのは近年の世界的な潮流であり、その中でETFの活用といった取組みも進んでいるが、そもそもすべての運用者がインデックス運用を行うならば、市場の価格発見機能は低下し運用業界の存在意義そのものを問われることになるだろう。

年金運用者の多くは、ベンチマークとして時価加重平均型の市場インデックスを採用している。代表例であるGPIFは、国内債券にNOMURA-BPI総合、国内株式にTOPIX、外国債券にシティ世界国債インデックス、外国株式にMSCI ACWIといったインデックスを採用している。時価加重平均型指数の問題点を理解している運用者の多くは、政策ベンチマークとしてこれらを採用していても、実際の運用に際し利用するマネージャーベンチマークとして異なるものを設定していることが少なくない。いわゆるスマートベータと呼ばれる手法は、こうした取組みの一つであり、他にも様々な運用手法によって、より適切な投資の管理に取組まれている。

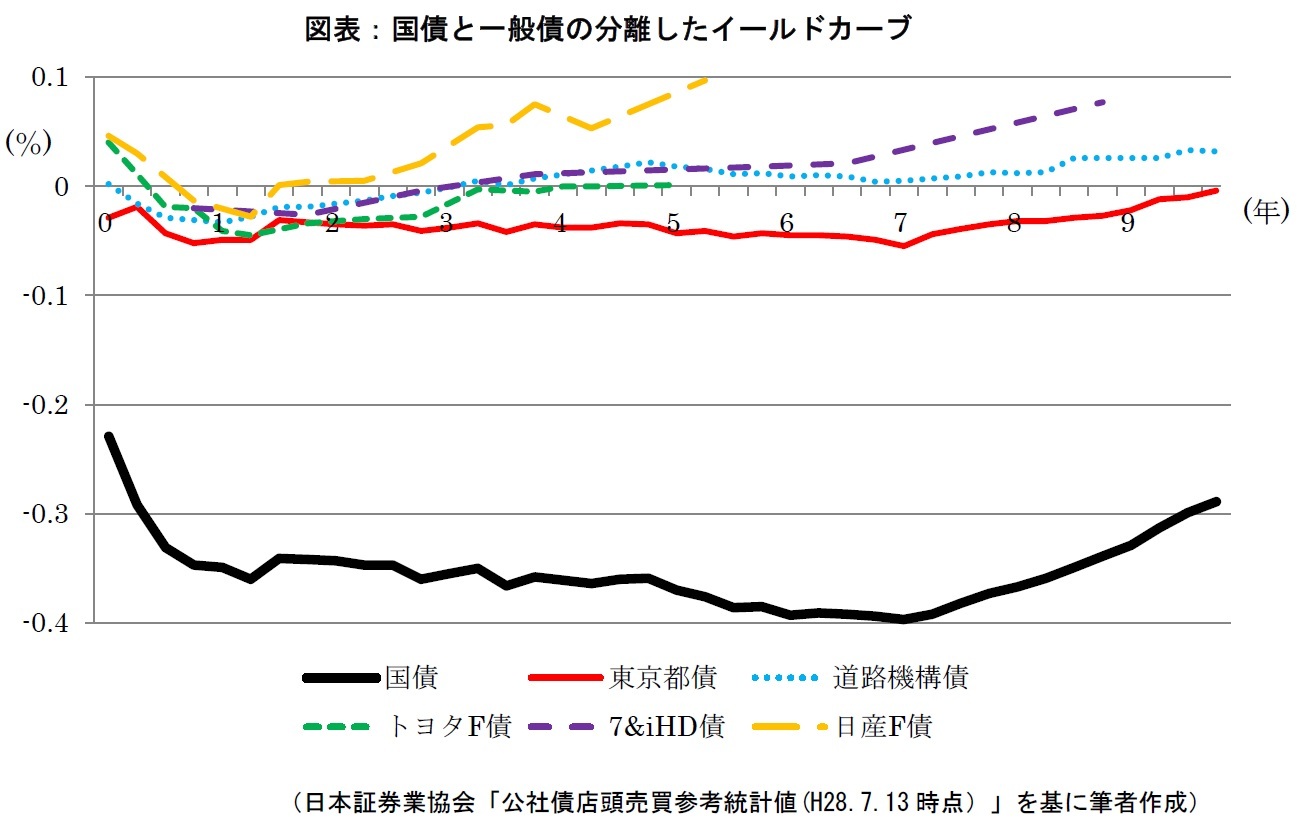

ところが、日本銀行によるマイナス金利の導入を受けて、日本の国債利回りは大きく低下しており、国債が時価の約8割を占めるNOMURA-BPI総合は3月上旬以降マイナス利回りになっている。このような状況において、国内債券のパッシブ運用が大きな転機を迎えている。従来と同様に、愚直に国内債券のパッシブ運用を行うことが、果たして受託者責任に適合しているだろうか。国内債券領域において、最近では国債利回りが20年前後までマイナスとなり、短い年限では深くマイナスになっている中で、一般債の利回りはわずかのマイナスからプラスにある(図表)。これは持ち切り運用の多くの投資家が、マイナス利回りになってまで一般債を購入しないために生じた現象である。国債と一般債のイールドカーブに大きな乖離の存在する状況では、パッシブ運用に際して、忠実にベンチマークを追随すると利回りがマイナスとなるため、種別や年限構成をインデックスから逸脱させることで、トラッキングエラーが大きくなることを許容しつつ高い収益率を狙うといった考え方も、既に示されるようになっている。もはや、単純な国内債券のパッシブ運用は、意味ある運用として成り立たない。

そもそも、国内債券領域において、株式と同様に時価総額加重平均型の市場インデックスをベンチマークとして持つことは、負債の状況を考えるとナンセンスであっただろう。日本の債券市場においては、国債及び政府保証債、財投機関債や地方債といった準ソブリン債券がほぼ9割以上を占めており、結局のところ、国債の発行量・年限によってインデックスの状況が左右されるものでしかなかったのである。これまでの金利低下局面においてNOMURA-BPI総合が国債の発行年限長期化によってデュレーションが延びたため問題が顕在化しなかったものの、このままの投資方針が継続された場合には、金利上昇の影響で若干緩和されるものの、デュレーションが長期化する中で将来の金利上昇を迎える悲劇となる展開が予想される。早急にNOMURA-BPI総合を基本とする単純な国内債券運用から離脱するべきであろう。

QUICK月次調査<債券>ⅰによると、マイナス利回りの国内債券を購入しているのは、ディーリング的な運用を行っている投資家か市場インデックスに連動した運用を行う投資家の一部であり、それら以外のALM型の投資家などでは、ほとんどがマイナス利回りの債券を購入しないとしている。ディーリングを行っている投資家においては、売却益を得る目的で購入するとする一方、市場インデックスに連動した運用を行う投資家については、“運用方針に基づいて保有目的で購入”するというスタンスであるが、それで良いのだろうか。市場インデックス連動の運用を行っている投資家は、環境や時代の変化に適応できていないのかもしれない。

マイナス金利は、証券投資理論の世界でも従来の枠組みの見直しを迫っている。代表的なものとしては、現在価値と割引率の構造を挙げることが出来よう。マイナス金利の世界では、「明日の1円は今日の1円より価値が高い」とする考え方が成り立たなくなっているのである。世界は変わっている。早急に新しい環境に即した運用方針を構築しないと、時代の変化に乗り遅れることになるだろう。なお、本稿では国内債券運用の事例を取上げているが、欧州でも国債のマイナス金利化が進んでおり、外国債券運用においても投資方針の見直しが喫緊の課題になっていることを忘れてはならない。

年金運用者の多くは、ベンチマークとして時価加重平均型の市場インデックスを採用している。代表例であるGPIFは、国内債券にNOMURA-BPI総合、国内株式にTOPIX、外国債券にシティ世界国債インデックス、外国株式にMSCI ACWIといったインデックスを採用している。時価加重平均型指数の問題点を理解している運用者の多くは、政策ベンチマークとしてこれらを採用していても、実際の運用に際し利用するマネージャーベンチマークとして異なるものを設定していることが少なくない。いわゆるスマートベータと呼ばれる手法は、こうした取組みの一つであり、他にも様々な運用手法によって、より適切な投資の管理に取組まれている。

ところが、日本銀行によるマイナス金利の導入を受けて、日本の国債利回りは大きく低下しており、国債が時価の約8割を占めるNOMURA-BPI総合は3月上旬以降マイナス利回りになっている。このような状況において、国内債券のパッシブ運用が大きな転機を迎えている。従来と同様に、愚直に国内債券のパッシブ運用を行うことが、果たして受託者責任に適合しているだろうか。国内債券領域において、最近では国債利回りが20年前後までマイナスとなり、短い年限では深くマイナスになっている中で、一般債の利回りはわずかのマイナスからプラスにある(図表)。これは持ち切り運用の多くの投資家が、マイナス利回りになってまで一般債を購入しないために生じた現象である。国債と一般債のイールドカーブに大きな乖離の存在する状況では、パッシブ運用に際して、忠実にベンチマークを追随すると利回りがマイナスとなるため、種別や年限構成をインデックスから逸脱させることで、トラッキングエラーが大きくなることを許容しつつ高い収益率を狙うといった考え方も、既に示されるようになっている。もはや、単純な国内債券のパッシブ運用は、意味ある運用として成り立たない。

そもそも、国内債券領域において、株式と同様に時価総額加重平均型の市場インデックスをベンチマークとして持つことは、負債の状況を考えるとナンセンスであっただろう。日本の債券市場においては、国債及び政府保証債、財投機関債や地方債といった準ソブリン債券がほぼ9割以上を占めており、結局のところ、国債の発行量・年限によってインデックスの状況が左右されるものでしかなかったのである。これまでの金利低下局面においてNOMURA-BPI総合が国債の発行年限長期化によってデュレーションが延びたため問題が顕在化しなかったものの、このままの投資方針が継続された場合には、金利上昇の影響で若干緩和されるものの、デュレーションが長期化する中で将来の金利上昇を迎える悲劇となる展開が予想される。早急にNOMURA-BPI総合を基本とする単純な国内債券運用から離脱するべきであろう。

QUICK月次調査<債券>ⅰによると、マイナス利回りの国内債券を購入しているのは、ディーリング的な運用を行っている投資家か市場インデックスに連動した運用を行う投資家の一部であり、それら以外のALM型の投資家などでは、ほとんどがマイナス利回りの債券を購入しないとしている。ディーリングを行っている投資家においては、売却益を得る目的で購入するとする一方、市場インデックスに連動した運用を行う投資家については、“運用方針に基づいて保有目的で購入”するというスタンスであるが、それで良いのだろうか。市場インデックス連動の運用を行っている投資家は、環境や時代の変化に適応できていないのかもしれない。

マイナス金利は、証券投資理論の世界でも従来の枠組みの見直しを迫っている。代表的なものとしては、現在価値と割引率の構造を挙げることが出来よう。マイナス金利の世界では、「明日の1円は今日の1円より価値が高い」とする考え方が成り立たなくなっているのである。世界は変わっている。早急に新しい環境に即した運用方針を構築しないと、時代の変化に乗り遅れることになるだろう。なお、本稿では国内債券運用の事例を取上げているが、欧州でも国債のマイナス金利化が進んでおり、外国債券運用においても投資方針の見直しが喫緊の課題になっていることを忘れてはならない。

(2016年08月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1845

経歴

- 【職歴】

・1986年 日本生命保険相互会社入社

・1991年 ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA

・2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社に出向

・2008年 ニッセイ基礎研究所へ

・2025年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・日本ファイナンス学会

・証券経済学会

・日本金融学会

・日本経営財務研究学会

德島 勝幸のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | アクティブ運用かパッシブ運用か | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/05/09 | ESGからサステナビリティへ~ESGは目的達成のための手段である~ | 德島 勝幸 | 基礎研レター |

| 2024/07/03 | 見直しを迫られる国内債券パッシブ運用 | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/06/07 | アセットオーナー・プリンシプルへの期待-資産運用高度化の要 | 德島 勝幸 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マイナス金利による債券パッシブ運用の終焉】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マイナス金利による債券パッシブ運用の終焉のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!